- +1

400萬國人的隱痛:一個古老疾病和它背后的現代醫療難題

原創 蘇惟楚 田佳惠 偶爾治愈

她坐了一夜火車,從長春趕來。老人坐在樊碧發對面,在包里取出一沓過往就診材料。

「大夫,我痛得受不了。」

掀開衣角,呂文英右側腰腹的位置,還留有一塊暗沉,那是帶狀皰疹愈合后的色素沉著。

疼痛始于去年 6 月,皮疹愈合后,帶狀皰疹帶來的疼痛一直沒有消退。她形容:那是一種不間斷的、持續的、火燒般的痛,衣服與皮膚摩擦時都會有痛,「整夜睡不著」。

樊碧發用一根掰直的曲別針,在老人兩側皮膚上來回輕掃,右側皮膚感覺明顯,呂文英抖了一下,「這邊疼、疼」。

有「帶狀皰疹病史」「有疼痛感」,呂文英所患的疾病很好辨認,治療起來卻「很復雜」。

根據診療指南,如果帶狀皰疹皮疹愈合后持續一個月及以上疼痛,就屬于帶狀皰疹后遺神經痛。

我國約有 400 萬帶狀皰疹后遺神經痛的患者。樊碧發在本周 4 個小時的門診中,22 個就診患者里有 3 人被診斷為帶狀皰疹后遺神經痛,均為 60 歲以上老人,年紀最大的 87 歲。

門診情況,在一定程度上契合了流行病學的調查結論。

50 歲及以上人群每年新發帶狀皰疹病例約 156 萬。作為帶狀皰疹最常見的并發癥,后遺神經痛發病率有隨著年齡增加,逐漸升高的趨勢。

60 歲及以上的帶狀皰疹患者中,約 65% 會出現帶狀皰疹后遺神經痛,70 歲及以上人群里,這一數據為 75% 。

時至今日,醫學界早已達成共識,「早期而有效的治療」是帶狀皰疹后遺神經痛的主要治療原則。

然而,因為患者對疼痛的認知誤區、長時間忍痛,抑或基層診療不規范,從發病到得到正確的治療,許多患者總會走上一大截彎路。

這意味著,他們中的許多人,將承受幾個月、半年、十年甚至終身疼痛。

古老的疾病 如今依然靠「忍痛」

人類最早對 「帶狀皰疹」及相關疼痛的感知,從對其命名中就可見端倪。

西方關于該疾病的記載,最早可追溯至中世紀。英文詞匯中,人們往往使用 Shingles 或者 Herpes zoster 描述,前者據說來自拉丁語「腰帶」一詞,也有人稱這一疾病是「the belt of roses from hell」(「來自地獄的玫瑰腰帶」);后者來自于希臘語,Herpes 被認為是指蛇形皮膚的病變, Zoster 是指腰帶。

我國在隋朝「諸病源候論」就有帶狀皰疹的相關記錄,民間也流傳「腰纏龍」「腰纏火丹」的叫法。

這些描述也與帶狀皰疹典型的臨床表現對應:患處有潮紅色的斑,出現粟粒至黃豆大小的丘疹,成簇狀分布,繼而迅速變為水皰。常發作于肋間神經、頸神經、三叉神經和腰骶部神經。皮損沿某一周圍神經區域呈帶狀排列,多發生在身體一側。

「帶狀皰疹是由水痘-帶狀皰疹病毒引起的,大多數人兒童時期會生發水痘,一周左右愈合,但這并不意味著疾病完全好起來,部分病毒潛伏在脊髓背根神經節里」。對于帶狀皰疹的誘因,樊碧發解釋。

一些人會和潛伏的病毒和平相處,而少部分人,在身體免疫力低弱時,比如人到老年,神經節里潛伏的病毒再次被激活,再次發生復制。

疼痛,是這個疾病給很多患者最深刻的印象。

然而,這一可追溯千年的疾病,直到今天,大多患者在發病后的一段時間里還要「忍痛」,直到他們尋找到正確有效的治療辦法。

有的患者甚至在皰疹生發之前就出現了痛感,另一些患者,比如呂文英,即使在皮疹愈合之后,仍會有持續性的疼痛。

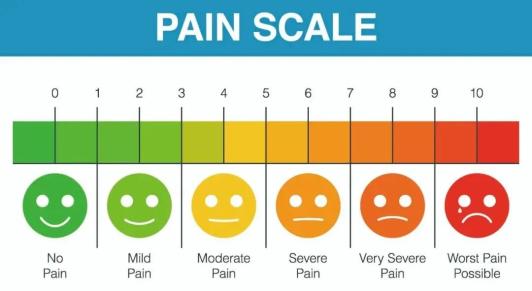

問診后,呂文英還參與了問卷調查,用一張 0~10 分的卡片來表達疼痛,她給了 7 分。

「生孩子的疼痛可以到 10 分,有些人帶狀皰疹后遺神經痛就可以達到這個級別」。卓正醫療皮膚科醫生、原陸軍軍醫大學附屬西南醫院皮膚科副主任醫師鐘華告訴「偶爾治愈」。

「電擊樣」「灼燒感」「針刺感」「刀割」「麻木」,同樣的疾病,給每個患者帶來的具體疼痛卻不盡相同。在張紅霞的感覺里,這種痛是「扯」著的,「跳動的」,甚至還會像煙花一樣炸裂。

2016 年 9 月底,張紅霞腹部右側突然有一片乒乓球大小的紅腫,那時她 52 歲,更年期剛剛開始。

和紅腫一起到來的還有疼痛。「扯著疼」睡不了覺,熬過周末之后,她趕緊去了醫院。

張紅霞掛了「內科」。因為「扯著疼」的感覺太陌生了,像是肚里的器官在痛。

內科醫生開了肝膽的彩超單,發現張紅霞確實有點膽結石,嘟囔著「就算是膽結石,也疼不成這個樣子啊······」

張紅霞拿著醫生開的止痛藥回了家。然而,止痛藥卻止不住刻骨的神經痛,她又去了急診,醫生沒看出什么。

這之后,疹子一點點發了出來,社區醫院的醫生說「這是帶狀皰疹,你這個病可大可小」。

等張紅霞到皮膚科,離最初發病已經超過了 10 天,疹子逐漸消退,但疼痛仍然藏在身體里,舍不得走。

從扯著疼,發展到「跳」著疼,再到整個抽搐,一直連到脖子這里,在后來,腦袋也感覺到刺激。吃不下東西、情緒敏感易怒、難以睡眠,最極端時,五十幾個小時她都沒能睡著,瘦了二十幾斤。

「疼痛對老年人的影響不僅僅在生活質量或心理上,老年人有很多慢性病,那么疼痛本身就會誘發很多風險,比如血壓升高、誘發心肌梗塞、誘發腦卒中等。」鐘華說。

然而,包括樊碧發和鐘華在內的許多臨床醫生都發現,帶狀皰疹后遺神經痛的患者們,尤其是老年患者,很多人走進診室時,已經到了「無法忍受的疼痛」階段。

疼痛應該被當做病去治療

樊碧發注意到,很多時候,患者從發病到前往正確科室就診,過程中會有「亂求醫、自行盲目用藥、或者扛著」。在某種程度上,這些對治療疾病都有一定程度的延誤。

早期皮疹發作時,患者往往先尋求皮膚科的治療,如果生發疼痛,可能選擇神經科,只有到「疼痛無法解決的時候」,才會選擇疼痛科。

歸根到底,樊碧發認為,許多患者并不認為「疼痛」是一種病,而是一種「癥狀」。

事實上,「急性疼痛是癥狀。而慢性疼痛則是病,可能是原發性的,也可能是繼發性的,歸根結底,疼痛,特別是慢性疼痛應該被當做病去治療」。

此外,某種意義上來說,帶狀皰疹后遺神經痛作為一種典型的慢性疼痛,需要長期進行管理。但很多因「疼到不能忍受」而尋求幫助的患者,最樸素和直接的愿望是「給我打一針,我想立刻好」。

現代醫學并不能如他們所愿。

尤其對于帶狀皰疹后遺神經痛,樊碧發主張「足量、聯合、長程的治療」。但在這個過程中,一些患者會因為無法達到預期,放棄治療,轉而選擇忍痛。

鐘華發現,許多老年患者的行為根植著某種「文化基因」。「比如盲目對疾病忌口,對長期服藥抵觸,認為輸液效果比口服效果更好。很多老年人在前期口服用藥,沒有出現他們所期待的效果時,會有一個默認的感覺,輸液會不會更快」。

鐘華告訴「偶爾治愈」,她有一個在上海三甲醫院工作的朋友,母親得了帶狀皰疹后遺神經痛。「我第一時間給她詳細講了注意事項,但她吃了兩天藥就著急了,覺得沒有明顯改善,但其實,治療是有一個爬上坡的過程。」

于是,老人跑去社區醫院輸了一個月液,沒有任何好轉。

此外,包括鐘華在內,臨床醫生們也都發現,在面對慢性疼痛時,不少老人都有自行應對的行為。比如服用保健品、注射胸腺肽以增強免疫力、冷熱敷、精神轉移等等,不當的服藥和護理過程可能會損害身體健康,一些方法哪怕不危害健康,但因為擠占了患者大量時間、精力與金錢,會耽誤尋找正確診療的機會。

止痛,輾轉了 7 家醫療機構

除了患者的觀念,基層診療中,從確診到治療,一些患者還要走很長的路。

朱曉潔的母親今年 71 歲,在陜西老家務農, 3 月 6 日下午干農活時,突然感覺胸口和脊背劇烈疼痛,胸口的痛會游走,脊背上「火辣辣的」,但皮膚表面沒有任何異狀,老人就一直忍著。

直到次日深夜,疼痛實在劇烈,一家人才趕到鎮上私人醫院,B 超后內臟無異常,但根據疼痛的劇烈程度,醫生懷疑是急性胰腺炎,建議立即前往縣里的二級醫院。

住進縣醫院后,因懷疑是急性胰腺炎,老人被收治進了肝膽普外科,但心電圖、肝膽 B 超、胰腺 CT、加強 CT 后,均未發現異常,醫院給了常規的消炎掛水維持,劇烈的疼痛依然沒有好轉。

老人甚至疼到不斷嚎叫,「你們是醫生,總不能眼睜睜看著我痛死吧,這樣下去我只會痛死」,當班醫生束手無策。

絕望之下,朱曉潔帶著母親轉院到更高一級的三甲醫院,被窗口接診的工作人員指點,住進胸外科,主治醫生初步懷疑是肋間神經炎,并馬上請皮膚科醫生會診,初步診斷是帶狀皰疹。

經過這些曲折,老人才開始按照帶狀皰疹接受治療。

正規服藥后,當時疼痛得到明顯緩解,心臟外科的主治醫生認為這個病屬于自限性疾病,一般 14 天后自行緩解,因此建議朱曉潔帶著母親出院。

雖有緩解,但老人的疼痛還是沒有止住。

朱曉潔心底的害怕是——母親會出現意外,村里有兩個老人,被帶狀皰疹的后遺神經痛折磨了很長時間,不堪忍受自殺了。

還有一個老太太的帶狀皰疹發生在頭部,至今快兩年了,每晚要用冷水泡頭三四次,才能維持斷斷續續的睡眠。

「以我媽當時的疼痛程度,倘若要一直持續一年半載,不知道會不會有輕生的想法」。

在老人看來,醫生都沒辦法治療的疼痛,就是絕癥了,絕癥就要花大錢,老人會舍不得。

回到農村,疼痛程度和節奏時好時壞,除了正常吃藥外,只好求助于數個偏方止痛,一直到 4 月中旬,朱曉潔從公號得知,西安三甲醫院的疼痛科專家要來醫院坐診。

專家詢問帶狀皰疹史后,當即斷言疼痛還能治,幾天后就在疼痛科給朱曉潔母親施行了神經阻滯(即在相應神經根、干、節及硬膜外注入局麻藥或以局麻藥為主的藥物以短暫阻斷神經傳導功能)。

輾轉了鄉鎮醫院、縣二級綜合醫院、縣中醫院、地市級三甲綜合醫院,外加三個私人診所,以及自行使用的偏方都無用之后,疼痛才在朱曉潔母親身上停止。

吃幾片藥才有效?

呂文英從長春來到北京,原本希望采取進一步介入治療,比如神經阻滯的方式,她甚至提出想立刻「住院」。

除了「已經不能再忍受疼痛」,還有她對口服用藥失去了信心。「我吃過太多止疼藥了,沒有用」。

樊碧發注意到,同自己遇到的許多患者一樣,呂文英并沒有足量且用對的方法吃藥。「比如常用的藥物加巴噴丁(治療神經病理性疼痛的藥物),正確的用法是從小劑量開始逐漸加量,直至達到既可滿足療效,又可耐受副作用的劑量。她上來是一個大劑量,有副作用反應后,就減藥,甚至停服,這跟沒有吃藥沒什么區別」。

鐘華接診的許多來自基層的帶狀皰疹患者,用藥劑量不足問題也很常見。

以抗病毒藥物伐昔洛韋為例,一些國產伐昔洛韋說明書上的推薦是每次 0.3 克,每日 2 次。「帶狀皰疹中國專家共識(2018)」中則推薦,伐昔洛韋口服每天 0.3 克至 1 克,一日 3 次。

「現狀是,國產藥除了阿昔洛韋,其他抗病毒的藥物說明書,并沒有分開羅列單純皰疹和帶狀皰疹的劑量。」

鐘華介紹,單純皰疹是一種由單純皰疹病毒引起的皮膚損害,最常見的包括口角皰疹和生殖器皰疹,「這種病毒對伐昔洛韋的敏感度比帶狀皰疹病毒高 2 至 10 倍,因此低劑量就能見效。帶狀皰疹的用藥劑量需求更大,如果按照單純皰疹的劑量治療,是嚴重不足的。」

她指出,在藥品說明書滯后于臨床實踐的現狀中,很多基層醫生會望而卻步。

「沒有按說明書給藥,醫生會面臨很大風險,公立醫院門診三分鐘一個病人,沒有足夠時間跟患者溝通。還有一種情況,醫生給出了建議,但是患者看到說明書,會不敢吃。」

但很多時候,不足劑量的用藥往往都會導致一個后果,治療效果的有限性。

此外,在基層,面對帶狀皰疹患者,不少接診醫生會著重解決皮疹問題,而非疼痛。

「如果疼痛沒有及時應對的話,很大程度引發帶狀皰疹后遺神經痛」,樊碧發強調。

早在 2016 年和 2018 年,關于帶狀皰疹后遺神經痛和帶狀皰疹的診療規范,分別以專家共識的方式發布。

作為當時編寫指南的專家之一,樊碧發依然意識到,距離診療規范在基層落地,尚有一段距離。

門診上,患者們也普遍反映出對既往用藥的失望和對不良反應的顧慮。樊碧發不得不花費更久的時間說服他們先接受藥物治療:「帶狀皰疹后遺神經痛的治療是個十分復雜的過程。用對藥和用正確的方法用藥,是最基本的治療。在合理用藥的基礎上,再應用其他的治療方式,這才能提高治療效果。」

他開出的是組合用藥的方子,神經營養藥物,搭配鎮痛藥,對于疼得比其他人劇烈的呂文英,他額外開了貼劑。

「如果還沒用怎么辦?」

「回頭來抽血,我們檢查一下血藥濃度,更精準地進行分析,有的特殊病人還需要進行基因的分型,以判斷有沒有基因突變,這個意味著你對某些藥物的敏感度將會更高或者更低。」

「總體而言,我們的原則是,在規范化診療的基礎上,進行個體化的治療,包括藥物和微創介入治療」,樊碧發總結。

(為保護患者隱私,文中呂文英、張紅霞、朱曉潔系化名)

本文經由四川大學華西醫學院皮膚科博士 廣東省皮膚病醫院醫學美容科醫生 謝恒 審核

撰文:蘇惟楚、田佳惠

監制:于陸

封面圖來源:圖蟲創意

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司