- +1

沿蘇州河而行·地標|天后宮珍品展小記

建于1884年蘇州河畔的上海天后宮,曾是上海規模最大的一處祭祀天后的場所,也是近代上海對外交流史上的一處重要之地。對于晚清的出使大臣們,它是通往大洋彼岸之前的一個集會與歇腳之地。對于善男信女,它是生活的護佑之所。它也曾是民國時代孩子們的學校,是地方政府職員的辦公所在地,是住房短缺年代72家房客的家。

天后信仰始于宋代,經過歷代演變,由最初福建沿海一帶祈求出海平安的民間神祗“媽祖娘娘”,到官方封號“天妃”、“圣母”,至清代咸豐年間得到皇帝褒封,稱為“天后之神”,天后文化便一路隨著華人的足跡,傳播遍布神州及海外各地。

我對天后宮的印象主要來自一些生活記憶的片段:是那一天在澳門氹仔天后宮,掛滿盤香的香亭里,斜斜地落進建筑的夕陽;是那一天在九龍灣的天后宮前,一位附近工地的壯漢虔誠的祈福;是那一天在天后誕辰時,山道下搭起的巨大竹棚里溢出的粵劇唱詞。不同于其他民間祭祀信仰為主的天后宮,蘇州河畔的上海天后宮建立之初即有著官方背景,在中國近代對外開放史上也具有特別的紀念意義。

晚清上海天后宮的營建

時間回到上海開埠后的1870年代,當時的上海已成為中國對外貿易以及對外交流的重地。而清政府也計劃效法日本明治時代的做法,派高級使團出洋考察,并選派官員,見習國外禮儀、學習外國語言。光緒五年(1879年),清帝親信大臣崇厚奏請在上海設立“出使行轅”,以作為出使官員的“招待所”。而“出使行轅”的建設,也成了興建天后宮的契機。

據洪崇恩《上海著名歷史建筑天后宮如何走向未來》一文中記載,為建行轅,在選址、規模等方面頗了一番周折,最后選擇在蘇州河北岸三擺渡橋(現河南路橋)橋堍一塊土地,共計十一畝九分三厘一毫的面積中,興建“行轅”。規劃時,有人考慮到大臣出洋都走水路,沒有“天后娘娘”保佑必致危險,而上海恰又沒有高規格的天后廟,于是也一并奏準總理衙門,由江、浙、閩、粵四省船幫募資,在行轅側旁同步建設起一座天后廟。

1884年,天后宮和“出使行轅”相繼竣工。天后宮建筑格局反映了晚清會館建筑的特色。門樓、戲臺是它的主體。進入磚雕門樓,是戲臺與東西看樓及大殿圍繞著的庭院。大殿供奉天后,面朝戲臺。大殿之后,則是寢宮。天后宮開放之后,外出官宦、歸來游子、抑或是信眾都匯聚于此。晚清竹枝詞曾記載當時盛況:“天妃圣母有行宮,赫濯聲靈四海同。護國庇民多被德,各商演戲謝神功。”

晚清明信片中的天后宮(前景為河南路橋)。 圖片來源:《海上清風:明信片上的蘇州河》

天后宮格局圖,底圖來源于1947年《上海市行號路圖錄》。

遠去的記憶

之后的上海天后宮,也隨著時代的命運而浮沉。據鄭祖安《上海蘇州河天后宮興衰史》一文記載,辛亥革命以后,出使行轅作為清政府的地方機關之一,被上海軍政府取締,改作了“上海商務公所”(即以后的“上海總商會”)辦公地。1915年,上海縣地方公款公產經理處宣布廟宇、廟基為地方公產,由款產處收管。天后宮也因此斷了香火。

1923年,天后宮寢宮樓內,設縣立第三小學;戲樓,東、西看樓則租給中華職業教育社,開設商業學校。中間的大殿仍為天后殿,供信眾進香、朝拜。1927年,上海建立了特別市。蘇州河天后宮所在的地區隸屬上海市三區二十九分部。因難找合適的場所,這二十九分部便擠進天后宮內,其中鐘、鼓亭和看樓的部分房屋作為辦公駐地用。1938年,天后宮大殿經修復,重開香火。1949年以后,天后宮漸無香火,戲臺、看樓住進了城市居民。

1978年,因鄰近的山西中學擴建校舍,有關部門擬拆除天后宮大殿。幸得馮紀忠先生建議,大殿落架,并遷建至松江方塔園。

至此,蘇州河畔的上海天后宮,成為了一個逐漸遠去的記憶。

1970年代的上海天后宮,畫面下方為改造成居民住宅的門樓。圖片來源:《上海天妃宮》,2006,內部發行畫冊

方塔園中的天后宮,大殿為圖中左側建筑。 馮立 圖

保護與再生

2006年,由于上海市軌道交通12號線地鐵站的修建,天后宮戲臺殘存的建筑進行了落架,所有的構件在那之后保存在了專門的倉庫中。

十多年過去了,天后宮戲臺終于將在上海濱水區域城市復興的背景中迎來重生。在《蘇州河沿岸地區建設規劃(2018-2035)》中,蘇州河沿岸的歷史文化資源與歷史建筑將植入更多公共功能,加強與市民生活的聯動。天后宮戲臺將在蘇州河畔的城市生活中回歸。

近年來,上海交通大學建筑文化遺產保護國際研究中心陸續對天后宮戲臺留存的磚、木、石等構件進行了細致的記錄、清點、掃描、測繪檢測工作,并在此基礎上,對天后宮戲臺制定了細致的復建方案。

經過3D掃描的“水浪機”與戲臺斗栱構件模型 上海交通大學建筑文化遺產保護國際研究中心 圖

顯微鏡下的木構件纖維構造 上海交通大學建筑文化遺產保護國際研究中心 圖

2020年4月15日,在一次關于探討未來天后宮戲臺復建后再利用的座談會上,歷史學家熊月之在會上點出,晚清上海天后宮的營建故事,正契合這座城市本身面向海洋開放包容的氣質。也巧,那天正是天后誕。

對于未來,天后宮之于蘇州河,之于上海,又蘊含怎樣的意義呢?這些落架后的建筑文物構件,在它們重新進過修復,重回建筑之前,如果能以展覽的形式與公眾相遇,又能激發出怎樣的故事呢?利用這些保存下來的文物構件做一個展覽的想法得到了靜安區文旅局的大力支持,而展覽地點則擬定于離天后宮原址不遠處的蘇河灣中心城市展覽館。

細讀天后宮戲臺

不論歷史如何變遷,天后宮骨子里是與水有關的。天后永遠面向一片水面,無論是在維多利亞港,在蘇州河,抑或是搬去方塔園的上海天后宮大殿,莫不是朝著一片水面。我們的策展工作也就從“水”的記憶這一題眼展開。

順著水這一主題,細看上海天后宮戲臺的構件,我們發現了各式各樣關于水的母題的表達方式。譬如承托檁條的短機修飾成了水浪的形制,而戲臺中心的旋轉斗栱穹窿藻井,由數百件藻井斗栱木螺旋編織而成,每一構件都飾以水紋,好似螺旋上升的朵朵浪花,四周由鑲嵌的弧形天花梁勾勒出水的漣漪。它用簡潔的兩三種構件,組成了復雜而和諧的戲臺穹頂。

戲臺中心的旋轉斗栱穹窿藻井仰視平面圖 上海交通大學建筑文化遺產保護國際研究中心 圖

當年修建天后宮的能工巧匠們,有意識地選擇將水的主題融入到了這些建筑構件中,盡管這些細節一不留神就會錯過。而落架后的構件,反而給了我們一次能夠近距離觀賞這些精美構件細節的機會。它們提示了天后宮戲臺從建筑、結構、裝飾為一體的整體性藝術價值。

展廳的空間不大,我們挑出了代表性的五件磚作、四件木作構件作為展品。

門樓的磚細上枋磚雕 馮立 圖

五件磚作,都來自于天后宮戲臺的門樓正立面。作為天后宮的“門面”,門樓的磚作經過了精心設計。目前保存下來的磚作文物構件,主要有磚雕、磚斗栱以及屋面的蝴蝶瓦及滴水瓦。

門樓的磚細上枋磚雕,是一幅由40厘米長的磚雕件所構成的長卷。畫面里海面上升起明月,時而看到駿馬岸邊飲水,時而穿過一座石拱橋,見到水面上升起的朝陽。現存的磚雕長卷數量約是歷史上的三分之二。而本次展覽中所挑出四件磚雕,已足以讓人一窺磚雕之精巧。

另一件磚作,是位于磚細上枋磚雕之上的丁字磚作牌科,也即磚斗栱。雖是磚作,形式則與木斗栱類似。甚至“三升栱”上的三板波浪形切分,也與木作法別無二致。比較特別的是伸入磚墻的栱。難得一見卻很重要,保證了懸挑部分的穩定。

門樓歷史照片 上海交通大學歷史建筑勘察設計研究院 圖

“天后宮珍品展”展覽現場,磚細上枋磚雕之上的磚斗栱 。華潤蘇河灣中心 圖

四件展出的木作構件,都位于原天后宮門樓北側的戲臺位置。戲臺是天后宮的核心,也是建筑細節上最為用心的位置。戲臺的木作斗栱,是一斗六升十字式,可以與磚作斗栱互相映照。斗栱下方的檐枋木雕版,描繪了三國演義的故事,亦可與門樓的磚細上枋磚雕兩相對比。

這塊檐枋木雕版再現了“三英戰呂布”的場景。馮立 圖

戲臺旋轉斗栱穹窿藻井中帶有水紋的天花梁 。華潤蘇河灣中心 圖

布展場景。展布采用帷幔,是對水的一種借喻。帷幔可過濾光線,營造一種統一的氛圍。九件文物,九道帷幔。觀者可以在帷幔中自由地行走,亦可在展品中駐足細讀。馮立 圖

在這次展覽中短暫呈現的九件天后宮的構件,將在不久之后重歸于復建的天后宮門樓和戲臺之上。而天后宮這一承載上海近代風云變遷的文物建筑,也將在未來的蘇州河畔蘇河灣區域帶給市民更多新的體驗。

終究,人們對于一座建筑的記憶不僅關乎其本身的物質空間,更在于建筑與生活、典慶、儀式、人物、與數不清的“事件”相連所共同組成的富有豐富意義的網。而修復一座建筑,是修復一段記憶,也是創造一種對蘇州河和對這座城市的文化想象。

天后宮戲臺復建后效果。上海交通大學歷史建筑勘察設計研究院 圖

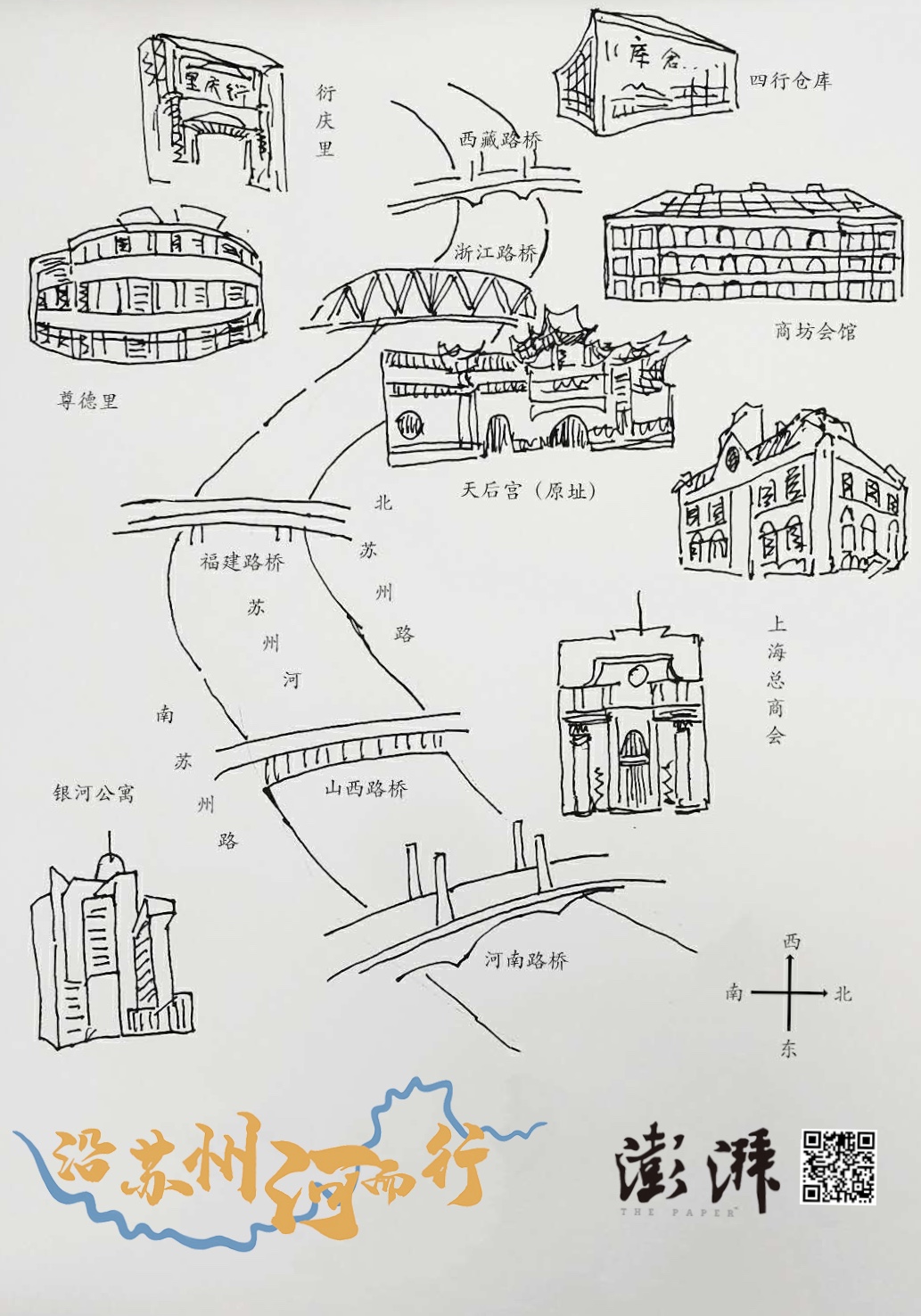

“沿蘇州河而行”第二段示意海報 制圖:陳鑫培

(作者馮立系上海交通大學歷史建筑勘察設計研究院建筑師)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司