- +1

疫后移民:從一線城市回流的年輕人

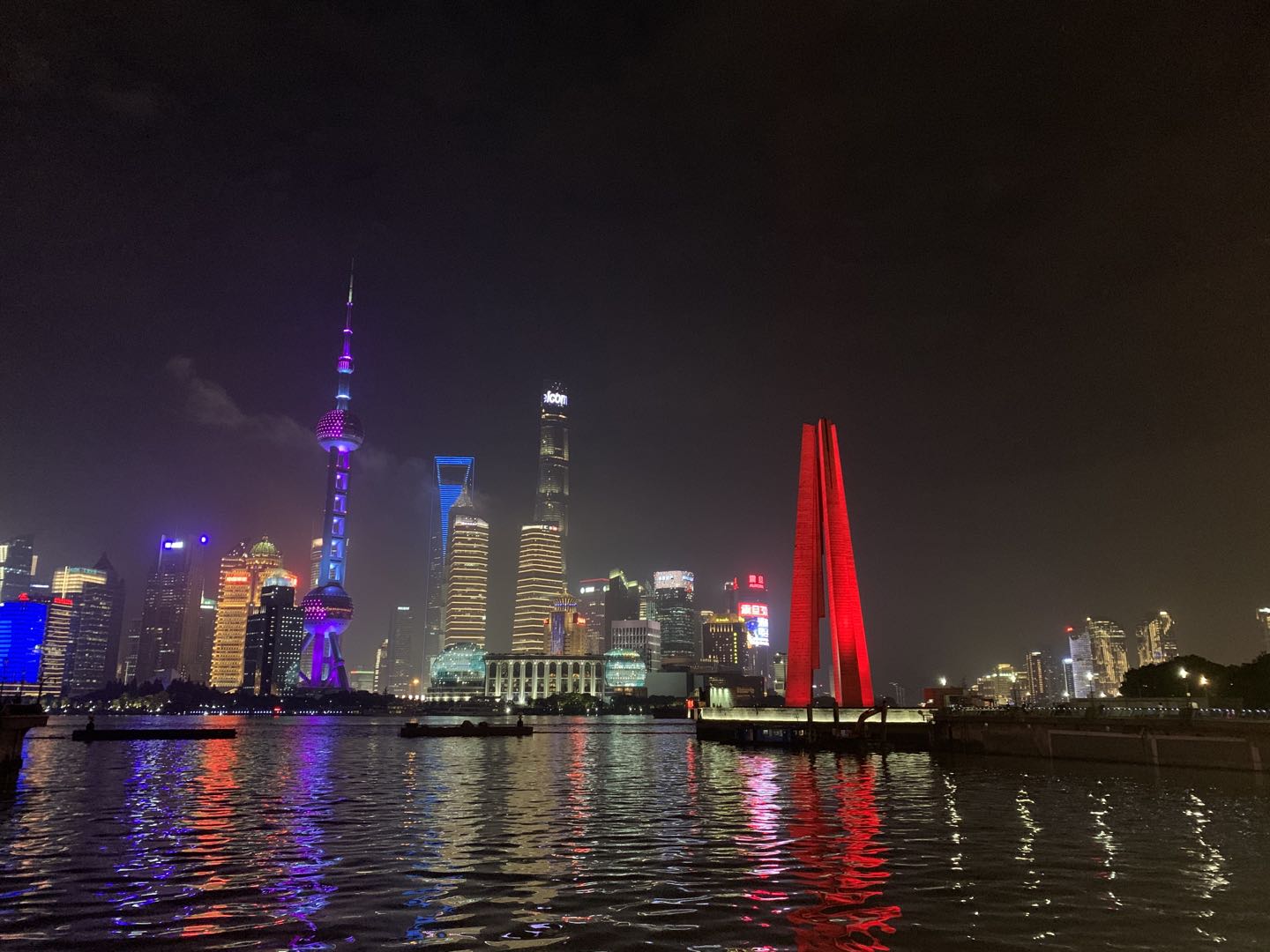

離開上海前幾天,張玖逛了很多地方。路過紅磚外墻的洋樓,夜里外白渡橋亮起燈光,東方明珠的倒影隱隱約約留在黃浦江面。

她有些傷感。從2013年讀研到現在,她在上海待了快7年,“這是個很好的城市”。

張玖拍的外灘景色。

張玖今年30歲,年前辭了職,一直到6月,她還沒有得到新的offer,這意味著只出不進的銀行賬戶只能維持她生活半年左右。

6月底,張玖在上海租的房子到期,她沒有再續租,決定回家。

棲身之所,往往是人們私人的選擇。城市里來去流動不停,疫情成為一線城市新移民們遷移的“催化劑”。

沖擊

還有兩天就是大年三十,張玖從醫院的急診出來,看到人們都戴著口罩。

正是新冠疫情蔓延時,張玖很慌張,那段時間她身體狀態不好,總是感冒發燒。好在,做了抽血化驗和肺部檢查之后,醫生說她只是普通感冒。

年前,張玖向公司的HR提了辭職。從醫院得到診斷的第二天,她帶著啞掉的喉嚨,坐上了回江西老家的火車。按照原本的計劃,張玖會在家過完春節,2月再回到上海找一份新工作。

然而實際情況和計劃有些出入。她投出的幾百封簡歷大多石沉大海,在家待了兩個月,3月初,張玖從老家回到上海。

她對現實狀況感到不解,不懂為什么一個崗位招聘掛了好幾個月沒有招到人,也懷著迷惑,開始重新考量自己的選擇。她反思,自己是不是太任性了?人是不是一定要結婚生子,過所謂穩定的生活?

吳誼的計劃也沒有趕上局勢的變化。

從事旅游行業的吳誼在春節前回到河南的家中,他忙著處理客戶退單,15個人去韓國的旅行團在出行前一天提出退款。那時候他還很樂觀——新冠肺炎病例在國內只確診了幾百例,其中大多在武漢,國家間沒有限制出入境,似乎還是可以流通的狀態。

抵不過客戶要求,吳誼試圖和航空公司和旅游平臺協商聯系,但免費退改的政策一直沒有消息。

1月下旬,他所在的旅游公司不斷接到客戶退訂旅行行程的訴求。這家中型旅游公司主要經營私人出境游訂制,對接旅行平臺,去年的營銷額達到1個多億。在吳誼的記憶里,出境游的市場一直處于擴張的趨勢,沒有特別低迷的時期,他因此樂觀地預測暑假能夠恢復經營。對旅游行業和公司,他都抱有期望。

未料疫情很快在各國蔓延。3月初復工,吳誼注意到辦公室氛圍的微妙。平常員工們需要每天跟客戶們打電話聯系,現在都冷清了下來。公司接不到訂單,“處于一個混日子的階段”。

無論如何,吳誼沒想過會走到失業這一步。公司原本有一百多人,從2月開始,逐漸有員工離職。首先是公司開除了一批接不到業務“懶散出格”的十來個員工,到5月,又有二十多人和公司協商離職,其中包括吳誼。

到7月公司只剩下二十多人。公司引導員工簽自愿離職,答應賠償一個月工資,但在他離職當天晚上,公司在工作群里發了個文件給員工們,說暫時發不出工資,先欠著。

吳誼的薪資一般包括五六千底薪與提成。疫情后,公司強制先發半薪(底薪一半),拖了幾個月,才全部補上。離職時,公司還欠著吳誼一萬多元提成。

旅游短期內沒法做了,吳誼大多數離職的同事轉成了電話銷售,比如線上教育的推廣。吳誼也找過新工作,過了銷售崗位的面試,但他不喜歡。他試圖換到外貿行業,行業內的人卻告訴他,外貿今年“也不太行”。

契機

對林雅田來說,疫情也許是生活的轉機。

她心里一直有個遺憾:大三那年,參加了傳播學研究生考試,結果距離理想學校差那么一點。

沒考上,她也不甘心被調劑。同學們都在忙春招的時候,林雅田跑到蘇州的民宿里,和來往的人聊天,遛民宿里的兩只狗,偶爾投投簡歷。遠離學校和上海,那段時間是迷茫的,林雅田逃避,下不了決心要“二戰”還是找工作。后來剛好拿到廣告公司的offer,就選擇了工作。

林雅田進入廣告公司工作了半年。加班是常態,她見過凌晨六七點的外灘。甚至周一早上和合租的閨蜜說了再見,下次見面已經是周六——五天連續加班,凌晨回家閨蜜已經休息,早上起床也碰不到一起。

那時候,她懷抱著好好拼搏和學習的想法,并不畏懼工作的困難。但不到三個月,帶她入職的師傅離職,公司團隊半年里換了五六撥人,各個項目壓在她頭上。除了客戶的壓力,林雅田還面臨著內部的壓力,她得帶著入職的新人做項目,但那時她也剛剛開始熟悉行業。

2019年初,她換到圖書行業,做營銷崗位。加班少了,重復性的工作變多。但她依然看不清未來的發展方向,“好像要一直這樣不是很快樂地生活下去。”

工作快兩年,每半年左右,林雅田身邊就有一個朋友離開上海。今年,和她一起合租的閨蜜也計劃回成都。

現在,疫情讓考研的愿望再次浮現,催促著她。林雅田在心里盤算,自己早一點離開可能會比較好。

林雅田家中傍晚的陽光。

如果沒有疫情,黎米會聽父母的建議,在北京辦居住證,考教師資格證,運氣好也許能留在北京,成為一名中小學老師。

她剛從北京一所語言大學畢業半年,在一家大健康醫療公司做著人力資源的工作。疫情中,公司老板發現了做防疫物資買賣的商機,帶著副總和司機南下談成了賣消毒片的生意,要求公司其他員工遠程提供幫助。

那段時間公司上下全力配合老板賣消毒片,無論是否在上班時限內,隨時都可能有工作找上黎米。她感到焦慮,害怕收到老板的信息。她想起平日里工作也常常如此,夜里10點,老板催促材料的消息發來,她可能剛剛踏進家門,晚飯還沒想好吃什么。

這種焦慮有更深的來源。黎米在大學的專業是人力資源,但她并不擅長與人打交道,“應付不來”。她也不敢輕易提離職,不想再次面對剛畢業找工作時的壓力。

畢業前,室友有的去了上海實習,有的選擇回老家二戰考研,只有她沒有什么規劃。到最后必須得搬出學校時,黎米的爸爸來幫她搬家,商量著讓她先找工作試試。壓抑從投簡歷開始,到一面、復試、等待結果。下次再循環時,她會更緊張。

黎米一邊轉發求簽微博,一邊在心里問自己“這次到底能不能成呢?”她覺得自己在被一步步拖著走。

畢業一個月后,黎米找到這份還算滿意的工作。前三個月試用期工資打八折,一個月4800元,扣完社保公積金,到手剩下4000塊出頭。那時,黎米住在門頭溝1900元一個月的房子里,攢不下錢。

工作之余,她聽從父母的建議,準備著教師資格證考試。然而由于疫情,原定今年3月的考試被取消。

困在家里不能出門,黎米開了網絡直播,隔著屏幕和各地網友聊天。一開始,黎米只是玩玩,沒想到直播帶來了收益,最多的一個月,她掙了四萬塊。黎米逐漸喜歡上這種方式,并且在直播中,她認識了現在的男朋友。

離開

有些選擇是偶然發生的。

2月初復工后,黎米直播常常被老板的催促打斷,手機一提醒,她的狀態就沒了。黎米不知道如何協調,男朋友則鼓勵她做喜歡的事。3月初,黎米提了離職,準備和男朋友一起到他的湖南老家玩一玩,散散心。

生活的舒適從實現榴蓮自由開始。在北京時,黎米基本沒有主動買過榴蓮,舍不得買,也擔心放在冰箱里影響合租的室友。

湖南的小縣城里,氣候濕潤,物價低,熟悉的人在身邊。黎米發現,除了在北京生活,她也有別的選擇。她不準備回北京了。

有時,她也懷念北京。學生時代,和朋友一起在期末跑去中國電影資料館看老電影,票價很便宜,10塊20塊,偶爾還能碰上導演映后交流會。

“但在南方才有生活”。黎米學了車,拿到了駕照,想著過段時間也許和男友開車去貴州,做點小生意,也許繼續做直播,甚至想到考研。有人陪伴,黎米感到安心,如何生活,一切都看自己。

吳誼也決定回河南老家。對他來說,做出離開的決定并不難。

從長春某所大學翻譯專業畢業后,吳誼從東北轉到長江中下游。先是在蘇州,2017年10月到上海,做了一段時間翻譯,再進入旅游行業。吳誼原本計劃在上海待兩年,再到二線城市定居,離開上海是能預想的安排,只不過沒想到是在這個時候。

5月10日吳誼離職。離開上海前,他和朋友們約著吃飯道別,把兩袋子生活用品送給了朋友。他路過田子坊,臨街的店鋪都紛紛關門,貼著清倉的通告。吳誼有些驚訝,又有些安慰:人流量這么大的地方都是如此。

他釋然,“以后有人問起怎么在上海混不下去了,就說是疫情影響,大家還會理解。”

吳誼持續關注著與公司的維權進展,一邊開始計劃考公務員,對這份從前“不屑”的工作,吳誼有了新想法,“可以試試看,有可能跟想象中不一樣。”

黃浦江另一側,張玖有更多拉扯。畢業快7年,張玖做過兩份工作,上一份是在一家經營農業產品的公司做市場溝通。2018年,她被調到北京工作了一年。在上海和北京生活這幾年,她心里總是有這樣一個矛盾:漂著還是回家?

今年的疫情讓張玖意識到,“可能在逼我做選擇了。”

她說不清這種念頭產生的具體原因。剛工作那會兒,張玖覺得“很夢幻”,雖然工資不高,但遇到的人都很有意思,領導和同事都思維靈活,能有許多創想。那時,她百分之八九十的高中同學們都回家做了公務員或者老師。

張玖在浦東張江上班,下班路上的夕陽。

那種安安穩穩的生活,放在以前,張玖瞧不上,現在想想,也挺好的。在外灘走著走著,城市這么繁華,她發現好像自己是個局外人。

跟朋友們吃飯告別時,遺憾堵在張玖心頭。如果不是因為疫情,她可能會在上海待更久,能夠去做更多想做的事情,但她轉念,把所有原因歸結給疫情,其實也不太公平。

這次求職,張玖也接到過面試通知,但有兩個心儀的崗位都“掛”在了第三輪,她有些“崩了”,挫敗和焦慮纏繞住她,為什么明明工作經驗多了,求職好像更難了?她曾把疑問拋給面試官,面試官回答,“沒有化學反應。”思量再三,張玖得出結論,“我的簡歷太boring(無聊)了,引不起招聘官的興趣。”

月末的一個周日,張玖坐高鐵回到了江西。回家后,她每天看書,上三小時的培訓課。她報了事業單位考試的培訓班,準備考試。那些未完成的遺憾,隨著距離的拉開,好像也逐漸模糊了。

剛從上海回家第二周,她曾收到一家公司的面試通知,又跑了一趟上海,但結果依然不盡人意。

2月底,林雅田提出辭職,圖書公司的女領導說她太沖動,勸她別走,“上海機會更多”。一來一回之間,林雅田也動搖過。但她終于下定決心,在4月正式離職,“有些事猶豫太久的話,就不會去做了。”

林雅田在上海家中收拾行李,傍晚的陽光灑在貓咪身上。

離開沒有明顯的節點和情緒,那是4月中旬的一個晴天。

為了帶上一年前某天下班在地鐵站撿到的小貓,林雅田叫了順風車回鄭州。巧合的是,司機正好走了她平時上班的那條路。林雅田注意到路邊的小公園,記憶中公園的銀杏樹會在秋天變成金色。她一直都想去那逛一逛,但從沒有在上下班的半途下車逛過。

到鄭州兩三天后,北方干燥的氣候讓林雅田臉上開始掉皮。她意識到自己已經不在上海了。

她想,疫情是導火索,現在是一個重新開始的機會。她列好了要看的書目,搭一搭考研基礎的理論框架。“我現在做了新的決定,雖然可能會很辛苦,但實實在在是在做自己想做的事。”

(文中人物均為化名)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司