- +1

奇約錄 | 華工禁令(下):美洲大陸的百年排華戰爭

文 | 江隱龍

點擊閱讀上篇:華工禁令(上):三百年海禁里的黃皮膚“苦力”

古巴秘魯:清帝國“華工外交”的兩大戰場

清廷制定《續定招工章程條約》后,西班牙騙拐、虐待華工的事件依然頻繁發生,尤其是古巴和秘魯兩處更以虐待華工著稱于世。面對清廷的照會,西班牙公使一方面回復道古巴、秘魯方面并未苛待華工,另一方面更提出“貴衙門若能指定何處、何人凌虐工人,確有實據,本大臣定當查明,重治其罪”。有鑒于此,清廷先后派陳蘭彬和容閎二人分赴古巴和秘魯進行調查,其中陳蘭彬經過明察暗訪后著《古巴華工事務各節》一書,詳述一千六百名苦力被殘酷凌虐的事實,一時舉世震驚。

以此為契機,清廷分別在同治十二年(1873年)與同治十三年(1874年)與西班牙、秘魯簽訂了《古巴華工條款》與《會議專條》,極大地改善了華工在古巴、秘魯的工作環境,同時更救回受虐華工數千人。

《古巴華工條款》主要規定了清廷可以派官員查訪華工情形,并由英、美、法、俄、德五個第三方大國的駐京大臣對查訪結果進行公平論斷。不過,西班牙對此條款及《續定招工章程條約》極盡陽奉陰違之事,以至于觸怒了時任兩廣總督的一代名將劉坤一。

劉坤一對西班牙拖延換約之事極為不齒,以“華民出洋當工則可,若任洋人招之出洋,則此身屬之招主。在親友處借錢則可,若向洋人借錢則此身屬之借主,則何能行止自由”、“日、秘兩國從前虐待華工,幾無人理。現在坤一得外信,秘國猶蹈前轍,日國亦未盡除……故兩國招工不得不從嚴查禁”之論痛駁西班牙公使,一方面嚴禁華工至古巴,一方面嚴打拐匪,最終以硬碰硬解決了古巴華工問題。光緒三年(1877年),清廷與西班牙再次簽訂《會訂古巴華工條款》,進一步細化了對古巴華工的保護措施。

值得一提的是,劉坤一所稱的“日國”不是日本,而是西班牙。當時清廷官方文件中西班牙的正式譯名為“日斯巴尼牙”,故簡稱為“日國”或“大日國”。這個譯名與日本國頗有些相似,有趣的是還有一個與日本國譯名相近的國家,那便是荷蘭——清廷官方文件稱荷蘭為“大和國”。《辛丑條約》中,這三個國家均為簽訂方,于是出現了大日國、大日本國、大和國并列的現象。

清朝勞工合同

劉坤一的強硬一方面與其軍旅出身的經歷有關,另一方面也與西班牙國勢日衰有關。如果面對的是英法兩國,引發出第三次鴉片戰爭也未嘗不可能。與此相似的,是清廷與秘魯的談判,而這一出戲的主角更富有名望,他便是李鴻章。

秘魯原也是西班牙的殖民地,于1821年獨立,這一年是道光元年。勞動力極度匱乏的秘魯一經獨立便大量引進華工,而出于奴隸制的慣性,在秘華工之境遇比奴隸有過之而無不及。同治十二年(1873年),秘魯為求與華通商的最惠國待遇派公使與清廷談判簽訂通商條約,作為清廷的談判代表,李鴻章遂下決心借此機會解決華工問題。

如果說《古巴華工事務各節》證明了古巴華工的悲慘境遇,那李鴻章手中握有的美國公使所寫的《華工出洋論》及日本華商所寫的《夜半鐘聲》等材料則是在秘華工血淚生活的控訴。相對與于歐美列強談判時的艱難,這一次談判的主動權始終掌握在清帝國手中,李鴻章的態度也極為堅決:“委員查辦華工不如法,條款即作罷論”。秘魯專使葛爾西耶在談判中數次請英法兩國從中斡旋,最終依然無奈同意了“除兩國人民自愿往來、居住外,別有招致之法,均非所準”等條款。

信奉“實力外交論”的李鴻章對秘魯的處境有著清醒的認識,他深知秘魯勞動力匱乏,華工幾乎可以視為秘魯發展的命脈。在換約前,李鴻章說道:“我誠能于沿海閩粵條省嚴立條約,不準一人一口么往秘魯,則彼已無再來之工任其指揮,自必于已往之工稍加珍惜。且彼無工可招,生計日蹙,一二年內勢必仍俯首求我,其時再添立保護章程,諒彼不至倔強尤昔也。”

與西班牙、秘魯關于華工的條約,是清帝國在國際舞臺上難得的兩次外交勝利,而這兩次勝利的基礎也正是建立在彼此國力的對比之上。西班牙與秘魯,一個是衰退中的殖民帝國,一個是剛剛從殖民地中獨立的弱國,也正因為此,清廷才能能力為這些留洋華工盡一份力。只可惜,在外交戰場上縱橫捭闔的李鴻章最終也沒有實現清帝國的中興,而客居在世界各個角落的華工,注定要經歷更多的磨難。

李鴻章

排華法案:對華工緊閉大門的“美國夢”

從東南亞到拉美,從古巴到秘魯,華工之殤的源頭都在于世界范圍內對勞動力的巨大需求。然而也有事態朝相反方向的地區,華工不但不是“稀缺貨”反而成為強有力的競爭者而被拒之門外——這便是美國。

當然這種排斥也經歷了一個漫長的演變階段。從立國之初直至西進運動,美國勞動力市場也曾產生過巨大的缺口,于是在幾十年的時間里陸續誘招了大量華工前往美國從事開礦、墾荒、修建鐵路等工作。尤其是美國總統林肯批準通過了太平洋鐵路建設法案之后,勞動力緊缺問題更加凸顯。當時美國的筑路工主要是愛爾蘭人,但太平洋鐵路建設工程工作辛勞、薪資一般,愛爾蘭筑路工難以適應這種艱苦工作,持續出現了酗酒、斗毆甚至罷工的情形。亂象環生導致工程進展極為緩慢,于是美國當局便自然而然將視線投向了當時已然“流行”于世界各個地區的華工群體。

相比于高大魁梧的愛爾蘭筑路工,華工的身體顯得頗為單薄。不過,吃苦耐勞、循規蹈矩、服從紀律等優點最終使得美國的各層鐵路承包商越來越愿意使用華工。以此為契機,清廷與美國于同治七年(1868年)簽訂了《天津條約續增條約》,主要針對清、美雙方的移民等問題作出了較為詳細的規定。這一條約是晚清歷史上第一個平等條約,頗具特殊意義的是,清朝全權特使蒲安臣還是一位美國人,因在擔任駐華公使期間得到了清廷認可與信任,故被委任為清廷全權特使;而更具特殊意義的是,正是這位蒲安臣,首次在國際會議上使用三角黃龍旗作為清帝國的代國旗,間接促使了清帝國第一面國旗的誕生。

清廷多稱《天津條約續增條約》為《蒲安臣條約》,同時因簽訂地點位于柏林蓋姆(Burlingame),故美國人稱之為《柏林蓋姆條約》。蒲安臣與《蒲安臣條約》的出現使得清廷對美國的好感極度上升,自此之后美國也成為清廷派遣留學生的首選。相對于霸道蠻橫的歐洲各國,美國在與清帝國交往時的確有著最大限度的誠意,譬如光緒十年(1884年)簽訂《望廈條約》中便有“不得走私漏稅或攜帶鴉片……聽中國地方官自行辦理治罪”之類的規定。對于清廷來說,新興的合眾國是一個值得信任的友邦;而對于華工來說,美國更成了務工的首選。

這并不意味著留美華工的工作環境有多么優厚——即使艱苦如太平洋鐵路工程,華工的待遇薪酬也遠遠不及那些愛爾蘭筑路工,而且鐵路承包商們對華工的態度也更為苛刻。很多運送華工至美國的輪船其條件并不比百年前西班牙人運送黑人奴隸的更好,但在美國這片土地上,華工畢竟是契約工人而不是奴隸了。

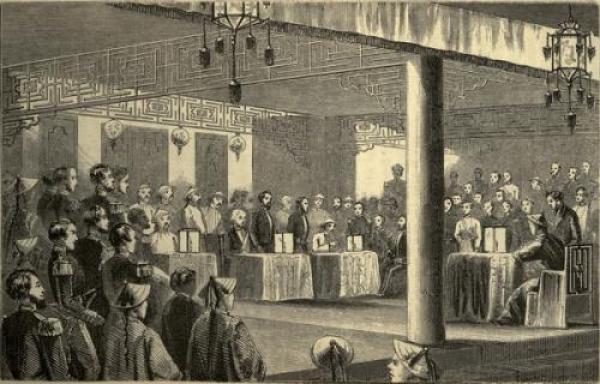

《天津條約》簽訂現場

《蒲安臣條約》簽訂的幾年前,清帝國南方正處于太平天國運動時期,慘烈的戰況用“生民百余一,千里無雞鳴”的詩句來形容也毫不過分。相對于清朝國內的戰事頻繁與民不聊生,美國的務工之旅還算得上一條不錯的出路。毫不夸張得說,19世紀中期,一扇名為“美國夢”的大門,正在向清帝國的百姓悠然打開。

然而,19世紀70年代之后美國也開始陷入周期性的經濟危機之中,慘淡的經濟形勢造成了勞動人口的大量失業,在這一環境下“美國夢”漸漸讓位于本主主義,美國人對華工的憎惡也日漸加劇。時任加利福尼亞州州長的約翰·米勒為轉移社會矛盾,甚至直接將美國的不幸歸咎于留美華工,并向國會提交了排華法案。

排華法案在國會上引發了激烈的論戰,但美國的憲法精神與一紙《蒲安臣條約》終于在經濟情況下敗走,1882年,美國國會通過了其歷史上第一個限禁外來移民的法案:《關于執行有關華人條約諸規定的法律》。1884年美國國會進一步通過了相關修正案,闡明該法適用于一切華人而無論他們的國籍為何;1892年,該法案由《基瑞法案》(Geary Act)延長十年;1902年,法案時限被進一步取消,成為永久性法律文件。

與此同時,光緒二十年(1894年)美國國務卿與清朝駐美公使楊儒簽訂《限禁來美華工保護寓美華人條約》,規定“居美華工離美期限超過一年者,不得不再入美境;不準華人入美國籍;居美華工都須按照美國國會通過的苛待華工條例進行登記”。此約本以十年為期。光緒三十年(1904年)期滿時美國拒絕廢約并要求續訂,這一情況與排華法案相結合,留美華工的處境也進一步惡化。

由此,華工在美國雖然不是奴隸,但卻被剝奪了平等工作機會以及擁有土地和經商、受教育等權利,不再具有通過努力融入社會實現“美國夢”的可能。自此之后,華工的活動漸漸收束于“唐人街”,其地位比起其它外籍移民更為等而下之。

唐人街

金山逐客:“美國夢”的中國解讀與李鴻章的抗爭

從《蒲安臣條約》到1882年美國排華法案,美國對華態度的變化的影響不僅在于外交,更在于文化。道光二十八年(1848年)——也即是鴉片戰爭后的第八年,美國加利福尼亞州薩卡拉門托東北發現了巨大金礦,由此吸引了全世界的探險家,這其中自然也包括華人。更何況,對于當時的華人來說,在家鄉求得生計的艱辛也未必便比遠渡重洋更為安全可靠。

美國對華人的吸引力來自于各個方面。從國家交往的角度來看,美國對清帝國最為尊重,《望廈條約》的相應條款與《蒲安臣條約》即是明證;從商業角度來看,美國礦藏豐富,是淘金者的樂園;從務工環境來看,美國的人道主義精神也遠遠優于西班牙、葡萄牙的海外殖民地。更何況,美國是“合眾國”,以反抗大英帝國的殖民為基礎而立國,這一切均讓這個遙遠而陌生的國家給華人以莫名的好感。

于是在19世紀中葉,“美國夢”也漸漸投射到了清朝文學領域中。其中,最具代表性的要數張維屏的長詩《金山篇》。張維屏詩中的美國幅員遼闊,沃野千里,物業豐富,黃金遍地……字里行間有種浪漫主義與魔幻主義混合的特殊情懷:

“西北洋外波連天,自古從未通人煙。道光二十有七載,得其地者米利堅。加里波那是其地,不喇西亞名其山。厥地生人始裸體,自以樹葉遮其前。邇來得布大歡喜,以金易布群爭先。其山不知幾千里,其金不知幾萬千。彼氓蚩蚩貨棄地,有客采采金滿船……黃金雖多食物少,雞子一枚銀一錢。金夫貪金不憚遠,旅費每人將百元。”

作為官員與詩人,張維屏自然沒有親自出洋留華,去結識其詩中“以金易布”的美國人。但是《金山篇》中描繪的景象的確鼓舞了眾多意圖改變命運的華人——“美國夢”居然以這種怪誕的形式流行于遠隔大洋的清帝國,的確讓后人感到不可思議。不過,《金山篇》也不是一味地贊譽美國,其詩句同樣也描繪了“米利堅人既獲利,乃宅爾宅田爾田”的現象,只是張維屏未必知道,這種“宅爾宅田爾田”的惡性侵占并不針對于歐洲諸國的移民,而是單單針對于華人。

蒲安臣(中)

在1882年美國排華法案通過后,華人連去美國被美國人“宅爾宅田爾田”的機會都沒有了,“美國夢”就此在華人心中第一次幻滅。同樣,這種幻滅也投射到了文學中,孕育了另一篇長詩,那便是黃遵憲的《逐客篇》。詩的開關有序:

“華人往美利堅,始于道、咸間。初由招工,踵往者多,數至二十萬眾。土人以爭食故,嘩然議逐之。光緒六年,合眾國乃遣使三人,來商訂限制華工之約。約成,至八年三月,議院遂藉約設例,禁止華工。感而賦此。”

此處光緒六年(1880年)的“限制華工之約”指的是《續修條約》,與《續增條約》一字之差,意義相反。條約中規定對華工赴美,美國“可以或為整理,或定人數、年數之限”,而短短兩年之后,排華法案便在此基礎之上出爐了。黃遵憲在《逐客篇》中如此感慨:

“皇華與大漢,第供異族謔。不如黑奴蠢,隨處安渾噩。堂堂龍節來,叩關亦足躩。倒頃四海水,此恥難洗濯……”

如果說黃遵憲的詩是文人之怒,那李鴻章則再次背負了改變華工、華人境遇的歷史征途。光緒二十二年(1896年),時任大清帝國直隸總督兼北洋大臣的李鴻章乘“圣路易斯”號油輪訪美,在接受記者采訪時痛心疾首地指出“排華法案是世界上最不公平的法案”。李鴻章言辭懇切,條理分明,直到百年后,后人依然能從采訪記錄中感受到李鴻章當時的專業素質與民族精神:

“所有的政治經濟學家都承認,競爭促使全世界的市場迸發活力,而競爭既適用于商品也適用于勞動力。我們知道,《格利法》是由于受到愛爾蘭裔移民欲獨霸加州勞工市場的影響,因為清國人是他們很強的競爭對手,所以他們想排除華人。如果我們清國也抵制你們的產品,拒絕購買美國商品,取消你們的產品銷往清國的特許權,試問你們將作何感想呢?不要把我當成清國什么高官,而要當成一名國際主義者,不要把我當成達官貴人,而要當作清國或世界其他國家一名普通公民。請讓我問問,你們把廉價的華人勞工逐出美國究竟能獲得什么呢?廉價勞工意味著更便宜的商品,顧客以低廉價格就能買到高質量的商品。你們不是很為你們作為美國人自豪嗎?你們的國家代表著世界上最高的現代文明,你們因你們的民主和自由而自豪,但你們的排華法案對華人來說是自由的嗎?這不是自由!因為你們禁止使用廉價勞工生產的產品,不讓他們在農場干活……”

李鴻章畢竟是身經百戰,見得多了。只是他也知道,弱國無外交。訪美之行最終沒有改變排華法案的繼續實施,但這個年逾古稀的中興大臣,已經盡了他最大的努力。

黃遵憲與日本友人

結語

華工的歷史,還遠遠沒有結束。光緒二十七年(1901年),福建洋務局與法國領事再次簽訂了《招工合同》,逐漸開啟了華工的歐洲之路——而這一年,正是李鴻章逝世的那年。

華工的路還有很長,但清帝國的歷史卻已經接近尾聲。隨著辛亥革命爆發,享國二百六十八年的大清帝國終于滅亡。清亡之后的第三年,第一次世界大戰爆發,當時梁啟超還積極主張中國加入協約國對德國宣戰,但最終的結果又成了十四萬華工“以工代兵”。這些華工在戰前戰后參與了歐洲各國的建設,然而其遭遇也一次又一次見證了新歷史時代的悲歡離合。

談及梁啟超,便不得不說起他所寫的《記華工禁約》。《記華工禁約》著于光緒三十年(1904年),以美國排華運行及清人反排華為主要內容,同時亦首開華僑史研究之先河。文中還曾引用《禁逐華人之原理》一文,其中表明了美國人排華的“理論基礎”,如以下諸條:

(一) 彼等來此非為美國國民也,不過欲成以中國殖民地耳。

(二) 彼等非因避苛虐政府而來美國,不過圖富足榮旋耳。

(十三)未有準華人入口可以禁絕鴉片煙之害者。即此一端,華人既當拒絕矣。

(十六)華人永不能受同化力,有某證人對政府調查委員云:“吾居加罅寬尼省(加利福尼亞州)三十年,未嘗見有一華人變革舊習者。”

以上種種,又何止是一時一地之思潮,甚至于英法兩國,在面對為其付出過巨大貢獻與傷亡的華工群體面前,也鮮有感激敬佩之辭;英國數萬一戰紀念碑中無一處為華工所立,即為明證。2012年,美國眾議院終于表決通過以立法形式就1882年美國排華法案道歉,其時已經過去了整整一百二十年。再過一百二十年,當彼時的美國人講述這些故事的時候,卻不知還能不能記起當年那些林林總總的條約里,隱藏著大洋彼岸另一個國家幾代百姓怎樣的血淚史。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司