- +1

攻擊性是惡魔嗎?我的憤怒到底該如何表達?

原創 簡單心理 簡單心理 來自專輯你的心理咨詢室

人有悲歡離合,情緒,是我們對事物變化的自然心理反應,是每個人與生俱來的能力。月有陰晴圓缺,世事變幻如潮,生活中不可能只有美好的一面,很多時候我們也會遇到難題或陷入困境,而這些困難,往往會觸發我們的負面情緒。

也許你有心里埋藏很久的苦惱,小心翼翼地想要和朋友分享,但不巧朋友在忙暫時敷衍兩句,你可能會感到悲傷;職場上你努力加班完成的工作,由于還不熟練出現了一些錯誤,面對來自上司的批評,你可能會感到沮喪;人際交往中不免會發生摩擦,受到種種誤會和挑釁,你可能會感到委屈和憤怒。

負面情緒就一定會造成負面的后果嗎?對于負面情緒就只能百般隱忍嗎?如果不是,我們該如何合理地表達和處理自己的負面情緒呢?本期「心理咨詢師請回答」,我們選取了簡單心理問答區一名用戶關于 #負面情緒# 話題的提問。讓我們一起來看看心理咨詢師們是怎么看待這一問題的,希望對你有所啟發。

問題:

我好像很難表達攻擊性,很難對一個人發火,很難表達我的憤怒。再加上我性格本來就很包容樂觀,還喜歡討好別人,又想的不多,根本不知道生氣的時候應該怎么辦,也有可能一直壓抑著憤怒。

有時候忽然會發現自己是被欺負的,就會很生氣,但是我當時根本不會發現我被欺負了,現在生氣也沒有用,就很委屈,比起憤怒,我更多的是悲傷。雖然很少生氣發火,可是一旦憤怒爆發的時候,會做出破壞性行為,帶來的后果又讓我自責后悔……

有什么辦法可以讓我合理表達憤怒嗎?

我一直覺得憤怒是不被允許和接受的,心平氣和的溝通,才是最有效的。可是有人卻不一定想心平氣和地溝通,只是想打擊報復我,而我又真的做錯了,可是還是覺得委屈難受,我不知道怎么應對這種情況,手足無措……像個被審判的罪人,但是又得到了不合理的審判…

你好,

從你的文字中我讀到除憤怒外,你也體驗到委屈,悲傷的情緒,體驗不同層次的情緒是一種能力,這是你很好的資源。

同時我也讀到了你的困難:

1、你認為憤怒是不被允許和接納的。

憤怒是一種很有能量的情緒,它的出現提示我們某些事情發生了。在身體層面,我們可能會感覺到心跳加速,血壓升高;在感受層面,我們覺得不爽,不舒服,被挫敗;在思維層面,我們可能產生想要做些什么的沖動;在行動層面,我們也許會被激發起或戰斗或逃跑的反應。憤怒人人都有,它不可怕。

2、你認為表達憤怒帶來破壞性。

不知道你期待的合理表達憤怒是不是指在不傷害自己,不傷害環境,不傷害他人或關系的前提下進行?

也許我們可以試著做點什么:

1、覺察憤怒--覺察帶來松動,松動帶來改變。

用筆寫出在哪些情況下你感受到憤怒,并用1-10打分。

比如,當對方總是打斷我說話,我感受到憤怒,5分。

面對不同的分值,我們需要權衡在哪些分值狀態進行表達,以及選擇如何表達。

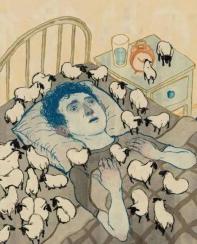

建議你可以嘗試為不同的分數段配置不同的表達方式。比如1-2分,告訴自己我覺察到了憤怒;3-4分,做做冥想,拍拍枕頭;5-6分,寫出憤怒,在安全的環境下吼一吼;7-8分,深呼吸,跑步,找好朋友吐槽,尋求幫助,平靜之后找讓我們感到憤怒的人進行溝通,表達我們的憤怒與需要。9-10分,實在是太憤怒了,離開讓我們感到憤怒的人或環境,用深呼吸,運動等一切可以讓你平靜的方式幫助自己平靜下來。

清晰寫下不同的表達方式,會讓我們獲得更多的控制感,讓我們在憤怒來襲時知道自己有力量,有選擇。建議你根據自己的情況寫一寫,試一試,當你有新的念頭或辦法產生就隨時添加進這個憤怒表達清單中。請記得,憤怒總會過去,我們要允許自己為此花點時間。

總體而言,在憤怒值超過5分時我們需要為它找一個出口,不然多次累積不表達可能真的會形成憤怒大爆發。

憤怒過后,理性回歸,看清需要,進行表達。

2、事件+情緒+需要。--在你認為安全的關系中嘗試表達

比如:我講話被打斷(事件),我感覺很憤怒(情緒),我希望你能讓我把話說完(需要);我做錯事(事件),很委屈也很懊惱(情緒),我希望你先消消氣,在你不那么生氣之后我們再討論解決方案(需要)。

合理表達憤怒是你給自己提出的新期待,就像學習一門語言,需要不斷練習。這個過程中遇到挫敗和打擊也很難避免,請記得多多鼓勵你自己。

能看到你在描述這個問題的時候,其中強烈的情緒不只有憤怒,還有很深的委屈,悲傷,自責和后悔,所以這更像是一種在特定情境下,你反復體驗到的一系列復雜情緒的沖突,憤怒是最表層最直接的情感體驗,你不僅難以向外對別人直接表達你的憤怒,也難以在那個沖突的瞬間,對內及時安撫消化自己生氣的感覺,委屈的感覺,以及建設性的應對使用這種攻擊性。所以我大致會從內外兩個角度——外在現實/內心體驗——看待理解這個問題:

首先需要認識到你可能已經發展出一種獨特的應對沖突與攻擊性的心理習慣,雖然看起來這種長期的習慣已經給你帶來一些困擾,如同你描述的——難以表達自己的憤怒,但這種習慣的確是穩定存在的,它的發生發展也有具體深刻的原因。精神分析會把這些針對某些強烈情緒的心理習慣統稱為“心理防御機制”。

回到你具體的困境,你對自己被欺負被攻擊的覺察似乎有些延遲,當時發現不了,事后想起來才感覺很生氣也很無力,委屈和悲傷。這個過程中你可能就在被欺負的時候使用了“壓抑”和“隔離”的心理防御機制,它的效果就是在你最有可能也是最及時體會到憤怒,想要攻擊的時刻讓你完全感受不到這些,等時過境遷你離開那個沖突的當下,才允許你滯后的感受到那些強烈的情緒,這是一種潛意識的“反射弧延長”,可能也是對你的一種保護。

你一直覺得憤怒是不被允許和接受的,只有心平氣和的溝通才有效。不知道你是否會對這種核心信念產生探索的好奇,是什么樣的成長經歷和外在現實,逐漸影響到了你的內在想法和情感體驗?你的憤怒和攻擊性不被什么人接受?他們不接受的方式和反應又是什么?而這種反應對待你的方式又激起你自己什么感覺和想法?我們都會相信一種哪怕是不夠成熟的防御機制可以長期保留下來,起碼會有一定的意義和功能。這種對憤怒攻擊的壓抑和隔離,抑制自己直接表達,對你的意義和功能又會是什么呢?你會嘗試想象如果在當時直接的表達了,可能的后果會是什么?這個后果是自己可以承受和應對的嗎?那種難以面對的場面和感受又會是什么?也許這些問題的背景和答案就是心理機制所要極力防御的部分,從這個角度看,在學習發展一些表達技巧之前,你可能先要向內探索一段時間,看看自己是如何理解憤怒和攻擊性的,自己為什么會潛意識的“選擇”壓抑——爆發這樣的循環。

如果你暫時還不想在一個咨詢環境中探索理解這個困境,以下一些建議可能會有所幫助:

對自己內心一些強烈的沖突性的情感保持覺察和好奇總會是有效的,憤怒和恐懼有時是一體兩面,對憤怒的抑制往往也來源于恐懼,如果這個解釋比較貼近你的體驗,可以想想在攻擊和沖突中你到底在恐懼什么?

不知道在你的認知和體驗中,表達自己的憤怒和不滿與破壞性的攻擊他人,兩者的區別與邊界在哪里?現實中爆發時的破壞行為往往會招致懲罰和報復,這會不會也是你壓抑自己的重要理由?表達自己的感受不等于攻擊他人,而是希望自己的感覺想法可以被別人看見,理解并有所回應,這個過程本身就是安撫和建設性的,可能在你的成長經歷中缺乏這種被尊重感受的經驗,但你依然可以嘗試直接明確的向別人說出自己的感受,比如“我現在有些生氣”“你這樣做讓我很不舒服”。

很多人際關系中的問題本質上仍需要在人際關系中去修復,無論是咨詢中的關系還是生活中的親密關系。你的問題需要一些可以善意包容你理解你的關系為你提供一些矯正性的體驗,這種善意的關系是可以容納你的不滿和憤怒的,你及時講出來可以得到回應與溝通,而不必一直壓抑到最后的爆發,只有關系中的安全才能讓你相信憤怒和攻擊性也是安全的。

通過文字可以感受到,你為難以表達憤怒而困擾。憤怒情緒有它的功能,提示我們的權利被冒犯,我們要劃清邊界保護自己或予以反擊。然而,難以表達憤怒的情況在我們的文化中挺常見的,一方面可能受中國傳統儒家文化“和為貴”的思想影響,另一方面和個人的成長經歷有關。

你描述了自己難以表達憤怒的幾種情況,我們分別梳理一下。

不知道該怎么及時表達細小的不滿,以至于不滿越來越多地累積,繼而失去控制破壞性地爆發。這種情況中,你不能表達不滿是否因為擔心會破壞關系,失去對方支持?或是擔心對方會記恨、報復自己,而我沒有無力保護自己?

憤怒中夾雜著其它的感受,比如發現自己被欺負而感到悲傷。那種悲傷的感覺是否會包含:我是弱小的,受欺負卻無力與之抗衡?

在犯錯誤之后,自己承擔了超越客觀上應當承擔的后果,因此感到很委屈。而在那種情形下,自己卻感到無力劃出邊界,澄清責任?

以上情況似乎能反映出一些共性:在關系中你覺得自己是弱小的,受到別人的冒犯時無法據理力爭,為自己主持公道。相應地,他人常常是強勢的,甚至是有傷害性的。因此,只有委曲求全才能保護自己。一個人對自己和對關系的深層認知被稱為內在運作模式,形成于生命早期和主要撫養者(通常是父母)的互動關系,以及對父母相互關系的學習。

如果這些推測符合你的情況,你可以反思一下自己行為的后果:委屈求全是否會讓自己越來越弱勢?被壓抑的不滿是否會以其他方式表達出來影響你們的關系,包括傷及無辜?不能表達自己真實感受的關系是自己想要的嗎?

如果你希望改變,調整可以從允許自己體會到不滿情緒開始。當你感受到不滿時,覺察一下這種感受因為什么產生的,自己沒有被滿足的需要是什么?然后,可以嘗試非暴力溝通的方法。簡單來說有三步:第一步,向對方描述事實;第二步,說出自己的感受(委屈,難過,生氣、失望...);第三步,說出自己的期待、提議。由于表達不滿對于你來說還比較生疏,建議可以先從自己比較熟悉和信任的人開始嘗試用使用,再推而廣之。

不滿、憤怒情緒反映出關系雙方是有分歧的,有效地表達不滿常常可以讓雙方更了解彼此。當雙方能面對和解決分歧時,意味著關系變得更加真實。

如果你在嘗試過程中遇到困難,也可以尋求咨詢師的幫助,運用專業的力量探索自己和關系,學習構建更穩固和滋養性的人際關系。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司