- +1

腳氣,可沒你想的那么簡單

原創 bio kiwi biokiwi

皮膚微生物 腳氣 足癬 毛癬菌

我們幾天前的文章和大家聊了聊人體的微生物,包括腸道、口腔、生殖系統等。而且我們也知道了,人體上的微生物大多都是與人體共生的有益菌,可以在方方面面幫助我們,只有少數致病菌或者條件致病菌才是我們應該警惕的敵人。

點擊鏈接,可以看看這篇文章

但是我們卻不小心忘了還有很重要的一類人體微生物,皮膚微生物。所以今天我們就“書接上回”,從皮膚微生物講起。

皮膚可比你想的要熱鬧

皮膚是人體最大的器官,也是人與外界環境接觸的表面,所以它也承擔著保護我們機體免受外界環境中理化、機械性損傷以及生物性侵襲等的功能,是人體的第一道防線。

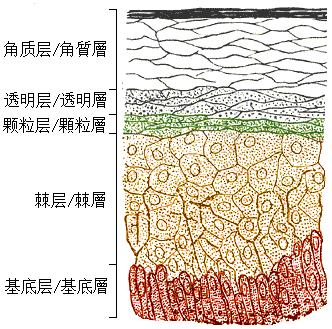

除了由最外層的角質細胞形成“堅硬”的物理屏障之外,皮膚表面還有很多腺體和毛囊,會分泌各種殺菌物質,試圖消滅經由皮膚入侵人體的病原微生物,這也是人體免疫系統的重要組成部分。

(圖源:Wikipedia/Daniel de Souza Telles)

可能在我們眼中,它只是帶有黃、黑、白等顏色的皮膚,但在顯微鏡下,皮膚表面的世界十分精彩,可不亞于物種多樣的原始森林。我們一起想象一下,我們皮膚表面的毛發就像高低錯落的喬木、灌木,各種各樣的細菌、真菌、病毒等微生物就生活在這些毛發的根部或角質層之下。

有研究表明,正常皮膚每平方厘米就存在6~8萬個微生物,這些微生物多樣性的數量也受到很多因素的影響,例如皮膚表面的結構、溫度、酸堿度、濕度等等。

因此,不同部位的皮膚集聚的微生物數量和種類都有明顯的差別,就像在不同的經緯度有著不同的氣候,所以也分布著不同的生物類型一樣。

皮膚表面的微生物也對人體有十分重要的意義,很多微生物都參與維持皮膚表面生態平衡等生理機能。但與此同時,也有很多圖謀不軌的有害微生物,它們不但寄居在皮膚里,還會對人體造成傷害,導致疾病。

例如人類最常見的疾病之一——皮膚癬菌病就是由有害真菌感染皮膚導致,感染的患者約占世界人口的20~25%,換句話來說,每五個人中就差不多有一個人有皮膚癬菌病。

而這些壞家伙引發的皮膚疾病當中最臭名昭著的,應該就是大家俗稱的“香港腳”,或者有人會叫做“腳氣”。

“腳氣”到底從何而來

“香港腳”?為什么偏偏是“香港腳”,而不是什么“北京腳”,“廣州腳”或者“武漢腳”之類的呢?

這個名字的由來其實牽扯到一段歷史。

當年英軍侵占我國香港地區的時候,因為香港緯度低,屬于亞熱帶氣候,和英國截然不同。但英國士兵們都穿著厚重的軍靴,且運動量又很大,全身上下都大量出汗,更別說腳了。最后,大部分士兵都出現了足底或趾間糜爛、脫屑、瘙癢,還夾雜著難聞的惡臭味道。因為只有駐扎在香港的英國士兵才出現這種癥狀,所以就被稱作“香港腳”。

(圖源:Wikipedia/威廉·希沙姆·歐弗蘭德)

不過“腳氣”、“香港腳”都不是官方名稱,國外還會把它叫做“運動員腳”。國內專業一些的會叫足癬,要是國際上按照世界衛生組織的命名方法,我們叫TPD - 1908,一般是真菌感染導致的。

為了方便、易懂,我們在下文就用“腳氣”這個接地氣的名字來稱呼它。

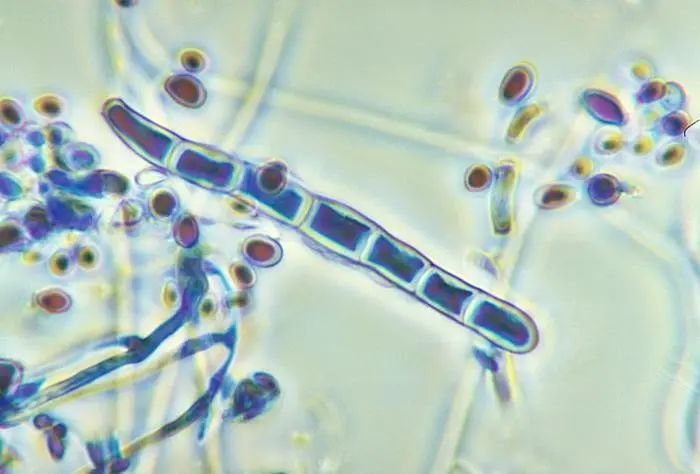

作為世界性多發病、常見病,能夠導致“腳氣”的真菌遠不止一種。通過從“腳氣”患者足部分離、用顯微鏡觀察、培養、并鑒定致病真菌的方式,目前已知的、可能導致“腳氣”的真菌有40多種,其中大部分屬于皮膚癬菌。

(圖源:Wikipedia/Ecorahul)

我國大多數人的“腳氣”,是由紅色毛癬菌或須癬毛癬菌導致。例如杭州地區“腳氣”患者大約有70.73%由紅色毛癬菌導致,15.69%是因為須癬毛癬菌;另一項來自長春地區的報道也指出,紅色毛癬菌是其86.64%“腳氣”患者的誘因。

而且不僅僅是“腳氣”,在其他皮膚癬菌感染,如手癬、體股癬、甲癬等疾病中,紅色毛癬菌的比例也正逐年上升,在許多經濟發達國家甚至高達90%。

另外,不屬于皮膚癬菌類的白念珠菌也是“腳氣”的主要致病菌之一。我們上一次的推送也說過,白念珠菌在顯微鏡下呈卵圓形,就像一顆一顆念珠一樣。

不像那些皮膚癬菌一定對人體有害,白念珠菌屬于條件致病菌。

什么叫條件致病呢?在正常情況下,白念珠菌會寄居在我們皮膚、黏膜、消化道或其他有微生物群的內臟器官處,并不會對我們人體造成傷害或致病。但如果機體的抵抗力下降或免疫功能受損,白念珠菌會快速繁殖,達到一定數量之后,會讓人生病。

除了“腳氣”之外,白念珠菌也還是男女性生殖器官炎癥和各種口腔疾病的原因之一。

(圖源:CDC/Dr. William Kaplan)

這些真菌就喜歡你的臭腳丫子

但這些真菌并不是無中生有的,那為什么這些真菌會格外喜歡,在我們的腳上繁殖生長呢?

首先我們要知道,真菌大多喜歡生活在潮濕、悶熱的環境,例如30攝氏度左右,這可以讓它們快速生長、繁殖。而我們的手、腳,以及體表其他毛發豐富區域都符合條件,所以真菌喜歡聚集在這些地方,從而形成皮膚菌癬感染。

以“腳氣”的主角——腳部作為例子。因為厚厚的襪子和鞋子包裹,腳的溫度較高,加上運動后大量出汗,這就是個真菌鐘愛的舒適環境,自然也就是“腳氣”重災區了。

(圖源:unsplash/Jakob Owens)

不僅如此,腳部本身的結構特征也讓它更容易形成“腳氣”。

毛發毛囊周圍的皮脂腺分泌脂肪酸可以抑制細菌真菌感染,諸如額頭、鼻子、上背部就含有大量皮脂腺,所以這些地方總是油油的。但是手腳就沒什么皮脂腺,沒有足夠的脂肪酸來抑制偏愛堿性的皮膚癬菌,而手腳也是真菌感染的高發地帶。

(圖源:Wikipedia/Kilbad)

而且腳部,尤其是足底的角質層比較厚,其中角質層細胞內含有豐富的角蛋白。原本角蛋白的作用是幫助減少水分蒸發,甚至吸收水分,使皮膚保持濕潤,但在被真菌感染的情況下,這些有用的角蛋白就變成了它們眼中的大餐,能給這些致病真菌提供營養,有利于它們的生長繁殖。

除了本身結構的因素,還有很多個人的原因會導致“腳氣”的傳染:

例如很多人缺乏良好的衛生習慣,常常不洗腳、不洗鞋襪、或者洗腳不仔細;

個人自身的免疫功能降低或缺陷也容易增加患上“腳氣”的概率,比如糖尿病患者因為代謝紊亂就很容易沾染“腳氣”;

婦女在妊娠期間,由于內分泌的變化,皮膚表面腺體分泌物受到影響,進而導致抵抗真菌感染的能力下降,所以得“腳氣”的概率也增加了;

濫用抗生素、長期使用皮質類固醇激素和免疫抑制劑等的患者,皮膚表面正常菌群的平衡會受到影響,甚至失調,也會增加“腳氣”的易感性。

(圖源:unsplash/Simon Berger)

“腳氣”最可怕的還是它強大的傳播性:

一是真菌存活能力很強,離開皮膚也還能存活很久,因此當你赤腳在公共場所,例如公共浴室、游泳池、健身房等地行走的時候,你都被暴露在“腳氣”的威脅之下。

二是更危險的家人之間的親密接觸,如果一個家庭中有人患上了“腳氣”,其他家庭成員就容易患上“腳氣”。所以如果在你家里有人得了“腳氣”,為了全家人的健康,務必為他單獨準備、換洗毛巾、拖鞋、襪子等物件,避免全家人都遭殃。

三則是因為寵物同樣具有感染皮癬的風險,而你在接觸感染了的寵物的過程中也容易發生感染。

其實你可以自治“腳氣”

自己診治的第一步,當然是判斷“腳氣”。

雖然叫“腳氣“,但是腳臭卻不是腳氣導致的,而是細菌分解汗液中尿素產生的臭味。所以腳臭并不是腳氣的癥狀。

相反,令人難以忍受的腳趾和腳底的癢,才是腳氣的主要癥狀。

一方面這是因為我們身體的免疫系統出動,在和與真菌“廝殺“的過程中,分泌了諸如組胺等物質,刺激了神經末梢的瘙癢感受器,讓人產生了癢的感覺。而另一方面,從進化的角度看,這也是真菌的生存之道:通過引發瘙癢,讓人難以忍受、并抓撓感染部位,這些致病真菌得以從腳轉移手上,進而導致手癬,而且也更容易向更多的個體傳播。

而具體分類的話,“腳氣”又可以分為水皰型、間擦糜爛型、鱗屑角化型等幾類,它們發生的位置,產生的癥狀也不一樣:

最常見的是水皰型,這類患者的腳不僅會有瘙癢的感受,還上會出現成群的或分散分布的小水皰。這種類型一年四季都有可能發生,尤其是在天氣炎熱的時候。

間擦糜爛型的“腳氣”患者會出現難以忍受的瘙癢,腳部還會因為繼發的細菌感染出現惡臭,進而在腳趾間出現糜爛。如果長期放任不管,糜爛的癥狀還會蔓延到其他腳趾的根部。

還有一種冬天多發的類型——鱗屑角化型。這種類型的“腳氣”主要集中在腳底板、腳邊緣以及腳后跟這些部位,皮膚變厚變粗糙,進而因為冬天的干燥出現皮屑脫落。

(圖源:Wikipedia/ James Heilman, MD)

俗話說“對癥下藥”,我們也應該針對不同的“腳氣”類型來用藥。我們前面反復說到是真菌感染導致了“腳氣”,那么最直接的辦法當然是殺掉真菌。

而相關的抗真菌的噴劑或者乳膏也非常多,比如不少“腳氣”患者耳熟能詳的詞,酮康唑、咪康唑、特比奈芬、水楊酸等等,聽著頭大,我可以給大家稍微多講一些理一理:

對于鱗屑角質型,因為真菌藏在角質層里,光靠抗真菌藥物不夠,還需要水楊酸輔助。水楊酸的特點就是可以使角質層脫落,這就好比是斷了真菌的“糧草”和“庇護所”,同時再加上抗菌藥物,也是對真菌的雙重打擊。

而最好的方案不是只用一種,而是兩三種藥物一起使用。舉個例子,可能你用酮康唑殺死了大部分真菌,但還活著的真菌就會繼續大量繁殖,而且這些真菌都不怕酮康唑了,那酮康唑就沒用了。這也是為什么網上很多人嘗試找治療方法的時候會發現開始有用,后來又要不停更換方法的原因。

這里還要注意有一些“抗真菌藥物”,打著抗真菌的外殼,其實是激素藥物,比如糖皮質激素。雖然剛開始用腳不癢了,但是卻是治標不治本,一旦停用又會嚴重復發。

此外還要注意要持續用藥,不要說腳不癢了就停藥,因為真菌還沒有去除干凈。持續用藥把真菌盡可能地去除,才能確保不會反復發作。

而如果用藥不能治愈,有可能是“腳氣”特別嚴重抗真菌藥物獨木難支,也有可能是你判斷錯誤,可能是牛皮癬、銀屑病等其他疾病。這時候就要去找專門的皮膚病醫生詢問,在醫生的指導下用藥。

而網上還有很多各種各樣的偏方,諸如白醋泡腳、啤酒泡腳、韭菜泡腳等等,其實都沒什么用處。

大家知道為什么的可以在下方留言告訴我們,或者聊聊你知道的奇怪偏方,我們一起盡可能科學地來分析這些偏方是否可行。

參考資料

Emily Sohn. Skin microbiota’s community effort[N]. Nature outlook. 21 Nov 2018.

Allyson L. Byrd, Yasmine Belkaid & Julia A. Segre. The human skin microbiome[J]. Nature Reviews Microbiology. 16: 143–155 (2018).

楊國玲, 李喬, 于曉虹, et al. 紅色毛癬菌基因型與表型的研究[J]. 中華皮膚科雜志, 2003, 36(12):682-684.

李喬, 楊國玲, 劉維達. 紅色毛癬菌的研究進展[J]. 微生物與感染, 2002, 25(004):31-33.

閆瑋, 胡素泉, 陳偉, et al. 紅色毛癬菌臨床分離株的菌落形態和鏡下結構特征再分析[J]. 中國真菌學雜志, 2009, 4(5):276-279.

龐傳超, 金學洙. 長春地區足癬致病菌的分析[J]. 吉林大學學報(醫學版), 1992, 018(002):207-208.

梁曉博. 聯合用藥抗紅色毛癬菌耐藥的動物實驗[J]. 第二軍醫大學學報, 2003, 24(012):1379-1380.

Ghannoum M A, Rice L B. Antifungal agents: mode of action, mechanisms of resistance, and correlation of these mechanisms with bacterial resistance[J]. Clinical microbiology reviews, 1999, 12(4): 501-517.

詹濤, 冉玉平, 代亞玲, 等. 8 種致病真菌在 5 種材料上的存活時間研究[J]. 中國真菌學雜志, 2010, 5(2): 82-86.

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司