- +1

失戀后,整個人都變了丨親密關系挫折,會如何影響人格?

原創 KY KnowYourself

編輯 / KY主創們

最近我見了一個老朋友,她的變化很大。

大學的時候,她是一個挺單純的姑娘,就是那種成績又好人又甜美的小女生。那時候我們在圖書館門前聊起和愛情有關的話題,總是充滿了很多美好又浪漫的幻想。

時隔七年,再見到她的時候,她的身上早已褪去了那層青澀,取而代之的是一種有些凌厲的張揚。我問她現在談戀愛了嗎,她笑著說:“那要看你怎么定義戀愛了。有平時會陪著我的男生,也有偶爾約會睡覺的朋友,你說他們誰才算我的男朋友呢?”

聽到這個話,我有些震驚。后來有了更深入的聊天后才知道,這些年她經歷了不少感情上的創傷,對愛情早已失去了信念,覺得沒什么感情能長久,也沒什么人真的可靠。

親密關系的挫折真的會對人產生很大的影響。但我也忍不住想,這種影響真的會大到改變一個人的人格嗎?今天就和大家聊聊這個話題。

親密關系的挫折,的確會給人帶來深遠的負面影響

Paul Costa等人(2000)曾對2274名被試者進行了持續9年(1988-1997)的跟蹤研究,結果發現,在9年間僅有兩個轉折性事件,與這些人的人格的改變有(統計學意義上的)顯著相關:失業和親密關系挫折。

這并不讓人意外,很多人在感情受挫后都會“性情大變”。我曾親眼見過一個特別開朗的女孩,因為經歷了一段類似被PUA的關系,整個人都變得陰郁、自閉。

具體來說,親密關系挫折對人們的影響主要從這三方面體現出來:

1. 親密關系的挫折,使人不再認可自己,甚至不再清楚自己是誰。

通常來說,人在遭受親密關系的挫折后,自我認知的變化分為兩種情況:第一種是自我認知模糊化。經歷過親密關系斷裂的人,其自我概念可能會變得模糊。Erica(2010)在研究中發現,人們分手后,在一些自我概念的評分項上(如“一般而言,我知道自己是誰”),分數會明顯低于分手前。

第二種是自我認知的負面化。親密關系的挫折會使人覺得自己不容易被愛、甚至覺得自己有某些缺陷。

一方面,曾遭受過伴侶打壓、虐待以及精神暴力的人,會對自己的產生懷疑。另一方面,對于一些遭遇過遇到過伴侶背叛(如出軌)的人而言,ta們很可能覺得是自己做錯了事,或是因為自己不夠有吸引力,才導致了這個結果。

2. 親密關系的挫折,改變了人們對親密關系的看法和應對方式。

Mathias等人在12年間(1994-2006),對526名男女的性格特征進行了測量。研究發現,離婚男女在外向性(包括社交能力、自我開放度等)方面的得分有所下降,他們在親密關系的“依賴度”和“信任感”方面,得分也明顯降低(Mathias, Patrick, & Regula, 2015)。

這是因為,經歷了感情挫折的人,可能更傾向于認為感情是一件不穩定的、不長久的事。曾經親密關系的挫折降低了ta們對感情的期待和信念,并驅使ta們轉變自己應對親密關系的方式,以達到自我保護的目的。

3. 世界觀轉變,性格和人格特質受到影響。

遭遇不健康的親密關系后,人們容易采取一種泛化的負面角度來看待世界。比如,如果一個人被渣男/渣女傷害,ta可能就會開始覺得人人都是玩弄感情的騙子,甚至泛化到“世界上沒有一個好人”的程度。

這是因為,重大挫折會沖擊人們原有的世界觀,促使人們啟用一種防御模式:通過扭轉自己的世界觀,將挫折合理化。比如,當人們開始認為“人性本惡”、“世界本就是殘酷的”的時候,ta作為宏大世界中的渺小個體,就不再是唯一的受害者。由此,ta便可在一定程度上緩解痛苦。

有的人還會因為親密關系的挫折改變自己的性格。Ta們開始從之前的伴侶身上學習操控、漠視、不負責等處理感情的方式,然后以同樣的手段作用在他人身上,作為發泄情緒、轉移痛苦的方式。但在這個過程中,Ta們也從充滿希望的樂觀者,變成了悲觀者。

哪些因素決定著一個人,是否會因感情挫折而改變人格?

但是,有的人在經歷了親密關系的挫折后,不僅不會因此改變人格,還能實現自我提升。

在遭受親密關系的挫折后,一個人的人格是否會發生轉變主要與這四個因素有關:

1. 親密關系挫折的類型和程度

相較于爭吵、劈腿等常見的情感問題,某些觸及了社會底線的挫折類型(如出軌、家暴),對個體造成的傷害更為嚴重。

其次,親密度更高的關系(影響要素包含時間長短、承諾程度、依戀類型等),一旦出現問題,對人造成的影響也更大(Darlene, 2020)。

2. 一個人本身的自尊水平

低自尊的人容易因為親密關系挫折,回想起更久遠的創傷經歷。低自尊會驅使ta們不斷用失敗的經歷去“驗證”自己不值得更好的人、也不能期待更好的關系,累積的情感挫折會不斷加深ta們的負面信念。

而那些被家人或過去戀人尊重的、自尊發展健康的人,在面對感情的挫折時,更傾向于把它僅看作“一段經歷”而已,不會過分執著于挫折本身,也不會因為挫折動搖自我(Neuman, 2013)。

3. 自我和人格的靈活程度

Lauren和Carol(2016)在研究中發現,大部分人都會因為對方拒絕自己,產生“我不夠好”的想法。但那些認為自己很難改變的人,往往會體會到更深的痛苦。

相反,認為人格是可變化的人,會更主動的尋求改變,同時,也擅于接納改變后的自己。如此,ta們就不會陷入“我永遠都是一個不被人喜歡的人”這種負面認知中。

4. 自我關懷程度

自我關懷是一種對自己“無條件積極關注”,指的是一個人能夠將同情心擴展到自我身上,以應對不足、失敗或普遍性的痛苦(Kristin, 2003)。

自我關懷程度較低的人,傾向于把感情的挫折都歸結于自己的不足。Ta們總覺得是自己做的不好才導致的分手。即便是ta們主動想要結束一段親密關系,也會不斷地內疚和自責。

懂得自我關懷的人,能夠更客觀的看待一段關系中兩個人分別應承擔的責任和過失,盡快整理好自己的情緒,去往新的人生階段。

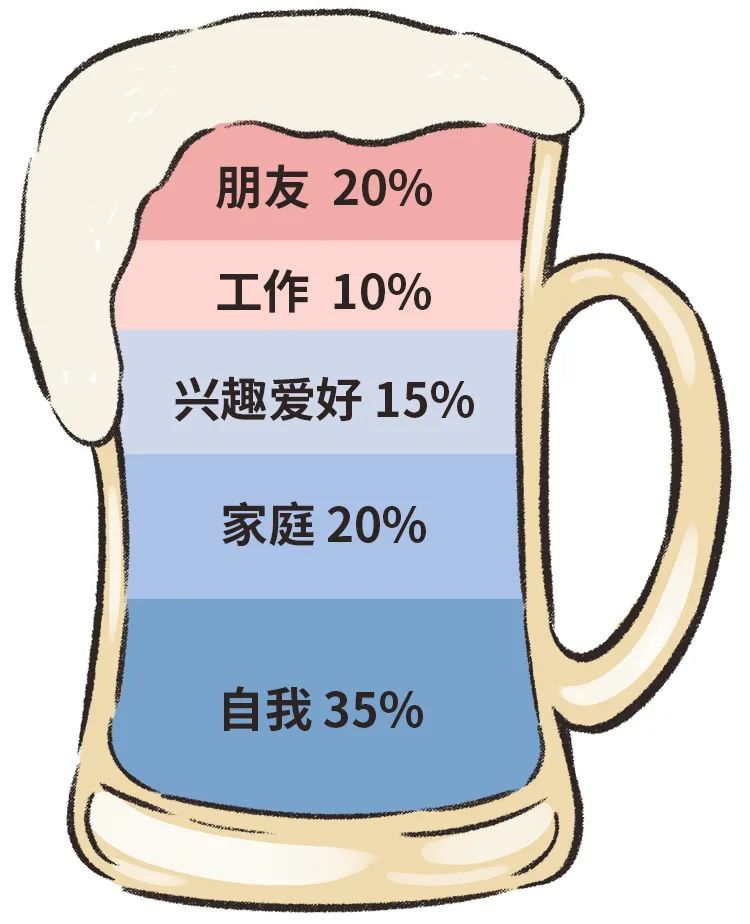

如何走出挫折:你需要應對親密關系挫折的“健康配方”

在生活中,一些來自外界的支持和自我的主動調節,其實都能起到一定的保護性作用。親密關系的挫折并沒有那么可怕,我們為大家整理出了下面這份走出挫折的“健康配方”:

另一方面,不斷更新的社交關系也很重要。它能讓你的生活變得充實,幫助你有效轉移痛苦。同時,你曾因“關系”產生的自我否定,也可以在“新關系”里,因為別人的肯定得到恢復。

當一個人在做自己真正熱愛的事情時,會投入全部的感情、想象、創造力,這里面包含了真實的“我”。所以在這個過程里,我們能更清楚的看到自我的形象,從而對抗那些因親密關系挫折導致的迷茫。

親密關系挫折的打擊,會讓一個人暫時陷入懷疑和不自信中。但是,如果ta的工作能夠帶給ta成就感,讓ta獲得社會認可,那么ta就能重新找到自己的價值,將因親密關系走低的自尊,逐漸拉回到原有的水平線上。

嘗試調整歸因模式,用“多可能性”取代“向內歸因”。比如,你可以把“Ta甩了我都是因為我不好”這種想法改為 “Ta甩了我可能是因為我不好,也可能不是”。練習積極的敘事也很重要。比如通過書寫練習,或是在與朋友聊天中,注意自己是如何講述和解釋自己的感情經歷的,然后有意識地轉變。

其實,親密關系始終只是所有社會身份和關系中的一種,不論是一段好的或是糟糕的關系,其實都不能完全決定你的生活、情緒走向和人生價值。

希望這份應對親密關系挫折的“健康配方”,能夠幫助你走出創傷、走向親密,或是走向孤獨的榮光。相信那時候的你,一定也擁有了更為成熟堅定的勇氣。

以上。

References:

Allemand, M., Hill, P. L., & Lehmann, R. (2015). Divorce and personality development across middle adulthood. Personal Relationships, 22(1), 122-137.

Costa, P. T., Herbst, J. H., McCrae, R. R., & Siegler, I. C. (2000). Personality atmidlife: Stabilility, intrinsic maturation and response to life events. Assessment, 7(4), 365-378.

Lancer, D. (2020). Recovery from Rejection and Breakups, Psych Central.

Neuman, F. (2013). The Effects of A Bad Previous Relationship, Psychology Today.

Howe, L. C., & Dweck, C. S. (2016). Changes in self-definition impede recovery from rejection. Personality and Social Psychology Bulletin, 42(1), 54-71.

Murray, S. L., Rose, P., Bellavia, G. M., Holmes, J. G., & Kusche, A. G. (2002). When rejection stings: How self-esteem constrains relationship enhancement processes. Journal of personality and social psychology, 83(3), 556.

Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223-250.

Slotter, E. B., Gardner, W. L., & Finkel, E. J. (2010). Who am I without you? The influence of romantic breakup on the self-concept. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(2), 147-160.

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司