- +1

紀念陳絳先生︱聆教在陳寶琛扇面下方的沙發上

一

記得第一次與陳絳老師見面,是1984年下半年的一個中午,在俗稱復旦大學100號的歷史系二樓,他所在的面西的中國近現代史教研室中。給我的第一印象,不是他學貫中西的學問,而是那一杯茶加幾片三角形面包,以及那臺黑色的烤面包機。

我是1981年9月入學復旦大學歷史系的。按照歷史系的規定,歷史系本科生前面兩年是基礎課,所有同學上的課都是統一的,到三四年級則為選修課階段,同學們可以依據自己的興趣,自由選擇各位老師開設的課。那時我感興趣世界史,選修的清一色是世界史老師的課。

陳老師作為美國富布賴特獎金的獲得者,1984年9月剛剛從美國訪學回來,給我們歷史系四年級的本科生開設《洋務運動史》的選修課。我沒有選修這門課,但是認識陳老師,雖然當時陳老師不認識我。

現在回想起來,陳老師輝煌的學術事業,大概應該始于1984年——五十六歲的他意氣風發從美國回上海那年。這與筆者此時此刻寫這篇文章時的歲數一模一樣。想到陳老師他們那代學人的命運,不由得一聲嘆息。

忘記因為什么事情,那個中午我到歷史系的中國近現代史教研室,遇到陳老師正在吃他的陳式午飯:一杯茶加幾片三角形的面包。那些三角形面包,是桌子上那臺烤面包機的作品。這種機器現在超市里多得是,但是要知道,那是在1984年的中國。可以說,即便我這種上海土生土長的大學生,也是第一次看到。估計是陳老師從美國帶回來的那個時代著名的“八大件”中的一小件。

我忍不住問陳老師:您怎么不去食堂,而在辦公室吃飯。陳老師慢悠悠地解釋道:食堂距離辦公室太遠,食堂中人太多,我就在辦公室吃點。與世無爭、恬靜溫和的性情,這就是我對陳老師的第一印象。

復旦大學歷史系1985屆畢業生及全體教師合影

二

1985年6月大學畢業后,我開始在上海的中國紡織大學社會科學部上班,做中國革命史課的助教。我在大學三年級時,曾經選修余子道老師的《中國現代軍事史》。因為非常有興趣余老師出的課程作業《中國大革命時期蘇聯的軍事援助》,在強烈好奇心的驅使下,我在上海各個角落滿世界找資料,包括徐家匯的上海社科院歷史研究所和上海社科院位于華東政法學院內的院圖書館。記得上海社科院歷史研究所的一位老師,看到我這么一個大學生愣頭愣腦地來問他們要資料,非常驚奇。我甚至還到歷史系姜義華老師的家里,借來臺灣國民黨黨史委員會副主任委員李云漢的《從容共到清黨》,一包沒有裝訂的復印件。那是姜老師剛剛從北京的中國社科院近代史研究所拿回來的。我最后完成了一篇兩萬多字的論文,暑假前作為課題作業,最后一個交給余老師。想到我是選課學生中最后一個交稿的,有點不好意思,而余老師一臉微笑,連聲說“沒關系沒關系”。

9月開學后的一天,我在去100號的路上,也就是在英文系的樓外,巧遇余老師。他邊走邊說,你這個文章修改一下,可以投稿《復旦學報》(社會科學版)試一試。余老師除了指點我之外,還親自動筆修改了一番。最后修改完成后,余老師看到我把他的名字放在我的名字之前,作為論文的第一作者,馬上提筆仔仔細細地把自己的名字涂掉。隨后他幫助我投稿學報。一年后的1985年第六期《復旦學報(哲社版)》刊發了我這篇題為《中國大革命時期蘇聯的軍事援助》的課程作業。意外發現自己有這個潛質后,我馬上找出由金重遠老師指導的大學四年級的本科畢業論文,自行投稿《復旦學報(哲社版)》。1987年第一期《復旦學報(哲社版)》刊發了我的這篇《羅伯斯庇爾與“非基督教化”》。

這兩篇論文的發表,點燃了一名二十一歲的年輕人立志做歷史研究的欲望。由此,我經常回去母校看書找資料,一副做學問的模樣。而一次在母校的校車上,我又偶遇了陳老師。

這趟校車,每天一早一晚,在上海的幾個地方載著住在附近的老師去五角場的復旦大學校區上班,下午四點半再原路返回。這次有幸在校車上再次遇見陳老師,自然很高興。他到常熟路五原路下車,后來才知道,他就住在五原路烏魯木齊路附近。

一段時間后,應該是上世紀八十年代末的一天,不記得有件什么具體的事情,我第一次來到五原路陳老師的家,與他近距離接觸。

三

記得那個時候,我在復旦大學歷史系的同班同學王圣良已于陳老師門下取得碩士學位,在上海辭書出版社上班。我們平時見面閑聊時,從他那里獲悉不少陳老師的生平事跡,特別是陳老師那顯赫的福州螺江的家世。另外,還有一些故事,諸如:陳老師在上世紀五十年代就是華東局統戰部的干部,“文革”期間下放黑龍江呼瑪縣“插隊落戶”七年,后來陳老師給他的侄孫介紹這段經歷時,說是“流放寧古塔”(看過電視連續劇《雍正王朝》的朋友,可能還依稀記得這個地名),1973年他所坐的吉普車因車禍落入路邊的深坑,差一點命歸“寧古塔”,最后奇跡般地獲救;陳老師曾經帶著上海圣約翰大學校友汝信(后曾任中國社科院副院長)送給他的蘇聯出版的《反杜林論》英文版,在黑土地黑燈瞎火的宿舍中,對照中文版,不忘初心地溫習英文,因為造反派還不至于反對他讀《反杜林論》,等等。

但是第一次登門拜訪陳老師五原路寓所的所見所聞,還是超出了我的想象。

陳老師的寓所,從外表一望而知,雖是上海新式里弄,但是已經屬于“老舊破”,用現在的時髦形容詞就是“資深美女”。里面的居民實在太多,破舊失修、骯臟不堪的走道,擺滿了橫七豎八的各類物件,仿佛是上世紀四十年代反映舊上海的電影《烏鴉與麻雀》的外景拍攝地。小心翼翼走上彎彎曲曲的樓梯,三樓盡頭有一扇一望而知是自己安裝的違建小門。吱吱呀呀打開這扇小門,一個陳老師幾十年埋頭做學問的世外桃源,就豁然出現在面前了。

兩間正屋,雖然不大卻很明亮,還有一個堆滿雜物的廚房兼走道廳,走道廳中間有一張餐桌。滿頭白發邁著碎步同時“卑躬屈膝”的陳師母任佩儀老師,在桌上擇菜做飯。后來我們師徒在書房指點江山時,時而聽到外面的任老師發出幾聲“人才啊”的贊嘆,不知道在說誰。

后來知道,任老師退休前是一位中學老師,上世紀五十年代初上海大夏大學教育系的畢業生,曾經是華東局統戰部秘書科的干部,陳老師的小同事。1953年他們結婚時,任老師的頂頭上司董慧科長(潘漢年的夫人)送給他們一把精致的小刀,華東局統戰部第一副部長周而復送給他們一套肖洛霍夫的《靜靜的頓河》四卷中譯本。我有時想,如果任老師能夠一直在統戰部靜靜地工作,估計現在不太可能在這張桌子上擇菜了。

1951年3月,華東局統戰部、上海市委統戰部全體工作人員和中央統戰部來滬調研人員在上海百老匯大廈(今上海大廈)合影:前排左一劉人壽、左二周而復、左五任佩儀(陳絳夫人)、 二排左一為陳絳,三排左四董慧(潘漢年夫人)、左五陳同生。

進入陳老師堆滿各類書籍的書房,在沙發落座后,回頭一看,墻壁上懸掛著古色古香的扇面,安裝在一個鏡框中。這是誰的大作?我問道。這是陳寶琛的扇面,陳老師告訴我。

中學時就讀過清朝末代皇帝溥儀的回憶錄《我的前半生》,知道陳寶琛是溥儀的老師,也知道陳老師是陳寶琛的侄孫。現在這樣零距離看到末代帝師的作品,內心相當震撼。隨后陳老師告訴我幾個帝師和他的學生的小故事,諸如帝師看到這位學生有喜歡抖腿的習慣,就告誡學生“樹搖葉落,人搖福薄”,教導他做人要穩重,舉止要端莊。 現在說不定可以做出如下解讀:因為這位學生福薄,導致出現這種人搖的表面現象,搖啊搖,最后把江山社稷給搖掉了。

坐在沙發上,右前方是一排頂天立地的書櫥,書櫥頂上堆滿了雜志書籍。我看到那些雜志有著紅色書脊,好像有點像美國亞洲研究學會主編的《亞洲研究雜志》(Journal of Asian Studies,簡稱JAS)。站起來細看,果然不錯。陳老師告訴我,這是他的一位在美國的同學寄來的過期雜志,給他看看。我說,我曾經和一位英國學者貝思飛(Phil Billingsley)合作撰寫英文論文,投稿英國的《中國季刊》(The China Quarterly)和美國的《近代中國》(Modern China),都成功了,但是投稿這個《亞洲研究雜志》,準備過把橫掃英美“核心”刊物的癮,可惜失敗了,《亞洲研究雜志》雜志的主編寫信安慰我們說:給我們的文章投稿的成功率為百分之十,在我們這里失敗的再投稿其他雜志,成功的多的是。“我們做學問是因為有興趣。”陳老師聽了我的故事,幽幽地說。這句話,絕對說到了我的心坎里。

這次見面請教后,我多次再去拜訪陳老師,同樣坐在這個沙發上聊天請教。過去就知道陳老師家世顯赫、學貫中西,但是具體很少了解。聽他說到自己的一些人生經歷,對我而言真是大開眼界。

現在回憶起來,和陳老師面對面或微信聊天,等于同時選修給研究生開設的中國近現代史方面的好幾門專業課,諸如中美關系史、福建近現代史、專業英文、臺灣近現代史以及中國近現代文化史與學術史等。陳老師隨口提及的,不是中國近現代史研究學術界的大家,就是政界的大人物。如果沒有一點歷史背景,可能根本聽不懂。比如他說他的姑表劉廣京教授(美國加州大學教授、臺北“中央研究院”院士)到上海訪問,在旅館中從不看電視,依舊埋頭做學問。一次他還告訴我,他經常和他的表姐、辜振甫(著名的“汪辜會談”的臺灣方面主角)的太太辜嚴倬云通電話聊天,后來大家年紀都大了,電話越來越少了;1980年,由陳老師擔任責任編輯的中國社科院經濟研究所的宓汝成老師所著《帝國主義與中國鐵路》在上海人民出版社出版,稿費是一套四卷本《毛澤東選集》。該書在日本得到高度評價,日本方面特別資助宓老師乘坐新干線游覽了一番。

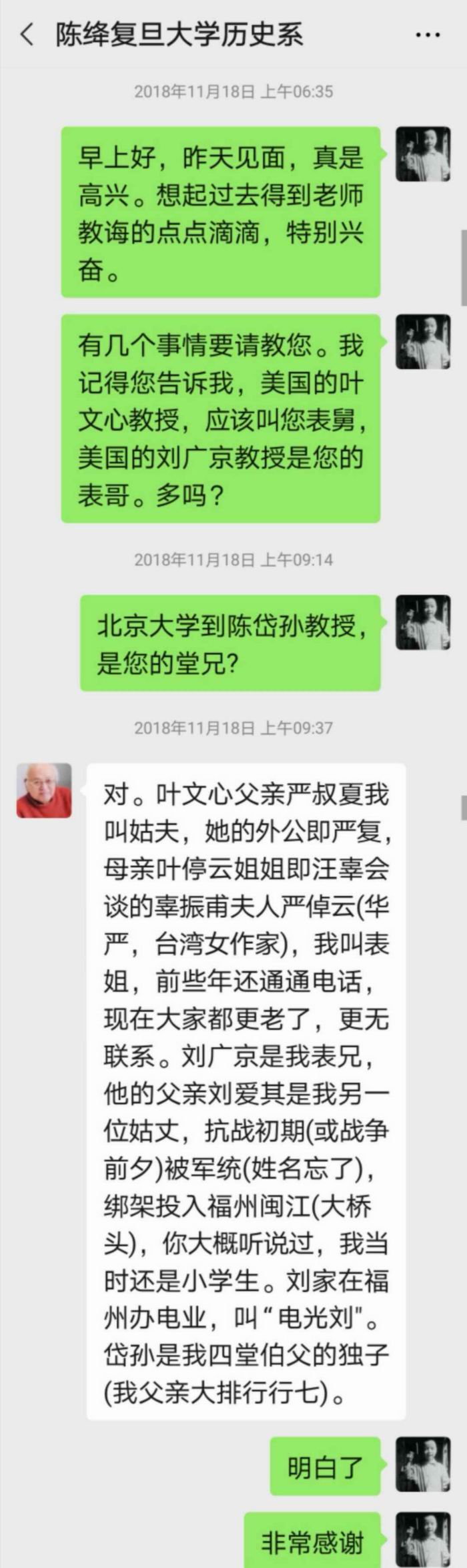

陳絳先生在微信中提及葉文心教授與劉廣京教授

還有一次聊天時,不知道說起什么,陳老師一口一個周部長,我問是哪個周部長?陳老師回答,就是解放初期他的老領導,華東局統戰部第一副部長周而復。我讀過周而復的《上海的早晨》,也看過相應的影視作品,因此大有興趣,馬上一路追問下去。陳老師告訴我,上世紀八十年代時任文化部副部長的周而復,因為被舉報參觀日本靖國神社等而遭處分,多年后才平反。這個故事我印象深刻,以后去東京游玩時,特別二次去靖國神社參觀,對這個地方的來龍去脈終于有了一些了解。后來周而復三卷《往事回憶錄》和他的兒媳王周生發表在上海《世紀》雜志的回憶錄相繼出版,我都找來細讀,對這件事情的來龍去脈,總算有了一定了解。至今感覺,研究中國當代史,真是非常不容易。

四

我有時外出,遇到一些人和事,回上海后都第一時間稟報陳老師。

1994年8月,我第一次去日本東京開會。會議結束后我特別坐新干線前往京都游玩,雖然那時從東京到京都的新干線單程票價高達兩萬三千日元左右。當時有一些日本在中國上映的電影,故事背景就是新干線,比如根據日本著名作家松本清張的小說改編而成的《砂器》。我清楚記得陳老師和我講的宓老師的故事,抓住機會去感受了一下,回來告訴陳老師,我在新干線上買咖啡,因為不會日語,同時不熟悉日元硬幣面值的大小,也懶得辨認,隨手掏出一把日元硬幣,任由新干線上的日本售貨員拿走相應的幾枚。陳老師聽了哈哈大笑。

1995年1月我去廣州中山大學,參加由中山大學和香港珠海書院聯合舉辦的“近代中國與亞洲學術研討會”。這是我第一次遇到臺灣學者。臺北“中央研究院”近代史研究所的陳存恭教授得知我來自上海,是陳老師的學生,馬上非常熱情地和我敘談,說陳老師曾經和他見面,送給他一方印章留念。會議結束時,他交給我一個信封,囑咐我回去帶給陳老師。臺北陳老師最后一句發自肺腑的話,我至今不敢忘懷:“我是多么希望大家都富起來啊!”回上海后,我與陳老師見面,轉達了臺北陳老師的問候。陳老師非常高興,向我介紹說,臺北陳老師非常友善,學問也好。據悉,臺北的這位陳老師2016年已經仙逝。不知道他1994年以后來過大陸沒有,如果看到這二十多年來大陸的變化,應該會感到欣慰吧。

又一次,我去南昌大學歷史系玩,歷史系前主任袁禮華是復旦大學77級的畢業生,陳老師曾經是他的班主任。禮華學兄請我在他家吃飯,說起一次陳老師要他幫忙找一份資料,事情完成后,陳老師特別從上海寄去一盒月餅表示謝意。“哎,我們這位陳老師,也是太客氣了。我們學生給老師做點小事情,竟然還要還禮。”已經年過六旬的禮華兄搖著頭說道。我回上海后告訴陳老師,他微微一笑。

我去福州出差,游覽了著名的三坊七巷,回來告訴陳老師。他說,嚴復和他家都在郎官巷,嚴復故居中的三個大水缸原是他家的,他小時在缸里養金魚,多年前捐贈嚴復故居。那次我帶回一包福州特產橄欖,送給陳老師。陳老師驚喜地問道:你怎么知道陳傳(陳老師的次子)特別喜歡這個橄欖?其實我怎么會知道呢,不過是陳老師的舐犢之情不經意間流露而已。

前幾年去北京大學開會,特別去看了燕南園的陳岱孫故居,拍了故居外貌和陳岱孫的紀念座像的照片,電郵發給陳老師。陳老師又向我說了一些他這位堂兄的往事。我拍的這張陳岱孫故居的照片,后來被陳老師收入他的口述回憶錄,展示在介紹陳岱孫生平的相應頁面上。有機會為老師做一點點小事,非常開心。

五

2007年10月,我去美國懷俄明大學歷史系交流訪學半年。我深知這個機會難得,于是抓緊時機,漫游新大陸的西海岸和東海岸,特別去了哈佛大學的哈佛燕京學社圖書館,因為那里也有一個陳老師在他家的沙發上提及的故事。

“文明新舊能相益,心理東西本自同。”哈佛燕京學社圖書館紅磚小樓一層右側盡頭會議室(Common Room)內,高懸著陳寶琛在八十四歲高齡寫就的這副對聯。因為這副對聯,在太平洋彼岸的2004年的上海,掀起過一次不大不小的風波。那年陳老師參加上海高考命題,他在哈佛大學訪學時看到這副對聯,深有感觸,于是設計了一道歷史小論文的高考題目。但是這年上海高考的這份歷史試卷涉及泄題,社會上議論紛紛。

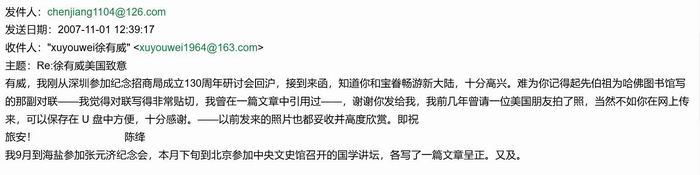

陳絳先生的電郵回復

我一到哈佛燕京社圖書館,馬上在歷史系77級校友馬小鶴兄(哈佛燕京社圖書館中文部主任,陳老師在復旦大學歷史系曾經擔任他的班主任)的指引下,直奔這個會議室。一睹這幅墨寶的真容后,我拍照電郵陳老師,他非常高興。可惜照片有點模糊。筆者在寫這篇文章時,曾經電郵小鶴學兄,麻煩他再去這個會議室補拍一張。熱情的小鶴兄第一時間電郵回復說:美國疫情嚴重,哈佛大學從今年3月封校以來,尚未開放,我們都不可能到哈佛校園里去。小鶴兄還告訴我:“我以前乘車上班,往往到得比較早,就對著這副對聯做做操,看得熟得不能再熟,但是從來沒有想過要拍一下照,也就是陪訪問者參觀時會向他們介紹這是中國最后一位帝師的墨寶,他們多半會拍照。”本來計劃把他補拍的照片放入此文,讓讀者一睹真跡。現在看來,只能留下遺憾了。

六

2016年1月,由上海文史研究館主編的“上海市文史研究館口述歷史叢書”中的《陳絳口述歷史》出版。我拜讀之余,發現陳老師向我講的這些往事,都寫入了這本書中,而且遠比他告訴我的詳實細致,有時到了令人吃驚的地步,比如1986年秋天周而復在北京松鶴樓請他吃飯的菜單。諸如此類的細節,不勝枚舉。非常敬佩年近九旬的陳老師,有這等超人的記憶力。

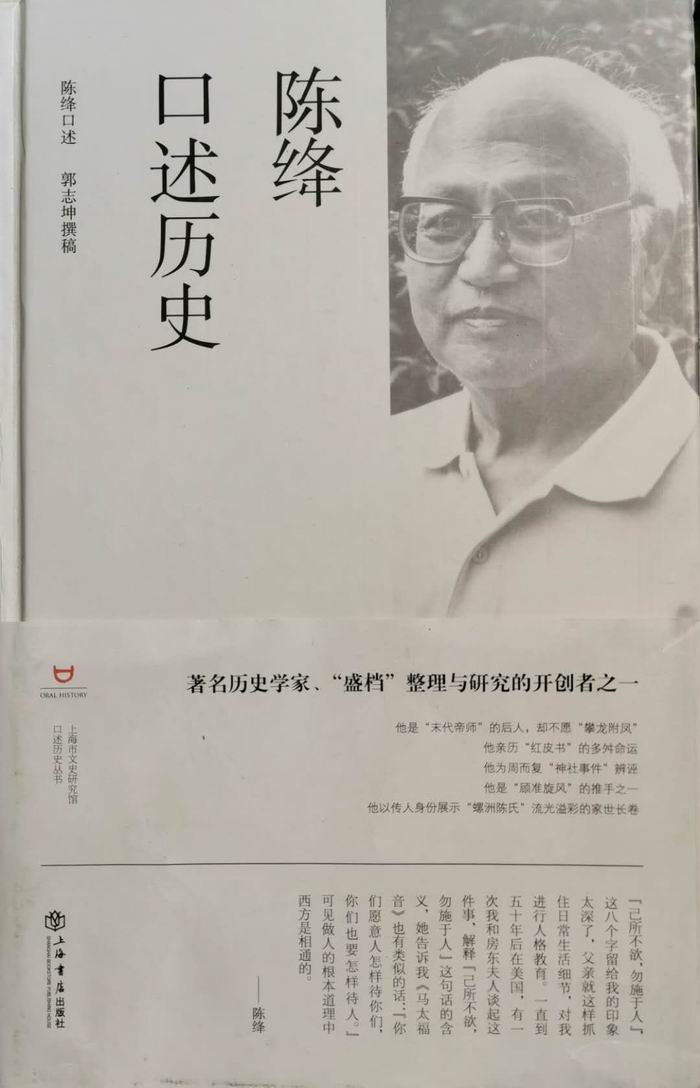

《陳絳口述歷史》

《陳絳口述歷史》雖只有兩百五十頁二十一萬字,但是其中很多記載,從我研究中國當代史的角度看,具有非常高的史料價值,特別是在中美關系史和近代學術史方面。陳老師著作等身,他的著作在學術史上自有其價值。而我認為,他的這本《陳絳口述歷史》同樣具有極高的學術價值。通過這本書,研究二十世紀中國當代史的朋友掩卷而思,足以找到很多發人深省的線索。八十八歲高齡的陳老師能夠在生前看到自己的口述史出版,和絕大多數的同齡人比,真是何等的福氣。我從心底里替陳老師高興。

五年前,時在《東方早報·上海書評》工作的鄭詩亮先生采訪陳老師的文章《陳絳談螺洲陳家》(收入《百年斯文》,中華書局2015年版),也幫助我們完整地了解陳老師的家世。“創業歷艱辛,安享當思能負荷;處盈防滿溢,吃虧還算占便宜。”這是陳寶琛的父親給兒子的對聯,已成陳家的家訓而世代相傳。縱觀陳老師的一生,完全是按照這條家訓做事做人。

《百年斯文》,中華書局2015年版

復旦大學歷史系金重遠老師去世后,我曾寫過一篇回憶文章《永遠的金老師》,發表在《東方早報》上。陳老師看到后,一反常態,不是寫電郵,而是特地打電話給我,表揚勉勵了一番。陳老師的嫡傳碩士研究生王圣良知道后哈哈大笑:胖子(大學同學對我的昵稱),這是陳老師暗示儂,要儂以后也給伊寫一篇啊。

本文作者與陳絳先生合影,前排右邊的尤衛群和后排右邊的王圣良都為陳先生的碩士研究生

希望現在已經在另外一個世界的陳老師,看到這篇小文,如果還算滿意的話,一定托夢給我。另外,我還有點好奇,不知道陳寶琛那幅扇面,還掛在沙發上的老地方嗎?托夢時,拜托陳老師您一并告訴我。

(本文載傅德華、戴鞍鋼主編《有容乃大 無欲則剛——陳絳先生紀念文集》,復旦大學出版社即將出版)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司