- +1

真正的審美是與美保持距離,而不是必須占有

這些都說明,真正的審美,就必須與美保持距離,要入乎其內,然后超乎其外。而“侘寂”恰恰就是對這種審美狀態的一種規范,其根本特點就是面對審美對象,可以傾心之,但不可以占有之,要做到不偏執、不癡迷、不膠著。

禪茶之味,風雅之寂

文 | 王向遠

來源 | 《日本侘寂》

01

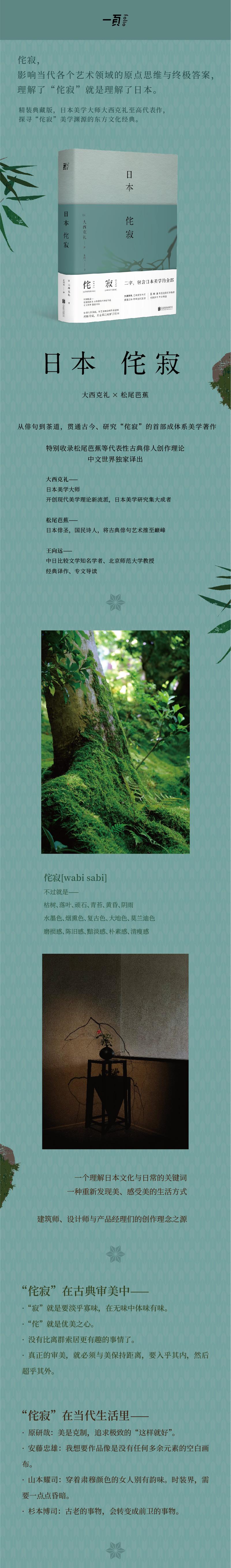

日本文化中,你常常能看到這些意象——

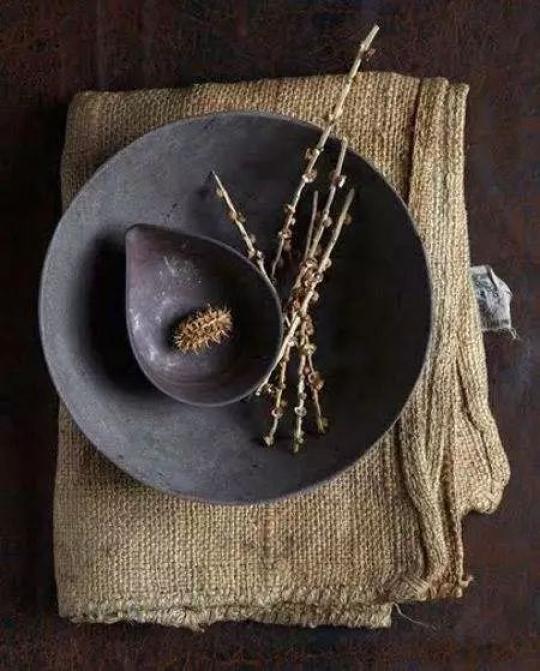

枯樹、落葉、頑石、青苔、黃昏、陰雨。

水墨色、煙熏色、復古色、大地色、莫蘭迪色。

磨損感、陳舊感、暗淡感、樸素感、清瘦感。

這些字眼,紛紛指向日本美學中的一個關鍵概念:“侘寂”。

以比喻來說,“物哀”是鮮花,它絢爛華美,開放于平安王朝文化的燦爛春天;“幽玄”是果,它成熟于日本武士貴族與僧侶文化的鼎盛時代的夏末秋初;“侘寂”是飄落中的葉子,它是日本古典文化由盛及衰、新的平民文化興起的象征,是秋末初冬的景象,也是古典文化終結、近代文化萌動的預告。

從美學形態上說,“物哀論”屬于創作主體論、藝術情感論,“幽玄論”是藝術本體論和藝術內容論,“侘寂”則是審美境界論、審美心胸論或審美態度論,就這三大概念所指涉的具體文學樣式而言,“物哀”對應于物語與和歌,“幽玄”對應于和歌、連歌和能樂,而“侘寂”則對應于日本短詩“俳句”與茶道。

“侘寂”之“寂”是一個古老的日文詞,日文寫作“さび”,后來漢字傳入后,日本人以漢字“寂”來標記“さび”。對于漢字“寂”,我國讀者第一眼看上去,就會立刻理解為“寂靜”“安靜”“閑寂”“空寂”,佛教詞匯中的“圓寂”(死亡)也簡稱“寂”。但是“寂”作為日語詞,其含義相當復雜,而且作為日本古典美學與文論的概念,它又與日本傳統文學中的某種特殊文體——俳句相聯系,顯得更為復雜含混,更為眾說紛紜。

日本美學家大西克禮,是最早從哲學和美學角度對“寂”加以系統闡發和研究的學者,其作《風雅之“寂”》奠定了“侘寂”研究的基本思路與方法,主要研究了俳句美學的“寂”,茶道美學的“侘”(わび),因“寂”與“侘”兩個范疇在含義上幾乎相同,只是一個屬于俳句美學,一個屬于茶道美學,因此兩個詞不妨合璧,稱為“侘寂”。

03

“侘寂”的第一個意義層面是聽覺上的“寂靜”“安靜”,也就是“寂聲”。這是漢字“寂”的本義,也是我們中國讀者最容易理解的。松尾芭蕉的著名俳句“寂靜啊,蟬聲滲入巖石中”,表現的主要就是這個意義上的“寂”。正如這首俳句所表現的,“寂聲”的最大特點是通過盈耳之“聲”來表現“寂靜”的感受,追求那種“有聲比無聲更靜寂”“此時有聲勝無聲”的聽覺上的審美效果。“寂靜”層面上的“寂”較為淺顯,不必贅言。

“寂色”是日本茶道、日本俳句所追求的總體色調,茶道建筑——茶室的總體色調就是“寂色”,屋頂用黃灰色的茅草修葺,墻壁用泥巴涂抹,房梁用原木支撐,里里外外總體上呈現發黑的暗黃色,也就是典型的“寂色”。“寂色”的反面例子是中國宮廷式建筑的大紅大紫、輝煌繁復、雕梁畫棟。中世時代以后,日本男式日常和服也趨向于單調古雅的灰黑色,也就是一種“寂色”;與此相對照的是,女性和服的明麗、燦爛和光鮮。

例如,20世紀50年代后,從北美、歐洲到東方的日本,全世界都逐漸興起了一股返璞歸真的審美運動,表現在服裝上,則是以卡其色、大地色、灰藍牛仔色為代表的“寂色”持久流行,更有服裝設計師故意將新衣服加以磨損,使其出現破綻,反而可以顯出一種獨特的“時尚”感。

例如,客觀環境喧鬧不靜,但是主觀感受可以在鬧中取靜。從人的主觀心境出發,就可以進一步生發出“閑寂”“清靜”“孤高”“淡泊”“簡單”“樸素”等形容人精神狀態的詞。而一旦“侘寂”由一種表示客觀環境的物理學詞匯上升到心理學詞匯,就很接近于一種美學詞匯,很容易成為一個審美概念了。

日本俳句所追求的“寂心”,或者說是“侘寂”的精神狀態、生活趣味與審美趣味,主要是一種寂然獨立、淡泊寧靜、自由灑脫的人生狀態。所謂“寂然獨立”,是說只有擁有“寂”的狀態,人才能獨立;只有獨立,人才能自在,只有自在,才能獲得審美的自由。這一點在“俳圣”松尾芭蕉的生活與創作中充分體現了出來。

過這種“侘寂”的生活,并非是要做一個苦行僧,而是為了更好地感知美與快樂。對此,芭蕉弟子各務支考在《續五論》一書中說:“心中一定要明白,居于享樂,則難以體會‘寂’;居于‘寂’,則容易感知享樂。”

這實在是一種很高的體悟。一個沉溺于聲色犬馬、紙醉金迷之樂的人,其結果往往會走向快樂的反面,因為對快樂的感知遲鈍了,對更為精神性的“美”的感知則更為麻木化。所以,“寂”就是要淡乎寡味,在無味中體味有味。這樣,“侘寂”本身就成為一種超然的審美境界,能夠超越它原本具有的寂寞無聊的消極性心態,而把“寂寥”化為一種審美境界,擺脫世事紛擾,擺脫物質、人情與名利等社會性的束縛,擺脫不樂、痛苦的感受,進而獲得對非審美的一切事物的“鈍感性”乃至“不感性”,自得其樂、享受孤獨,實現心靈上的自由與灑脫。

“侘寂”作為審美狀態,是“閑寂”,而不是“死寂”;是“寂然獨立”,不是“寂然不動”,是一種優哉游哉、不偏執、不癡迷、不膠著的態度。就審美而言,對任何事物的偏執、入魔、癡迷,都只是宗教性狀態,而不是審美狀態。

芭蕉自己的創作體驗也能很好地說明這一點。他曾在《奧之小道》中提到,他初次參觀日本著名風景勝地松島的時候,完全被那里的美景所震懾住了,一時進入了一種癡迷狀態,竟連一首俳句都寫不出來。

這就說明,“美”實際上是一種非常可怕的東西,被“美”俘虜之人,要么會成為美的犧牲者,要么成為美的毀滅者,卻難以成為美的守護者、創造者。譬如王爾德筆下的莎樂美,為了得到愛,把自己心愛男人的頭顱切下來;三島由紀夫《金閣寺》中的溝口,為了獨占美,而縱火將金閣燒掉了,他們都成為美的毀滅者。至于為美而死、被美所毀滅的人就更多了。

這些都說明,真正的審美,就必須與美保持距離,要入乎其內,然后超乎其外。而“侘寂”恰恰就是對這種審美狀態的一種規范,其根本特點就是面對審美對象,可以傾心之,但不可以占有之,要做到不偏執、不癡迷、不膠著。一句話,“寂”就是保持審美主體的“寂然獨立”,對此,芭蕉的高足向井去來在《三冊子》中寫道:不能被事物的新奇之美所俘虜,“若一味執著于追新求奇,就不能認識該事物的‘本情’,從而喪失本心。喪失本心,是心執著于物的緣故。這也叫作‘失本意’”。

古典著名歌人慈圓有一首和歌這樣寫道:“柴戶有香花,眼睛不由盯住它,此心太可怕。”在他看來,沉迷、膠著于美,是可怕的事情。用夏目漱石的話來說,你需要有一種“余裕”的精神狀態,有一種“無所觸及”的態度,就是要使主體在對象之上保持自由游走、自由飄游的狀態。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司