- +1

專訪丨趙一鳴:哪有什么一鳴驚人,只有堅持方得始終

原創 唐曄 曄問仁醫

人 物 介 紹

完成各類肝膽外科手術2000余臺,其中腹腔鏡手術1000余臺。擅長肝膽腫瘤的微創治療(腹腔鏡手術),包括腹腔鏡左右半肝切除術、腹腔鏡右后葉切除術、腹腔鏡肝中葉切除術、腹腔鏡肝尾狀葉切除術、腹腔鏡ALPPS手術、腹腔鏡肝腫瘤射頻消融術等。完成70余例腹腔鏡ALPPS手術治療初始不可切除的腸癌肝轉移,2年生存率達90以上,國際上處于領先地位,為傳統意義不可手術的腸癌肝轉移病人提供治愈機會,大幅提高晚期腸癌肝轉移病人生存率。

“做腫瘤外科醫生,不再只靠手術功夫就能仗劍走天涯,借助各類現代技術手段,通過系統的綜合治療讓病人的壽命延長,生活質量盡量提高,才能把疾病真正處理好。”

趙一鳴,復旦大學附屬腫瘤醫院肝臟外科副主任醫師,擅長肝腫瘤的微創治療(腹腔鏡手術),完成各類肝膽外科手術2000余臺,其中腹腔鏡手術1000余臺。

做了上千臺手術,他說,內心更柔軟了。因為見過太多絕望的眼睛,他更想為他們找到光明。“醫生不光治病,更要救人。”

他不僅關心療效,也善溝通。“病人求醫,排解身體的痛苦是一方面,也為飽受病痛折磨的心靈,求得一聲回響。所以,我不會做一堵冰冷的墻,我愿意化為一塊吸收痛苦的海綿,患者性命所托,我必以心換心。”

他并不滿足于做好“分內事“,已在為上萬病人未來疾病的管理做籌劃。“希望能夠做到全程管理,最終聯合各地基層醫院建立區域性網絡,分層解決區域性病人的各式問題,讓患者的治療過程更便利。”

他在這個行業已不算新人,但內心依然澎湃。他的理想看上去很美,看上去也很遠,但它們已經都在路上。正如馬斯克所說,只要一件事足夠重要,你就去做它,即使勝算不大。“這也許會成為一場接力,即使到達終點的人不是我,我也要先邁出這一步”,他說。

和他的名字“一鳴”不同,他并不相信一蹴而就、一鳴驚人,“所謂一鳴驚人,是在你的努力沒被看見,或是故意韜光養晦。我相信成功只有不懈努力這一種,這不是一個投機的世界,一定是先有付出才能完成。”

100多年前人類還寄情書信,只能“見字如面”,而今即使遠隔重洋,也能頃刻間視頻會面。我不知未來會如何,不知5年后海平面的高度,不知10年后人類是否會踏上火星,但若現在有更多他這樣的拓土者,未來終究可期。

學醫之路

說到從醫,趙一鳴想,應該是源于一張照片,其中一定織進了緣分的絲線,若不然,怎會對從醫如此牽念。

趙一鳴的母親是曾經的”老三屆“,那個年代對醫生有著諸多美好的幻想,即使未能從醫,也留下了一張穿戴白大褂與聽診器的紀念照片,讓曾經的趙一鳴誤以為,媽媽是一位醫生。

高考那年,他隨了母親的意愿進入江蘇徐州醫學院。5年的學習,讓他對醫學有所了解與向往,也因流行的那一句“是男人就學外科“,在心底埋下進入外科的種子。畢業時,家里本想讓他在當地醫院安穩工作,但不安于現狀的趙一鳴,不顧家人反對,孤注一擲讀研,在畢業后閉關復習了一年,終于如愿進入復旦大學附屬中山醫院的肝臟外科學習。

在中山醫院碩士研究生期間,趙一鳴遇見了自己的一位“貴人”:王魯主任。來自東北的王主任性格直爽,手術風格大膽明快,過程中卻心細如發,控場能力強,十足的“心有猛虎,細嗅薔薇”。趙一鳴擅長的是肝膽腫瘤的外科手術,不論是開放還是腔鏡的技巧,都師承王主任,而王主任對他而言,亦師亦友,在做學問和做人上,都給予莫大的啟迪。

“2009年,他去美國做訪問學者,經常會打越洋電話給我,和我談見聞,探討純粹的醫學。還推薦我讀列夫托爾斯泰的《安娜·卡列尼娜》,告訴我,要有更多時間思考。”

碩士生畢業,趙一鳴攻讀博士,“拜師”中山醫院樊嘉院長,樊院長在手術臺上游刃有余,談笑間檣櫓灰飛煙滅——面對一個二三十公分的腫瘤手術,他總是從容不迫,一臺復雜的手術,最終出血量可能只有10毫升左右。在趙一鳴看來,“自帶光環”的樊院長更像是一位令人敬畏的引領者,耳濡目染,以身施教,讓他感受到醫學天地之廣。

跟隨兩位”大佬“學習,打開了趙一鳴的眼界,更給了他奮斗的決心和信心,努力集大家之長,敢于挑戰高難度的手術,在從醫之路上勇攀高峰。

2015年,趙一鳴隨恩師王魯教授來到復旦大學附屬腫瘤醫院,也開始了他作為外科醫生成長的進階。

第一臺獨立主刀的肝癌手術,可以說是個巧合,趙一鳴永遠都不會忘記。主刀醫生因事無法及時趕到,另一邊手術刻不容緩,于是,趙一鳴腦內過了一遍看了無數遍的流程,一咬牙,“我上!”患者需要做右半肝切除,第一次做這樣重大的手術,拿起手術刀的一刻,趙一鳴拋開了所有的顧慮,幾個深呼吸后找回自信,最終在一個半小時拿下“敵人”。

手術完成后,趙一鳴興奮,卻也有些忐忑,王魯主任什么也沒說,直到晚上聚餐時舉杯,說,“大家慶祝一下,趙一鳴今天獨立完成了一臺右半肝切除!”

這臺手術,趙一鳴證明了自己的實力,此后有了第二臺、第三臺、第一百臺……他主刀肝部腫瘤手術已不勝枚舉,不僅是開放手術,在肝腫瘤的微創治療(腹腔鏡手術)上也嶄露頭角。

腹腔鏡肝臟手術在中國起步較晚,復旦大學附屬腫瘤醫院肝臟外科作為比較早開展的團隊,,至今已完成過2000例的微創腹腔鏡肝臟手術,居于國內領先水平。

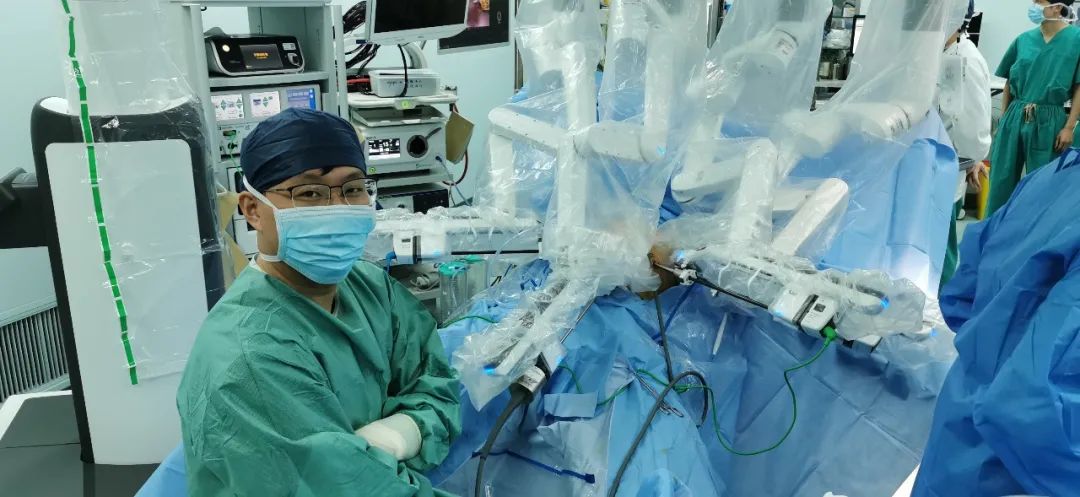

趙一鳴表示,肝臟腫瘤的腹腔鏡手術,對病人的益處非常明顯:短期療效較好,在有選擇的情況下,手術時間短、出血少,創傷小,恢復快;而對于腫瘤病人的長期生存,與開放手術效果相仿。但這樣精密的手術,對醫生來說卻是“不友好”的:因為腔鏡下的止血非常困難,而每一刀下去都可能會出現難以控制的出血,所以整個手術過程中都需要醫生精神高度集中。

“肝臟的血管全部隱藏在內部,完全靠醫生的經驗預先判斷,如何操作才能盡量避免出血。因此,一臺右半肝切除的腹腔鏡手術,醫生每一秒都處于亢奮狀態,一場下來身心俱疲。”

腫瘤醫院的平臺強大也代表著壓力,5年的手術中,成功的激動和困難的焦慮,反復沖刷著趙一鳴,把他磨礪得更為強大,讓他體會到了空前的責任感。太多被其他醫院“判死刑”的患者來到科室,顫抖的手拿著檢查報告找到他,為的就是找到最后一根稻草,最后一線希望。他說,能收盡收,給生命一個機會,如果我們不做,就真的沒人做了。

能堅持如此高強度工作的人,內心都極為強大。對于患者來說,趙一鳴就是一枚定海神針。每每手術成功,見到復查的患者時,他的心總能再度為當初學醫的目標而澎湃,眼前鮮活的生命得已延續,不再痛苦地呻吟,這一刻讓再多夜不能寐的夜晚和再多風塵仆仆的白日,都變得分外值得。

3理想,都在路上了

有人可能會奇怪:為什么趙一鳴經手的大部分病人,即使術后出現并發癥,仍然和和氣氣?

其中的秘密,就來源于王魯教授的教導:不光要有刀上功夫,也要下”嘴皮功夫“。溝通是人類的橋梁,而腫瘤患者又更為敏感,多與病人溝通,不僅能更了解病情,還能讓病人感受到在抗癌的過程中,不是一個人在戰斗。醫患誠心相待,自然調和了矛盾。

換位思考,將心比心,讓趙一鳴得到了病人的理解,也讓他找到了今后發展的方向。

趙一鳴觀察到,現在患者從掛號到完成手術出院間的迷茫和種種難處,這讓他決定出手相助,定下了實現肝膽腫瘤患者的全程管理的目標。

他說,”如果把做醫生比做開一間公司,病人就是客戶,吸引客戶很重要的一點就是用戶體驗,國內的患者缺乏的正是這種用戶體驗,但這是可以改變的。我已經開始著手聯合志同道合的人和資源幫我實現病人的全程管理。”

在趙一鳴看來,一位醫生面對成千上萬個病人精力有限,但若能夠獲得其他基層醫院的支持,組建專門團隊乃至最終建立區域性網絡,囊括上級醫生、下級醫生和病人三個方面,來切實解決區域性病人的問題,就能讓病人獲得更高效治療、更好的體驗。“如果有朝一日能實現,可能比現在開好一個刀,治好一個病人更重要。”

此外,國內肝癌的早期篩查和宣教,同樣牽動著趙一鳴的心。

長期的一線工作,讓他更能理解——國內早期肝癌發現率低,對患者而言失去了很多治療的機會。他表示,我國是肝癌大國,每年新發病例和死亡病例都占到全球的50%以上,據統計,我國大多數肝癌患者發現時即為晚期。“為何日本、韓國的肝癌人群治療的5年生存率是遠高于中國?其中的差別就在于早篩這個步驟:早發現,早治療,就更可能好轉。”

同時,國內患者對于癌癥的認識不足,也阻礙了肝癌的治療。趙一鳴說,”部分農村患者即使早期篩查出來疾病,政府也給予一筆資金支持治療,但因病人觀念差異,覺得反正治不好,今后也負擔不起,因而拒絕治療,這讓我覺得非常可惜。“

同時,又有一些病人被社會上打著“腫瘤專家”幌子的不法機構騙錢,不愿去正規醫院接受根治性手術。這讓趙一鳴看在眼里,急在心里:如果能夠加強宣教,就能減少這些被浪費的機會,挽救更多被耽誤的生命。

有理想的人,生活總是火熱的,雖然如今離目標仿佛很遠,但趙一鳴一直將這不變的理想刻在心底,并一點一滴地努力踐行。他相信,只要心底的火不熄滅,總有一天能將前路都照亮。

唐曄:趙主任,您是何時接觸腹腔鏡肝臟手術的呢?

趙一鳴:2005年,王魯教授是國內最早開展腹腔鏡肝臟手術的一批人,因為腹腔肝臟手術比較難,起步晚,那時候我們艱難地開展,硬著頭皮咬牙堅持下來了。現在腫瘤醫院這個平臺,有大量病人,尤其是全國各地的復雜病例。

我一直覺得我是幸運的,許多幸運都在我身上集中了:老師給我機會,又奠定了很好的腔鏡基礎,現在又遇到了這么好的平臺,這么多復雜的病例,所有這些都是水到渠成的。

唐曄:10年來,您對腔鏡手術有什么更多的理解?

趙一鳴:肝臟的腔鏡手術比較晚,2008年第一屆全球的腹腔鏡肝臟手術專家共識是在美國舉行,至今就10年出頭。腔鏡底下不像開放器械手術,可以從容止血,在腔鏡下止血是非常困難的。那么,這對肝臟的腔鏡手術提出另一個非常高的要求:在器官出血之前就要做好預判。

比如,腸癌肝轉移手術,在我們中心算是很多了,我們每年完成500臺腸癌肝轉移的切除手術,在全世界都占一席之地。那么難在哪呢?難并不是在手術中,而是在決策里。因為腸癌肝轉移時,大家都認為是四期腫瘤了,就不視作一個積極治療的對象,但事實并非如此。依據我們的經驗,如果腸癌肝轉移的患者,能得到手術切除的機會,會大大延長病人壽命。手術當然也有挑戰:因為腸癌肝轉移的病人,很多在術前會接受包括化療、靶向藥物等治療,對肝臟損傷嚴重,所以,這種肝臟比正常肝臟容易出血,對醫生是很大的挑戰。

唐曄:這5年的成長里,有沒有一臺特別難做的手術讓您幾乎下不來臺?

趙一鳴:有的,而且不止一臺。但這個不是壞事,說明你在成長,而且病人足夠多了,才會去挑戰高難度的手術。

曾經有一臺手術,患者是一位腸癌肝轉移的65歲女病人,腸癌術后發生多發的肝轉移,在化療后腫瘤有退縮,準備做一個右半肝切除,但患者的手術窗口期很短——必須在窗口期開刀,否則腫瘤會進展。收治的時候,我是猶豫的,但是病人很迫切。

開進去那一刻,我還是很猶豫的,因為在刀劃下時,我看到血彌漫開來,我很慌,但我咬著牙壓住它,然后在最快的時間內把手術拿下。那天,輸了800毫升的紅細胞,400毫升的血漿。關腹后下了手術臺,我一晚上都沒睡著,一直在擔心這個病人。好在,病人順利康復出院。這樣的手術,考驗的是醫生對疾病、對治療方式的選擇。其實,我后來也在想,如果再來類似病人,我會怎么做?我想,還會開刀。因為我知道,她只有接受手術才能有生機,所以我還會冒著風險去開刀。

唐曄:您覺得,怎么才是一臺好的手術?

趙一鳴:手術的好壞,當然要看手術技巧,手術美觀,這是一方面,但這還不是最重要的,重要的是在術前的判斷:假設我有能力做這一臺手術,但這個病人需不需要動這一刀?這是最難的。我們見過很多情況,有些手術根本沒有必要做,也有些手術盡管有必要,但手術造成的創傷會推遲術后的治療,最終導致適得其反。說白了,術前的判斷、抉擇,時機的把握是更重要的。

面對腫瘤病人,不光要考慮到手術是否能完成,術后能不能順利康復,還要考慮到生存時間有多長,生活質量如何?這也是更需要考慮的。所以在腫瘤外科,手術在系統的治療中可能是占1/3左右,還有剩下2/3的工作要做。

唐曄:您解釋一下。

趙一鳴:我們肝膽外科,會面對很多肝癌的病人和膽道腫瘤病人。中國的肝癌患者占全世界的55%。這群病人中,比如10個病人中,只有1~2個可以接受根治性的手術,8~9個病人是因為腫瘤分期比較晚或者是肝硬化等各種原因無法手術。這些病人之前沒有很好的辦法,2018年底以來,有很多新的針對肝膽腫瘤的新的藥物,包括靶向、免疫治療,在這方面有很多進展,我們科室也在開展這方面的工作,我們發現,這幾種藥物的不同的組合在進行合適的搭配之后,患者的腫瘤程度會有明顯的退縮,患者的生存會有明顯延長。這是具有劃時代意義的事。

反過來,對外科也有明顯的影響。比如,患者的腫瘤很大,在一個臨界可切除的狀態,如果借助現在的藥物的手段,把腫瘤退縮掉,患者就能接受根治性切除手術;還有,開完刀以后一部分病人容易復發,我們通過系統的藥物來降低概率,能使這部分病人生存有明顯延長。

現在的腫瘤外科,不單單是手術,還要涉及綜合治療。我覺得,不光是我們腫瘤醫院的外科,所有的外科醫生都要有腫瘤學眼光。

唐曄:您的意思是,一個腫瘤外科醫生,應該具備更多腫瘤內科醫生的能力嗎?

趙一鳴:是的。我之前總是關注這個刀能不能開,開的刀有多難。到腫瘤醫院以后,發現大不一樣,腫瘤醫院是講究MDT(多學科合作診療),我們肝臟外科剛成立時沒有經驗,就去學習大腸外科的多學科:他們的外科醫生非常精通臨床實驗和藥物治療。我們對此很驚異,后來發現這是必須的,所以,我們現在的MDT也講究循證醫學證據,開展各種臨床試驗,如今科室承擔很多全國甚至全球多中心的研究。其實,現在腫瘤領域,外科、內科界限已經很模糊了。對我來講,是對醫學的的一個新的認知,對體力也是挑戰,但我們有責任做好,否則,會被這個領域淘汰。

唐曄:說一個令人開心的病例吧。

趙一鳴:我剛開始看專家門診的時候,有一位云南的病人,是年近70歲的老先生,肝臟右葉有一個長達20公分的巨大肝腫瘤,當時需要做右半肝切除,但是他左半肝體積很小,那可怎么辦呢?

有一個新術式叫ALPPS(即聯合肝臟離斷及門脈結扎的分次肝切除術),這一類病人需要切除肝部腫瘤,但剩下的余肝體積小,不夠用,那么手術分兩期來做——肝臟有兩條血供,第一期手術把腫瘤這一側的血管結扎切斷,把左右半肝分開,讓左右側的血流完全分離,這時候大量的血液會流向剩下的這一側,剩下這一側肝臟會快速增大,給病人創造根治性手術的機會。手術是2007年德國人發明的,全世界都有外科醫生在積極地做。在ALPPS的注冊網站上,至今全球做了約2000例手術,而我們到現在為止做了70多例。

說回這個病人,那個時候他僅剩的選擇就是ALPPS,其實,這是一個巨創手術,圍手術期的風險高于常規手術。當時我就和他兒子談,他兒子非常堅定,給了我信心,我才能放開手去做。醫患關系,就是一個相互的關系,你信任我,我信任你,事情才能做下去,才能把我的能力發揮到最大。

經過兩次手術,前后兩個月,把手術完成,腫瘤切除了,患者順利出院。這臺手術給我觸動很大,對我以后做這種高難度手術,給予強大的信心。患者是云南的少數民族,很淳樸,性命相托。現在他每年都要來復查,帶一些當地土特產,對我來講,就是一種心靈上的慰籍。

唐曄:在手術的時候,您是最放松的?

趙一鳴:對。沉浸在手術當中就行了,啥都不用管。手術以外的世界,那是真實的世界,而你在手術中時,可以不去面對。

唐曄:平時通過什么來排遣自己的焦慮,疲勞?

趙一鳴:我喜歡打游戲,比如王者榮耀。說實話我心態還是蠻年輕的,能接受一些新事物。另外,我喜歡看人物傳記,那天出差在高鐵站瞎逛書店,買了這本書《硅谷鋼鐵俠——埃隆馬斯克自傳》,封面上一句話很值得玩味:自己的理想,跪著也要完成。我很佩服他,他很有創造力,干的都是開創性的事業,他說,小時候的夢想,幾乎都做到了。

唐曄:如果再來一次高考,您會選擇學醫嗎?

趙一鳴:我還是會學醫。因為經過了這些年,我更加確認,我適合做醫生。

原因有這幾點,第一,我喜歡創造性的工作。我最初覺得醫學很枯燥,但事實上,醫學上的偉大創造是可以改變整個人類社會的,而且,總歸要有一個先行者;第二,做醫生要有責任心,我自認我是有責任心的,我會替病人去考慮問題,將心比心;第三,做醫生要有一個大目標,大的精神世界,我可以認識到這一點。我一直想改變肝癌疾病的現狀,我覺得,早篩就是能解決中國肝癌的整體現狀的事情。人要感恩。我不聰明,但我很幸運,我感謝我遇到的人與事:我的老師,我現在的平臺——腫瘤醫院,還有,最重要的就是信任我們的病人。

所以,如果再去選擇,我還會去做醫生,我想,我具備這些特質。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司