- +1

史林|明治日本的黃禍論與人種論

“三國干涉還遼”(1895年)以后,日本知識人不得不批判在西方社會中日益猖獗的黃禍論及其相關的人種歧視言論。但如果將黃禍論放置于東亞內部的言論空間中考察,則會發現日本并非真正地反對人種主義,而是將其利用并重新構建了自己的帝國人種秩序。

序

有關黃禍論的定義,可謂不甚枚舉。比如平凡社的《大百科事典》認為:“(黃禍論)是黃色人種終將給世界帶來災害的言論。它最早的提倡者是德國皇帝威廉二世。在1895年下關條約簽訂后,他聯合俄國反對日本割占遼東半島,并命令畫家赫爾曼?庫納克斯繪制了著名的《黃禍圖》,……黃禍論隨即在歐洲傳播開來。”

黃禍圖

由上可知,在百科事典的解釋中,黃禍論往往被定義為三國干涉還遼以后,西方列強為了打壓日本崛起的外交政策。但是,這樣的理解過于強調國際政治的因素,忽略了西方社會中長期存在的人種主義思想背景。因此,橋川文三(1922—1983)主張:“(黃禍論)是白色人種對黃色人種的恐懼、憎惡、不信任以及蔑視的感情,……是西方人種主義不斷形成的復雜心理中,所具有的歷史最為悠久,最為龐雜的人種主義‘神話’”。 黃禍論的形成是歷史上“把歐洲與亞洲的對立看成是黃白人種的對立”的結果,與“以東方壓迫西方、東方進攻西方的心理圖景”緊密相關。

橋川文三《黃禍物語》

橋川認為東西對抗的歷史記憶對黃禍論的形成具有重要意義,但是,黃禍論與西方人種主義之間的關系,仍然需要更為詳細的論證。有關這一點,德國學者哥爾維策爾(Heinz Gollwitzer, 1917—1999)有過深入的研究。他指出:“黃禍論是近代帝國主義的特殊產物”,是帝國主義時代,即1870年代至第一次世界大戰期間產生并發展的政治口號。這一時期內,由經濟學、地緣政治學、人種學、人口論以及統計學等等新學問所構成的帝國主義意識形態,對黃禍論的形成與發展產生了催化作用。

哥爾維策爾《黃禍論》

雖然哥爾維策爾批判黃禍論,并把它斷定為“帝國主義的政治口號”,但英國歷史學家基南(Victor Kiernan,1914—2009)卻對黃禍論抱以“同情之理解”。他認為:“對歐洲人而言,黃禍論意味著一種巨大的威脅。每當想到在中國已經生活著的巨大規模的人口,加上即將涌向世界各地的移民,歐洲人就不禁覺得恐懼不已。在歐洲人看來,亞洲人口的泛濫會給世界帶來災害。歐洲人只能憑借技術上的優勢與亞洲人對抗。”因此,“黃禍論,與其說是經濟或者軍事上的威脅,倒不如說是異族龐大的人口基數給歐洲人帶來的心理上的恐懼感”。

基南的見解是基于歐洲人自身的歷史發展經驗,試圖尋找到黃禍論形成的合理因素。但是,這里的問題在于,歐洲人自身歷史經驗的獨特性并不能為黃禍論所具有的人種主義、侵略主義以及帝國主義辯護。事實上,基南越是強調歐洲的特殊性,越是容易陷入“歐洲中心主義”的窠臼之中。與其相反,薩義德(Edward Said,1935—2003)把黃禍論的產生歸結于西方思想史中的東方主義(Orientalism)。眾所周知,薩義德批判東方主義者把東方與西方從認識論上加以區分,并強行規定東方從屬于西方。在西方的文化霸權之下,東方往往被描寫成為停滯的,非合理的,專制主義的;與進步的,合理的,民主主義的西方形成鮮明的對照。薩義德認為:

歸根到底,東方要么是給西方帶來威脅(黃禍,蒙古游民,棕色危險),要么是為西方所控制(綏靖,研究和開發,可能時直接占領)。

這里薩義德所強調的是,在東方主義的思考模式中,西方人先驗地把東方規定為“低等的”,“恐怖的”,因而在這個基礎上才會有黃禍這一生動的歷史形象。薩義德的論述得到了中國學者的共鳴。比如羅福惠就指出“‘黃禍論’是19世紀后期在西方主要國家出現的,針對中國和日本的煽動、污蔑和詆毀的核心話語之一。”周寧也認為,“極端的種族主義思想最終把‘野蠻的中國人’的想象推演到‘黃禍’的觀念,‘黃禍’恐慌有多方面的原因,有政治,經濟,軍事的,也有歷史,文化,心理的。其中最主要的是種族主義思想。” “‘黃禍’恐慌在很多時候都是西方文化自虐的想象。”

周的研究指明了西方的黃禍論誕生于帝國主義與人種主義的土壤之中,并且是使西方侵略中國正當化的意識形態之一。但是另一位學者楊瑞松卻指出,黃禍論的形成與發展并非西方人單方面的“貢獻”,也包括中國人自身對黃禍論的誤解。楊在調查了清末民初的文獻資料后認為,盡管西方人惡意地使用黃禍侮辱中國人,但中國人卻平靜地接受了這一稱呼,甚至還把它發展成為“黃禍英雄像”。正如清末的革命家鄒容(1885-1905)的革命口號“爾有黃禍之先兆,爾有種族之勢力”(《革命軍》,1905)所象征的一樣,中國人自己主動選擇了黃禍這一稱號。

與上述中國學者執著于帝國主義與人種主義的功過是非不同,日本學者飯倉章的研究著眼于黃禍論中帝國主義與人種主義所呈現出來的矛盾之處。即,“被視為黃禍的日本人和中國人如果真的是劣等人種,得不到現代文明的恩澤的話,就不應該具備任何威脅的能力。……但是,在人種等級中被規定為下等的黃色人種日本人能夠發展成為帝國主義列強之一,其本身就說明人種主義的矛盾。如此看來,日本在近代世界史中的登場,可以說是突破人種主義等級秩序的重大事件。” 因此,在黃禍論研究中,飯倉認為日本是無法用西洋人種主義解釋的“例外主義”國家。

飯倉章《黃禍論與日本人》

飯倉的研究把同樣被視為黃禍的中國與日本區分開來,強調日本在人種主義的理論框架中所具有的特殊性,從這一點來說具有相當的啟發性。但是,飯倉的結論,即“日本例外主義最終演變成大亞細亞主義,導致了日本人自認為自己是指導民族,負有解放亞洲的責任,釀成了悲慘的結果”,筆者并不認同。因為,在考察黃禍論之際,如果用黃白人種對立的圖示加以考察之,日本的確走向了侵略擴張的道路;但是,以東亞內部秩序重構的視點考察之,日本對周圍同樣是黃色人種國家的歧視卻被日本例外主義忽略了。

與飯倉對黃禍論的理論性批判不同,廣部泉的最新研究側重于黃禍論對近代日本外交與國際關系的影響。但是,他把黃禍論解釋為“已經完成近代化的日本聯合中國,率領黃種人侵略歐美國家”不僅同樣缺乏“日本人種論”形成的內在邏輯,也無法凸顯日本帝國主義對東亞秩序重構的野心。而正是這一視角的缺乏,會讓人認為僅僅是在三國干涉以后,在面對黃禍論的高壓之下日本才不得已走向了具有侵略性的大亞細亞主義。但是,日本在三國干涉之前,其人種論中就已經暗含了對周邊國家的侵略性格。因此,對日本人與黃禍論之關系的分析并不能脫離明治以來的人種論語境。

一 “黃禍論”與明治日本的“反人種主義”再考

如上所述,黃禍論是基于人種主義的一種意識形態,是以德國為首的西方列強為了搶占遠東地區的殖民地而提出來的政治口號。基于這樣的理解,日本的先行研究一般著眼于在民族國家形成的過程中,日本是如何抗拒外壓,維持自己的國家獨立。比如,橋川文三分析了森鷗外、田口卯吉、高山樗牛等知識人,認為他們“冷靜地批判西方的人種哲學”,“具有一種資本主義開明化的傾向”,他們的言說是一種“原創性的思想”,“而非是狹隘的民族優越感”等等。此外,山室信一以田口卯吉為例,認為他在反對黃禍論的時候所提出的“日本人種雅利安起源說不論多么奇特,就以往日本人把‘亞洲人種’與‘黃色人種’相對應并且毫不懷疑地接受下來這一點而言,田口卯吉做出的是批判性的回應。”山室還認為森鷗外是明治年間最具代表性的“反人種主義”知識人,森的《人種哲學梗概》和《黃禍論梗概》以諷刺和憤慨的態度對人種主義進行了徹底地批判。

高山樗牛

然而,以上的研究成果只是歷史事實的一個側面。在黃禍論的高壓下,我們也看到了讀賣新聞主編高田早苗(1860—1938)論述日本走向帝國主義的緊迫性。高田認為雖然帝國主義的文明化理論具有欺騙性,但是帝國主義并不是一個善惡的問題,如今大多數國家都極力走向帝國主義,那么日本也應該走向這條現實主義的道路。此外,以近衛篤麿(1863—1904)為中心的東邦協會呼吁“同人種大同盟”,積極鼓吹大亞細亞主義,但其理念最后還是淪為了侵略與奴役亞洲各國的意識形態。

由此可知,三國干涉后日本對黃禍論的態度其實紛繁復雜,決不能以“人種主義”與“反人種主義”這樣二元對立的方法加以概括。實際上,隨著在國內,日本對北海道的開拓,對琉球的吞并與臺灣殖民地的經營;以及在國際上,對清、對俄戰爭的勝利和英日同盟的成立,日本自明治維新以來,開始處于一種從“民族國家”過渡到“帝國主義”的轉型階段。在這一過程中,“人種主義”這一舶來概念在明治日本有著對內和對外兩方面的重要意義。

一方面,應“民族國家”建設的要求,日本國內的人類學家開始對以“阿伊努人”為首的各人種進行強行的學術界定,各式各樣的“日本人種起源論”假說就是在這一時期得以成型。正如富山一郎所指出的一樣,“此時期以東京帝國大學人類學為中心的日本人種論是與教育、醫療、衛生、治安等等學科一樣,擔負著重新創造‘日本人’的歷史任務。在這種帶有暴力性格的帝國‘知學’系統中,一方面把對西洋人的劣等意識轉化為了對自國阿伊努人等少數民族的優越意識,另一方面,也開始為改良全日本人種的劣等性而努力。”只有在這樣的語境下,才能理解由高橋義雄(1861—1937)撰寫,由福澤渝吉(1835—1901)作序的《日本人種改良論》(1884)。

另一方面,在弱肉強食和優勝劣汰的國際舞臺上,國力的強弱往往被解釋為人種的優劣。比如,使帝國主義支配世界正當化的“白人優越論”就堅持認為,白人必須取代那些蒙昧無知的劣等人種,他們只有被統治的命運,哪怕是使用暴力也在所不惜。事實上,在遼東半島與日本人的競爭中,德國人所提出的黃禍論,就是基于以上的“白人優越論”的視點。“白人優越論”與黃禍論,作為西洋人的自他認識,是其人種主義表里一體的體現。

同樣,就明治日本與黃禍論的關系而言,如果不梳理其自身的人種論的歷史脈絡,就不能描繪出其對抗黃禍論的真實圖景。不能把“反人種主義”理解為日本反對黃禍論的前提條件,而應從日本人種論的歷史語境中,對其進行批判性的考察。人種概念的使用不僅僅與日本的對外認識相關,更與日本人的自我認識緊密相連。在白色人種優越,黃色人種野蠻,這樣簡單地把生物學意義上的人種與文明開化的程度直接相對應的人種優劣論中,日本人一方面表現出了對白色人種的劣等感,另一方面也表現出了對其他黃色人種的優越感。就甲午戰爭以前的亞洲形勢而言,與其說是與白色人種對抗,不如說是在朝鮮半島與中國的對抗成為更為切實的課題。因此,對中國的危機感與恐懼往往轉化成了蔑視與歧視。原本是對抗黃禍論的大亞細亞主義,最后淪為侵略亞洲的意識形態,必須在這樣的語境中得以確認。以下,本文重點探討在黃禍論的言論中,日本知識人如何利用人種論以重構其在東亞內部的帝國秩序。

二 日本知識人的黃禍論批判

1.森鷗外:衛生學與人種主義

1903年,在即將奔赴中國東北戰區前夕,森鷗外作為帝國陸軍第二軍軍醫部部長連續發表了兩場有關歐洲人種主義的演講,即《人種哲學梗概》和《黃禍論梗概》。這一方面顯示了森對人種?黃禍問題的濃厚興趣,另一方面,正如他自己所言,人種歧視已經成為“此時代最為緊要的問題”。雖然森的演講正值日俄戰爭爆發之際,但他在演講開頭就表明“對黃禍論進行了長時間的研究”,“從十年前就開始搜集各種資料”。因此,我們也必須回顧此十年期間的各種歷史情況。其中,最為引人注目的是,在鎮壓義和團運動中,首次成為列強的日本軍人的體驗。一般而言,日本成為西方的同盟國,理應對西洋人抱有信任感,但是,森卻呼吁對西洋人保持警惕。他在一篇針對義和團運動的演講中強調,明治維新以來,日本兵主要是通過書籍、洋人教官、留學生以及旅行者與西洋進行間接的接觸。但是,在北京的戰場上,上至軍官下至兵卒,都可以與西洋人進行直接的接觸。而如今,面對道德敗壞的西洋軍人,正是日本人打破對西洋人無限推崇的最好時機。

1903年《人種哲學梗概》初版,現藏于同志社大學神學館

眾所周知,在八國聯軍中,特別是德國與俄國軍隊,在北京戰場犯下搶劫、縱火、強奸等大規模的暴行。但是由于日本人是第一次與西方列強同盟,日本政府視之為“開國以來之首”的重大事件,強調“野蠻之行為有損帝國之威嚴”,勒令日本士兵“果敢奮斗以示各國軍隊”,“以身作則,嚴守軍令軍規”等等。結果,由于日本兵在北京戰場上親眼目睹了西洋兵的種種暴行,以往理想化了的西洋人形象隨即坍塌。日本報紙也對戰場的暴行進行了大規模的報道,特別是俄羅斯人殘酷地殺戮與掠奪的形象被廣泛地宣傳。由此,“恐怖的俄羅斯人”形象隨即根植于日本人心中。比如,當時伏病臥床的中江兆民(1847—1901)就記載道:“新聞報紙上時常刊登恐懼俄羅斯的文章”,“尤其是政府過度地恐懼俄國人”。“西洋人的物質學術,雖然讓人欽佩,但是西洋人的義理卻并不足畏,實則遠遠劣于我國。”在中江看來,西洋人的道德其實并不如他們自身所宣傳的那么高尚,所謂文明,也僅僅是物質之術而已。

森鷗外

在《黃禍論梗概》中,森鷗外同樣對西洋人的道德持批判態度。

最近新出‘黃禍’一語。殊不知在北璦琿,俄國人驅趕五千清國人,殘殺于黑龍江畔,又蠶食南邊的旅順、大連,強行租界遼陽,可謂是忤逆人道,破壞國際法,駭人聽聞。

“人道”“國際法”原本是西洋人的理論,森卻借此來批判俄國人對中國人的暴行,打破白人在道德上的優越感。此外,森認為黃禍論不過是日俄戰爭的宣傳而已。“戰爭于我不利,白人的黃禍論則會處于萌芽狀態。而我軍若是高奏凱歌,白人則會借此打壓我軍勝利果實。”“我們勝利了,就會成為黃禍;而我們失敗了,則成為了野蠻人。”森可謂是一語道破了黃禍論的雙重標準。因此,他批判明治政府長期追隨歐美的外交政策。他指出,我們日本人雖然與白人并肩作戰,但是一般的白色人種對我們一直抱有戒心,與白人的斗爭其實不可避免。因為對于西洋人而言,日本才是他們的“當面之敵”。正是深刻地認識到了這一點,森才指出“即使并不情愿,我們日本人也必須站在白人的對立面”。

1904年《黃禍論梗概》初版,現藏于同志社大學今出川圖書館

與以外交政策為中心的《黃禍論梗概》不同,森的另一篇題為《人種哲學梗概》的演講把批判的矛頭對準了西方社會中最早的“雅利安人種優越論”的提倡者,法國歷史學家戈比諾(Joseph Arthur Comte de Gobineau,1816—1882)。他的《人種不平等論》(1855)是歐洲18世紀以來人類學、東方學、社會學、語言學的集大成之作。由于此書最早使得整個歐洲龐雜的人種思想得以系統化和理論化,因此戈比諾被視為是“現代人種主義之父”。其核心觀點在于人種按優劣依次分為白色人種、黃色人種以及黑色人種,各人種之間有著不可逆轉的生理及心理特征。白色人種中至高至善者為雅利安人種,是唯一開化的人種,這源自其特殊的血統。其他人種都只能靠與雅利安人種的混血才能被文明化。

面對戈比諾的“人種不平等論”,森在演講中從三個層次進行了批駁。首先,森認為戈比諾的人種哲學是一種自我夸耀,只是“一時聳人聽聞而已”。“就像最初人們認為以地球為中心的天體論是正確的,然后又認為以人類為中心的《創世紀》是正確的一樣,現在以雅利安人種為中心的人種論遲早也會不攻自破。”其次,森以日本明治維新為例,指出戈比諾人種哲學的荒謬所在。他諷刺道:“如果戈比諾伯爵現在看到我國明治維新以來的成就,也會說日本人有雅利安人種的血統。”最后,森的批判并沒有僅僅停留在西洋人中,他還對日本人自身毫不懷疑地接受西方的人種論進行了批判。比如對于提倡“日本人種雅利安起源說”的田口卯吉,森就嚴厲批判道,“作為學者,不應該如此淺薄與輕率。”

先行研究往往憑借以上《人種哲學梗概》和《黃禍論梗概》兩篇講稿就認為森是明治年代“反人種主義”最具代表性的日本知識人。但是并沒有考察作為軍醫,一位科學工作者的森鷗外的人種觀。事實上,在森寫給陸軍軍醫的指導性著作《衛生新篇》中,森對人種問題給與了特別的重視。這源于他對19世紀下半葉以來,在德國以新科學之名興起的“人種衛生學”的強烈興趣。他先在《衛生新篇》的《總論》中強調“人種衛生學之目的,在于防止人種之退化”,隨后又專寫論文《種族》,對“防止人種之退化”展開了具體的論述。森認為方法有二,其一在于“數量的存續”,其二在于“質量的存續”。所謂“數量的存續”是指“并不需要全人類整體都增殖,而是應該讓優等人種(白色人種、黃色人種)增殖。且要減少弱者的繁殖。”

這里我們可以發現,森是基于一種“優勝劣汰、適者生存”的社會進化論思想,主張只給強者以生存機會。原本社會進化論是帝國主義殖民擴張的意識形態,黃色人種也是被奴役的對象,但是森卻不動聲色地把白色人種與黃色人種同樣劃分為“優等人種”,化解了此矛盾。

其次是“質量的存續”,其作用在于“防止遺傳基因的退化。” 森列舉了一些科學上行之有效的事例,比如“生育期間男女皆應該戒酒”,“男子五十五歲以上,女子四十歲以上應該減少生育”等等。但這里值得注意的是,禁止人種間的通婚也被森當做防止人種退化的手段。他認為,“在非洲,白色人種正在積極實行這一政策。比如德國人就禁止與非洲的土著人結婚,其目的就是為了避免混血”。

由此可見,雖然在《人種哲學梗概》的演講中,森嚴厲地批判了戈比諾的人種混血退化論。但是,我們在《衛生新篇》中發現,森自身其實也是一位人種不平等論者。“白色人種與黑色人種的混血兒雖然優于靈智黑人,但其繁殖力卻遠不如白色人種。白色人種與銅色人種的混血兒亦如此。”森明顯地把黑色人種劃分為劣等人種。不僅如此,他還給出了科學的證據:

白色人種與黃色人種漸漸得勢。黑色人種卻日益困苦。人種間的優劣之分在于其天才的多寡,距泥猴的遠近以及血清組合的單復數。

正是“距泥猴的遠近”以及“血清組合的單復數”這樣的西方生理學的標準,構成了森鷗外人種優劣觀的基礎。從這里我們也可以看到森鷗外批判人種主義的局限。即,森一方面反對西洋人對黃色人種的歧視,但是對構成西方人種主義基礎的生理學、衛生學并不抱有任何懷疑。不僅如此,他還借用同樣的人種主義原則,對黑色人種表現出赤裸裸的歧視。事實上,森鷗外并非真正地反對人種主義。他的兩場演講僅僅是日俄戰爭期間的特殊產物。森鷗外真正的人種主義思想暗藏在其衛生學所體現出來的科學主義原則中。

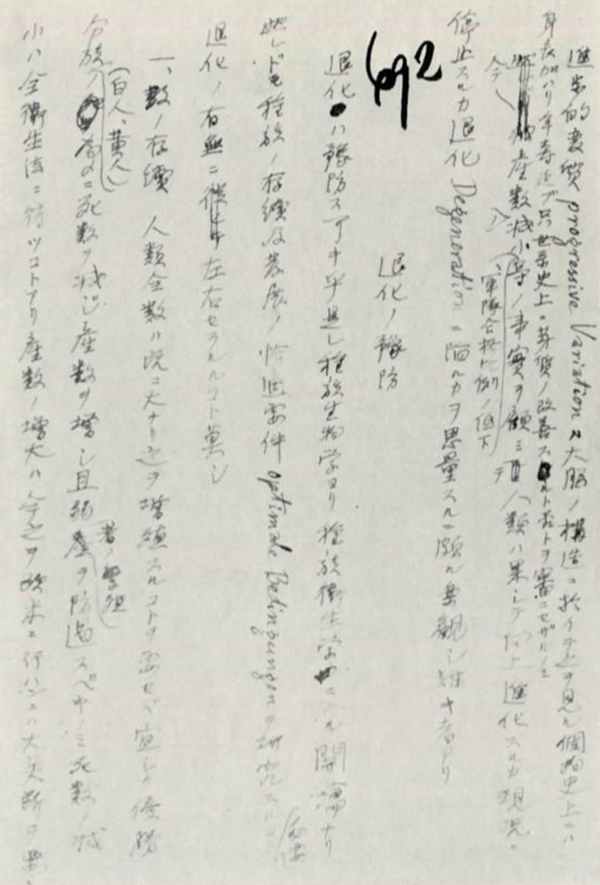

森鷗外《人種》論文手稿之《退化之預防》一節,藏于鷗外紀念館(東京文京區)。《衛生新篇》,《鷗外全集》第三十二卷卷首

2.田口卯吉:“脫亞論”的虛實

在黃禍論的研究史中,田口卯吉在日俄戰爭初期提出的“日本人種雅利安起源說”常常會引起人們特別的關注。人們一般會將“日本人種雅利安起源說”歸結為田口在早年的文明史論系列作品《日本開化小史》(1882)和《支那開化小史》(1888)中所體現的“脫亞論”精神,并認為“日本人種雅利安起源說”是人種學意義上的“脫亞論”。但是,也有人認為田口的人種論與早期文明史論的關系并不明顯,而是與內地雜居論緊密相關。在田口有關內地雜居的論述中,他提倡“日本人多民族混合說”,鼓吹文明開化和殖產興業,呼吁日本應該采取更加開放的移民政策。

田口卯吉

但是,以上只是田口對政府人種政策的具體看法而已,實際上,他對日本人種起源問題的關心是受到了當時以侵略朝鮮為目的的“日鮮同祖論”的影響。 在明治日本,“日鮮同祖論”并不是一項單純的歷史學研究工作,而是與大日本帝國的擴張政策緊密相連的侵略意識形態。正如其代表人物,東京帝國大學國史學科星野恒教授(1839—1917)所總結的一樣,“日鮮同祖論之論旨,在于我版圖之伸縮”。也就是說,通過日本人與朝鮮人屬于“同種同祖”這一歷史學的發明,原本是日本帝國對朝鮮的侵略擴張,就可以美化成為“祖國的統一”。這一歷史邏輯深深地吸引了田口。

田口雖然沒有全面贊同“日鮮同祖論”,但他對日本人種的起源提出了自己的看法。在《居留制度與內地雜居》中,田口說道,“余考究歷史,發現我日本人種應起源于土耳其及匈奴人種。其證據頗多。”事實上,這一時期,田口所主張的是“日本人種匈奴起源說”。他進一步談到了理由:“人們往往以波斯人和希臘人,印度人和英國人為例,認為亞細亞人種遠不如雅利安人種。可是人們并不知道歷史上土耳其入侵過歐洲,匈奴人曾打敗奧地利。他們曾獨自與歐洲各國對峙。今日之歐洲也遠不及當年土耳其和匈奴之勢力。”由于這一歷史發現,田口隨即斷定,和土耳其及匈奴屬于同一人種的日本人“在技藝、學術、工業、農業等各方面絕不輸于雅利安人種。”

田口提出的“日本人種匈奴起源說”,一方面的確是因為他們曾攻占歐洲的歷史功業,從這一點來看可以為日本人種優越論尋找歷史資源;但另一方面也絕不限于此。事實上,田口提出“日本人種匈奴起源說”之時,正值甲午戰爭中日本完全制服朝鮮半島,越過鴨綠江進攻中國之際。賠款、割地等各式各樣的戰后安排已經在日本國內廣泛討論。田口撰寫的《媾和之條件》一方面提倡為了壓制清國對日本的復仇能力,應該最大限度地索取戰爭賠款;另一方面,就割地而言,與大多數人要求的臺灣及遼東半島不同,田口主張割占以吉林、盛京、直隸為主的東三省。不難發現,田口提出的“日本人種匈奴起源論”是與其割地要求緊密關聯的。

馬關條約締結后,田口立刻起草《日本人種論》一文。其中,他認為匈奴人種“雖為支那史家所貶斥,實則勇猛之人種”,“其一部遠去歐洲,趁羅馬之衰亡攻城略地。如今奧匈帝國武威鼎盛實則其先祖源自匈奴人種之緣由。”田口強調,“就語言風俗觀察之,我日本人種與匈奴人種實則同一人種。匈牙利與土耳其是我人種之同胞。我人種應與匈牙利及土耳其相互攜手,屹立于世界之中”。乘著戰勝中國之機,田口的人種論體現著一種走向世界舞臺的大日本帝國的理想形象。

但是,讓田口深感意外的是,馬關條約締結不久后德、法、俄為了打壓日本在遠東地區的崛起,采取了三國干涉的強制措施,使得日本不得不吐出已經取得的勝利果實。德皇打出了“黃禍論”的政治口號,并呼吁“對抗日本!保衛歐洲的利益!歐洲大聯合!”

如前所述,黃禍論雖然有著復雜的原因,但歸根到底是起源于異族入侵歐洲的歷史記憶。特別是被稱作“上帝之鞭”的匈奴人和蒙古人的歐洲入侵,在歐洲人對黃禍論的理解中有決定性的影響。在這一情形下,田口宣揚“假若其他人種加害于我匈奴人種,我理應以匈奴人種之雄姿戰斗到底”這一口號無疑在當時的歷史環境中顯得極為不合時宜。意識到了黃禍論的壓力,田口不得不重新考慮日本人種的起源。

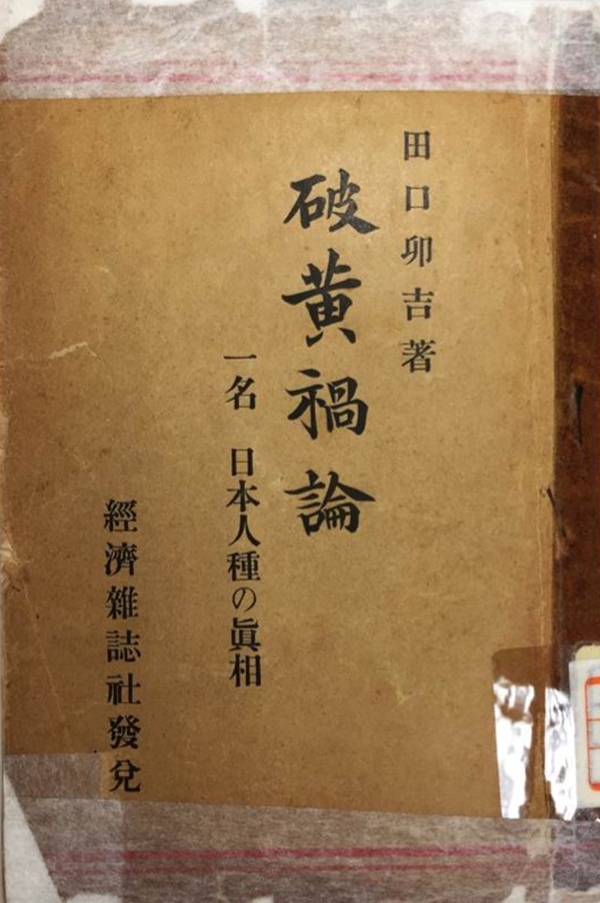

1904年,隨著日俄戰爭的爆發,黃禍論再次成為西方媒體熱議的話題。田口為了消解黃禍論給日本帶來的外交壓力,出版了《破黃禍論:一名日本人種的真相》一書。該書認為,“與其說日本人是黃禍,不如說在歷史上被匈奴、韃靼人以及蒙古人種征服過的俄羅斯人才是真正的黃禍。他們身上有著野蠻的蒙古人血統,現如今又要占領滿洲地區,破壞世界的和平。因此,真正的黃禍是俄羅斯人。”另一方面,田口在此書中對此前的人種論進行了修正。他從語言學的角度論證,日本人種并不起源于匈奴人,而是雅利安人種的一支。田口認為,“從語法上來說,拉丁語、希臘語、梵語與歐洲諸國的語言相去甚遠,而與我日語類似”。“西洋的語言學家自稱為雅利安人種,卻把我人種貶低為圖蘭人種,實則本末倒置,謬誤至極。” “現如今梵語的語法仍然無暇地保留在我日語中,我們其實比歐洲人更加接近雅利安人種。” “把日本人貶斥為黃禍實為不解事實真相的無稽之談”。事實上,不難發現田口是在意識到了黃禍論的外交壓力之下,不得不改變“日本人種匈奴起源說”的。從這個意義上說,田口的“日本人種雅利安起源說”帶有一點外交論的色彩。

1904年《破黃禍論》初版,現藏于同志社大學人文研圖書室

但是,田口奇特的言論隨即在日本遭到了廣泛的批評。比如語言學家新村出(1876—1967)就認為田口的“語言學論證在科學上毫無價值,在學問道德上亦欠考慮”,“其謬誤是根本的謬誤,而非一時一處的謬誤”。原總理大臣大隈重信(1838—1922)也斥責道:“雅利安人種的血統就如此可貴嗎?我深表懷疑。不論如何我日本人種絕非雅利安人種。”森鷗外也認為田口的言論淺薄無知,不值一提。

社會各界對田口的指責,既有對其學問的批評,也有對日本民族自尊心的維護。基于以上原因,田口不得不做出適當的回應。1905年2月,田口在史學研究會舉辦了一場題為“日本人種之研究”的演講。田口坦然承認了“對日本人種起源的研究并非一朝一夕的事情”。但是,田口認為這已經不是一個特別重要的問題了。因為,“西洋人從來都只認為雅利安是優等人種”,但是隨著日本在日俄戰爭中取得勝利,“他們開始意識到黃色人種的力量了”。隨著日俄戰爭的勝利,田口不再堅持“日本人雅利安人種起源說”,而是認為“以我帝國堂堂之偉業,創造如此國民之祖先必定是歷史上留有名望之人種”。事實上,田口又回到了“日本人種匈奴起源說”。他斷定“他們最早是從印度、波斯、土耳其一帶來到北支那,在漢朝初期成為了匈奴人種,其中一部分得以跨海來到日本。”以往作為“脫亞論”代表人物的田口卯吉最終還是把日本人種的起源設定在了亞洲大陸上。由此可見,與其說田口的人種論是“脫亞”的,不如說是為此后日本帝國主義走向大陸侵略擴張做好了理論準備。

綜上所述,田口卯吉在“日本人種雅利安起源說”與“匈奴人種起源說”之間的搖擺不定,其實是反映了在黃禍論的外交壓力下,日本人自我認識的矛盾。一方面日本人需要依據西洋的人種理論尋求自身民族的優越性;另一方面,日本人又并不完全屈服于西方人種論的壓力,企圖重新建立日本帝國自身的人種等級秩序。在這個意義上,田口卯吉成為了日本人在自我認識的譜系上,由劣等人種轉向優等人種的關鍵人物。

3.高山樗牛:走向大亞細亞主義

一般而言,明治維新以來,大亞細亞主義在日本民間一直具有重要影響力,直至甲午戰爭爆發后陷入低潮期。但是,三國干涉后,在黃禍論的刺激之下,大亞細亞主義再次成為重要的社會思潮之一。而在這一時期,作為日本最具影響力的《太陽》雜志主編,高山樗牛對人種問題的發言引起了廣泛的關注。但是,高山對人種問題的關注最先并非起因于割占遼東半島及其所引發的三國干涉,而在于日本的另一塊新殖民地臺灣與日本國體論的關系問題。

明治維新后,日本一直致力于把自己建設成為一個民族國家。在這一歷史過程中,國體論的觀念作為統合民眾的意識形態工具,發揮著極為重要的作用。所謂國體論,一方面強調在歷史上“萬世一系”的天皇權威;另一方面強調以血緣為基礎的“家族國家論”。它排斥西洋國家以契約關系為核心的社會建構理論,而強調天皇與臣民之間是一種徹底自然化了的親子關系。在這種觀念的影響下,日本人把“國”看成是“家”的擴展。在以天皇為頂點的家長制中,日本人全體臣民因血緣關系而團結一致。因此,構成國體論的前提,只能是“同一人種,同一國家”的“日本人種單一構成論”。

國體論在甲午戰爭以前一直處于優勢地位。但是,隨著戰爭的勝利,就如何處理新殖民地臺灣的三百多萬異人種問題時,國體論遇到了巨大的危機。首先對國體論進行攻擊的是日本的基督教徒。比如基督教聯合會的牧師渡瀨常吉(1867—1944)就宣稱“隨著我帝國膨脹,就如何處理域外草民而言,國體論者頑固地執著于君民同祖的教義,有違我帝國開拓進取之精神。”渡瀨擔心的是,國體論者過分強調日本人種血統的純粹性,將不利于日本帝國的海外拓展。但這里值得注意的是,日本的基督教徒攻擊的是國體論的“單一人種構成論”,而并非針對天皇制。實際上,他們呼吁的是加快日本帝國的海外拓展,維護基督教的海外傳教事業。

但是,高山樗牛卻對基督教徒持有激烈的批判態度。在《太陽》雜志的社論《我國體與新版圖》一文中,他繼續堅持“我國體完美無瑕且天下無雙”,并批判基督徒不理解“國家之真意”。在高山看來,“國家是基于實權之上,權力的強弱規定勢力之范圍”。但是“國家”與“實權”并不矛盾,而是二者相互影響,相互深化。“君民同祖,忠孝一致的國體正是祖國觀念之基礎。就國勢擴張而言,國體論排斥外力之抵抗,統率被征服的新領土,無可匹敵。”事實上,與基督徒們相反,高山認為,正是國體論所催發的強烈的愛國主義精神,統合了整個日本民族。因此,日本在海外才得以迅速走向擴張的道路。國體論不但沒有妨礙日本在海外的擴張,反而是其強大的動力。

高山與基督教徒的對立,表面上是圍繞著海外殖民問題,實際上暗含著如何理解日本帝國主義的國家形態的問題。在日本割占臺灣以及吞并朝鮮之前,對日本的國家形態一直就存在著“日本人種單一構成說”與“日本人種混合構成說”兩種論調。這兩種言論雖然相互對立,但對于明治的政治家以及知識人而言,提供了非常廣闊的解釋空間。就“日本人種單一構成說”而言,它為日本從一個藩閥割據的幕府體制迅速走向統一的“民族國家”提供了理論資源;就“日本人種混合構成說”而言,它為日本帝國主義走向殖民擴張,把殖民地的異族人同化成日本臣民提供了理論資源。二者的對立,是日本帝國轉型期不可避免的歷史現象。但是,“日本人種單一構成說”在日韓合并的1910年以后基本上就難以維系。這是因為,在此之前,雖然“日本人種單一構成說”認為北海道的“阿伊努人”、琉球人以及臺灣藩人等等因為人數過少的原因不足以對國體論構成威脅,但日韓合并以后,將一千萬以上的朝鮮人并入帝國境內,占其總人口的三分之一以上,如此巨大的異族人口規模使得繼續堅持“日本人種單一構成說”變得毫無意義。

事實上,高山也看到了國體論與日本帝國在海外殖民之間存在的理論困境,并開始摸索新的解決辦法。與基督教徒對國體論直接的批判不同,高山選擇了借日本神話研究為海外殖民尋找新的理論依據。1899年3月,高山在《中央公論》上刊發了《古事記神代卷的神話及歷史》一文,詳細地論證了日本人種的起源問題。他認為,“日本民族太古史中最為重要的問題在于出云民族及天孫民族的故鄉為何處?”高山認為《古事記》的神話中多出現與海洋和島嶼相關的意象,因而斷定日本人種自古應該來自海上。他進一步認為,“出云民族及天孫民族的故鄉在南太平洋”。其原因有四:其一、日本海的潮流由南向北。因此,高山認為“日本民族的遷徙只能順潮流流向,經臺灣、琉球群島進日本”。其二、神代卷中描述北方的自然現象很少。其三、高山認為《古事記》的神話與波利尼西亞群島的神話極為相似。因此,高山推定,“南太平洋的民族與日本民族應該多有因緣”。其四,高山認為《古事記》還明顯受到印度吠陀神話的影響。

高山的神話研究一經發表,立即在全社會引起了巨大反響。人們紛紛爭論起神話學研究的方法及意義,然而,高山對此卻完全不感興趣。他繼而發表了一篇題為《日本人作為殖民的國民》的論文,在此前神話研究的基礎之上,他開始鼓吹日本的海外殖民擴張。他談到,“日本人應該把海外殖民當做自己的天職”,“因為吾人祖先作為殖民的民族,在歷史上留有豐功偉業”。“日本民族的主干,天孫人種及出云人種都是越洋而來的殖民人種,原本就是雄心勃勃的冒險民族,從歷史上的神武東征以及三韓討伐來看,征服者的國民意氣風發,蔚然可見”。由此,對明治維新以來日本的殖民擴張,高山把它歸結于“民族的特性”。從這里可以看出,高山的神話研究其目的在于論述日本海外殖民的正當性。

當然,這里還值得注意的是,高山所提出來的“日本人種南洋起源說”,是日本帝國在以吞并朝鮮半島為目的的“北進論”經受到重大挫折以后的事情。日本雖然在甲午戰爭中擊潰了中國。但是,三國干涉使得日本向大陸擴張的“北進論”政策一時難以兌現。在這種情形下,以“經營臺灣”為口號的“南進論”路線逐漸浮出水面。正如當時元老院的松方正義(1835-1924)所言,“我國當今之策略,在于北守南進,夯實南方經營之基礎,以圖國家百年之大計。”從此以后,以對俄協調為基礎的“北守南進論”逐漸成為明治政府的指導方針。在這樣的背景下,高山以“回歸故鄉”的方式講訴的“日本人種南洋起源說”,不得不說是為明治政府的“南進論”提供理論依據。

高山雖然在以“海洋”為中心的“南進論”中積極主動地配合明治政府,但是,在以“大陸”為中心的中國局勢中,高山卻有著完全不同的看法。正如在甲午戰后“臥薪嘗膽”成為時代的流行語一樣,日本舉國上下選擇了為復仇而積極做準備。高山一方面基于神話學的研究,積極地鼓吹“南進論”,另一方面,開始用“人種斗爭”的方法研究“世界文明史”,以對抗西方在東亞的擴張。

雖然被稱作是“世界文明史”,正如神話學研究一樣,其目的仍然在于人種問題。正如高山自己所言,“人種研究乃當代史學研究之急務”。雖然在甲午戰爭中,明治政府極力地抑制中日兩國“同文同種”的大亞細亞主義言論,把對中國的侵略解釋為“文明與野蠻”的對決,但是,在三國干涉以及黃禍論的壓力下,以“人種對立”為機軸的外交認識再次浮出水面。正是在這一時期,高山迅速向“同人種大同盟”的大亞細亞主義靠攏。在社論《作為人種競爭的遠東問題》一文中,高山感嘆道:

如今回首日清戰爭,吾人不禁扼腕長嘆。此前吾人以義戰之名給予支那帝國以沉痛打擊,實則吾人可悲之處。支那莫非與我帝國同屬同一人種之最后帝國耶?圖蘭人種國家,在遠東以外皆為雅利安人種所殺掠。吾日本與支那帝國,乃世界最后之圖蘭人種國家。應相互擁護,相互提攜,命運與共。支那與吾人為同胞。嗚呼!置支那于半死之吾人,豈不自斷手背耶?余念于此,吾人所夸耀之日清戰爭,實則遠東之奇禍,圖蘭人種之大不幸。

原本一直被看成是“義戰”的甲午戰爭,在高山看來變成了“遠東之奇禍”,“圖蘭人種之大不幸”。原本被日本人所鄙夷的“支那人”,如今變成了“唯一之同胞”。事實上,在黃禍論的刺激下,高山對外交的認識有了本質的改變。他不在執著于早年的國體觀念,而是認為“世界之大事,不在于理想,不在于人道,而在于利害。如今人種之競爭為最大之利害。”他批判日英同盟,“國民啊!異人種之同盟難以維系!”他羨慕俄羅斯人主導的泛斯拉夫運動,“大斯拉夫主義運動引人注目,囊括巨大的土地、風俗以及民族,有一種至強至盛的人種感情。”他呼吁日本人應該有這樣一種自覺,即,“日本作為世界之一國得以覺醒之時,就是代表了在亞歐沖突中圖蘭人種最后之希望。”

正是在這個時候,高山與福澤渝吉以來的“謝絕東方亞細亞惡友”的“脫亞論”徹底決裂,走向了與西方對抗的“大亞細亞主義”。

縱觀高山的人種論,它一方面不滿歐洲列強入侵東亞,呼吁大亞細亞主義,積極地反抗白色人種;但是另一方面,對于日本帝國自身的膨脹,特別是在臺灣以及南洋的擴張,高山卻積極地利用人種主義為其提供理論資源。

結論

按照竹澤泰子的說法,英語Race一詞至少包含了“小寫race”、“大寫Race”以及“ RR(Race as Resistance)” (作為抵抗的人種)三層含義。所謂“小寫race”是指在未受近代歐美人種分類學的影響以前,在各地區之間僅僅憑借感官的差異而區分了的人種。所謂“Race”是指,用近代科學發達的分類手段對世界各人種進行強行界定的人種。所謂“ RR(Race as Resistance)” (作為抵抗的人種)是指,為了對人群進行廣泛動員而被強制生成的人種。如果按照竹澤的理解,由黃禍論所表象的黃色人種只能是“ Race as Resistance”。因為圍繞著黃禍論的攻防,不論是日本還是西方,對人群的動員效果最為被重視。

就日本近代思想史研究而言,與西洋/白人對抗,“呼喚亞洲自由”,“解放有色人種”一直被當做重要的課題而被重視。特別是在巴黎和會上,日本作為首次在國際會議上提出“撤除人種歧視案”的國家,其所具有的進步意義一直被反復強調。在這種研究視角中,反對露骨的歧視性言論黃禍論,一直被當做日本人“反人種主義”的原型得以彰顯。

但是,如上所示,在明治日本有關黃禍論的言論空間中,日本不僅僅有反對人種主義的一面,更有利用黃禍論而重新建構其帝國主義秩序的一面。比如,森鷗外在批判雅利安人種優越論的同時,卻保留了對黑色人種的歧視;田口卯吉在“日鮮同祖論”的基礎上擴展的“日本人種匈奴起源說”是為了侵略中國的東北地區,但在黃禍論的壓力下不得不改成“日本人種雅利安起源說”;原本執著于國體論的高山樗牛為了避免黃禍論的壓力,一方面提倡日本帝國對南洋的開拓,另一方面不得不以大亞細亞主義與西方進行對決。以上種種例子表明,明治日本人對黃禍論的反抗絕非簡單地以“反人種主義”可以概括。它既表明了日本在建設民族國家過程中的曲折,也反映了轉型期日本帝國主義的不安定性。

[注:本文原標題為《明治日本的黃禍論與人種論》,首發于《史林》2020年第2期;作者李凱航系東華大學外語學院講師、復旦大學歷史系博士后。澎湃新聞經授權刊登,作者對原文做了改寫,注釋從略。]

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司