- +1

原生家庭和童年決定了一生?是你自己選擇了如今的痛苦和不幸

讓“改變”發生,需要的是重新調整看待事情的順序——不是因為童年創傷帶來的痛苦讓我們無法幸福,相反,是因為我們不想追求幸福,才維持著這份痛苦。

父親總是批評我,所以,現在的我很自卑。想做一點事情,耳邊就會有聲音告訴我,我不行;

小時候家里老吵架,如今我的婚姻也同樣一塌糊涂。相似的關系模式一再重復,我覺得很無力;

媽媽管我管得太多了,以至于我很討厭跟領導相處,容易被激惹,干脆就不愿意上班;

……

我們的現在受著過去的影響,這是毋庸置疑的。可是,如果想法只是停留在這里,也會讓人變得很無助,成為過去的受害者。

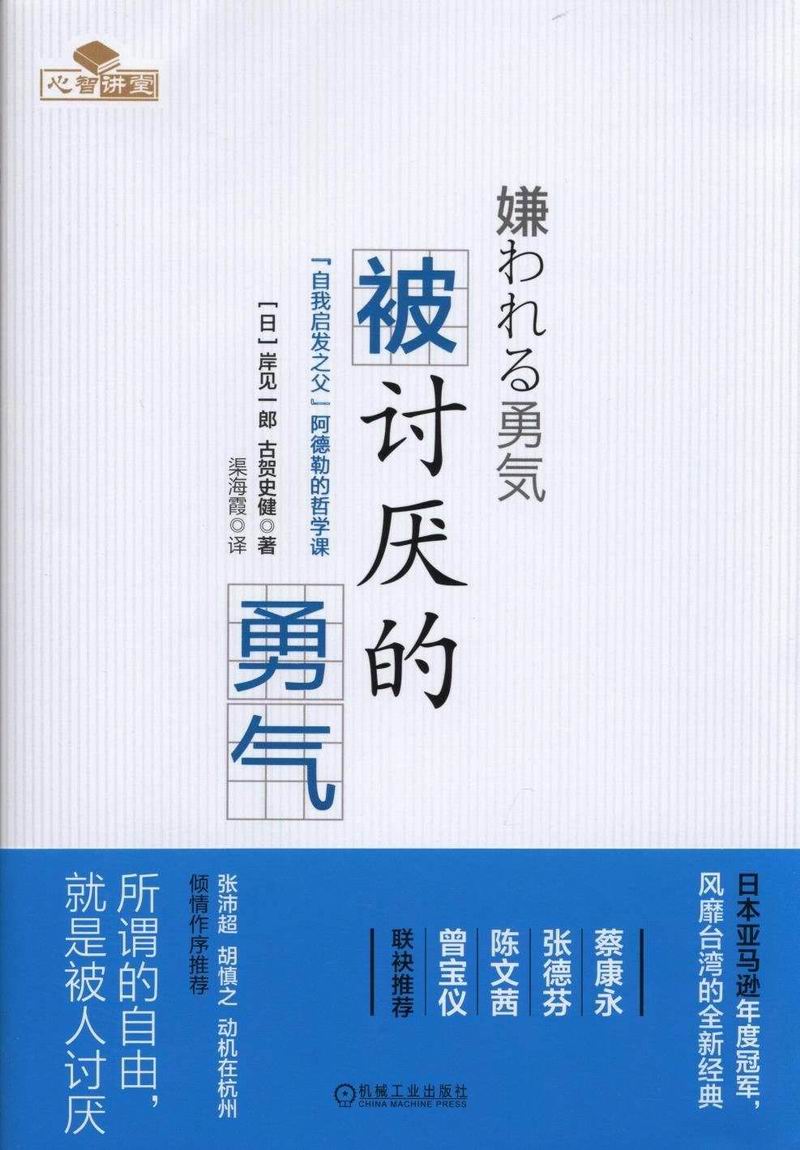

如果你很苦惱,希望自己不再被過去限制,我們推薦你看這樣一本書,它的思路一開始可能會讓你吃驚、憤怒,但是隨著它的一步一步推進,又會打動你,讓你嘗試接受另外一種看待問題的方式。它就是來自日本的一本介紹世界知名心理學家阿爾弗雷德·阿德勒思想的書——《被討厭的勇氣》。

在許多反思童年、原生家庭的文章里,常常出現一句話:“幸運的人一生都被童年治愈,不幸的人一生都在治愈童年。”據說這句話出自阿爾弗雷德·阿德勒。但是,有人真的去翻讀查閱,卻困惑地找不到原話出處。如果你看過《被討厭的勇氣》,或許更容易產生懷疑,因為阿德勒一點也不像會說出這類話的人(如果他真的說過的話,可能他在表達的時候,意思和我們如今理解的不一樣)。

阿德勒不相信原生家庭決定一個人的命運,他認為是人自己選擇了如今的痛苦和不幸,因為這些痛苦和不幸是有作用和功能的,它可以滿足人們趨利避害的需要。

維持現狀、保持痛苦,是因為有所獲益,你看,只要歸罪他人就可以了;改變現狀、追求幸福,需要自己拿出勇氣,面對可能的失敗,承受很大的壓力。

只有人愿意認識到這一點,像西西弗里從山底向山頂推動巨石一樣克服趨利避害的本性,承擔起此時此刻追求幸福的責任,人們才能從無法改變的無奈中走出來,走出一片嶄新的天地。

我們就以書中的一個例子來說吧。

有一個年輕人多年躲在房間里閉門不出。他很希望到外面去,像一個正常人一樣擁有工作。可是一踏出房門,他就會心悸不已,手腳發抖。通常我們的解釋是,這個年輕人在過去和父母的關系中受過傷害或者太嬌生慣養,亦或者后來在學校、職場遭受過心靈的傷害,導致他現在無法再走到外面。

《被討厭的勇氣》認為如果我們一味地關注過去,用原因來解釋現在,就會陷入“決定論”,也就是說,現在、未來都由過去的事情決定,且無法改變。讓“改變”發生,需要的是重新調整看待這件事情的順序——這位年輕人不是因為創傷才無法走出去,相反,是因為不想走出去,所以才制造出心悸和發抖。

阿德勒心理學把這種理論叫做“目的論”。

這本書采用了哲人和愛思考的年輕人對談的形式有條理地推進這個觀點。在此就不一一詳述了。重要的是,阿德勒希望人們看到,執著于被給予了什么,并不會改變現實,我們需要的是更新內在的觀念,重新去思考“癥狀”、“痛苦”的目的和功能。

當然,現實生活中,如果你直接拿這種觀點跟人解釋,很可能會讓對方目瞪口呆,無法接受,甚至想要手撕了你——難道你懷疑我的痛苦是假的?

但是,當我們反觀自己的內心,并且保持更加坦率的態度,你就會承認,痛苦實際上也是受益的工具。

就以書中這個例子來看,我們來看看無法出門的年輕人獲得了什么好處。

因為無法像正常的人出門、工作,痛苦的他可以得到父母更多的關心、照顧和愛。親戚朋友們都可憐他、體諒他、為他心疼,而一個正常的人是很難得到這些的。

如果父母曾經傷害了自己,生病還可以成為一種報復:你們當時對待我的方式是錯的,現在我要讓你們自責。比如,被父母虐待的孩子有些會誤入歧途、逃學,甚至自殘,這些行為既是痛苦的外顯,也是他們報復父母的手段,讓父母痛苦、讓父母煩惱,讓父母看見自己。

第三,不出門,就可以不用面對外界的困難,不用面對競爭的失敗,不需要被評價體系認可。

一個人走上社會,要成為佼佼者、成功者,該有多難?不僅困難多,而且還要面對一個殘酷的真相:你是一個特別普通特別平凡的人。

這是很痛苦的自我認知。承認這一點,對每個人都不容易。

而生病了,就可以有正當的理由不與外界發生關聯,不去面對希望別人認可而不可得的痛苦,不去面對無法獲得成功的窘迫和悲傷。

……

是不是覺得這本書的觀點太狠了?

其實,《被討厭的勇氣》并不是希望扒掉你的“外套”,只是推動人們看見我們作為人,在趨利避害的本性之外,還擁有選擇的勇氣、面對困境的勇氣。

當然,這本書更有價值的地方在于,它帶領我們去探討人生存在的終極意義,如何超越過去、超越他人的認可,超越來自未來的焦慮,獲得真正的幸福。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司