- +1

禮士會客廳|非正規商業與“有溫度的生活體驗”

日前,地攤經濟的話題引發了公眾的關注。相比于商場、超市、餐廳等占據了固定空間的商業經營活動,地攤的場地、業態、從業人員更為靈活,既為城市管理帶來了諸多挑戰,也具備接地氣、促就業等特點。伴隨學界對“非正規經濟”的關注和討論,作為城市規劃師,我們不由得好奇:地攤這種非正規經濟中的典型商業形式,是否受廣大市民的歡迎?大家對地攤又有哪些擔憂?

以“禮士會客廳”為平臺,在眾多專家和朋友的支持下,我們通過微信公眾號開展了“地攤那點事兒”主題問卷調研,讓數據說話,聽公眾發聲,一起看看“地攤兒那點事”。

多數市民的選擇:需要地攤,期待精細管理

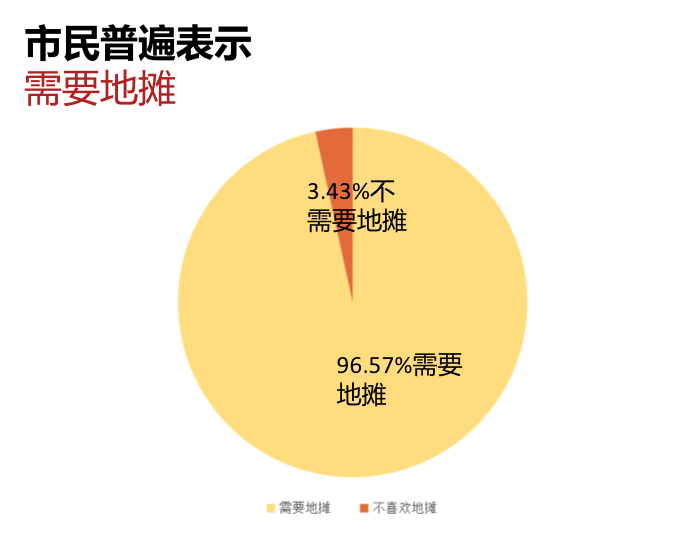

問卷填寫者普遍表示需要地攤,需求涵蓋蔬菜、瓜果、早點、夜宵、配鑰匙、修車等等。只有不到4%的填寫者表示生活中完全不需要地攤。

那么,當地攤和城市環境發生沖突時,市民又會如何取舍呢?

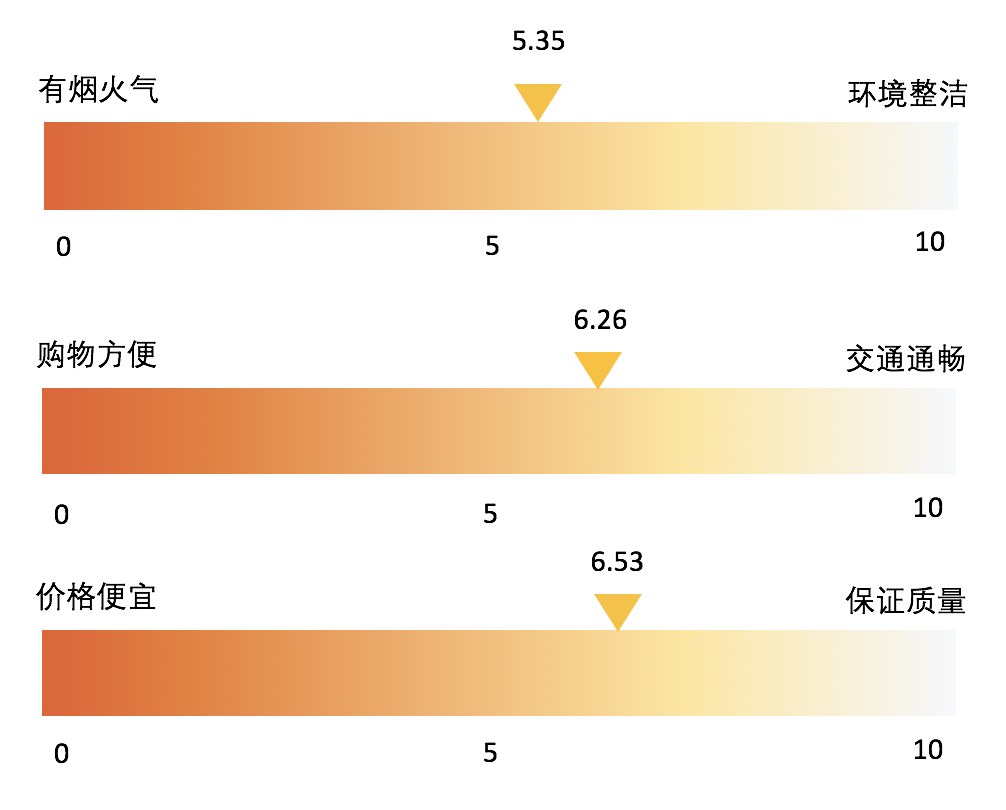

從數據上看,市民普遍需求地攤的同時,也擔心地攤對公共衛生、交通和消費環境的影響。

具體來說,如果有煙火氣的地攤和環境的整潔發生了沖突,市民更希望地攤是整潔的;如果占道經營帶來的購物便利和交通的通暢發生了沖突,市民更希望交通通暢;如果價格和質量發生沖突,市民更看重商品和服務質量。

總的來說,市民需要的不是占道經營、臟亂差的地攤,而是整潔、有序、保質的地攤。由此可見,地攤的服務不能一味追求煙火氣、購物方便、價格便宜,還需兼顧環境整潔、交通通暢和質量保障。這樣的地攤既不會破壞城市環境,又能給市民帶來“有溫度的生活體驗”。

市民眼中的最佳地攤:定點,好吃,可逛可玩

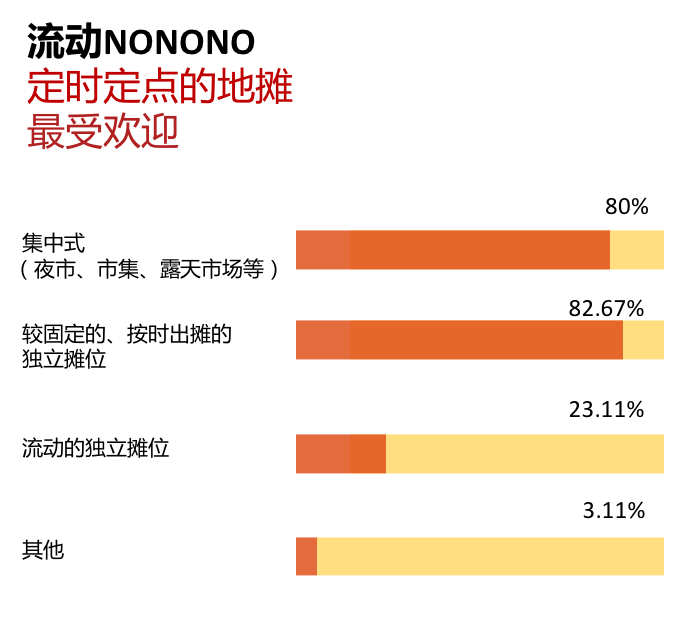

與很多人心目中沿街販賣、打游擊戰的流動地攤不同,市民更喜歡位置相對固定的地攤。不管是集中經營還是獨立攤位,位置固定代表著回頭客和口碑,更代表了熟稔的人情味兒。

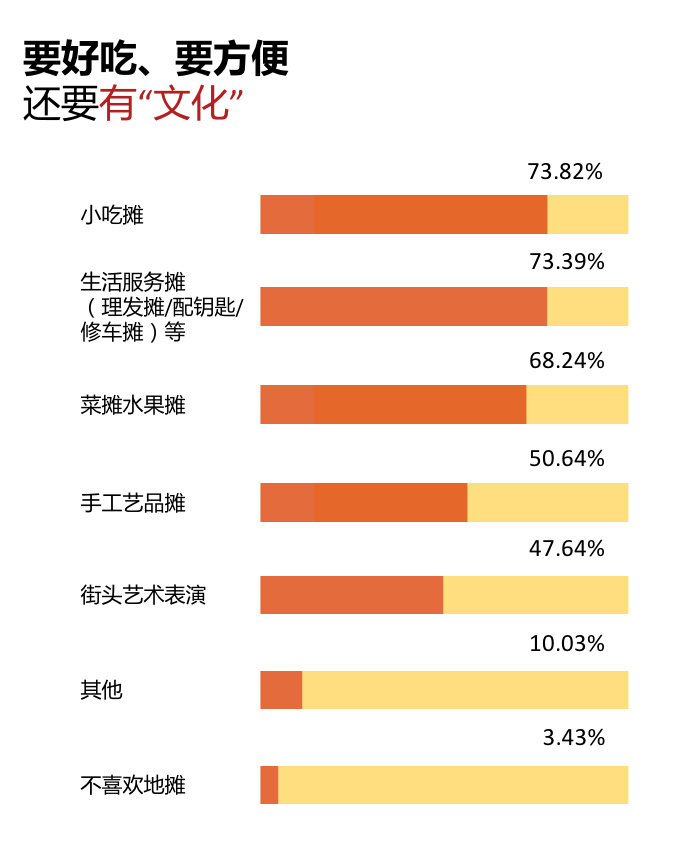

位列榜首的小吃攤與第二名的生活服務攤得票不相上下。街邊的美味可以撫慰忙碌的生活,修車、配鑰匙等服務則是許多人的“剛需”。其他幾項得票也不低,尤其是國內很少見的街頭藝術表演,有高達47.64%的得票率。另外,還有一些填寫者提及“二手市場”“跳蚤市場”這種地攤形式。

雞蛋灌餅攤,烤冷面攤,曾是冬夜加班后的唯一溫暖。

喜歡市集性質的文創小吃服裝結合的地攤,可以比如說在一個廣場每周幾固定可以擺攤。

——填寫者留言

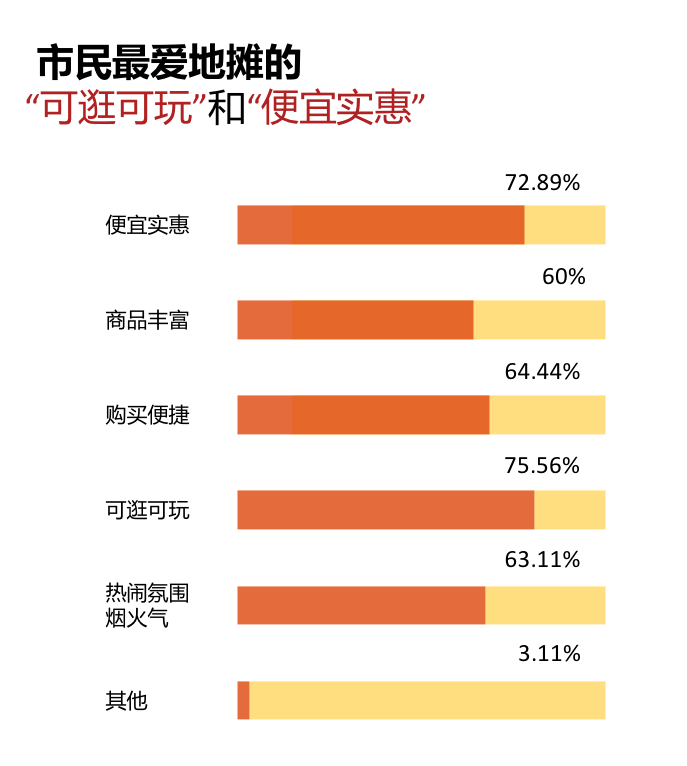

對于市民來說,地攤不只是商業場所,更是一個休閑娛樂的空間。除了“買”與“賣”的特征之外,“逛”是地攤的一大特色。 “便宜實惠”這個特點也得到許多關注。另外在開放選項中,“人與人的互動”也被提到。

在年齡分布中,我們看到20歲以下和60歲以上的人群最關注的是“便宜實惠”和“商品豐富”。而初入職場的90后和作為社會中堅力量的80后,對商品本身的關注則沒有那么高,主要是看重地攤的“可逛可玩”和“煙火氣”。

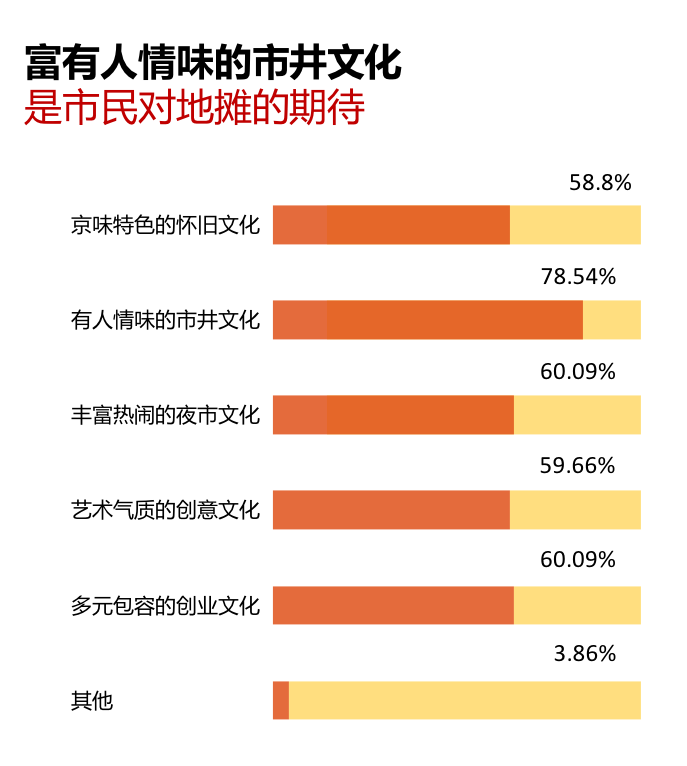

在地攤文化方面,有人情味的市井文化位居榜首。除市井文化外,大家對其他幾種文化的期待也很高。

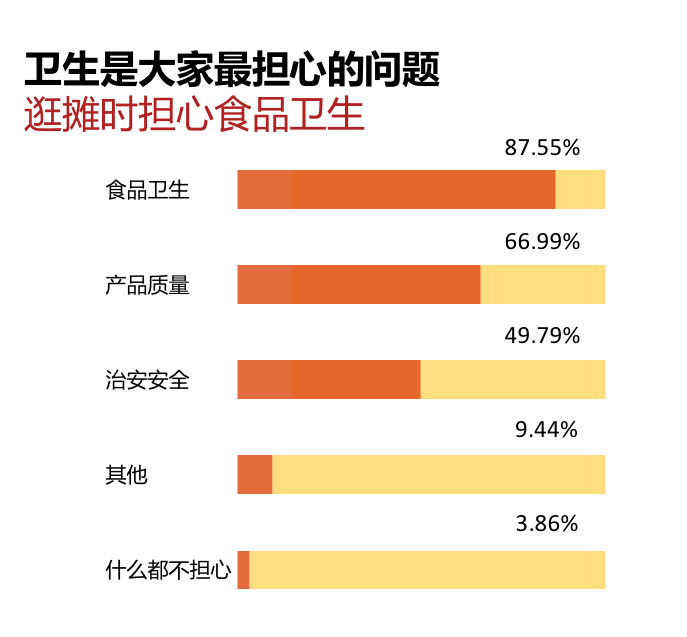

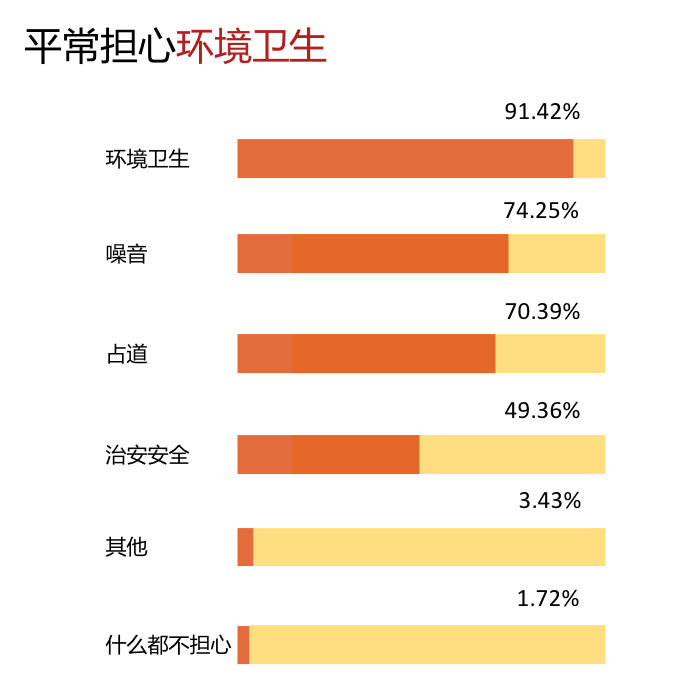

市民最擔心的問題:臟亂差

在對地攤的擔心中,食品衛生、環境衛生問題高居榜首,其次為噪聲和占道經營的問題。這也體現了大家對在允許擺攤時,也要加強地攤管理的要求。

簋街、食寶街(均為北京的小吃街、美食街)以及廟會等形式的“規范化地攤”人氣和熱鬧不止,說明大家還是喜歡的。建議多學學其他城市,提高管理水平,別因噎廢食。

——填寫者留言

夜間經濟,地攤助力

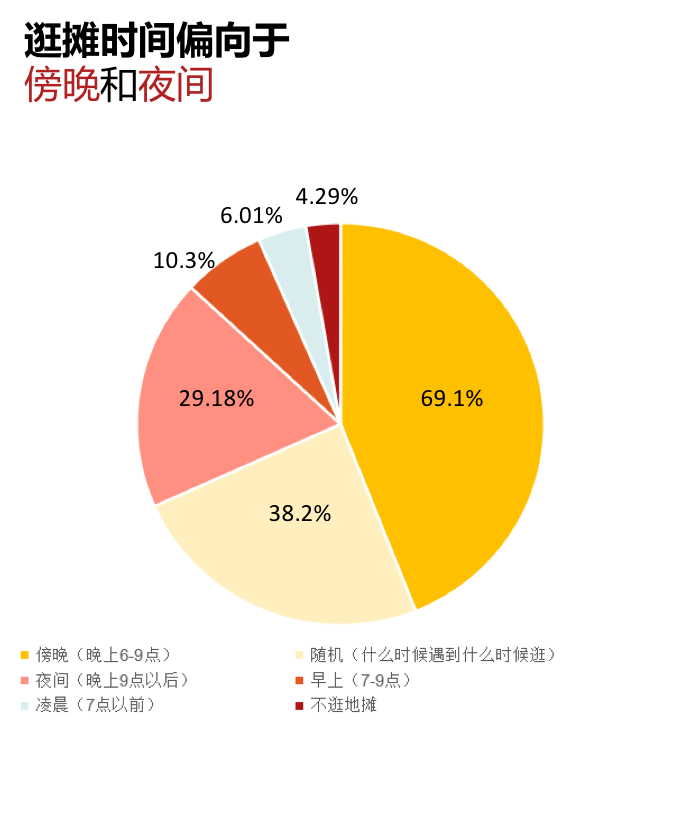

大部分市民傾向于在傍晚或夜間逛地攤,來一場晚間的放松。

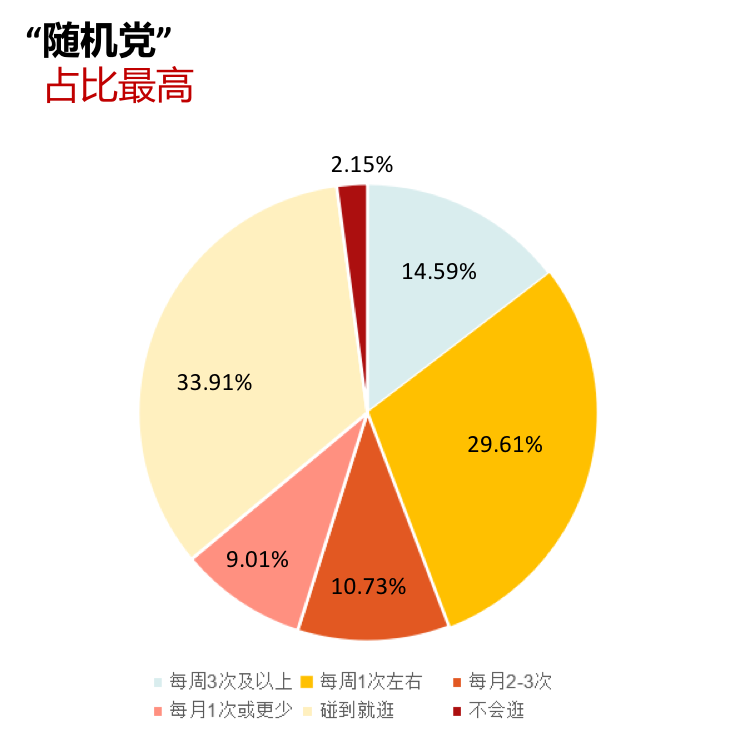

如果有地攤的話,大家期待的逛攤頻率也不低,三分之一的人每周想至少逛一次地攤。“隨機黨”占很大比例,什么時候碰到就什么時候逛。下班路上碰到地攤,可能很多人都會想去走一走。

為生計所需和業余生活而擺攤

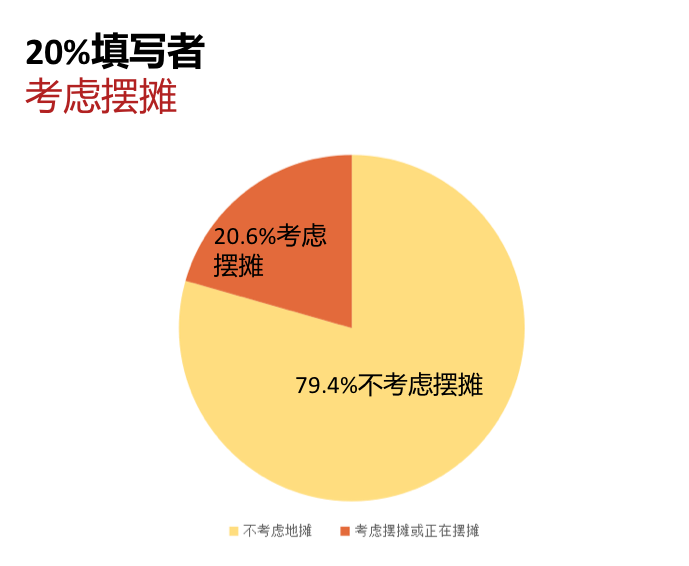

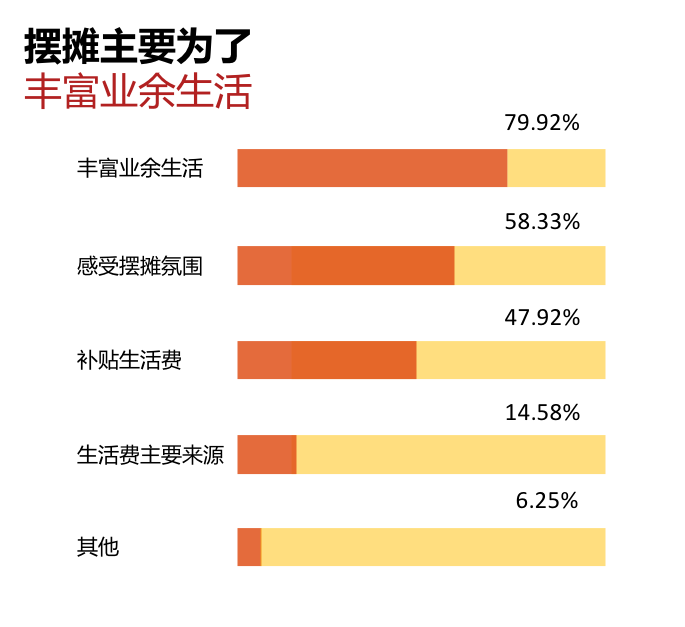

出乎本調研問卷設計者的預料,將近五分之一的填寫者考慮過擺攤或正在擺攤。其中,大部分人想通過擺攤豐富業余生活或感受擺攤氛圍,也有相當比例的公眾期待通過擺攤賺取生活費。受本問卷傳播途徑(微信公眾號)的局限,真正需要擺攤來增加收入的比例可能更高。

通過年齡和擺攤意愿的交叉分析,可以發現80后是選擇“考慮擺攤或正在擺攤”比例最高的群體。除了豐富業余生活,感受擺攤氛圍外,相比于其他處于工作年齡的群體,選擇“補貼生活費”的80后也占了不小比例。

地攤對一部分人來說是剛需,期待政府管理而非“清理”

一些人認為,精神需求讓地攤成為剛需。

留言1: 是剛需。地攤上的自己區別于上班的自己,是自己另一方面的展示和需要,不僅僅是物質上的需要,也是精神層次的依托,會有參與感,更能讓自己覺得融入這個城市。

留言2: 是,地攤是市井文化的一個縮影,和熟悉貨品的攤販溝通是體味生活真諦的方式,也是體會人艱不拆的社會課堂。內砍完價兒十塊錢四雙的白襪子總是比超市二十五一雙的好穿。

留言3: 是的,是晚飯后可以去玩的好地方。我小時候在哈爾濱兩邊長大,那里有規模很大的夜市,前面多次提到的煙火氣,是很好的生活體驗。

對另一些人來說,地攤不是剛需,但仍然希望有地攤。

留言1: 就如同吃多了大魚大肉,還是喜歡不時喝碗小米粥一樣,喜歡地攤經濟同樣是因為它給生活帶來的調劑。看到擺攤人和買東西的人的笑臉,可以感受到生活的樂趣。

留言2: 不是,這么久都沒有地攤了也沒什么,不過談到地攤就勾起了回憶,想想覺得還是有地攤時好。

留言3: 不是,要買的東西淘寶都有。但是如果地攤有質量保證,稍微貴一點也會因為方便而選擇。

大部分填寫者認為,加強管理是允許擺攤的前提。

留言1: 北京是首都,具有獨特性,不應該允許隨意擺攤。但是城市也需要煙火氣,可以適當劃分地點統一時間進行,滿足人民娛樂等需求。

留言2: 地攤不是臟亂差的代名詞,政府在加強管理的同時,需要給從事地攤的人一種安全感,讓他們覺得只要按照政府的要求去做,就可以長期經營。誰不想在一個穩定的條件下,好好經營呢。

留言3: 不能為了擺地攤而擺。要從擺攤者和附近居民的綜合需求來考量運作時間、管理機制和城市影響。

留言4: 城市是否應該有地攤?看看各大世界級城市,答案基本就有了。西方發達國家的城市中,yard sell,flea market,farmer's market 到處都有。波士頓有昆西市場,倫敦有科芬園,都是很好的城市景點。西班牙巴塞羅那有蘭布拉大街,是世界著名的地攤市場大街,浪漫無比。我覺得地攤最主要的功能是生活物品的再分配,有了這個再分配,可以減少資源的浪費,物盡其用。

關于地攤的小故事

在問卷調查的最后,填寫者還分享了許多關于地攤的小故事,讓我們看到地攤與生活的精彩碰撞。

留言1: 之前五道口還有大量地攤兒的年代,我有很多閑置衣服,某一天晚上鼓足勇氣到五道口地鐵站門口擺了個攤兒,半賣半送處理完,過程很歡樂。一直很提心吊膽怕城管來轟,后來人家告訴我們城管剛轟完一撥兒我就來了……我還納悶為啥一個攤兒都沒有呢……

留言2: 我在鳥巢的演唱會擺兩天地攤賺了5000,特爽!

留言3: 在2008年到2010年期間,在北京創業階段參加了一些創意市集形式的"地攤",分別在南鑼鼓巷,海淀公園,那里花園等地方售賣自己設計的創意產品。如今已經有了自己的工作室,回想起來是十分難忘的一段創作經歷!

禮士會客廳|下期話題預告:社區與社區商業

(本文作者:王虹光、李曉佩、任書杭、郭鶴揚、喬詩佩。項目得到中社社區培育基金支持。)

————————

“禮士會客廳”是由中社社會工作發展基金會社區培育基金啟動的對話專欄。作為國內首支從城市更新視角推動社區建設與公眾參與的專項基金,中社社區培育基金力圖通過“禮士會客廳”,搭建社會公眾與城市規劃師探討城市話題的虛擬空間,期待透過各行各業的眼睛,從立體的視角看待城市面貌,思考城市問題與發展潛力。

“禮士”取自北京的路名南禮士路,歷史上曾經被稱為“驢市路”,1949年后雅化為“禮士路”,現分布有多家城市規劃建筑設計單位。???????

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司