- +1

“兩山”理念15周年④|綠水青山下,三個農民與余村變遷史

2005年8月15日,時任浙江省委書記習近平考察湖州安吉余村,首次提出了“綠水青山就是金山銀山”的科學論斷;2020年3月30日,習近平總書記再訪余村。

15年很短也很長,可以讓認識凝聚成共識,也可以讓理念變為一個國家的行動。黨的十九大報告指出,“建設生態文明是中華民族永續發展的千年大計,必須樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念”。“增強綠水青山就是金山銀山的意識”寫入了《中國共產黨章程》。

作為“兩山”理念的誕生地和堅定不移的踐行地,15年間勾畫于湖州大地的豐富實踐告訴我們:

面對綠水青山還是金山銀山的進退與抉擇,會有陣痛,但不能迷失;“綠水青山就是金山銀山”,貴在咬定青山的堅持不懈;“綠水青山就是金山銀山”的中國意義并不僅僅在于物質財富的創造和轉換,社會治理的和諧相融同樣是最美的風景。

在湖州看見美麗中國。生態文明的新時代,需要新的理念,新的思維,新的方向。

為此,從余村出發,以“兩山”理念15周年的湖州實踐為軸,澎湃新聞(www.kxwhcb.com)深入踏訪調研,力求探尋和解答這一生態文明成功樣本背后的為什么。本組系列報道共5篇,以下是“案例篇”。

余村全貌 安吉縣委宣傳部 圖

余村,是浙江北部山區1個普通得不能再普通的小山村,隸屬于安吉縣天荒坪鎮,因境內天目山余脈余嶺及余村塢而得名。全村三面環山,北高南低,西起東伏。

在有著“七山一水二分田”之稱的浙江省,這個深藏于群山之中的村莊與其他山村一樣,理所當然地過著“靠山吃山”的日子。

1980年之前,余村人依靠少得可憐的一點農田耕作,吃飽、穿暖都是奢望。1980年后,開始發展起了鄉鎮企業,憑借山上優質的石灰巖,開礦山,辦水泥廠,向大山要飯吃。

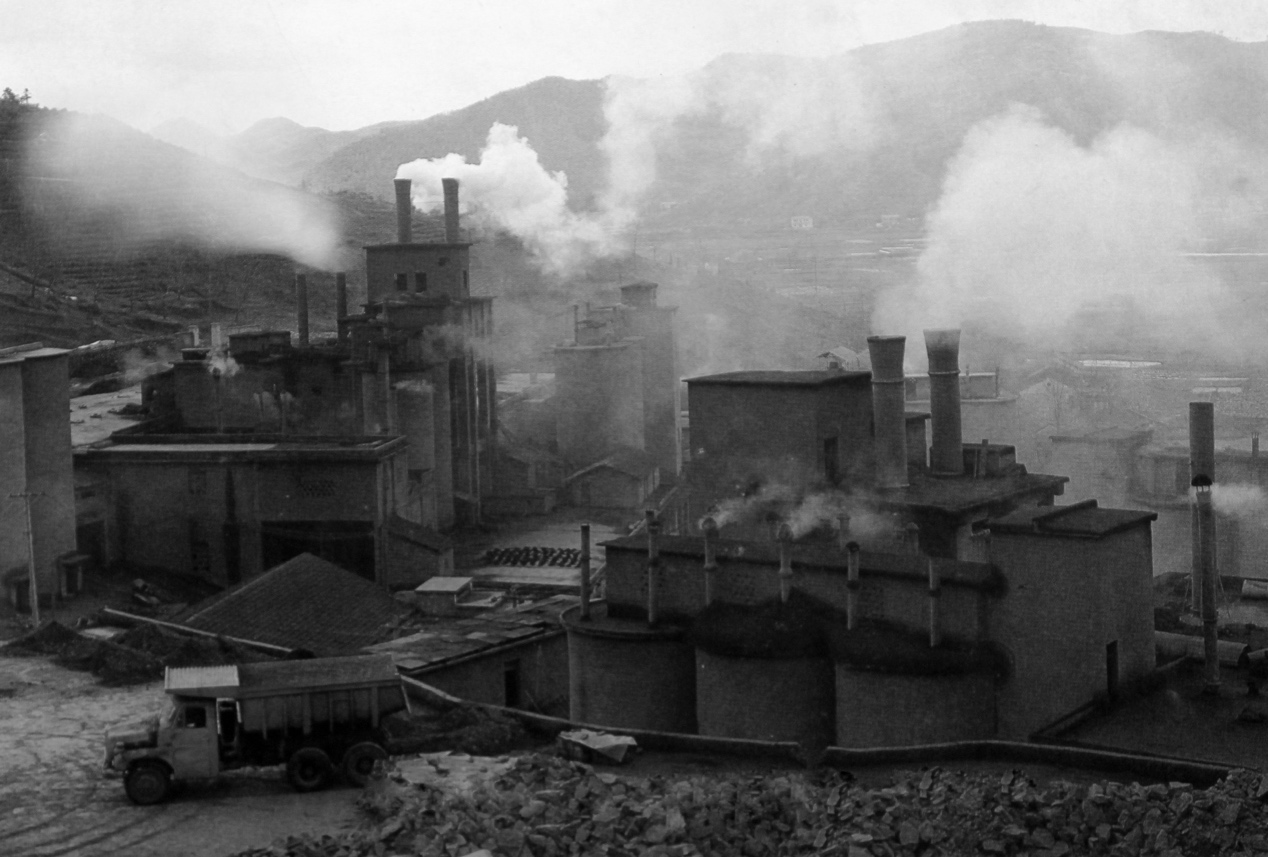

“賣石頭賺錢”,幫助村民擺脫了貧困。但石礦開采、開窯煉礦產生的污水、廢氣、粉塵等嚴重污染隨之而來。不到10年時間,曾經的秀美山村,已淪為一片“窮山惡水”。

80年代,余村開礦山、辦水泥廠。安吉縣委宣傳部 圖

面對煙塵漫天、污水橫流,痛定思痛的當地政府和村民決定關停礦山和水泥廠。然而轉型之后向何處去?礦山企業關閉帶來的是經濟收入的“斷崖式”下跌,余村站在了進退彷徨的十字路口。

就在礦山企業全部關停的2005年8月15日,時任浙江省委書記的習近平來到余村調研。聽取匯報后,對余村的選擇給予了高度的肯定,并首次提出了“綠水青山就是金山銀山”這一重大理念。

“兩山”理念給余村人吃下了定心丸,也指明了堅定地走下去的方向。2020年3月30日,習近平總書記再訪余村,15年后的這個小山村早已從當年的污染重災區,蛻變為“客路青山外,行舟綠水前”的國家4A級景區。綠水青山下,這個僅有280戶農家的小山村,2019年全村經濟總收入已達2.796億元,人均收入49598元,村集體經濟收入521萬元。

日前,澎湃新聞前往余村,記錄了3位村民15年間的點點滴滴。他們的故事,既是“兩山”理念之后余村人的生活“縮影”,也是無數個像余村一樣的中國村莊的時代變遷。

鮑新民:那時候,淺色的衣服都不敢穿

村民檔案

鮑新民, 64歲

2005年:余村黨支部書記

2020年:“兩山”理念義務講解員

余村“兩山”理念石碑 安吉縣委宣傳部 圖

在余村的村中心位置,矗立著一塊巨大的石碑,上面鐫刻著十個大字——“綠水青山就是金山銀山”。石碑背后,青山和綠水交相環繞。

每天,如織的游客和參觀者穿行于余村,或在石碑之下打卡拍照,或在稻田花海間徜徉流連,感受著生態旅游的別樣趣味。

當澎湃新聞見到鮑新民時,身穿白襯衫和黑西褲的他,正精神矍鑠地為來客介紹“兩山”理念給余村帶來的變化。當天,恰逢以他本人名字命名的工作室揭牌成立,工作室的職責就是宣講“兩山”理念。

鮑新民(右二)工作室揭牌。 澎湃新聞記者 張劉濤 陳雅儒 圖

“現在老是說以前的事情叫往事如煙。往事如煙這個詞,以前在我們這兒可不是個什么好詞,那真的是漫天煙塵。”采訪伊始,鮑新民說:“以前可穿不了這么淺色的衣服。每天干干凈凈出去干活,回來時身上好幾層灰,有時候臉都是黑的,只能穿深色衣服。”

1992年,熱心人鮑新民當選了村委會主任。此時,余村已經是出了名的富裕村,僅僅依靠每年賣石頭,村集體就能賺300多萬元,幾乎可以說是“躺著賺錢”。

沒有人會想到,日后,鮑新民和村兩委共同作出了一個可謂“石破天驚”的決定——關礦山。

“那個時候老百姓的想法很簡單,有班上、有工資拿就行,沒有人去考慮污水該怎么辦。”鮑新民告訴澎湃新聞,關礦山也是無奈之舉,一方面環境污染非常嚴重,另一方面是礦山事故導致不少村民傷殘。

最終,從2003到2005年,余村開始陸續關停村里的水泥廠和礦山。集體經濟收入直接降到了最低點,許多余村人失業,一些認為自己被砸了飯碗的失業村民,甚至當面指著鮑新民的鼻子就開罵。

這時候已經擔任村黨支部書記的鮑新民壓力好大,“我們做得對還是不對?余村到底應該往哪里去走?我們心里也沒有底。”

2005年8月15日,時任浙江省委書記習近平到余村調研,這是鮑新民第一次當面見到習總書記。也就是在這一次調研中,習近平首次提出了“綠水青山就是金山銀山”。

“當時我向習總書記匯報我們村兩委民主決策的時候,就講到我們關掉礦山的事,他聽后很感興趣。”鮑新民告訴澎湃新聞,“習總書記贊揚我們關掉礦山是對的,并且說現在的城里人都愿意到農村吃住玩。我聽到這話,就覺得余村搞農家樂和生態旅游應該堅持下去。”

此后,在鮑新民的帶領下,余村人開辦農家樂、推出漂流項目、發展觀光農業,慢慢實現了生態轉型。山又綠了,水又清了,村民的錢袋子又鼓了起來。

鮑新民感嘆:“總書記當年給我們指引的這條路,讓余村地覆天翻。”

2016年,鮑新民退休,不過他閑不下來。這位“兩山”理念的親歷者與實踐者自發擔任起了村里的義務講解員,風雨無阻。他要讓更多的人知道,“兩山”理念給余村帶來了什么,為什么要堅定地走“兩山”理念之路?

2018年12月,在慶祝改革開放40周年大會上,鮑新民以“綠水青山就是金山銀山理念的踐行者”被黨中央、國務院授予了“改革先鋒”榮譽稱號。

今年3月30日,習近平總書記時隔15年后再次來到余村考察,鮑新民又一次見到了總書記。“總書記今年來的時候和我們說,你們這個路是對的,選對了路就要堅持走下去。”

鮑新民告訴澎湃新聞,兒子和女兒如今都在杭州工作,幾次三番說要接自己和老伴去城里養老:“我哪里也不去,我的根就在這綠水青山里。”

潘春林:怎么也想不到現在一天的收入比過去一年還多

村民檔案:

潘春林,49歲

2005年:從水泥廠下崗,剛剛辦了余村第一家農家樂

2020年:他的春林山莊年純利潤近100萬元

正在排桌的潘春林 澎湃新聞記者 張劉濤 陳雅儒 圖

“6號桌加一個紅燒肉圓和筍干毛豆,2號桌的菜再快一點。”用餐時間永遠是潘春林最為忙碌的時候,即便身為老板,在用餐高峰期,也要同時擔任跑堂傳菜、接客點單的工作,穿梭在大廳和后廚之間。

“以前想著自己這輩子應該是在礦上開拖拉機運石頭到老了,誰能想到能有今天這樣的改變。”在忙過旅客用餐高峰的“混戰”后,略顯疲憊的潘春林向澎湃新聞感慨道。

1989年從學校畢業之后,潘春林先是在村里的礦山開拖拉機,后來又進了水泥廠上班,和石頭打了十幾年交道。2004年,余村開始關停礦山企業,丟了工作的潘春林便辦起了村里的第一家吃住一體的農家樂——春林山莊,現在已成為余村的招牌。

回憶起那段轉型的時光,潘春林依舊十分感慨:“真不知道那時候是怎么熬過來的,整個人都蒙掉了。”2003年,他父親從礦山下崗,自己從水泥廠下崗,夫人承包的一個小飯店也因為礦山的關閉,生意變得十分慘淡,一家子基本沒了收入。

2004年,在村兩委的鼓勵下,潘春林開起了農家樂,成為村里第一個吃螃蟹的人。

“當時自己口袋里只有3萬塊,但總投入需要60多萬。”鮑春林說,找了銀行貸款加上東拼西湊,總算湊足了全部投了進去。

起初,農家樂沒啥生意:“當時很多朋友都和我說,你一個小山村能有多大的游客資源?錢肯定要打水漂。”

習總書記2005年考察余村后,村里在環境整治包括景區道路拓寬、污水治理、垃圾收集分類等各方面下了大力氣。村子變美了,游客也越來越多,從周邊的杭州、上海等城市,逐漸擴大到了全國各地。

“大的變化是2006年開始的,生意紅火起來,當時一年賺了30多萬,兩年時間就把借來的60多萬債務基本還清。”潘春林說, 2007年下半年,為滿足不斷增加的游客量,他還特別將農家樂擴建了1棟樓房。

春林山莊 澎湃新聞記者 張劉濤 陳雅儒 圖

春林山莊的名聲越來越響,生意忙不過來了,潘春林就主動聯合其他農家樂,共享客源。2010年,天荒坪鎮的幾個農家樂協會還一起開通了往返上海、無錫等地的旅游直通車,開著巴士上門接送長三角的游客。

“從前,一家人都圍著礦山轉。現在,我父母、妻子、妹妹包括周圍的一些親戚朋友都跟著我一起靠農家樂致富。去年,春林山莊營業額300萬左右,純利潤近100萬,一天的收入就比過去的一年還要多。這都是托了綠水青山的福啊。”潘春林說。

胡青宇:曾經逃離的家鄉成了我創業的好地方

村民檔案:

胡青宇,35歲

2005年:離開家鄉去溫州念大學

2020年:在余村經營首批民宿,做新農民

青宇回來了。那個曾經被母親反復叮囑“離開老家,越遠越好”的胡青宇回來了。

在余村黨群服務中心,澎湃新聞見到了胡青宇。如今的他既是民宿主人。也擔任著余村村委委員,負責民兵、會計等事務。“今天主要是把土地流轉協議上的一些條款復核一下,還有村民小組的賬目也需要再理一下。”面對澎湃新聞,胡青宇駕輕就熟地介紹著手頭的工作。

胡青宇 澎湃新聞記者 張劉濤 陳雅儒 圖

“小時候在家的時候,睡在床上,天還沒亮就能聽到去礦山拉石頭的拖拉機聲。當年我的房間臨街,就算不開窗,屋里也都是厚厚一層灰。”胡青宇說起了自己少年時對家鄉最深刻的記憶。

與村里大多數家庭一樣,胡青宇的父母曾經也是村辦礦山和水泥廠的職工,雖然有著還算不錯的收入,但永遠轟鳴的機械聲和漫天的煙塵,令從來沒有離開過余村的上一輩人感到,自己的孩子是不能再這樣過下去了。“你要好好念書,有一天考上大學就離開這里,遠走高飛。”胡青宇耳邊總是縈繞著母親的這句話。

19歲的那年,胡青宇實現了母親的愿望,去往浙江民營經濟最發達的溫州求學。本科計算機專業畢業后,便留在溫州開始了自己的創業生涯,幾年打拼,他在溫州擁有了3家經營智能家居銷售的門店。

“我一直認為,老家是肯定不會再回去了,慢慢地就只剩下回憶了。”

然而,在礦山關停多年后,胡青宇逢年過節回余村,發現老家變了,變得干凈了、熱鬧了,和自己兒時的記憶不一樣了,靠青山綠水脫貧致富的鄉親也多起來了。這不禁讓胡青宇動起了回老家創業的心思。“關鍵是,我念過大學,見過更大的世界,也在溫州學到了不少市場經濟的本事,我有我的優勢。如果回去,自己應該可以算是新農民吧,新農民就要有新農民的樣子。”

2016年,在綠水青山之下,曾經一心想著“逃離家鄉”的胡青宇回來了,在老家開起了首批民宿。差不多同期,還有余村在外的4名大學生也先后開出了三家民宿。

胡青宇創辦的民宿 澎湃新聞記者 張劉濤 陳雅儒 圖

“我和村里原有以接團隊為主的農家樂相比,差別就在于我注入了文化元素。我更想吸引的是喜歡自駕體驗鄉村情懷的年輕游客。”

胡青宇特別找了城里的設計師對房屋進行了精心規劃,在江南名居的風貌之下,又糅合了簡潔的工業設計感,并為每個房間安上了智能系統。

“最重要的是,在這里客人不僅僅是入住,還要能觸摸到人與人交流的溫度。”幾年下來,胡青宇的民宿經營得風生水起,很多都是回頭客。一來二往,其中的不少人甚至和胡青宇慢慢成了朋友,在各地名山大川游歷,還不忘給他寄來當地的風景旅游明信片,一同分享見聞心得。

胡青宇說,眼下,他正和村里的多位民宿主人籌劃成立一個鄉宿聯盟,準備將余村所有農家樂和民宿整合抱團經營,包括線上推廣、線下銷售,把優勢最大化,為余村生態旅游打造一個整體的品牌。“我們不能辜負了這么好的一片綠水青山,還有很多事等著我們去做。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司