- +1

社會學學者“潛伏”半年,國內首部“三和大神”作品出版

本文作者:田豐

作為一個“奔五”的70后中年大叔,出一本書本不應該那么激動,但《豈不懷歸:三和青年調查》得以付梓真的按捺不住內心的狂喜,我幾乎對所有曾經了解過這本書的朋友們奔走相告,“書要出了!”

如此激動并不是說書有多好,而是感慨這項研究成果從構思到出版期間的艱難,2017年構思,2018年調研,2019年初完稿,之后書稿所經歷的顛沛流離,輾轉于多個出版社和版署,一次次的鎩羽而歸,而電腦里的書稿是始終停留在“三和匯總——20190215”。

是的,連修改的機會都沒有,就被關上了可以刊行的大門。

一直到凱玄畢業,書還在送審的路上,乃至于在謝師宴上,不得不無奈地和凱玄說,不是不想出,是真的出不來。

還好,在一連串的機緣和巧合之下,終于不需要做這一道選擇題了,如果不是有長期的合作關系,就不會和曉冰姐聊及此書出版的艱難,也不會由此認識資深的媒體人張英老師,更不會將書稿交到新經典楊曉燕老師的手中,最后在海豚出版社遇見了畢業于中國社會科學院社會學的嫡系師妹王水。

在眾多好心人的幫助下,書終于進了印廠、上了書架、變成了白紙黑字,此刻向他曾經幫助過本書出版的朋友們道一句:感謝!

雖然一些內容已經不在了,但這本按旅程算幾乎可以拿一張國航金卡的書并未失色過多,而且這種出書的經歷應該可以回味一生。

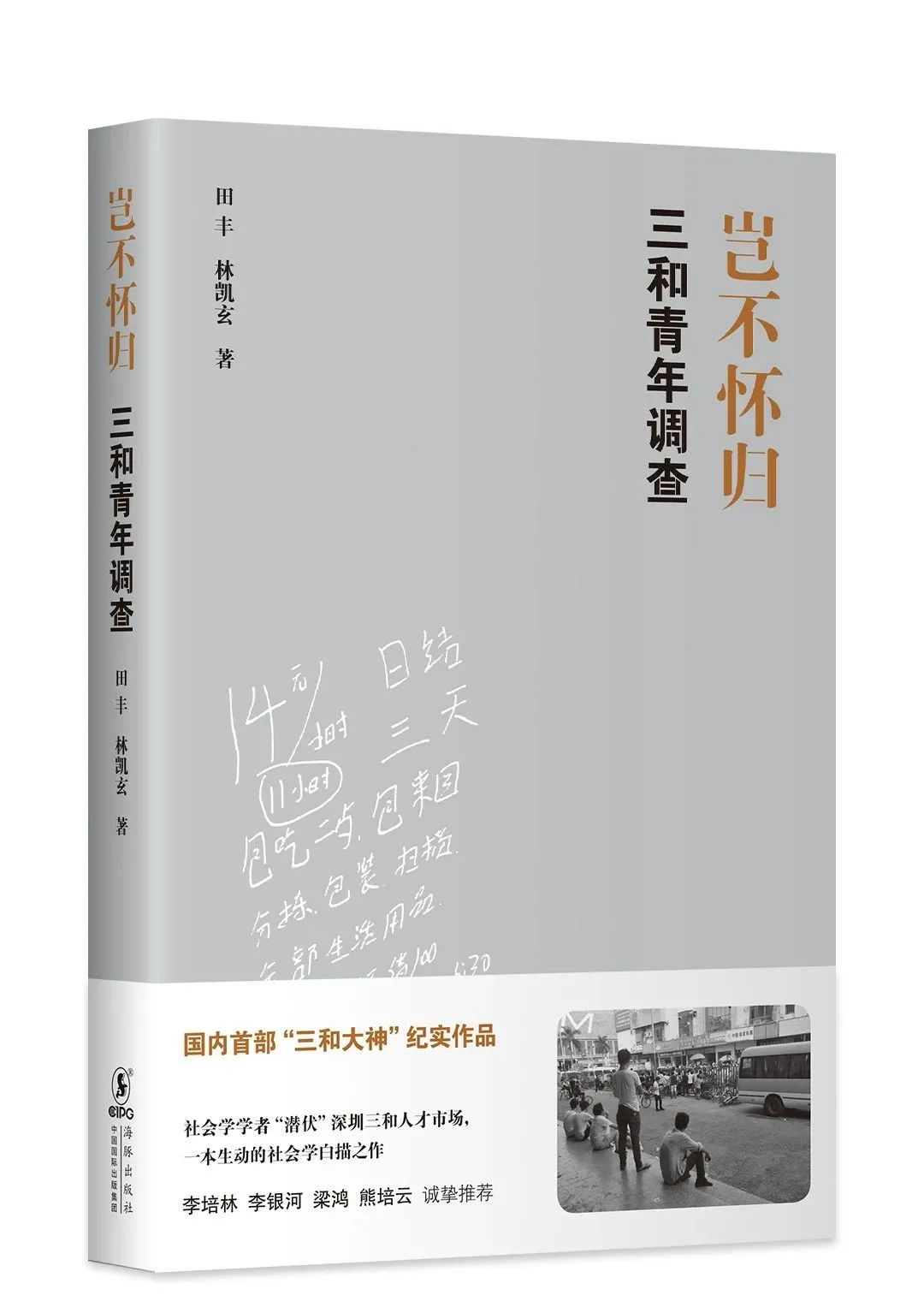

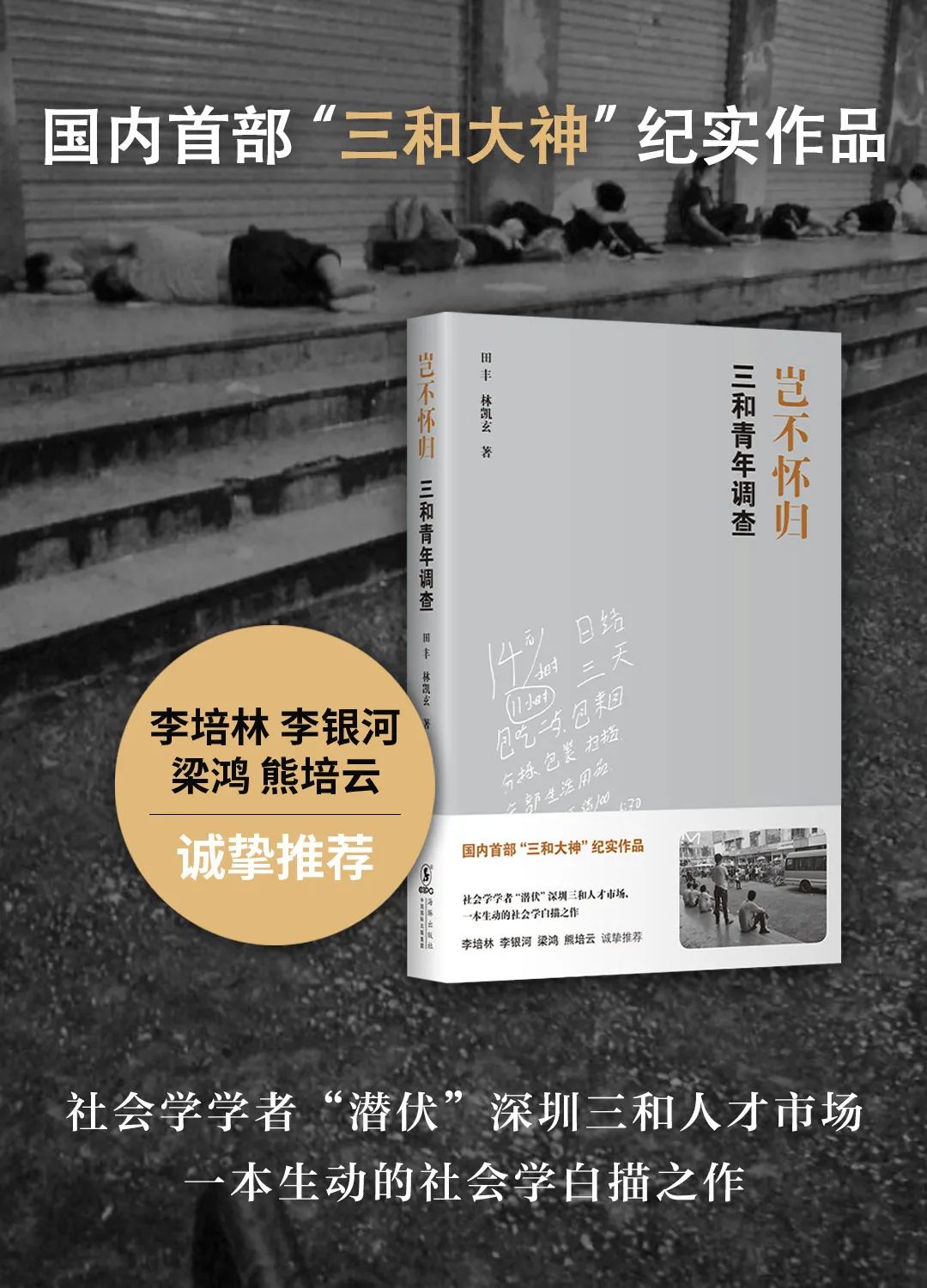

《豈不懷歸:三和青年調查》

田豐 林凱玄 著

2020年8月 出版

▍三和青年調查緣起

第一次聽說“三和大神”,是在朋友小聚的飯局上。一個朋友問我:“你知道最近深圳有一群‘三和大神’嗎?”我一臉茫然,疑惑地看著他,因為在此之前根本沒聽說過這回事。

回到家打開電腦,在網絡上搜索“三和大神”,才發現原來這是存在了相當長一段時間的“人群”。之所以稱其為“人群”,是因為在我當時的理解范圍內,實在無法接受處于這種生活狀態的一群人存在,甚至有時會覺得“三和大神”仿佛和我們生活在不同的世界。

身為研究者,我顯然不能接受這種主觀臆斷的想法。我會時不時地在網上搜索關于“三和大神”的消息,每次看到相關報道,也會保存或收藏起來,總想著有一天會去做三和的研究。等待的時間似乎很漫長,直到凱玄的到來。

有一次與凱玄聊天時說起“三和大神” 是中國城市化過程中的負面典型,卻一直沒有真正的研究介入,而他恰恰對此感興趣,更難能可貴的是,凱玄也愿意去三和做田野。由此,我們師生組成了一個非正式的研究團隊,凱玄轉化為局內人,融入和體驗三和生活,我則是作為局外人,觀察和了解三和青年。

我們從網絡得知,那里的生活環境異常惡劣,非一般人所能忍受,還可能存在一定的人身安全問題。在開始三和青年田野研究之前,我跟凱玄確認過多次,問他怕不怕,甚至到他臨走前,我還在說“現在后悔還來得及”。凱玄則毅然踏上了他的三和之旅,對三和青年長達半年的研究就此展開。

《豈不懷歸:三和青年調查》實拍圖

▍艱難的過程

這項研究開展得非常困難。第一個困難在于我以定量研究為主,在定性研究和人類學的田野方法上,并無特別好的研究基礎。

在做三和青年研究之前,內心是忐忑的,因為不知道最終能夠通過這項研究獲得什么發現,能夠得出什么樣的研究結果。換言之,與以往所做的研究不同,這項研究是帶著美好的愿望和憧憬上路,卻對可能產出的成果沒有任何預期和奢望。時至今日,我依然認為,三和青年的研究最突出之處就是研究本身不帶有任何的預設、假定和理論束縛,而是竭盡所能地描述一個真實的三和青年群體的狀態。

第二個困難是缺乏支持的研究條件,極為考驗研究者的執著和堅持。

三和青年的選題決定了我們基本上拿不到任何科研基金的資助,只有白手起家、貼錢科研,通過各種拆東墻補西墻的方法籌集經費。沒有科研基金資助的好處也是顯而易見的,我們不需要受任何條條框框的限制,也不需要拿出一個八股文式的研究報告或論文,能夠深切體會研究的自由、放手去干也是研究過程中的一個意外收獲。

沒有經費誠然是不小的問題,但更大的問題是,在不可能展開大規模調研的情況下,極少數研究者在一個復雜社會環境中調研是需要耐心和決心的,是需要執著和堅持的。在研究過程中要忍受孤獨幾乎是所有研究者的必修課,但對于一個剛剛入門的學生而言,孤獨也可能意味著迷失,調研過程中凱玄多次提到不知道觀察什么、記錄什么。現在想來,如果能有足夠的經費支撐,有一個小團隊相互配合,三和青年的研究或許會更加深入和透徹。

第三個困難是這項研究在很大程度上得不到政府部門及三和青年的必要幫助和支持。以往很多研究都是在政府部門的幫助和支持下打開調研的通道,但從政府作為社會管理者的角度來看,顯然不希望此類情況被廣而告之。

內封實拍圖

對于三和青年而言,他們雖然多處于落魄的生活境地,但對外來研究者仍帶有強烈的戒備和警覺心理,對任何外來者的接觸、對話或訪談都非常抵觸,畢竟他們也不想讓三和之外的人知道自己的窘境,尤其是這些信息有可能傳播到熟悉自己的家人、朋友那里。

所以,研究三和青年只能通過長期不斷的觀察,才能獲得想要的結果。而在此之前,研究所投入的時間、精力、經費都像是在賭博,不知道會不會收獲有價值的結果。

上述困難也讓我們把研究直接定位于對三和及三和青年最真實、客觀和準確描述的基礎上,盡可能深入三和青年群體中去透視和理解他們對生活、工作的選擇,以及通過這一選擇而聚集在三和背后的邏輯和意義。

這一研究定位并非退而求其次地躲避社會學研究中更普遍使用的、從宏大理論到社會現實的敘事模式,而是試圖在以往社會學研究的套路之外,尋找一種看似淺層卻更具堅實基礎的敘事模式,讓社會學研究更加多元化,形成以描述基本事實為基礎的社會學研究方式。

▍為什么會選擇白描?

很多研究者可能認為把事實說清楚的白描方式并不是真正的社會學研究。這或許不是最好的研究,卻是中國社會劇烈變革過程中最缺乏的研究。可以說,此次研究的設想很大程度上也來自現有社會學對社會事實白描的忽略。一個研究者的視角和方法,決定了他的研究成果、研究取向和論述方式。

2012年,我在美國斯坦福大學做訪問學者時,讀了威爾遜的《真正的窮人:內城區、底層階級和公共政策》一書。威爾遜在談到研究底層階級的方法時指出:

“對底層階級近來問題劇增現象的富有創見的解釋,有賴于耐心細致的經驗研究。單憑人口普查數據和其他二手資料,是遠遠不夠的。必須以經驗數據來擴充這種信息,以更好地反映聚居區底層階級的體驗,以及塑造了而且還將繼續塑造這種體驗的一般社會狀況。要實現這一目的,就必須采用不同的研究策略,從調查到民族志乃至歷史的方法,都可派上用場。”

與此同時,在讀《真正的窮人:內城區、底層階級和公共政策》這本書時,我也產生了兩個疑問。

第一個疑問是,為什么中國始終沒有出現類似于美國黑人社區和巴西貧民窟的底層社會。當然,我們可以猜測是中國的社會條件和社會制度使得底層社會難以出現,比方說,中國的土地集體所有制的特點,中國有強大的中央政府以及非常有執行力的地方政府。或許還有我們以前所看重的鄉土情結,當人們在城市無法生活下去的時候,更可能會選擇回到農村,而不是混跡于城市的底層社會。

但是,這些是真的嗎?中國以前出現過很多城中村,城中村中外來農民工的生活、工作及生存處境,跟底層社會也有一定的相似之處,只不過沒有像黑人社區和巴西貧民窟那樣持續走向極端而已。三和的出現會令研究者眼前一亮,這并不是說我們發現了研究的曙光,而是找到了更接近于極端的典型案例。

必須承認,中國目前仍處于城市化的時代,在城市化過程中,大量的人才、資源、資本向大城市集中,北京、上海、廣州、深圳這些大城市都是城市化的典型代表。深圳出現了三和青年這一群體,北京、上海、廣州會不會出現類似的典型案例?至少目前三和可能是我們能觀察到的最接近美國黑人社區和巴西貧民窟的底層社會。而發現和研究底層社會的最終目的是要更多地思考底層社會形成的原因,了解底層社會人群的生活狀況,以及探尋將來如何面對和解決底層社會問題。

第二個疑問是,為什么中國缺少對社會事實的白描研究,尤其是中國社會處在劇烈變革之下,很多社會現象轉瞬即逝,在深入的系統性研究尚未完成之前,某個現象背后的社會事實可能就已經消逝了。

基于社會事實的白描研究則有助于研究者抓住轉瞬發光的一刻,帶來不錯的研究成果或者對社會事實的記錄。還有一些社會現象是短期內難以加以清晰透徹研判,且在經典社會學理論中難以找到準確參照體系的,比如互聯網和青少年研究中的諸多現象。

對于上述情況,拄著理論的拐杖去尋找理想中因果關系的研究模式都不太適合,不如拋開種種桎梏,使用白描研究的分析方式打開局面。當前,尋找社會學研究的空白地帶與挖掘現有理論的潛力是同等重要的,即便空白地帶的白描研究可能很淺。

▍三和青年:為什么不想工作?

三和青年的研究也是在回答我多年前的這兩個疑問。我相信三和青年的出現并不是偶發的孤立現象,而是和經濟社會發展變遷以及青年人群特點的變化緊密相連。

在“90 后”和“00 后”人群身上有很多新時代烙印,他們負擔的家庭壓力小了很多,至少不需要承擔家庭支柱的壓力,能夠自己養活自己對他們的父母而言已經是極大的滿足。更重要的是,“90 后”和“00 后”身上帶有強烈的權利意識和抗爭意識。權利意識方面,當他們遭遇不公平的對待,比如克扣工資、工作環境差等情況時,會主動維權。

但他們也面臨與上一代人同樣的困境—缺乏有效的自我保護手段。在缺乏手段的情況下,“90 后”和“00 后”農民工選擇了一種新的抗爭模式——在大都市里“混吃等死”。

在訪談中,三和青年經常說的一個道理就是:不想工作的原因是不愿意被剝削、被克扣、被歧視。這正是中國改革開放以來,工業化過程中把農民工“非人化”對待的結果。用馬克思的話說或許是異化,“非人化”卻又不同于在第一次工業革命時期的異化,因為“非人化”背后更多是制度因素和資本因素的有意為之,而非市場因素和資本因素自發形成,故此,其復雜性應該遠勝馬克思所討論的異化。

三和青年聚居的城中村的復雜性與以往相比也絲毫沒有減少。城中村始終是社會學家研究中的重點議題。我的導師李培林研究員多年前就專門寫過《村落的終結:羊城村的故事》一書,對城中村的剖析拓展了人們對城市化進程中本地農民和外來農民工生活變遷和生涯轉變的理解。

我們的研究在某種意義上也承接了老一輩社會學家對廣深地區城中村研究的傳統,有所不同的是三和聚集的外來農民工更多,本地農民基本上已經脫胎換骨,融入了大都市。讓人汗顏的是,三和的研究和羊城村的研究無論是在理論水平上,還是在人物、事件的剖析上都有明顯差距。這也是要特別指出的一點,我們近乎淺顯的研究尚不足以向老一輩社會學家致敬,只是嘗試做一些探索性的研究。

對于生活在三和的“90 后”和“00 后”,還有一個不能不提的話題:期望。

從三和青年的經歷可以看到,他們最初對社會、對工作、對生活都有一些期望,如果大城市沒有排斥這群人,他們可能不會聚在高樓林立的深圳邊緣的城中村里。甚至可以認為對三和青年而言,沒有排斥,就沒有抵制。他們試圖抵制中國城市化和工業化背后不合理的制度邏輯,他們不愿意做生產線上一個可替換的零部件,而想去做一個活生生的人,或者說他們試圖活出理想中的模樣。

在缺少技能、沒有收入并且被排斥的情況下,抵制進工廠、抵制工作的結果只能是成為在生存線上掙扎、混吃等死的軀殼。之所以成為軀殼,最重要的原因恐怕還是期望難以實現。他們最大的期望可能也就是成為大城市里被公平對待的普通人,這對絕大多數農民工而言都相當難以實現。

畢竟,中國的經濟城市化、土地城市化和人口城市化之間是脫節的,尤其是本應伴隨著城市化的市民化進程更是極其緩慢,并非是今日的中國沒有經濟能力解決市民化問題,而是因為中國始終把經濟發展擺在優先于社會發展的位置,其后果則可能是遭到社會發展滯后的報復。可以預言,在未來較長一段時間內,社會發展滯后對經濟增長、城市發展的負面作用必然難以消除,其中典型的影響就是當下農民工職業化的嚴重滯后。

農民工職業化是一個沉重的話題,一方面,政府針對農民工開展的培訓工作不可謂不多,卻收效甚微,大部分地方政府的農民工培訓都流于形式;另一方面,相當部分外出務工的“90 后”和“00 后”農民工的職業技能水平與經濟結構轉型和產業結構升級之間出現脫節的狀況。

在三和青年中,這一點尤為突出,真正接受過職業培訓,擁有職業技能的青年所占比例微乎其微。當然,有職業技能的年輕農民工淪為三和青年的可能性也比較低。可是,對于沒有職業技能的“90 后” 和“00 后”農民工而言,一旦他們出現懈怠和厭倦情緒,就更容易陷入困境。

在研究過程中,我們對三和青年職業變化以及在工廠內表現的觀察不足也是一個令人遺憾的地方,對于三和青年來說,他們來到三和之前的經歷與所受影響是不可忽視卻又無法直接觀察的。研究者所能觀察到的只是少數三和青年具備一定的職業技能,而大部分三和青年只能從事體力勞動——這與他們的父輩是相似的。可惜的是,時代發生了變化,純粹的體力勞動已經不能給三和青年帶來理想的生活,深圳產業結構升級與農民工職業化落后之間的矛盾不能不說是一代人乃至幾代人之痛。

拋卻長達幾代人的痛點不談,三和青年的聚集更是這個時代物質充沛、物流發達催生的產物。

試想,如果在一個物質緊缺的時代,三和青年不可能在大城市中獲得成本低廉且足以維持生存的生活資料。物質充沛是前提,而物流產業的發展則從兩個方面給他們提供了“活路”:一是三和青年從事的日結工作很多來自物流行業,物流行業需要大量臨時工,而三和青年恰恰是最廉價的勞動力;二是只有在物流發達、成本較低的時代,三和青年所需要的各類低價產品才能夠被配送過來,否則僅僅是物流成本,他們都難以承受。

可以說,物質充沛和物流發達為三和青年提供了必要的生存條件,或許這是萬物互聯時代意想不到的效應之一,而萬物互聯的另一個不可忽視的負面效應則來源于手機。

即便收入很低,三和青年使用手機購物和支付也是普遍現象,但手機并沒有幫助他們聯入世界,反而更像是幫助他們脫離了這個世界和時代。他們在手機上自娛自樂,在手機上消磨時間,在手機上完成工資結算等。手機的存在讓三和青年對外部世界的依賴程度下降了很多,工作以及吃穿住行的大部分行為都可以用手機實現。

而手機最初的功能——聯通世界、聯系家人、聯絡感情,反而被忽略了,大概是因為三和青年連接外部世界的需求已經下降。他們有時主動逃避外面的世界,甚至躲避家人,其原因可能是感到羞愧,或害怕家人擔心。

以上對三和及三和青年林林總總的描述并非想要面面俱到,而是想表達可以用來解讀三和及三和青年的視角實在是太多了,任何一個解釋路徑或許都能寫成一本專著,而我們只是用能夠想到的解釋路徑淺嘗輒止地闡釋,試圖以最簡單、最直接的方式關心三和青年現象,關注底層青年的命運。

中國的影視劇特別喜歡的一個敘事邏輯就是國家命運和個人命運互相融入,在三和青年身上似乎還可以加上城市命運,三者之間有融合的部分,也有背離的部分。三和青年看起來與深圳經濟社會發展脫節,卻真實地融入了整個城市跨越式發展的進程中。

殘存在城市角落里的底層社會的這群人,需要政府和社會的保護和關愛,而社會學研究者應該做的是關注現實的社會問題,并描述和分析問題背后的故事。

《豈不懷歸:三和青年調查》

◇ 內容簡介

在深圳龍華三和人力資源市場,生活著一群“三和大神”。他們干一天玩三天,白天四處閑逛,晚上睡大街;吃5塊錢一碗的“掛逼面”,喝2塊錢一大瓶的水,抽5毛錢一根的散裝紅雙喜,在臭氣熏天的網吧里呆到天明。混吃等死,得過且過,掙扎在城市邊緣,在生存的極限自我麻痹。他們是城市化浪潮中掉隊的人,是被時代遺棄的“零部件”。“留城無望,回村無意”,是他們共同面臨的兩難困境。

社科院社會學學者“潛伏”三和,歷時半年,完成了這份20多萬字的研究筆記,并配有幾十幅圖片。采用白描式研究手法,還原三和青年生存處境,全景式展現“90后”和“00后”農民工流浪三和的生活,打破大眾對這一群體的刻板印象。以點窺面,了解中國社會劇烈變革之下的城市化問題,探尋解決底層社會問題的進路。本書在突顯學術價值的同時,體現人文關懷和學界對社會現實、勞動者的關照。

◇ 作者簡介

田豐,1979年出生于安徽蚌埠,社會學博士,現為中國社會科學院社會發展戰略研究院研究員,長期致力于人口與家庭社會學、互聯網與青少年、社會分層與社會問題、志愿服務與社會治理等方面的研究,近年來先后出版《當代中國家庭生命周期》《生活在此處》(合著)等社會學著作。

林凱玄,1993年出生于河南商丘,中國社會科學院研究生院2019屆碩士研究生,專業方向為社會工作、社會政策。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司