- +1

不“恰飯”的中國演員是不是必須消失

原創 毒Sir Sir電影

一位很久沒見的演員。

提起他,你能想到一溜的名字來:喜來樂,劉羅鍋,王保長……

對。

李保田。

按照今天的說法,他是絕對的老戲骨。

但他又和太多老戲骨都不一樣:

從沒接過一條廣告,只為戲出鏡;近些年來“戲骨撐場,流量唱戲”的國產劇里,你也看不到他的影子;不像一般的戲骨都被交口稱贊,與他相關的更多是“惡名”……

李保田走上一條少有人走的路。

以至于越走越窄,幾乎消失不見。

而他沒有走過的地方,是一片一團和氣的繁華。

霸

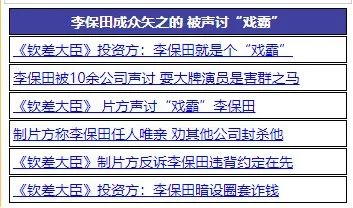

鬧得最大的一次“戲霸”事件,是在2005年。

由李保田主演和擔任藝術總監的電視劇《欽差大臣》,播出時被出品方從30集剪成了33集。

放在今天來說,叫“注水”。

動輒70、80集的都有,多了3集算什么?

可李保田偏要較這個真,將出品方告上了法庭,最終獲賠190萬。

結果是,當時北京十幾家影視公司聯合抵制起李保田。

甚至發動媒體攻擊他,細數他的“戲霸”行徑。

事實上他在28歲就已經被人這么叫了。

當時他是文工團團長,上面領導硬塞一個長得漂亮,但不會演戲的演員來演江姐。可李保田堅決不同意,這就得罪人了,直接就被人按上“戲霸”的蔑稱。

李保田坦言,演員和導演與自己合作,“是一種折磨”。

在《鐵齒銅牙紀曉嵐》的“鐵三角”之前,更早的一個三角是《宰相劉羅鍋》。

張國立扮演乾隆,王剛還是和珅。

被問到為什么沒有繼續合作下去,李保田直言“人和人是不一樣的”。

人跟人不一樣

有的人不可能再合作

我喜歡跟發展時期的人合作

過程當中有奮斗精神

而是一切都得按戲來。

大家可以爭論、碰撞,拿出能夠服人的家伙來,什么咖位、情面,在他這里都不存在。

一次拍戲,李保田跟導演大吵道:“我就較真,天天有人遲到,你怎么辦?刪了他的戲,咱們不用吵架。”

導演還沒說話,李保田就把這位演員的戲份給刪了。

轉過身,你可以讓全劇組罵你。

但只要戲播出,觀眾夸你好就夠了。

丑

這里當然不是要評論長相。

李保田入行,從丑角開始。

從小就愛看戲,京戲,地方戲都看,絕對算得上癡迷。

每周他都會跑去戲院門口看戲。

守在戲園子門口,一看到有人看不下去了,中途退場,他趕緊撿起人家不要的票根混進去看一會戲。

中國雜技團在徐州演出的時候,散場了,但李保田久久離不開那個場子。

因為,他在那里流淚。

從小,他就比同齡人懂戲。

他是愛戲,他父親則不,每每看戲晚歸,父親都要教訓他一頓。

下場當然是被父親一頓臭罵。

父親直接撂下狠話:“如果去演戲就要斷絕父子關系。”

要父親,還是要演戲?

李保田二話不說選擇了演戲,直接離家出走了,整整六年沒回家。

李保田12、13歲就進入戲班學藝學演丑角。

那時候人家說他的臉這么大,適合學花臉。

可李保田偏不愿意,想學丑角。

那么多角色不演,怎么就非要演丑角?

多年后,他解釋道:“因為丑角里有對底層人的關懷。”

丑角更多代表的是普通人的靈魂,代表的是小老百姓的智慧,代表了小老百姓對權貴者的抗爭,代表了那些用不正統的方式進行斗爭的那種可能性,他才能引起一種喜劇感,才能讓觀眾樂。

所以“丑角”并不丑,他對應的是一種美,身上折射的其實是一種包羅萬象的人間大美。

丑角的插科打諢,內核卻是苦澀的。

這話也是對他學藝生涯的注解。

觀眾的每一次大笑,都反襯出李保田學藝的辛酸。

每天飯吃不飽,還得早早起來練功,伙食不好,營養不良。

作為唯一一個來自城市的孩子,他還受盡周圍農村孩子的排擠。

在身體和心理的摧殘下,他還是堅持練功。

每天累得倒頭呼呼大睡,甚至累到尿褲子。

被子蓋住,等它自然干后再睡。

每天都這么循環,還要擔驚受怕。

他尤其記得第一次主動爭取上臺機會,可是一到臺上,腦子一片空白,忘詞了。

這讓老師和同學的臉往哪擱,直接一頓暴打。

打完后能怎么辦,只能加緊訓練。

這直接讓營養不良的李保田得了風寒,全身浮腫地住進了醫院。

這份苦,外人難以想象。

但可以說——

沒有這段丑角表演的經歷,就不會有后來的李保田。

1983年,37歲的李保田演了第一部電影《闖江湖》,演的就是丑角藝人張樂天。

對李保田銀幕生涯來說。

沒有比從扮演丑角開始更合適。

如此駕輕就熟,沒別的原因,因為演的就是他的日常。

你瞧瞧。

當兩個假冒日本人的買辦,找落魄的他“租用”老婆時。

他先是自個兒苦笑,隨之眼神兇狠,怒吼道:“找你老婆去!”

二笑這些仗著背后有財有勢,提出這么荒誕的要求,欺負自己同胞的人渣。

每一條顫動的皺紋,每一寸抽搐的面部肌肉,都是戲。

今天的演員,對丑都唯恐避之而不及,最怕留下黑照,最在意銀幕形象。

但李保田卻抱定了他的“丑”,不允許別人隨意美化。

1985年,他出演了《流浪漢與天鵝》。

在電影中飾演流浪漢抹桌。

他直接去跟當地的漁民生活了半個月,每天跟著去劃船(最后練就了一身劃船的本領)。

僅僅3天,就把自己曬爆皮了。

黑得就像當地的農民、漁民一樣。

全身心去代入甚至成為這個角色。

名副其實的斯坦尼斯拉夫斯基式“方法演技”。

電影中那黝黑的皮膚和鄉土氣息,原來是這樣浸淫出來的。

還有對丑角式的小人物的關懷。

吸引了一個人——

張藝謀。

兩人共合作過三次。

1989年時,張藝謀邀請李保田參演《菊豆》的主角楊天青。

張藝謀:“我相信你最適合駕馭楊天青這個人物”。

當時的張藝謀已經憑《紅高粱》在國際上得了獎,絕對屬于當紅導演,多少演員排著隊想跟他合作。

可是李保田偏偏不是一般人,看完劇本后,他拒絕了。

理由:自己不合適。

電影主角是個18、19歲的小伙子,而當時李保田已經40多歲了,怎么能老黃瓜刷綠漆呢?

張藝謀勸他:“你先來試試妝。”

可是效果并不理想,怎么化都不像一個小伙子呀。

李保田最終還是推掉了角色。

李保田想了想說,讓他演可以,但得改劇本。

張藝謀說“成”,肯來都好說。

為了能留住李保田,《菊豆》的主角楊天青,從18歲的小伙變成了30多歲的老光棍。

據現場的人回憶——

“那天晚上保田穿著一襲褐色的農民裝,加上他一臉的皺折,帶著頗具滄桑感的泥土氣息,讓我覺得他真像一農民大叔。

后來我才知,他一進組就披上了這身衣物,再也沒脫下,是為了進入他飾演的楊青山這一角色。”

楊天青是個不折不扣被壓迫的慫人。

寄人籬下,沒權沒勢的老光棍,他的命運則是不停被主子楊金山剝削著。

楊金山雖然嘴上稱兄道弟。

可是看看他怎么對自己叔侄。

電影一開場其實就顯示了這種權力關系,兩人根本不可能平起平坐,而是永遠一方坐著,一方站著。

楊金山對楊天青說得最多的話:“明兒早點起床干活!”

這是對家人的態度嗎?這簡直就是在當傭人使喚。

這種有形和無形的壓迫。

李保田的角色很多場景是弓著腰、駝著背。

這么一個小細節,側面表明,像楊天青這樣的人,在這個社會很難抬頭挺胸地活著。

直到遇見了菊豆。

如果說《菊豆》是描述性壓抑的電影,那菊豆這個角色是一個性欲的符號。

一開始唯唯諾諾的楊天青碰見菊豆后。

手足無措,連眼睛都不敢直視。

所以非禮勿視。

可是這種潔身自好又是虛偽的。

只要別人不發現,就會偷窺自己的嫂子。

偷看時任何風吹草動,又會嚇個半死。

一旦土崩瓦解后,會發生什么?

當楊金山殘廢,對兩人偷情沒有威脅后,楊天青立刻變了臉。

也不喊嬸子了,而是直接喊菊豆。

也不偷偷摸摸了,而是當著主子的面。

甚至,菊豆懷上了自己的種,他理直氣壯地宣誓主權。

平時有多窩囊憋屈,現在就有多虎背熊腰。

出了家門,面對傳統的街坊鄰里,他又打回了原形,繼續慫下去。

往后,他與張藝謀又合作了《搖啊搖,搖到外婆橋》和《有話好好說》。

用李保田的話來說,張藝謀是那種即使成了名之后,也“一直處在上升期”的導演,愿意和他一起較真。

03

癡

戲癡。

喜歡聽戲,他收集了臉譜、戲譜。

“我就是喜歡這個玩意兒。走到哪,都會留意收集與京劇有關的東西。我敢保證,我收藏的臉譜數量和種類比國內那些研究京劇的專家還要多。我有裴艷玲大師題字的《河北臉譜》,你們都沒有吧?”

這種癡迷,很大程度也影響了他的戲路和表演風格。

比如他廣為人知的角色:王保長,宰相劉羅鍋,還有神醫喜來樂,都依然保有一種丑角的特色。

喜來樂是文丑,劉羅鍋則是官帽丑,李保田特別喜歡這種角色。

為什么要這樣丑化?

他們骨子里頭都還是老百姓的靈魂,是普通人的靈魂。如果他們受歡迎,恰恰證明了他們中間有普通人的靈魂。

所以普通人才能接受他,喜歡他。

對于小人物的偏愛,一直是李保田的接戲標準。

而在他66歲那年,他特意接拍了一部電視劇《丑角爸爸》。

他說:“能在一部劇里演丑角,一直是自己的心愿,也是對自己藝術生涯的一次總結。”

丑角出身的他,希望能在自己演技爐火純青的時候,演多一次丑角。

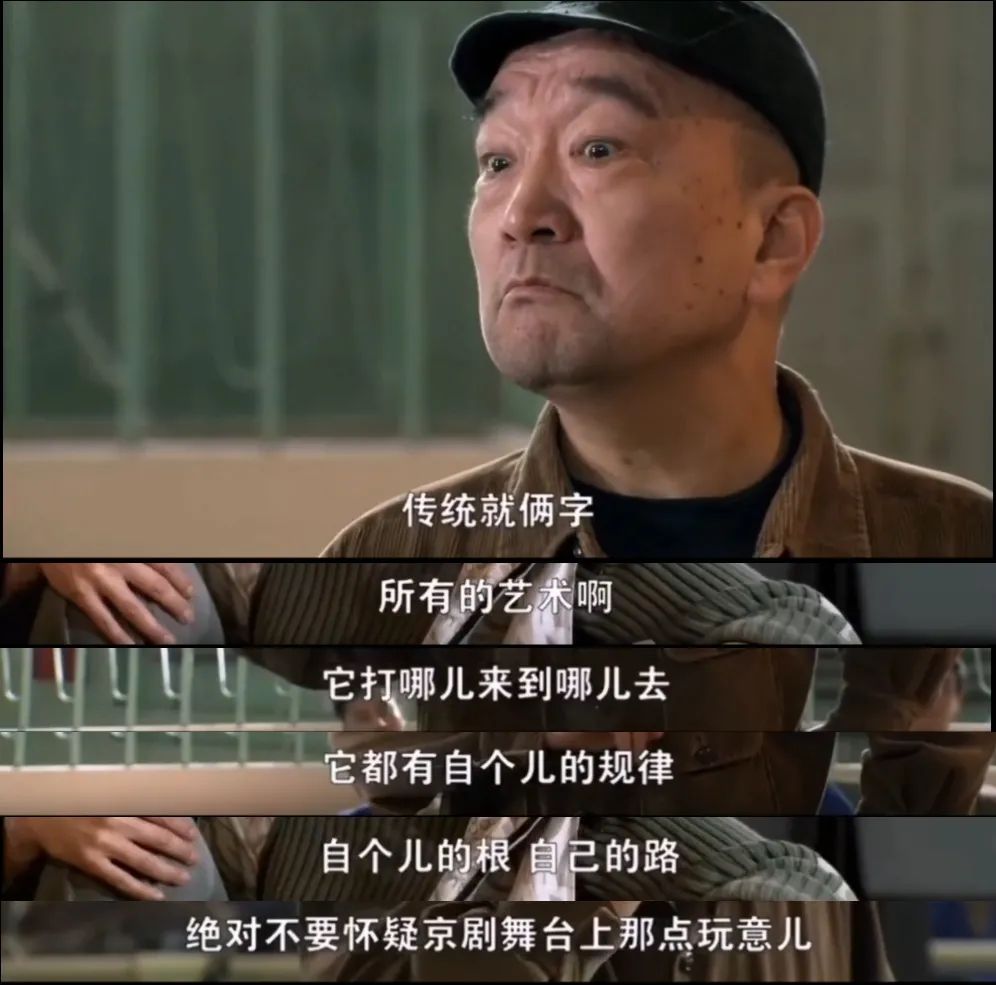

里面有這么一句臺詞——

傳統就倆字

所有的藝術啊

它打哪兒來到哪兒去

它有自個兒的規律

自個兒的根 自己的路

絕對不要懷疑京劇舞臺上那點玩意兒

開始是丑角,也落點于丑角。

形成了一個輪回。

如此看來——

與其說李保田不再演戲,不如說他已經完成了自己的藝術。

如今的李保田當起了隱士。

在家讀書、畫畫、雕刻。

每天走在胡同里,去菜市場買菜,去觀察生活,拿耳朵去聽生活。

在沒有戲演,或者沒有人認真對待戲的時候,他寧愿蟄伏雪藏。

以個人的孤獨。

來抵抗這個失真的時代有組織地欺騙。

編輯助理:海邊的卡夫卡

原標題:《不「恰飯」的中國演員是不是必須消失》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司