- +1

慈禧、香妃殮葬穿什么?定東陵出土服飾修復后首次展出

慈禧太后的陵寢定東陵在1928年曾遭受嚴重盜掘,盜掘者掠走全部隨葬珍寶,而將墓主人所穿服飾等絲織品隨意丟棄。這批絲織品后經清理,一直被保存在清東陵文物管理處的庫房,未經科學而系統的修復。昨天在中國絲綢博物館開幕的“后宮遺珍——清東陵慈禧及容妃服飾修復成果展”,首次公開歷時8年修復的慈禧及容妃陵寢地宮出土的服飾等。通過解讀這批絲織品文物所隱含信息,揭開更多慈禧和容妃殮葬細節。

展覽現場

慈禧、香妃入殮時穿什么?

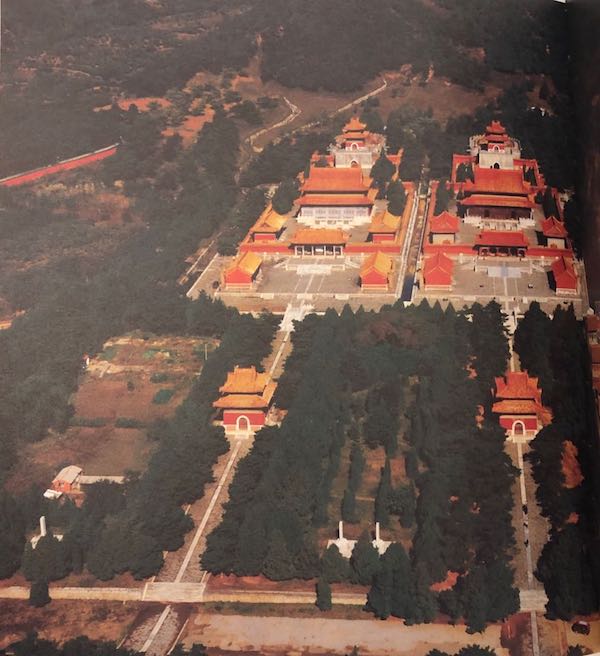

慈禧太后陵寢位于定東陵,于清同治十二年(1873年)八月動工,耗時6年,耗銀500多萬兩。光緒二十一年(1895年)又重修一次,歷時13年。其規模、材質、做工均超過清代歷代后陵。

定東陵(左為慈安陵,右為慈禧陵)

不幸的是,慈禧陵寢在歷史上曾遭受巨大破壞。1928年7月,慈禧死后20年,軍閥孫殿英盜掘了乾隆帝的裕陵和慈禧定東陵,毀棺拋尸,掠走了全部隨葬珍寶。盜匪將這些絲織品拋至于地宮之中。盜墓發生之后40天,溥儀派出遺老遺少重新斂葬的時候,他們并沒有把這些絲織品重新穿回慈禧身上,這些絲織品部分留在內棺,部分堆到了棺外。

展覽現場

而聞名遐邇的容妃(香妃原型)陵寢也沒能幸免,在1929年被盜。

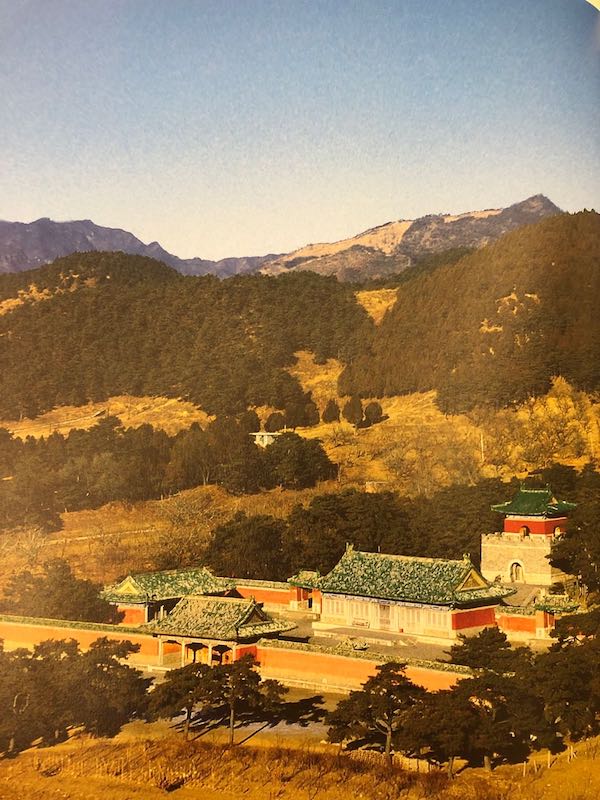

裕陵妃園陵

“1979年慈禧地宮發掘的時候,這些絲織物被清理出來,重新整理好,進入到庫房之中。那時的整理是粗糙的,當時我們沒有這樣先進的技術手段去對它們進行修復,只是保存在庫房。”清東陵博物館館長李寅介紹說。

慈禧定東陵地宮出土的慈禧太后斂葬時所穿用包括:著于最外層的“黃江綢繡五彩五蝠平金佛字女龍袍”、第二層的“雪青緞平金繡團壽女夾袍”和第三層的“綠縐綢平金繡福字女夾衣”;墊于身下的“鋪絨加金絲繡荷花褥”及蓋于身上的“陀羅尼經被”;頭部所枕“堆綾荷花枕套”和腳上所著“串珠堆綾彩繡荷花鞋”。

黃江綢繡五彩五蝠平金佛字女龍袍

其中慈禧著于最外層的帶佛字女龍袍,似乎比皇帝的龍袍規格更高,“除了皇上常規龍袍的一些特點之外,它還用盤金繡繡了幾十個佛字遍布龍袍的全身。”中國絲綢博物館技術部副主任、策展人王淑娟說。

李寅表示,帶佛字的龍袍在歷代帝王帝后中都是首次出現,在清朝宮廷服飾史上也沒有出現過。

黃江綢繡五彩五蝠平金佛字女龍袍(局部)

“猜測一個是因為慈禧本身是信佛教的,生前經常扮佛裝,還有別人稱她為‘老佛爺’之類的。還有是希望逝者盡早升入到極樂世界。 ”王淑娟說。

清人畫 慈禧太后佛裝像(故宮博物院藏)

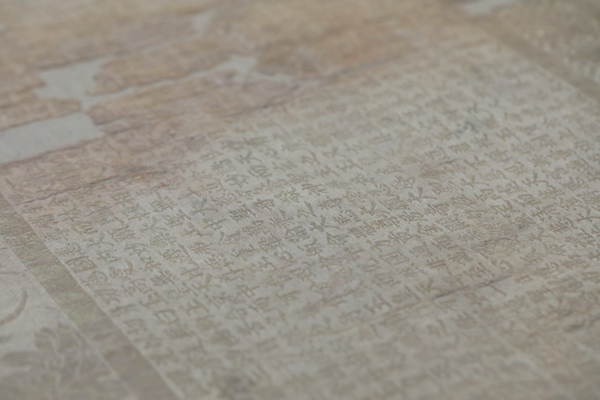

“陀羅尼經被”則用于覆蓋慈禧太后尸身。它長290厘米,寬275厘米,幅面之大也是絕無僅有。中國絲綢博物館館長趙豐提到,2米75據他所知在中國傳統織物里是最寬的。“一般看到的織機也只有七八十公分左右,這個經被門幅將近3米,從織造的技術工藝水平來說都非常高。”它的尺幅大大超過了習慣的做法。經被上還用金線織上了25000多個漢字楷體篆體的經文。

陀羅尼經被上繡的經文局部

陀羅尼經被展出現場

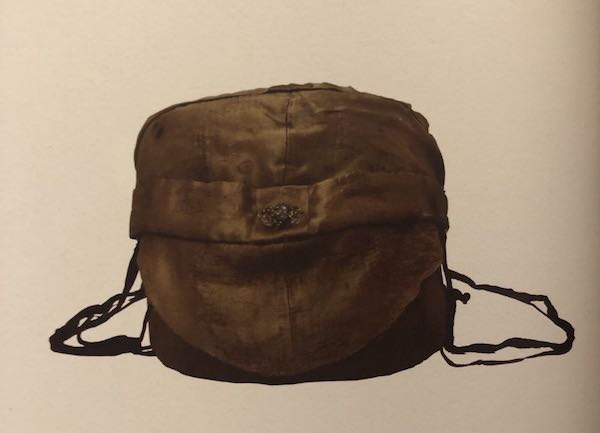

容妃陵寢地宮出土服飾則有吉祥帽、宋錦、堆綾荷包、哈達等,也都在此次展覽中展出。

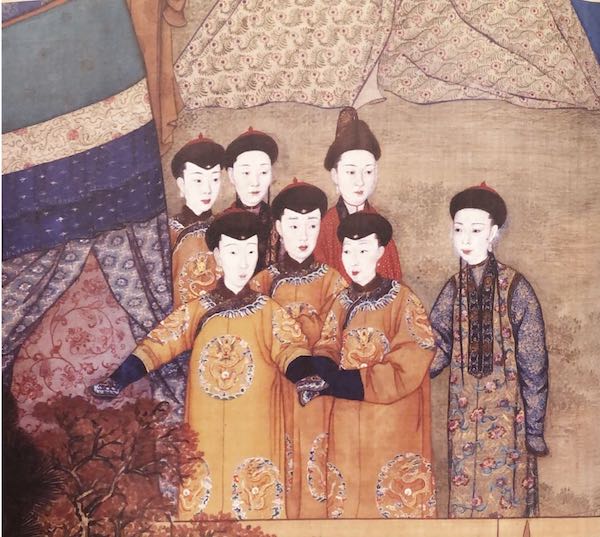

清人畫弘歷塞宴四室圖中的容妃(后排右一)故宮博物院藏

吉祥帽

慈禧和香妃的殮服透露了什么信息?

慈禧和容妃陵寢地宮出土服飾,向公眾透露了哪些信息呢?

李寅對澎湃新聞記者表示,歷史上的慈禧展現的都是她在政治上的強人形象,47年的歷史風云磨煉了這位女性,但是通過她的喪葬還是能夠看到慈禧內心對宗教的皈依和生前內心的信仰問題。

展覽現場

“慈禧在去世之后,她的蓋被上有道教的、有佛教的內容,她的壽衣也是一個帶佛字龍袍,表明慈禧對佛教非常崇信,希望死后盡快進入極樂世界,這是其一。

其二,慈禧在喪葬品上一如既往的沿襲了自己生前的奢華做派。我們看她的‘陀羅尼經被’也好,‘帶佛字龍袍’也好,還是她穿里面的‘團壽女夾袍’,都鑲嵌有大顆的珍珠。珍珠滿語稱為塔娜,只有皇家才有資格采購。慈禧非常珍愛,所以在她的棺材、服飾上大量的顯現出了這樣的珍珠,顯現出她的奢華。

綠縐綢平金繡福字女夾衣

雪青緞平金繡團壽女夾袍

還有慈禧陵墓出土的陀羅尼經是蘇州織局織造的,她的佛字女龍袍是江寧織造,都來自于南方大型織造局,也可見清宮殉葬品里它的文化內涵。 ”李寅說。

展覽現場

而容妃這個人物雖然她在宮中的封號不高,但是她在民間聞名遐邇,就是著名的香妃。

“容妃是維吾爾族人,維族有自己獨特的喪葬制度,它是不穿衣服的,也沒有棺槨,只用白布包裹,遵循一種很簡單的喪葬的習俗。但是容妃死后是大棺材下葬,而且著衣下葬,都是嚴格遵循著滿洲皇家的喪葬習俗。同時她的陵寢地宮又出土吉祥帽、哈達,等,我們知道伊斯蘭他們都帶一種小白帽,這個吉祥帽、哈達等實際上是遵從了她的民族信仰。她的喪葬中既有著自己本民族特點,但更多表現的是屈于強權的滿族皇家的尊嚴。” 李寅說。

文物修復師如何令這些絲織品“起死回生”?

據趙豐介紹,8年前受清東陵文物管理處委托,紡織品文物保護國家文物局重點科研基地(中國絲綢博物館)對清東陵所藏20件絲織品文物進行了保護修復。今天既迎來了這個項目的驗收,同時也是一個階段性成果的展示。

修復中的陀羅尼經被

那么中國絲綢博物館的文物修復師們是如何通過他們的巧手,為這批脆弱的絲織品“把脈”、“治病”的呢?

修復陀羅尼經被

據王淑娟介紹,這批絲織品文物中修復難度最大的就是慈禧的帶佛字龍袍和陀羅尼經蓋被。其中陀羅尼經蓋可視為其職業生涯中修復難度最大絲織品文物之一。“由十幾個文物修復師耗時9個多月共同完成。”“主要它的門幅和體量都特別大,而且之前被修復過,被裱在紙上,修復效果不甚理想,所以費了很大精力將原來的裝裱拆掉。”

修復中的慈禧服飾

佛字女龍袍主要是出土后是被夾封在普通的鏡框里保存著,當年出土后各方面保存條件有限,鏡框沒那么大,所以把兩個袖子疊起來被壓在里面保存,對袖子造成很大壓力,袖子折的地方印痕特別重,造成斷裂,還有佛字的繡線大幅脫落。

鋪絨加金絲繡荷花褥

“這件龍袍到我們手里之后,先把鏡框拿掉,再揭展。因為它長期壓在鏡框里織物會粘連,而它的織物纖維也已經變得很脆,所以要非常緩慢得進行。把它打開之后,很多地方都變形了,就要去整形,我們叫平整,把它調整到比較正常的狀態之后再做背襯、加固。”王淑娟說,這其中還包括相近修復材料的尋找、定做和染色等。

王淑娟說,對于紡織品文物的修復,保護是第一位的,然后在修復的同時做一些研究,屬于研究性修復。因為研究對文物保護也會有很大的指導性作用。

延伸閱讀:

清朝的陵寢有盛京三陵(遼寧新賓清永陵,沈陽清福陵、清昭陵),清東陵 (河北遵化清孝陵、清景陵、清裕陵、清定陵、清惠陵、昭西陵),清西陵(河北易縣清泰陵、清昌陵、清慕陵、清崇陵),均已列入世界文化遺產名錄。

清東陵位于河北省遵化市昌瑞山南麓,始建于清順治十八年(1661年),建成于清光緒三十四年(1908年),是中國現存規模宏大、體系完整、保存較好的一處大型清代皇家陵園。建有皇帝陵5座、皇后陵4座、妃園寢5座、公主園寢1座,葬皇帝、后妃等共157人,其中包括順治、康熙、乾隆、孝莊、慈禧、容妃等清代著名人物。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司