- +1

藍盈瑩“恥感太低”? | 被歪曲的 “菜譜式心理學”

原創 簡單心理 簡單心理

酒鬼 ? 編輯

《乘風破浪的姐姐》播到現在,一期一個“輿論靶標”,姐姐們幾乎輪番被罵。

從丁當的“縮頭領導”、黃圣依的“假哭”,到伊能靜“業務不行自詡導師”、藍盈瑩“野心太強不會共情”、萬茜“人設坍塌無法自洽”……最初一片對大齡女性的善意,不知怎么的就沒有了。

反倒多了很多從女明星們的一舉一動背后解讀、揣測的各種“深意”。

比如最近的一個焦點,藍盈瑩自告奮勇加入了寧靜組,沒意識到鄭希怡和寧靜已經“私下有約”,導致另外兩方都很尷尬。

藍盈瑩的這句“希怡的眼神殺過來”上了熱搜:

本來只是八卦吃瓜,但我在豆瓣刷到一個帖子,看到有人運用“心理學分析”,得出結論:“藍盈瑩的所有行為源于恥感太低”(也就是意識不到自己的行為不恰當)。

為了分析藍盈瑩引發負面輿論的原因,通過一檔錄播綜藝,站在遠處、隔空觀察藍盈瑩,就用如下這些“專業心理學術語”完成了對一個人的分析。

內容大概是這樣:

利己歸因偏差:藍盈瑩始終沉浸在自己的邏輯里,不覺得有不妥。“合理化”自我心理防御機制抵抗外界。

讓吳昕5天內練貝斯,屬于“dunning-kruger效應”:越不懂,就越會覺得很簡單;

認為自己很努力,屬于虛假獨特性效應,認知偏差的一種,“我的努力程度是特殊的存在,別人估計都沒我努力”;

藍盈瑩強調自己是上海人,但她的上海話根本就不標準。這是一種“皈依者狂熱”:新加入一個群體的人,會比原來那個群體的人表現得從屬性更強。

——這是對心理學完完全全的誤解。也是被歪曲的、媒體語境下的“菜譜式心理學”(認為做某件事,是出于某個原因)。

它通常以“事后諸葛亮”的方式出現。它對未來沒有預測,不能證偽,沒有摒棄個人的偏見,也沒有引入科學的方法。

最重要的,它把心理學變成了評判一個人的武器。

再厲害的心理專家,都不會讀心術

日常生活中,類似用心理學“隔空診斷藍盈瑩”的情況,實在很常見——它符合公眾頭腦中“對心理學最普遍的想象”:是分析別人、給別人(包括自己)打標簽的工具,還能用來吵架、實現降維打擊。

比如:

“我爸學了幾天心理學,我稍微和他發點火,他就各種分析我,最后說我心理有疾病,氣死了。”

“洗完澡吹風我感覺有點冷,于是雙手抱緊了身子。誰知舍友說:你這種雙手抱在胸前,是一種防御性動作、表明你和我內心不和……他就這么自信滿滿地分析了別人四年,不知道現在有沒有改善……”

“自從看了幾本心理學的書,男朋友再也沒吵贏過我。但后來他總說我被洗腦,我們的關系更差了。”

“遇到一些困擾,產生抑郁的情緒很正常,不可能有人每天24小時都開心。但就會有朋友給我發信息說他患上抑郁癥了。因為他的癥狀與網上的描述基本符合,但實際上他并沒有去確診。”

-博士,我的哥哥是個不要命的工作狂,甚至婚姻破碎了也不以為然。請問他為什么要選擇這樣一種自毀式的生活方式?

-他在家排行第幾?

-老大。

-這就對了。它符合阿德勒的“出生次序”理論。我在臨床中經常見到這種個案,父母把自身的愿望和抱負無意識地轉移到他們的第一個孩子身上,在孩子身上就表現為一種對成功的病態渴求。

它背后的期待是:心理專家擁有“讀心術”,可以洞察和解釋一切人性。

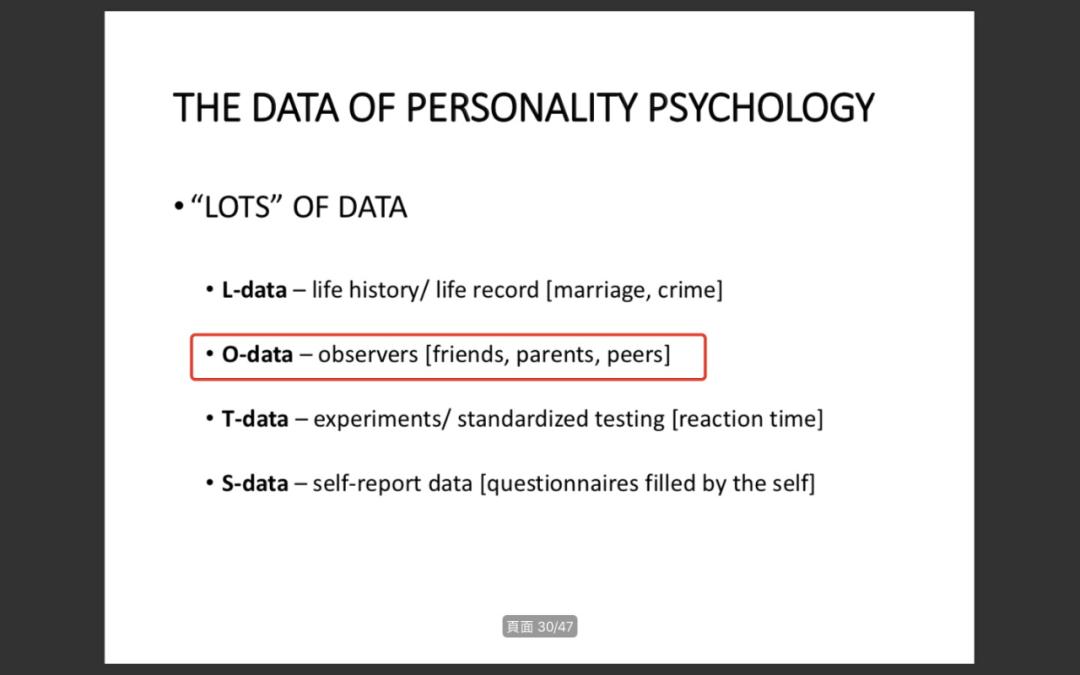

但是,即便是經過科學訓練的心理學家,對于人格的研究,也要建立在“非常多的數據”基礎上。目的是引入科學的方法,排除先入為主的偏見。

O-data(觀察者):ta的朋友/家屬/同輩;

T-data:標準化的實驗數據;

S-data:ta的自我報告數據(例如本人填寫的問卷表)

——如果你要剖析一個人,為什么不能“站在遠處”。

這就是科學心理學區別于“個人菜譜式心理學”的地方——它總是需要通過實證方法檢驗知識的有效性。

加拿大的心理學教授斯坦諾維奇認為,人們彼此都會對別人的行為作出解釋。從這個意義上來說,人人都是心理學家。

可惜,這就是雞湯書架和輿論場上,許多人眼中“心理學”的樣子。

為什么打著心理學的幌子貼標簽是危險的?

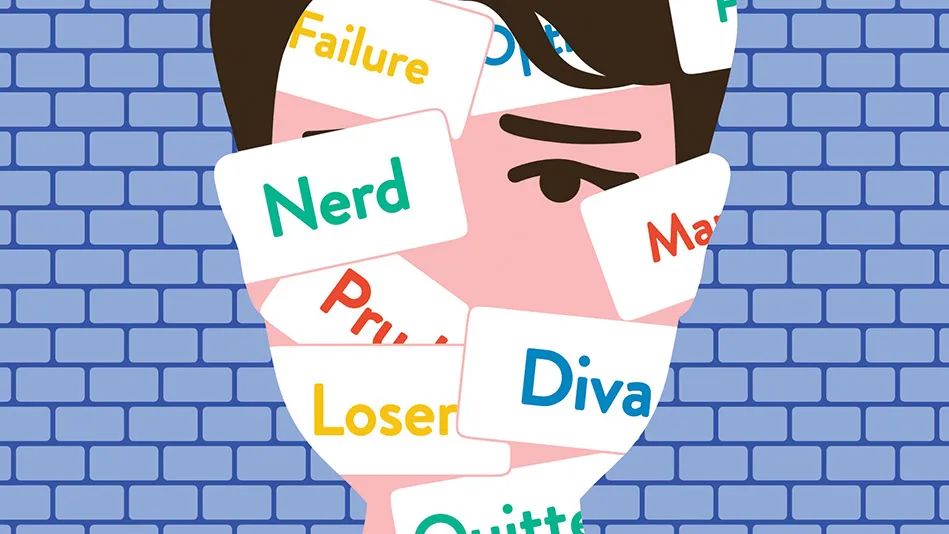

抄起心理學就開始剖析一個人、給ta下定義,是一種貼標簽(labeling)行為。

它不完全是壞的,它是我們探究未知的一種工具。重要的是,你在標簽背后傳遞的核心態度(core attitudes)是什么?

我們可能會形容一個人內向、聰明、自私、邊界感強。這個標簽可能合理地反映了他們現在是誰,但“標簽”也傳達了某種絕對的認知,認為“某個行為”反映的是“一個人的本質”。

比如,當把一個人叫做“霸凌者”時,我們的意思不僅是“他長時間欺負了一個同學”,更強烈的那層意思是,他本質上是“那種欺負別人的人”。

——爸爸傳遞給孩子的核心態度其實是:你惹怒了我,因為你本質上是個“有病的人”。“有病”含有貶義,因為它不是一個正式診斷,而是在利用精神疾病的污名化進行攻擊。

“標簽即本質”的行為,創造了一個靜態的身份“濾鏡”,它引導我們使用一種固定的方式去思考人性,還限制了我們探究一個人的好奇心。

如果一個朋友告訴我,她的朋友A真的很討厭、很不專業。我信了這個標簽,它影響了我和這個人互動時的思考方式。

那么當我下次遇到A的時候,看到她在吃橘子——但現在她不再只是單純地在吃橘子了,她是在“討厭地”吃橘子。

不光是他者,給自己貼標簽也一樣。

比如,一個人在高中的時候輟學了,ta認為自己是一個“失敗者“(而不是一個“遇到些困難、中斷了學業的人”)。在今后的人生中,給自己框定了一個“自我實現的預言”。

心理學家Dweck的研究表明,如果你愿意相信人類的個性可以改變,那么你所面臨的壓力水平也會更小。即使經歷了不好的事,也更有可能與他人合作,擁有更小的社會排斥反應。

現在好像人人都想學點心理學傍身。

但心理學學習真正重要的,不在于掌握了多少菜譜式知識,而是學會用心理學視角和方法看待和研究事物。

在人與人的相處中,也需要跳出理論知識框架,看見對方的存在。對于一個人當下的行為,不輕易映射到這個人的本質。

心理學是一門讓你我、你我身邊的人過得更好的科學。

它不該成為攻擊他人的武器。

References

Yeager, D. S., Johnson, R., Spitzer, B. J., Trzesniewski, K. H., Powers, J., & Dweck, C. S. (2014). The far-reaching effects of believing people can change: Implicit theories of personality shape stress, health, and achievement during adolescence. Journal of Personality and Social Psychology, 106(6), 867–884. https://doi.org/10.1037/a0036335

基思·斯坦諾維奇,《對偽心理學說不》,2012年1月,人民郵電出版社

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司