- +1

游戲成癮患病率達27.5%?你對游戲的偏見全是來自于錯誤的數據

原創 時代數據君 時代數據

就在上個周末,蘋果 App Store 中國區突然下架了3萬余款應用,其中游戲類應用就有2.7萬款,占比接近九成。對此,家長們紛紛表示,“支持整頓”;還有人希望“全面禁止網絡游戲,別再殘害青少年”。

但是,還有另一種聲音。他們認為,作為家長應該管好孩子,而不是抵制游戲。

(微博評論截圖)

在當今這個網絡遍布各個角落的時代,網絡游戲市場規模也在不斷增長,從PC端到移動端,摸索出了一條職業化、資本化的道路。但是,另一方面,網絡游戲也長期承受著來自監管部門、媒體以及家長們的警惕與話語權的剝奪。

2018年6月18日,世界衛生組織發布新版《國際疾病分類》,將“游戲障礙”(Internet Gaming Disorder,簡稱IGD),即通常所說的游戲成癮列為疾病。此后國內有媒體報道稱,“研究表明,游戲成癮的患病率約為27.5%”,加劇不同群體對網游態度的分化。

雖然IGD已經被列入WHO精神疾病之中,但包括社會學、心理學、醫學在內的各個學科都未對IGD的概念作出明確界定,關于其科學性至今學界爭論不休。而對于27.5%如此駭人聽聞的數字,我們也不得不生疑,需要一探究竟。

在WHO官網一篇標題為《加強對游戲障礙的關注》的新聞簡報中,我們可以追溯IGD患病率27.5%這個數字的出處。

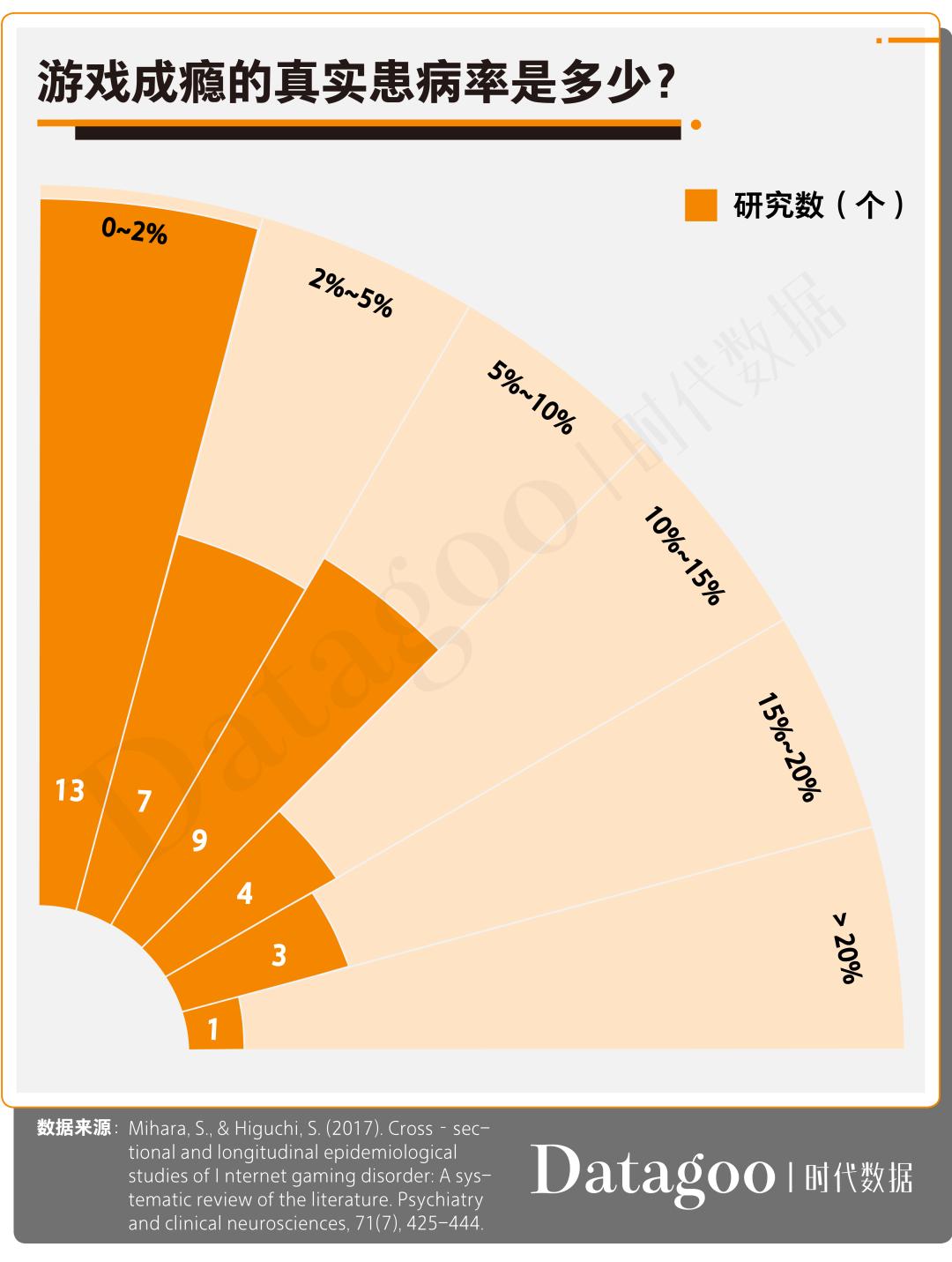

據簡報描述,日本Susumu Higuchi博士堅信網絡游戲將帶來精神健康風險,他2017年發表于國際醫學期刊《精神病學和臨床神經科學》上的一篇文獻綜述提到,互聯網游戲障礙的患病率從0.7%到27.5%不等。

時代數據發現,0.7%~27.5%的患病率區間取自文獻綜述所列舉的37個不同緯度研究。而在這37個研究中,所測得IGD患病率在10%以下的就有29個,占到近八成的比例。

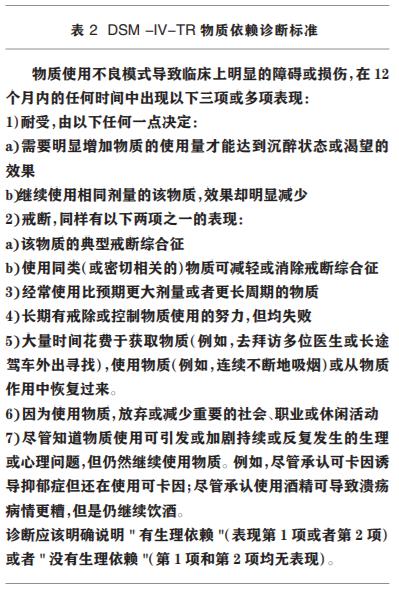

該文中界定游戲成癮的標準是美國精神醫學學會1994年出版的《精神障礙診斷和統計手冊》(下稱《手冊》)第四版(DSM-IV-TR)的物質依賴診斷標準,研究有效樣本為2009~2010年法國448名18歲以上的加入魔獸世界工會的游戲玩家,問卷時長約45分鐘。[1]

游戲成癮作為一種行為障礙,是否與物質障礙有生理上的相通性和診斷治療方法上的通用性尚待考證。同時,行為障礙本身是飽受爭議的概念,診斷標準并無定論,證據質量也有待提升。

盡管現有的流行病學研究已經提供了有用的數據,但是方法上的差異使得在達成共識時很難比較這些研究的結果。

2017年,24名海外精神病學專家聯名在國際醫學期刊《行為成癮雜志》發表公開辯論文章,認為將IGD入病為時過早,既將浪費科研資源和公共衛生資金投入,也產生嚴重侵犯健康兒童玩耍游戲和參與數字環境權利的威脅。[3]

游戲成癮是如何被妖魔化的?

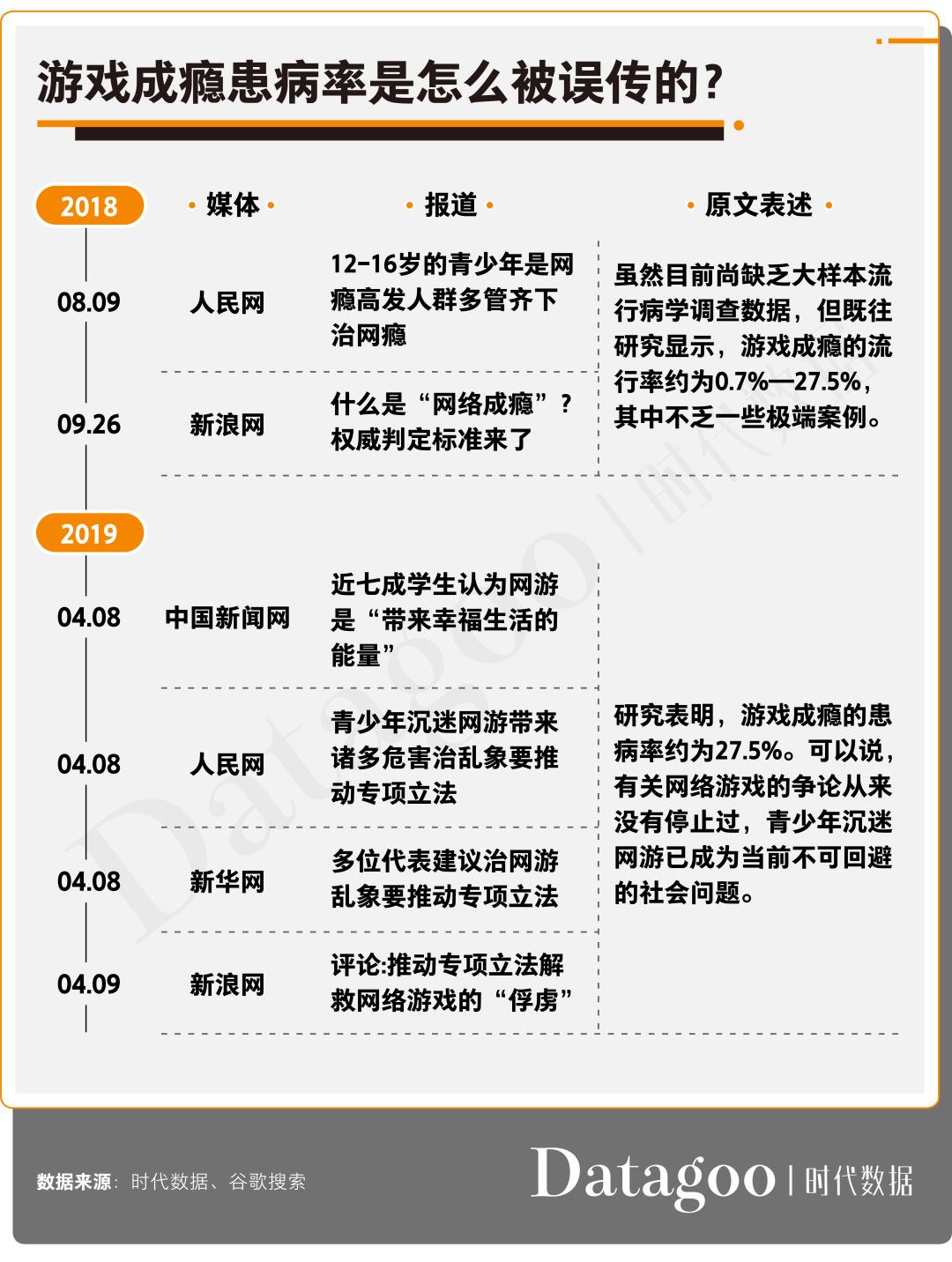

既然WHO指出的IGD患病率在0.7%~27.5%不等,且27.5%只是一個相當極端的案例,那為何國內媒體報道時卻偏偏用“游戲成癮的患病率約為27.5%”這種偏頗的說法?

以“游戲成癮的患病率約為27.5%”為匹配句,利用Google搜索按時間線檢索2017年以來的新聞報道,時代數據發現,IGD患病率的說法在國內媒體的報道中其實被人為地更改過。

2018年6月,WHO將“游戲成癮”入病;8月,人民網發布報道稱,“雖然目前尚缺乏大樣本流行病學調查數據,但既往研究顯示,游戲成癮的流行率約為0.7%-27.5%”;9月,新浪網發布相同表述的文章。

同時,這些報道提及湖南湘潭電機股份有限公司電機事業部研究所主任設計師周玲慧、河北省曲周縣清賓出租車愛心車隊隊長張青彬、中國航天科工集團有限公司董事長高紅衛等人大代表提議推動立法規范網游治理的內容。

第三天,新聞出版廣電總局官網公示4月份國產網絡游戲審批信息,僅40個國產游戲通過審批,遠不及上一季度。

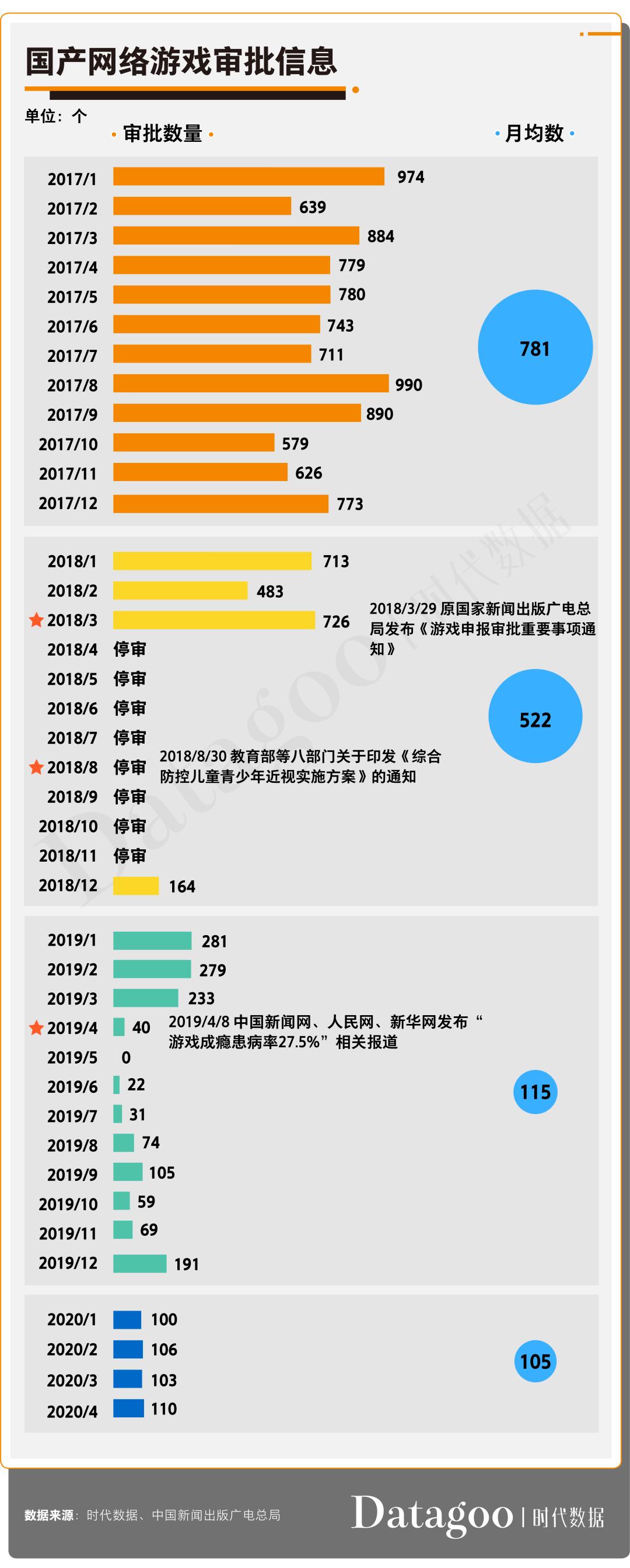

實際上,2019年第一季度審批通過的國產游戲數量也已經遠遠小于前兩年同期。2017至2020年四年間,當年月均審批通過國產游戲數從781個直降到105個,這個變化的過程中有關部門下發過兩道重要的政策文件。

2018年8月30日,教育部等八部門印發《綜合防治兒童青少年近視實施方案》,要求國家新聞出版署“實施網絡游戲總量調控,控制新增網絡游戲上網運營數量”。這時,世衛已經將IGD入病,而游戲申報審批尚未恢復。

2018年12月,游戲申報審批重新開放,但審批數量已遠不如前。

誰在讓游戲“被成癮”?

約克大學Desmond Ellis教授的經典研究曾發現,游戲時間與學習時間的零和博弈并不必然導致學習成績下降,反而玩電子游戲的時間與學習成績呈正相關關系。[4]

因此,長期以來,關于游戲成癮是否是醫學偽命題在國際國內學界仍存在諸多爭議,有學者擔心游戲成癮將成為性少數群體后又一個現代醫學對他者的建構。

網絡游戲作為一種新興的媒介形態,迅速搶占了青少年在現實世界里的投入時間并剝奪了舊媒介的話語權,自然會引起舊秩序的反感。因而有人認為,游戲成癮實際上只是一種文化偏見。

而除部分對IGD入病持堅定支持立場的學者之外,媒體與市場則成為推動游戲“被成癮”的另外兩只手。

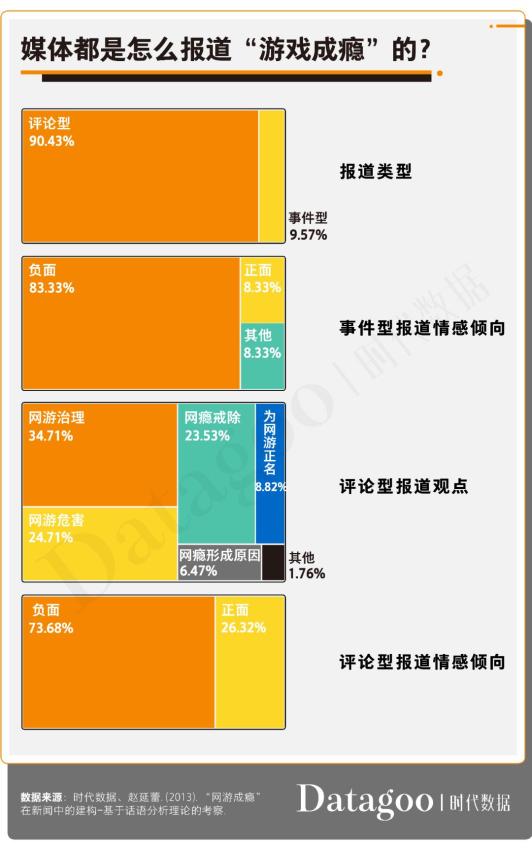

數據顯示,媒體熱衷于展示自己的觀點,忽略了對客觀事實的報道。此外,由于利益需求,媒體在對典型案例的選擇中,偏向極端、消極的負面案例,而在輸出觀點的過程中,多站在統治者立場對網絡游戲成癮提出負面的評論。

學者們認為,夸大游戲成癮的負面影響,將給數以百萬計生活在正常健康生活中的兒童和青少年帶來污名化,加劇親子關系的緊張局勢和家庭沖突,并使暴力侵害兒童的行為長期存在。[3]

最直接的后果,就是媒體的渲染使家長們產生戒除孩子網癮的需求,進而讓各種魚龍混雜的網癮矯治機構如雨后春筍般冒出。

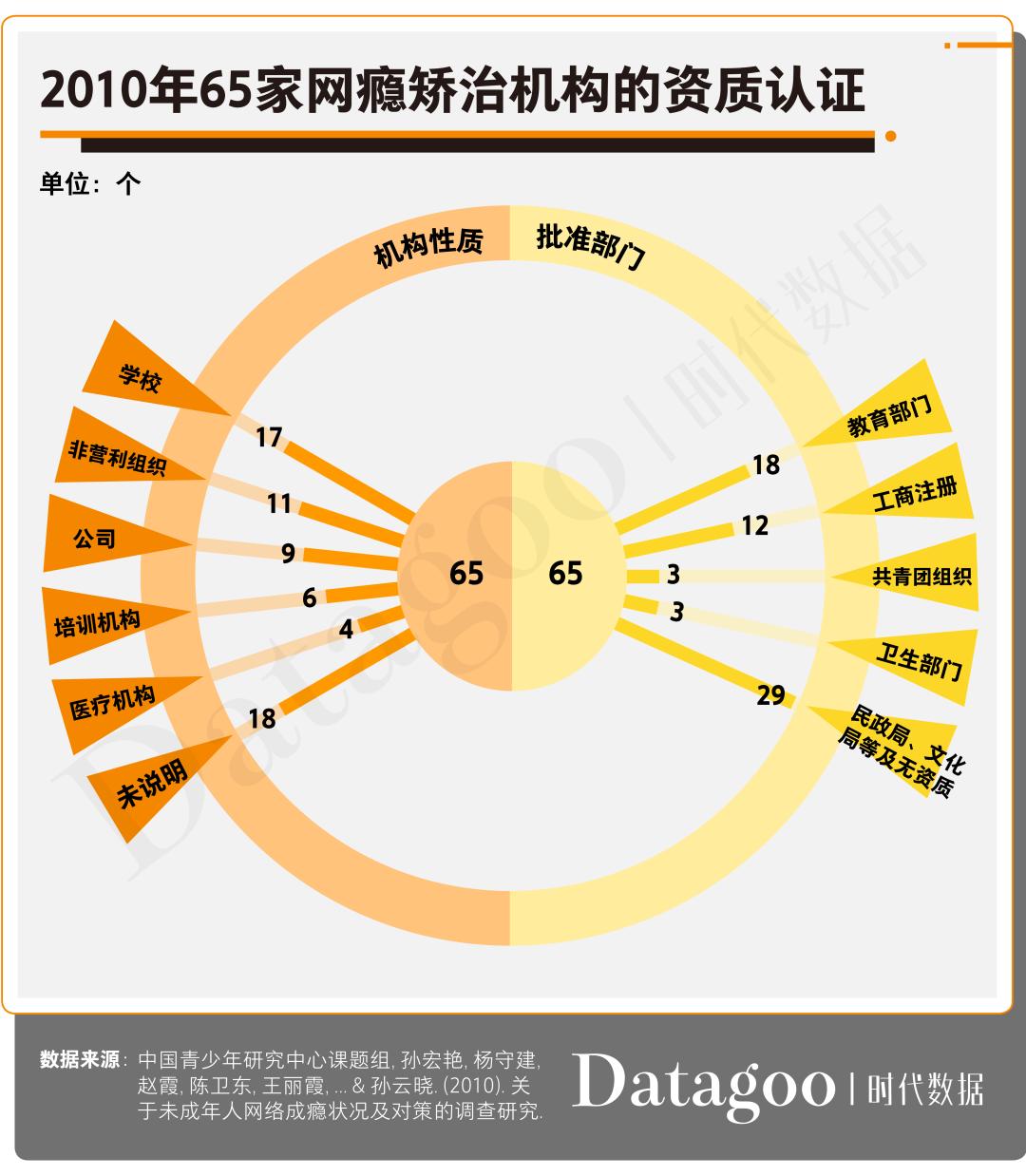

調查結果顯示,矯治機構資質審批混亂,批準的部門五花八門,包括教育部門,工商注冊、共青團組織和衛生部門,甚至還有民政局、文化局等部門,但幾乎都無醫療資質。且絕大部分矯治機構是采用強制性的打針吃藥、電擊電療、軍事訓練等方法。

在媒體有選擇性的報道以及網癮矯治機構“100%治愈”的宣傳下,“游戲成癮”至少在文化層面完成了被生產。

網絡游戲本身不是一件壞事物,但任何事物具有兩面性,對于游戲本身來說,玩多了可能成癮,合理有度的玩反而能夠促進人們在思維鍛煉、心理滿足、自我實現等方面的身心發展。

與其談游戲色變,不如健康地玩游戲。

參考資料:

[1] Achab, S., Nicolier, M., Mauny, F., Monnin, J., Trojak, B., Vandel, P., ... & Haffen, E. (2011). Massively multiplayer online role-playing games: comparing characteristics of addict vsnon-addict online recruited gamers in a French adult population. BMC psychiatry, 11(1), 144.

[2] American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5?). American Psychiatric Pub.

[3] Aarseth, E., Bean, A. M., Boonen, H., Colder Carras, M., Coulson, M., Das, D., ... & Haagsma, M. C. (2017). Scholars’ open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal. Journal of Behavioral Addictions, 6(3), 267-270.

[4] Ellis, D. (1984). Video arcades, youth, and trouble. Youth & society, 16(1), 47-65.

作者 | 陳泰瀚

編輯 | 張照

設計 | 梁海虹

原標題:《游戲成癮患病率達27.5%?你對游戲的偏見全是來自于錯誤的數據》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司