- +1

國研中心|從建設用地擴張和城鎮人口增長看空間格局調整方向

城鎮化發展涉及到人口、產業、用地三大核心要素的變動,部分表現為城鎮人口、非農產業和城鎮建設用地的比重及空間分布的變化,本文重點討論城鎮人口和建設用地空間分布的基本特征及其協同程度。

一、中國城鎮人口的空間分布

(一)中西部地區對全國城鎮人口增長的貢獻上升

全國城鎮化水平呈現東高西低、南北基本均衡的格局。2017年東部地區的城鎮化率為70.2%,東北地區次之為61.2%,中部地區為54.9%,西部地區為51.1%。中部和西部的城鎮化率都低于全國58.5%的水平,東西部城鎮化率相差達19.1個百分點。從南北差異來看,2017年北方的平均城鎮化率為59.2%,南方平均城鎮化率為56.2%,南北方的城鎮化水平基本均衡。

城鎮化的區域差異逐漸縮小,中西部省份城鎮化水平快速提升。2010年,東部地區平均城鎮化率為64.4%,東北地區為57.0%,中部地區為44.4%,西部地區為41.5%,東中差距為20個百分點,東西差距為22.9個百分點。至2017年,這兩個差距都有所縮小,前者縮小為15.3個百分點,后者為19.1個百分點。2010-2017年,城鎮化水平提升最快的省份是貴州,年均增長達1.74個百分點,其次為云南、河南。

中西部地區對全國城鎮人口增長的貢獻越來越大。2000-2010年,對全國新增城鎮人口貢獻率較高的省份主要為東部沿海的廣東、江蘇、浙江等地。而在2010-2017年,這些省份的貢獻率明顯下滑,許多中西部省份的貢獻率大幅提升,如湖北、湖南、四川、貴州、云南等地。這一期間,中部省份的城鎮人口增長貢獻率為30.01%,西部為29.96%,相較于2000-2010年,分別增長5.17和6.92個百分點。未來中國新增城鎮人口不會僅向東部沿海地區集聚,而會逐漸地向中西部地區擴散。

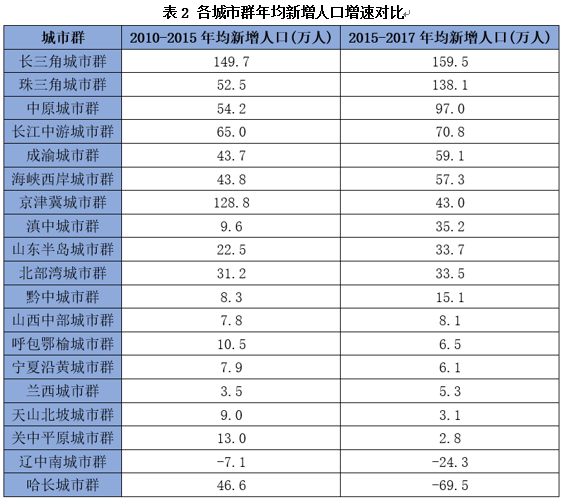

(二)城市群是人口集聚的主要地區

城市群是推進新型城鎮化的主體形態,按照“十三五”規劃綱要劃定的城市群范圍,2017年全國19個城市群的常住人口達到10.1億,占全國總人口的72.6%,城市群的重要地位凸顯。其中,中原城市群的人口規模最大,其次為長三角城市群和長江中游城市群,這三個城市群的范圍都比較大,包含城市數量較多,區域人口多,因此形成了較大的人口規模。西部的城市群人口規模遠小于東部的城市群,在東部城市群高速發展的情況下,西部城市群需要更多的關注。

注:人口數據來自各省市的統計年鑒,由城市群內各地級市常住人口加總而得。

城市群新增人口從“南北均衡”轉為“南快北慢”。2010-2015年,城市群人口增長呈南北均衡之勢,南方8個城市群的年均新增人口為418.4萬,北方11個城市群的年均新增人口為335.5萬,南北之比約為4:3。2015-2017年,南方城市群的人口增長均有提速,而北方城市群增長乏力,年均新增人口近為138.7萬,南北新增人口之比約為4:1,表現出“南快北慢”乃至部分北方城市群人口凈減少的特征。

(三)城鎮人口繼續向大中城市集聚

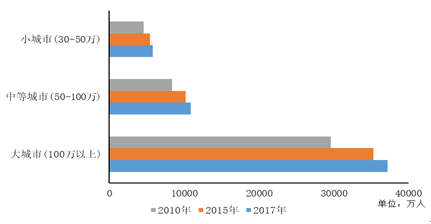

根據目前的城市規模劃分標準,以城區常住人口為統計口徑,將城市劃分為五類七檔。2017年中國有661個城市,其中超大城市6個、特大城市12個、大城市100個、中等城市156個、小城市383個。北上廣深所代表的一線城市城區人口規模達到超大城市標準,許多省會城市和副省級城市逐漸發展成為新的特大城市,城區常住人口100萬以上規模的城市呈現沿海和沿重要交通線分布的空間特征。

2010-2017年,大中城市尤其是中等城市呈現快速增長趨勢。100萬以上大城市的人口規模從2.96億人增加至3.72億人,年均增長3.33%。30-50萬小城市的人口規模從0.46億人增加至0.58億人,年均增長3.42%。而中等城市的人口規模則從0.84億人增加至1.09億人,年均增長3.74%,相對增長最快。可見大中城市的集聚現象依然突出。

圖1 2010年、2015年和2017年大中小城市的人口規模

省會城市的人口集聚愈見突出。2017年,全國27個省會城市人口總量達1.94億,占所在省份總人口的比重為14.79%,2010年該比重為14.06%,2000年為12.25%,比重不斷上升。具有較高行政等級的直轄市及省會城市更易吸引各類要素流入,進而形成集聚。

二、城市建設用地擴張與人口增長的協調性

(一)城市用地增長彈性系數不斷擴大,土地利用趨于粗放

2010-2017年,中國土地城鎮化速度依然快于人口城鎮化,城鎮人口的年均增速穩定在3%左右,而建成區面積的增速一直高于4%。

城市用地增長彈性系數是城市用地增長率與城市人口增長的比值,通常被用來衡量城市用地擴張與人口增長之間的協調關系,一般認為該系數為1.12時比較合理。但通過計算發現,這一系數在持續擴大,1990-2000年、2000-2010年及2010-2017年三個時段的彈性系數分別為1.34、1.55和1.76,表現出土地利用粗放的基本特點。在城市空間連續擴張的背景下,城鎮人口的增長速度不及建成區的增長,城市布局分散、城市的人口密度和建筑密度低等土地利用率不高的現象比較普遍。

(二)各地城市用地擴張與人口增長的協調性存在明顯差異

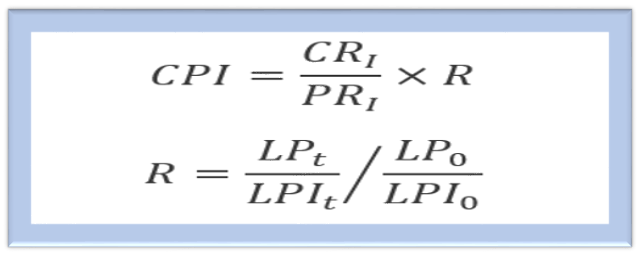

城市用地增長彈性系數難以反映人均指標的多少,本文計算城市用地擴張與人口增長協調性系數(CPI)來反映二者之間的協調關系。計算公式為:

式中, CPI為城市用地擴張與人口增長協調性系數;CRⅠ和PRⅠ分別為建成區用地和城市人口年均增長率,取幾何平均值;R為人均城市用地約束系數,其中LP0、LPI0、LPt、LPIt分別為基年(2010年)和目標年(2017年)某城市人均建成區面積和該城市當年所屬類別城市的理想人均建成區面積(注:根據集約城市發展的需要,參照相關文獻和《城市用地分類與規劃建設用地標準》(GB50137-2011)同類別城市的用地指標最大值,按特大城市、大城市、中等城市和小城市分類別依次取95平方米/人、100平方米/人、 105平方米/人和110平方米/人作為人均城市用地理想值。)。

注:整理自林堅(2009)和楊艷昭(2013)。

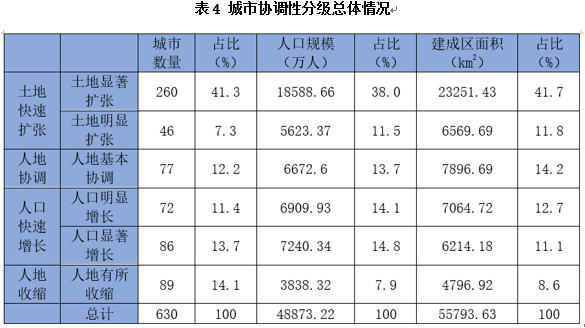

2010-2017年間,全國630個有連續可比數據的城市在城市人口與建設用地協調性方面表現出以下主要特征:

(1)全國城市的土地擴張和人口增長之間協調性較弱,以城市用地快速擴張為普遍特征。總體上,約一半的城市為土地快速擴張類型,土地城鎮化總體快于人口城鎮化。其中,土地顯著擴張類型的城市數量最多,有260個,占比為41.3%,其人口占比為38.0%,建成區面積占比為41.7%。從空間分布來看,土地顯著擴張的城市廣泛分布在長三角、京津冀、成渝地區、中原經濟區、山東半島城市群、天山北坡以及福建沿海一帶,是全國主要的城市化地區。人地基本協調類型的城市有72個,占比為11.4%,零星分布于各個省份。

(2)城市規模對于城市人口與用地之間的協同性沒有顯著影響,土地擴張的特征在各個規模的城市中都很明顯。從土地快速擴張類型占比看,土地資源利用沒有表現出顯著的規模經濟,即無論是超大和特大城市還是大中城市或小城市,土地快速擴張類型(土地顯著擴張和土地明顯擴張)占比都在50%以上,只是14個超大和特大城市中土地顯著擴張的占比明顯偏小,但其土地明顯擴張的占比則較高。

(3)東部省會城市以人口增長為主,西部省會城市以土地擴張為主。31個直轄市和省會城市中,18個城市為土地快速擴張型,占比58.1%;8個城市為人口快速增長型,占比25.8%。東部省會城市基本均為人口增長主導,外來人口流入是城鎮化的主要動力,而西部省會城市基本均為土地擴張主導。省會城市是流動人口的主要流入地,但西部的省會城市主要吸引省內流動人口,流動人口規模偏低,而東部沿海的省會城市吸引了更多的跨省流動人口規模,城鎮人口增速遠超城市土地增長。

(4)城市增長停滯乃至城市收縮的現象出現,而且隨著城市規模下降而上升。人地收縮類型的城市有89個,占比為14.1%,這些城市主要是東北地區以及內蒙古、廣西等地的資源型城市,資源枯竭導致城市增長動力不足陷入停滯狀態。大、中、小城市中分別有10.3%、12.1%和15.9%的城市出現了收縮趨勢,其中,小城市收縮趨勢則主要表現為人口增長的明顯滯后,這與流動人口的分布格局特征一致,小城市的吸引力遠不及大城市,人口回流落戶的效果不如人意。

三、對中國城鎮化空間格局的啟示

2018年,中國的城鎮人口規模為8.31億人,城鎮化率為59.6%,已高于世界55%的平均水平,但與高收入國家81.3%的平均水平仍存在較大差距。據聯合國預測,未來15-20年中國城鎮化水平的增長仍會保持年均0.8-1.0個百分點的較高速度,每年新增城鎮人口在1200萬左右,這將對城市人口空間分布的合理性提出更高要求。

(一)加大對中西部地區城市和中等規模城市的建設力度

城市建設的重點應該順應人口流動的趨勢,通過上文的分析,可以看出,在2010年-2017年間全國城鎮人口的變動中,中西部省份對全國城鎮人口增長的貢獻增大,中國城鎮人口繼續向大中城市集聚,這其中中等城市的人口規模從0.84億人增加至1.09億人,年均增長3.74%,相對增長最快。因此,在提高城市群和中心城市承載力的基礎上,應該加大對中等規模城市的建設力度,增加向中等規模城市的資源配置,補齊這些城市的發展短板,增強其吸引力,促進大中小城市協調發展。

(二)分門別類調節城市建設用地,提高用地集約度

從城鎮人口與建設用地擴張的協調性上講,城市土地擴張和人口增長之間協調性較弱,普遍存在城市用地快速擴張的特征,但不同城市之間仍然有差異。首先,應該針對土地快速擴張類型中的土地顯著擴張的260個城市進行重點分析,找出各個城市提高用地集約度的辦法。其次可以根據城市建設用地擴張速度隨城市人口規模變大而減緩的特點,重點分析小城市的用地擴張特點,提高小城市的土地利用效率。

(三)細化增長停滯城市和收縮城市的支持政策

按照上文的分析,中國目前有人地收縮類型的城市89個,占比為14.1%,這些城市面臨著人口、經濟增長的停滯乃至收縮,這些城市主要包括東北等老工業基地或資源枯竭型城市、東南沿海大城市周邊的中小城市和沿邊地區部分偏遠城市,其成因各有不同,需要細化政策,把主要的資源集中在東北等老工業基地或資源枯竭型城市和沿邊地區部分偏遠城市上,給予扶持。

(作者劉云中系國務院發展研究中心發展戰略和區域經濟研究部研究員, 劉嘉杰系北京大學城市與環境學院 博士研究生)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司