- +1

《樂夏》傷害中國獨立音樂了嗎?

原創(chuàng) 范志輝 音樂先聲

作者 | Echo 編輯 | 范志輝

《樂隊的夏天》第二季播出第一期后,伴隨著"被五條人笑死"的微博熱搜第一,屏幕上滿溢的都是觀眾們對期待已久的節(jié)目終于到來的歡欣鼓舞,于是某個不和諧的聲音便深陷爭議之中。

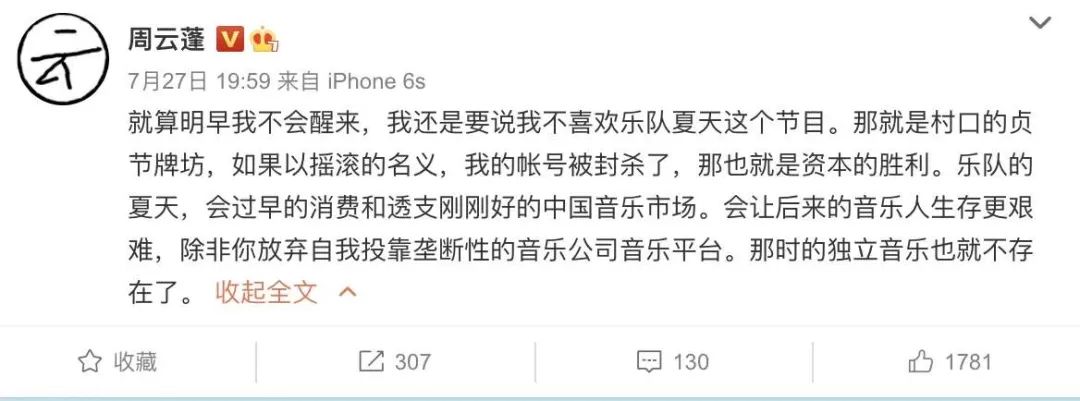

著名民謠歌手周云蓬在7月27日和7月28日這兩天,連發(fā)9條原創(chuàng)微博表示自己不喜歡《樂隊的夏天》這個節(jié)目,并稱"樂隊的夏天,會過早的消費和透支剛剛好的中國音樂市場。會讓后來的音樂人生存更艱難,除非你放棄自我投靠壟斷性的音樂公司音樂平臺。那時的獨立音樂也就不存在了。"

周云蓬老師的這一看法并非多么新奇或偏激,不過是《樂隊的夏天》這一節(jié)目初就存在的爭議——"當(dāng)搖滾樂遇上娛樂綜藝,它還能搖滾嗎?"但老生常談并不等于迂腐,有些話,常聽常新。

《樂夏》也是一檔"養(yǎng)成"類綜藝

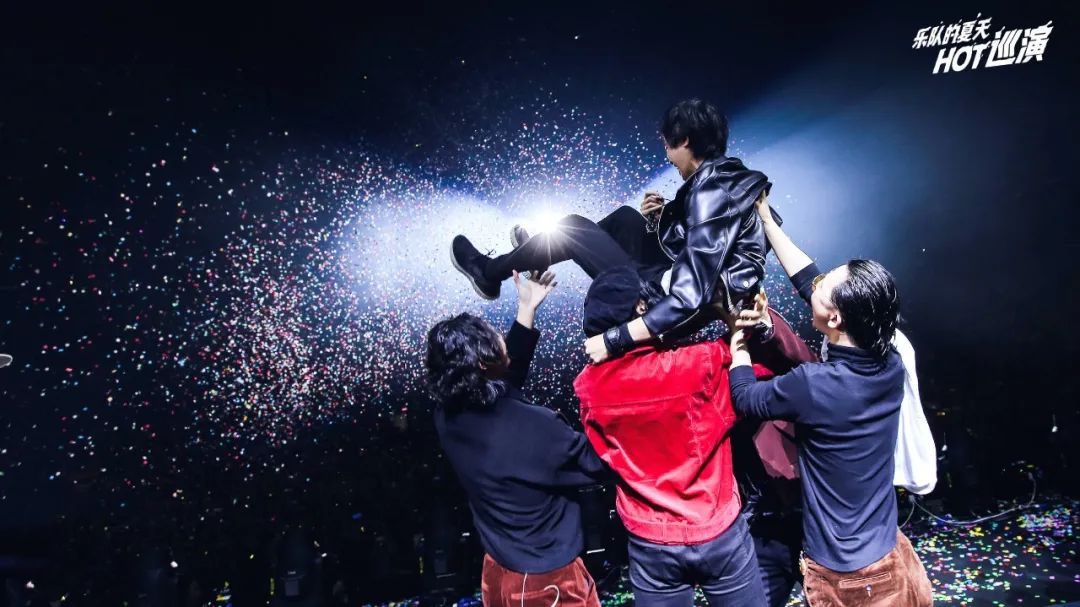

去年《樂隊的夏天》第一季總決賽,新褲子用一首《夏日終曲》為這次"練習(xí)生"旅程畫下句點,這支從一開始就對綜藝節(jié)目表示了諸多不屑的樂隊,在比賽結(jié)束時唱了一首最"娘"的歌曲,彭磊說這是一首"練習(xí)生式的虛假友情的歌曲"。當(dāng)一群玩樂隊的人處在一個封閉的空間里,他們之間產(chǎn)生的感情是那樣莫名奇妙,結(jié)束時的眼淚又是那樣自然而然,身處感動中的人不需要追問真相,彭磊在這首歌里寫:"你的謊言我相信/我也是第一次演戲"。

對于年輕樂隊來說,《樂夏》和其他所有的音樂綜藝一樣,都是新人的一個跳板,但能跳多高,還得憑實力。節(jié)目后頻繁游走于各個音樂節(jié)和綜藝節(jié)目的盤尼西林,收獲大量關(guān)注的同時也遭受頗多質(zhì)疑。對于老牌樂隊來說,這次綜藝只是他們漫長的音樂生涯中一個特殊的演出經(jīng)歷。痛仰一如既往是各個音樂節(jié)的壓軸出場,出了張電子樂專輯,收費10元一張,承諾收入的一半會捐給關(guān)愛抑郁癥項目。

因為這檔綜藝所承載的最特殊的意義,其實是它所面臨的觀眾。通過把小眾音樂推上大眾傳媒,拓寬獨立音樂的受眾面,喚起當(dāng)代理想主義者對搖滾樂"黃金時代"的追憶,將消逝于大眾視野中的搖滾精神制造為當(dāng)下的身份認同,最終養(yǎng)成"樂迷"。一檔樂隊綜藝可以成為小眾文化進入大眾市場的窗口,運營者可以從更大的受眾群中瞄準可能成為獨立音樂"樂迷"的群體,從而挖掘更多當(dāng)代年輕人對音樂節(jié)的狂熱。

《樂夏》結(jié)束后,摩登天空和太合麥田這類獨立唱片公司旗下的樂隊和音樂節(jié)顯而易見地迎來了更多的收入、更好的發(fā)展。這些獨立唱片公司,是否能在此次的商業(yè)成功下繼續(xù)引領(lǐng)中國獨立音樂的良性發(fā)展,是大家在《樂夏》之后的期待。但大量資本涌入獨立音樂市場,是否會對其原有的良性競爭造成影響,也是《樂夏》之后的隱患。

當(dāng)"亞文化風(fēng)格"變?yōu)?亞文化資本"

《樂夏》作用于獨立音樂商業(yè)層面的效果,起碼從短期來看是十分有益的,它可以通過推動獨立音樂的消費為該市場注入更多資金,以帶動獨立音樂創(chuàng)作的繁榮、獨立音樂消費場景和平臺的完善。但當(dāng)《樂夏》作為一款垂類綜藝中的爆款I(lǐng)P時,它不可避免會導(dǎo)致樂隊文化的過度消費。

《樂夏》之后,出現(xiàn)了大量效仿樂隊形式的偶像節(jié)目,如《一起樂隊吧》、《我們的樂隊》以及近期的《明日之子樂團季》,除了尚未播完的《明日》,其他節(jié)目的口碑都不算好。

以上的種種現(xiàn)象都發(fā)生于當(dāng)亞文化被收編后,"亞文化風(fēng)格"變?yōu)?亞文化資本"的理論框架內(nèi)。即在主導(dǎo)文化和商業(yè)利益的召喚下,亞文化進行了妥協(xié)和退讓,成為主導(dǎo)文化的一部分,而在這一過程中,亞文化的獨特風(fēng)格是其進行協(xié)商貿(mào)易的"貨幣" ,如搖滾樂的反叛風(fēng)格最終被變成了一種可以被消費的時尚。

在商業(yè)發(fā)展中,市場需求永遠在追求新奇性,當(dāng)亞文化群體生產(chǎn)出新的主流以外的風(fēng)格,它會快速地被瞄準并收編,亞文化本身對主流文化的對抗性也便不復(fù)存在。在娛樂工業(yè)高度發(fā)達的現(xiàn)代社會中,亞文化的產(chǎn)業(yè)化發(fā)生得極為頻繁。回溯搖滾樂的發(fā)展,整個20世紀60年代中期"搖擺倫敦"風(fēng)格的爆發(fā)就建立在最初本質(zhì)上屬于摩登族風(fēng)格的大規(guī)模商業(yè)推廣的基礎(chǔ)上,而披頭士就是這種轉(zhuǎn)變中最具戲劇性的代表之一。

成就是相互的,毀滅是自己的

《樂夏》作為一檔樂隊題材的娛樂節(jié)目,其商業(yè)上的成功是顯而易見的,繼《奇葩說》之后,馬東延續(xù)其"文化商人"的身份,使節(jié)目在獲取巨大關(guān)注的同時也得到了正面認可;摩登和太合旗下的樂隊通過這一平臺提升了自身價值,其廠牌影響力也相應(yīng)被擴大;觀眾也收獲了一臺精彩紛呈的樂隊表演,多了一個發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀音樂的渠道。至于獨立音樂本身,是否能在綜藝熱浪中堅守本心,合理運用當(dāng)下逐漸好轉(zhuǎn)的市場環(huán)境,不是《樂夏》這一檔綜藝有義務(wù)或有能力負責(zé)的。

當(dāng)崔健在1989年用一首《一無所有》吼出中國搖滾樂的第一聲,我們不得不承認中國的搖滾樂就是在物質(zhì)和精神的雙重匱乏中沖出來的,獨立音樂的創(chuàng)作應(yīng)該保持它直面生活的真實性和關(guān)懷社會的嚴肅性。但所謂搖滾樂的"黃金時代",更多只存在后人的反復(fù)言說中,卻鮮有人追問其曇花一現(xiàn)的原因。

音樂和商業(yè)之間,向來不存在你死我活的關(guān)系。成就是互相的,但毀滅是各自的。在商業(yè)提供物質(zhì)保障的前提下,獨立音樂的創(chuàng)作會走向何方,更多考驗的是創(chuàng)作者如何在浪潮中堅守本心、保持清醒。同時也考驗著那些被娛樂節(jié)目吸引的"樂迷"中,有多少愿意借此深潛,探索獨立音樂的真實面目,獲取其中的精神養(yǎng)分。而那些真正屬于地下的獨立音樂,也不用擔(dān)心它們會被娛樂,或許它們根本還來不及向地上探頭就銷聲匿跡。

第一季的《樂夏》之后,經(jīng)受住考驗的樂隊不在少數(shù),九連真人在演出之余繼續(xù)留鄉(xiāng)任教,痛仰保持音樂上的高產(chǎn)與社會關(guān)懷,海龜?shù)男赂琛秱尉印穭t是創(chuàng)作者保持清醒的最好注腳。

原標題:《《樂夏》傷害中國獨立音樂了嗎?》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司