- +1

中國人是勇還是慫?看看多年前的這場戰爭就知道了

國家之間的關系總是充滿變數,最終取決于各國力量的此消彼長和國際大勢的發展變化。國家與國家之間的關系好壞也永遠是相對的,只有國家利益是永恒的。

中國人長期以來最重關系,覺得沒關系什么事都干不成。然而確保中美關系長期健康穩定、向前的發展,很重要的一點也要在相互理解,尊重和支持對方的基礎上,維護自己的和平。

我們有一位官員說:“中國稍有不慎,就會成為其他勢力打壓中國的口實,我們現在無處說理,有口難辯”,如果長期抱持這樣的心理,怎樣支撐國家發展?我們憑什么為自身的發展對別人充滿歉意?什么叫國家利益?就是不惜以軍事手段捍衛、不惜通過戰爭來捍衛的利益。

很多人覺得,和平,不打仗,那就安全了,根本不是這樣。低質量的和平來自喪失安全,只有高質量的和平才等同于安全。為了維護我的利益,我們也得拿出拳頭來,這才是安全。

回顧七十年前美國將領麥克阿瑟的這番言論,你就可以得出這樣的言論:面對本不公平的世界,中國只有依靠自身強大才能維護我們的安全。

圖為麥克阿瑟在軍艦上觀察戰場,表情和動作中都帶著一種驕傲,根本沒把對手放眼里。

1950年9月15日,美軍在仁川登陸,準備大舉北進。麥克阿瑟明明知道中國30萬東北邊防軍已經完成了部隊的編組集結,但他根本無所謂。美國總統杜魯門專程飛到威克島,與麥克阿瑟會商:“如果中國出兵怎么辦?”麥克阿瑟說:“中國人不會出兵,中國歷史上一場仗都沒打勝,出什么兵啊?他們把兵力放在這兒嚇唬我們。”杜魯門就放心地回去了。

國家國土安全問題向來牽扯重大,一句開打的背后不僅意味著要有流血犧牲,還意味著政治格局的動蕩。然而面對侵犯者的無端挑釁,我們還要忍氣吞聲嗎?抗美援朝的勝利正說明了中國人一旦站起來,就絕不會輕易再倒下。這不僅展現了華夏民族的凝聚力,也顯示了我們的態度:不提倡武力解決爭端,但并不說明我們是軟弱可欺的。

很多人不解,建國初期的我們為什么會選擇加入這場戰爭,在《為什么是中國》的書中金一南將軍中講到:“只有入局,才能開局。”盡管當時國內百廢待興,急需經濟建設;軍隊長期作戰,急需休整,我們真是不想打,但我們沒有退路,只能迎上去。

朝鮮戰爭發生時,新中國剛剛成立不久,軍隊長期作戰急需休整,整編復員、邊疆剿匪等任務也相當繁重。面對美韓聯軍向鴨綠江挺進,出兵即出境,即要與世界上最強大的戰爭機器迎頭相撞,我軍武器裝備落后,缺乏海、空力量,這些弱點將暴露得十分明顯。

今天,很多人已經不知道當年中國人民志愿軍是在怎樣的條件下與以美軍為首的“聯合國軍”作戰的了。他們或許能記住一兩篇描寫志愿軍的文學作品,對以下這些比任何文學描寫都更加震人心魄的數字卻不知情。

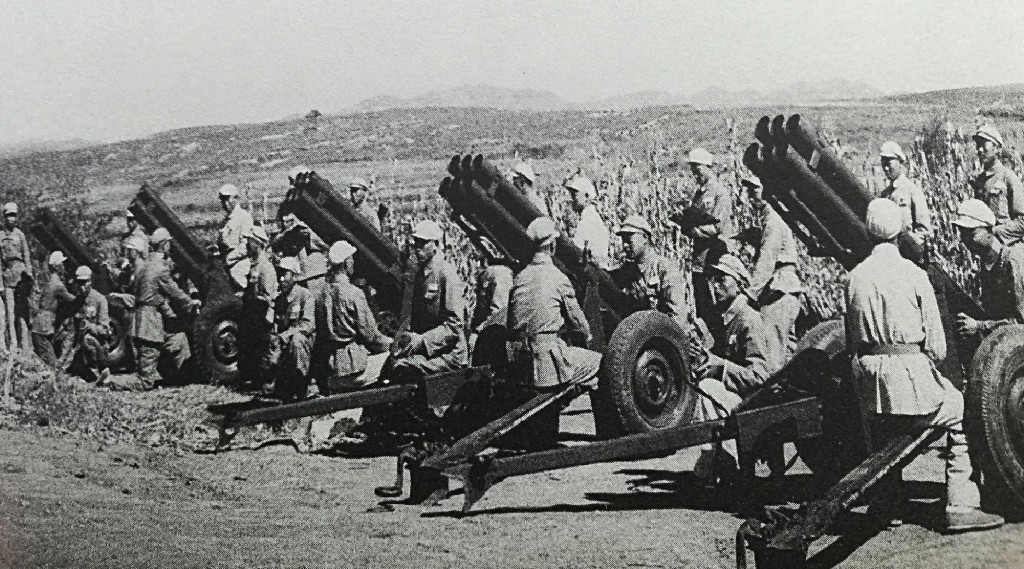

朝鮮戰場上美軍一個軍擁有坦克430輛;我志愿軍最初入朝的6個軍,一輛坦克也沒有。

美軍一個陸軍師的師屬炮兵有432門榴彈炮和加農炮,還可以得到非師屬炮兵同類口徑和更大口徑火炮的支援;我志愿軍一個師的師屬炮兵只有一個山炮營,12門山炮。

更難以置信的是,當時我三十八軍90%的戰斗兵仍在用日軍1905年設計的三八式步槍。

圖為志愿軍火箭炮部隊

空中力量的懸殊更大。當時志愿軍不但沒有飛機,連防空武器也極端缺乏。面對美軍1,100架作戰飛機,志愿軍當時只有一個高炮團,有36門75毫米口徑的高炮,還要留12門在鴨綠江邊保衛渡口。最初帶入朝鮮的,只有這種舊式的日制高炮24門。至于雷達,一部也沒有,搜索空中目標全憑耳聽和目視。

抗美援朝,彭德懷是臨危受命。當時他以西北軍政委員會主席身份到北京,帶了一堆匯報西北建設的圖紙,準備匯報西北怎么開發農田搞建設,根本沒有做出征的準備。開會的時候,他沒想到正討論出兵朝鮮的問題,討論主要指揮員的人選問題。毛澤東當場點將。結果,彭懷德連家都未回就出征了。當天晚上,他在北京飯店睡不踏實。睡慣了硬板床,睡不慣席夢思,也是事兒太大了,根本睡不著,最后他干脆躺在地毯上。

率軍與全世界最強大的武裝力量較量,需要何等的勇氣!出任志愿軍司令,對任何一個高級將領都是一個非常大的挑戰。

后來侵朝美軍總司令李奇微回憶道:“我們在北朝鮮上空幾乎未遭抵抗。除地面火力外,我們可以不受阻礙地攻擊敵補給線。在頭一年,對方甚至連防空火力還擊也沒有。”

當時美國飛機從朝鮮東海岸炸到西海岸,從鴨綠江炸到漢江,連后方大榆洞我志愿軍總部都遭到狂轟濫炸,司令員彭德懷差點遇難。在志愿軍總部工作的毛澤東長子毛岸英,剛剛出國一個多月,即犧牲于美國空軍凝固汽油彈的熊熊烈焰之中。

跨過鴨綠江的中國人民志愿軍,就是在這樣的環境中頑強作戰的。

我們常講“以德服人”,什么叫“德”?僅僅是退讓、寬厚嗎?為什么撫順戰犯管理所的干部說,出兵朝鮮是我們改造戰犯最深刻有力的東西?現在回過頭來看,德中還要有威,必須有威。

日本人最怕美國人,中國人和美國人打起來了,敢和美國人交手,把他們從朝鮮北部趕到南部了。連當時被關在撫順戰犯管理所的杜聿明等人都覺得解氣,覺得解放軍好好教訓了美國人。這個時候他們都忘記自己國民黨戰犯的身份了,只覺得自己是個中國人。這就是出兵朝鮮的重大意義。這樣他們才覺得共產黨表現出來的是大德,而不是無力、軟弱、無奈的小德。品德靠威力來支撐,才能彰顯大德。

1900年,八國聯軍把我們打得稀里嘩啦,我們賠款4.5億兩白銀。1950年,十六國“聯合國軍”被我們打退,而且不是在境內,而是在朝鮮半島,我軍出境作戰,跨過鴨綠江。新中國再也不允許九一八事變、七七事變這類事件在國內出現,我們出境作戰,在境外維護新中國的國家安全。

中國的全球化進程從志愿軍跨過鴨綠江那一刻就已經開始,我們開始進入世界體系。怎么進入的?跨過鴨綠江。以前,中國人都縮在屋子里被別人打。中日戰爭不是在邊境爆發,而是在中國境內的盧溝橋爆發。日軍長驅直入扼住了我們的咽喉,直到北平南面宛平城,我們才跟日軍作戰。

這就是舊中國的歷史。

再看看新中國,再也不能任誰在國內打起來,而是出境作戰,使新中國政權成為1840年以來包括大清王朝、北洋軍閥、民國政府在內的政權中維護國家民族權益最英勇、最頑強、最具有大無畏精神、最能奪取勝利的政權。

這是對中華民族的精神洗禮,是新中國政權獲得全世界華人心目中合理性與合法性的關鍵

今天有些人在否定我們跨過鴨綠江之舉,甚至聲稱“如果不過去,中國早就跟美國搞好關系了,早就改革開放了”,這完全是在說夢話,甘做美國的跟班、嘍啰,中國能自立于世界民族之林嗎?跨過鴨綠江,這場仗打出了我們中國人的精神,打出了中國人的氣質,我們跟過去完全不一樣了!

美國陸軍參謀長柯林斯曾回憶說:“騎一師師長蓋伊懷著難受的心情,咽下了他在朝鮮戰場上的第一杯苦酒。”騎一師自1865年南北戰爭結束后就是美國陸軍主力,在朝鮮戰場登陸后更是所向披靡,卻沒想到在朝鮮云山栽了個大跟頭。

騎一師師長蓋伊回憶對方是一支什么樣的部隊:對方沒有航空火力支援,沒有遠程炮火支援,他們拿著簡陋的日本武器,穿著膠鞋作戰。他很奇怪,殊不知,我們能穿膠鞋就不錯了。我們拿著簡陋的步兵武器,穿插分割動作,如此勇猛,把第一騎兵師兩個團切割成數塊,全部穿插分割。

不深入了解這些歷史,你永遠不知道中國志愿軍是在什么樣的條件下作戰的,永遠不知道中國是怎樣的、用什么樣的精神狀態自立于世界民族之林的!

當志愿軍空軍以中國東北的機場為基地出動到朝鮮作戰時,美國空軍也無可奈何,不敢像麥克阿瑟鼓吹的那樣“窮追”,進入中國領空作戰。美國人從空中信號中截聽到有蘇聯飛行員參戰,仍然無可奈何,也只有保守秘密,不敢對國內輿論公布。這是美國人不得不吞下的苦果。

雙方首席談判代表簽署協議

美國軍事史專家沃爾特·赫爾姆斯在其著作《朝鮮戰爭中的美國陸軍》中寫道:“從中國人在整個朝鮮戰爭期間顯示出來的強大攻勢和防御能力之中,美國及其盟國再清楚不過地看出,共產黨中國已經成為一個可怕的對手。它再也不是第二次世界大戰時那個軟弱無能的國家了。”

從歷史長河中看,中國人走向民族復興是從跨過鴨綠江那一刻開始的。敢于和世界上最強的國家較量,還能戰而勝之,成為長期被視為“東亞病夫”的這個民族走向民族復興的關鍵心理支撐點。

中國軍人從受到蔑視到獲得尊重,中國從一盤散沙到聚沙成塔、眾志成城,從任何人都不看好到自立于世界民族之林,國家的崛起源于信念的注入,貴在反復摸索的堅守。正因為國力的日益強大,我們才有了強勢外交的話語權。如今的中國依舊面臨著政治格局上的諸多危機,但好在我們的表態比過去清晰得多,堅決得多。

正如《為什么是中國》書中所言,真正的大國必須維護國家利益。紛繁復雜的國際形勢,云譎波詭的周邊環境,風云變幻的中美關系,日新月異的科技發展,對于我們而言,是機遇,也是挑戰。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司