- +1

反派的深度決定了電影的高度,她們邪惡、變態,憑什么被無數人愛?

原創 香蕉姐 影探

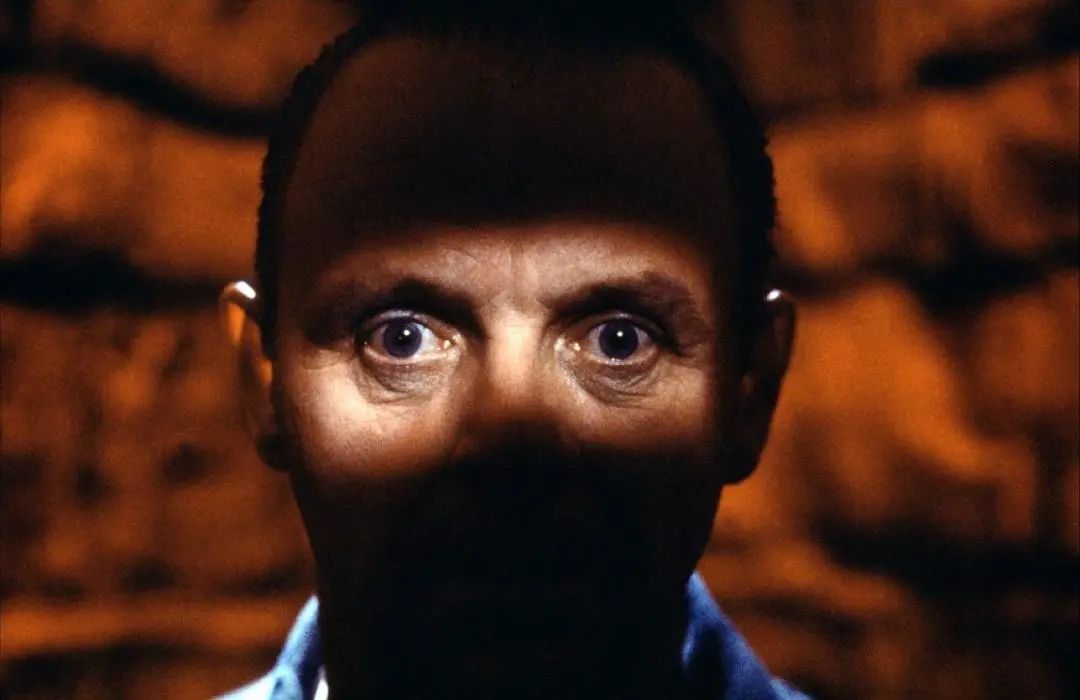

在美國電影協會(AFI)評選的“影史50佳反派角色”中。

安東尼·霍普金斯飾演的漢尼拔,

擊敗《星球大戰》中的黑勛爵達斯維達,《教父2》中的邁克·柯里昂,高居榜首。

提起漢尼拔,最經典的莫過于《沉默的羔羊》里,

那個聽著巴赫的哥德堡變奏曲,把人的肝拌著蠶豆,配基安蒂紅酒給吃了的優雅紳士。

哦不,食人魔頭。

他的“人魔”屬性,是對現代社會的虛假道德體系,最極端的反抗。

霍普金斯的表演,贏得了無數觀眾的喜愛,引發人們去思考——

童年創傷(目睹妹妹被吃),給人造成的悲劇性根源。

借此機會,我們聊一聊影史上經典的邪惡暗黑形象。

以及一個令人憂心的現象——

不知道大家有沒發現,國產里,引人深思的迷人反派,正在被消失。

>>>>世上再無周芷若

反派,不一定是純粹的惡人。

那種與偉光正的正向角色對立,充滿著黑暗與邪惡色彩的人物,也可以叫反派。

比如華金·菲尼克斯的小丑,林青霞的東方不敗,一個西方影視人物,一個中國影視人物。

他們身上都有種“邪氣”,與社會道德規范相悖。

他們既不能叫好人,也不是十惡不赦,人人喊打。

更多的是游走在人性的灰色地帶,不被規范認同的邊緣人。

為什么?

角色的魅力,抵達了人的深度和陰暗面,迎合了人人兼具的反叛因子。

表演的魅力,如果劇本是角色的骨架,那么表演則為角色注入靈魂。

當一個演員深刻理解了角色,并憑借出色的演技演活了角色,那這個反派才真正有魅力。

總結一下,一個迷人反派的成立,好劇本、好角色、好演員缺一不可。

集齊這三張王牌,才能召喚神龍。

不過我們都知道,在如今的影視環境和創作制約之下,這三樣可遇不可求。

舉一個經典案例。

周芷若,大家都很熟悉,金庸筆下一個腹黑、不擇手段、心狠手辣的“魔女”。

她與原著宣揚的“道義”背道而馳,十足的反派人物。

但這樣一個反派也有她人物的弧光。

并且經過周海媚、佘詩曼、高圓圓等女神的演繹,周芷若早已被經典化。

周芷若漁女出身,父母雙亡,孤苦無依,造成內心極度缺乏安全感,養成敏感、隱忍、狠辣的性格,她想抓住一些東西,必須要付出代價。

她是一個想要逆襲的草根野心家,暗合了人心底的“復仇意識”,

卻又因選擇、心智等種種問題,終究機關算盡一場空,可恨、可憐,可悲。

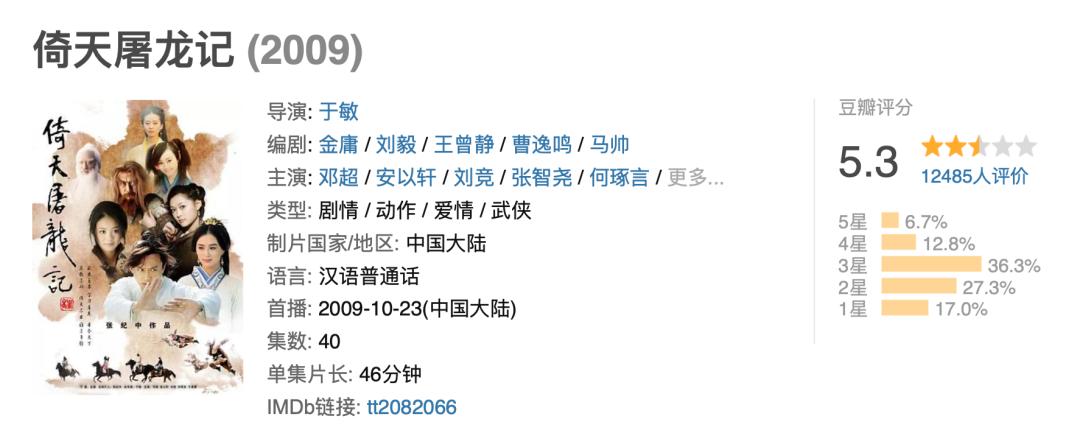

很多人可能沒聽過,2009年有一部鄧超版《倚天》。

這一版由張紀中監制,全是漏洞,一天都說不完,不細說了。

從外形氣質到表演,當年被吐槽得很慘。

這一版的周芷若卻壞得面目猙獰、兇相畢露。

翻白眼、歪嘴、挑眉,典型的惡毒女二演法。

難以想象周芷若收獲的不再是觀眾愛恨交加的復雜情感,而是快進,快進,快進。

2019年這一版,沾染了網絡時代種種弊病。

演員很精致,精致得像多胞胎,分不清誰是誰。

周芷若的出場,是在河邊洗衣。

瓷白的臉,紗衣飄飄,還以為是浣紗的西施,江湖氣與真實感先喪失了一半。

演員祝緒丹對周芷若的解讀是“從始至終都是善良的”。

周芷若如果心地善良,怎么忍心在蛛兒臉上劃下十七八劍呢。

單純的善惡、好壞評判,都是對一個經典反派的侮辱。

經典反派之所以迷人,正是在由好變壞的剎那,邪惡中窺見人性無奈的時刻。

新版《倚天》“善化”周芷若,試圖博取觀眾同情。

結果適得其反,收獲圣母白蓮花的罵名。

要把一個反派演得出彩。

演員的魅力,角色的厚度,出色的演技,這幾樣集中在一起,如今竟漸漸變成了奢侈。

由于奢侈,一旦出現,便異常難得。

>>>>審“惡”是向生活的復仇

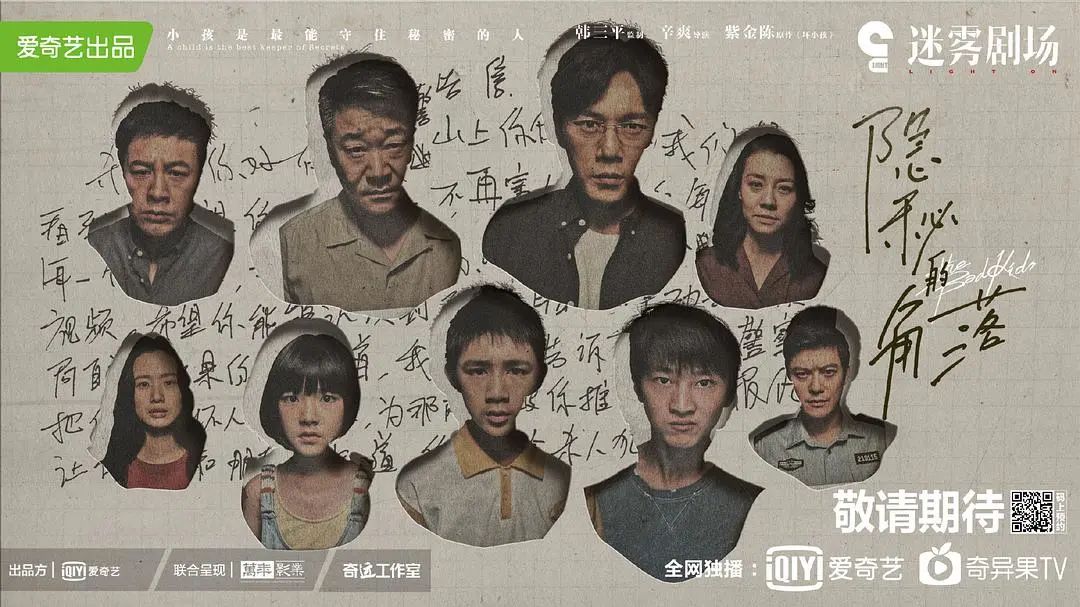

《隱秘的角落》讓飾演張東生的秦昊出了圈。

劇作精良,隱秘燒腦,全員惡人,著實讓觀眾爽了一把,激起的討論一波未平一波又起。

不過說實話,你們有沒有一種害怕它下架的擔憂。

我有。

網友爆料,接檔《隱秘的角落》的劇集《非常目擊》遭臨時下架。(同屬“迷霧劇場”)

懷疑是不是《隱秘的角落》太扎眼,才下架《非常目擊》。

愛奇藝出來辟謠,沒有這回事,并沒有官宣定檔。

但“謠言”為什么會一傳十,十傳百呢?

恐懼是謠言滋生的土壤,謠言戳中了人們隱秘的恐懼。

謠言再經過煽風點火,便迅速蔓延開來。

觀眾心里有個“自我審查”的尺度,影視制作者也有。

舉一個例子:《都挺好》蘇大強。

加上還算良好的劇本,倪大紅精湛的演技,蘇大強迅速出圈。

大結局播完后,蘇大強被成功洗白了。

意料之中。

作為觀眾,不是不能接受蘇大強“善”的一面。

而是不能接受,為了激發觀眾討論,前44集一直在突出蘇大強的“惡”;

后2集為了迎合大團圓結局,急轉直下,著力表現蘇大強對子女的愛。

這種不符合人物行動邏輯的“變好”,很難說沒有洗白的嫌疑。

反正最終都會走向圓滿,看你怎么圓。

反正壞人最終都會變好,看你怎么洗。

在現實重壓之下,滿滿的積極正向,反而成為食之無味,喝多想吐的雞湯。

相反,那些與人性陰暗面暗合的反派——

他們罔顧規則的狂放不羈,不顧后果的為所欲為,替我們達成了向生活復仇的愿望。

而反派的豐滿,富于魅力,事出有因的無奈和凄苦,可以讓觀眾得到宣泄和釋放的同時,減輕了審“惡”的負擔。

爽完之后,再回到苦逼的生活中,繼續奮斗。

現在再來回答,為什么需要迷人反派?

很簡單,審美的需要。

>>>>無菌的環境會生病

每個人多多少少都有“邪惡”的一面,都有“陰暗”的念頭一閃而過。

比如,在腦海里把誰誰,推下山。

從邪惡暗黑形象身上,會看見人的復雜性,發現世界的廣度與深度。

《甄嬛傳》里的安陵容,出身低微,奠定了她一生悲涼的底色。

放棄姐妹,卻成了皇后的棋子;努力爭寵,卻被封了“鸝妃”,貽笑大方;拼命想做人上人,卻成了最被人輕賤的那個。

她越算計,越和初衷背道而馳;越努力,越顯得可悲。

她說:“這樣會輕而易舉地挑動起你的每一個情緒,讓你感到很興奮。”

《裂縫》里,伊娃·格林飾演的女老師,因愛而不得,妒恨交加,害死了女學生。

“每個人都有扼殺美好的沖動,那是一種深層的自卑與怯懦。”

馬塞爾·普魯斯特的名言,寫在《認識電影》的前言。

電影深入不同人的內心世界,告訴我們世界不是二元對立的,善惡不一定對峙,好壞不一定不兼容,人不一定完美。

如果熒幕上觸動人心的反派越來越少,只剩下好人與壞人的對立;

如果熒幕上充斥著壞人最終會變好,作惡多端最終都能大團圓的簡單設置。

那就是對現實的矯飾與遮蔽。

記得嗎,過去的影視劇還沒有這么狹隘。

《大明宮詞》里有表現“不倫之戀”的橋段。

李隆基對太平公主有戀母般的依賴,少年依戀年長的女人,是很正常的人類情感。

遮遮掩掩,避而不談,反倒不正常。

愛情里,人會猶猶豫豫,在兩個人之間徘徊。

不能簡單用“渣”、“壞”來否定,電影只是表現人都會面臨的一種困境。

然而我們正生活在一個邏輯粗暴、語言粗暴的網絡世界。

揪住一點錯誤,或與自己見解不同,便口誅筆伐,道德綁架,仿佛自己是道德圣徒,真理的絕對占有者。

實際上包藏禍心,以最深的惡意揣測別人,判斷別人,攻擊別人,來滿足自己的私欲。

漢尼拔最討厭不禮貌的人,誰不禮貌,懲罰他咬舌自盡。

真的害怕我們在這樣一個狹隘、對立、邏輯粗暴的世界里成長,會變成什么樣子。

我們都知道一個道理:

長期處于無菌的環境中,非但不會健康,反而會生病。

反派的深度

決定了電影的高度

原標題:《她們邪惡、變態,憑什么被無數人愛?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司