- +1

中國社科院文學所所長劉躍進:走近經典的途徑

【編者按】

近日被收入“鳳凰枝文叢”的 《跂予望之》一書是中國社會科學院文學所所長劉躍進教授的隨筆集,主要內容涉及其個人求學的歷程,談讀書的苦樂,對前輩學者的回憶、紀念,如姜亮夫、鄭振鐸、鄧紹基、孫犁等,對文學研究領域的思考,如論述經典的細讀、期刊的責任等。澎湃新聞經作者和出版社授權,刊發其中“走近經典的途徑”一篇。

一、回歸經典的意義

五十歲以后,我常常反思過去三十年的讀書經歷,發現以前讀書往往貪多求全,雖努力擴大視野,增加知識儲量,但對于歷代經典,尤其是文學經典,還缺乏深入細密的理解。《朱子語類》特別強調熟讀經典的意義,給我很深刻的啟發。朱熹說:

泛觀博取,不若熟讀而精思。

大凡看文字,少看熟讀,一也;不要鉆研立說,但要反復體驗,二也;埋頭理會,不要求效,三也。三者,學者當守此。

讀書之法,讀一遍了,又思量一遍,思量一遍,又讀一遍。讀誦者,所以助其思量,常教此心在上面流轉。若只是口里讀,心里不思量,看如何也記不子(仔)細。

為此,他特別強調先從四部經典讀起,即《大學》《中庸》《論語》《孟子》,特作《四書集注》。而《朱子語類》就是朱子平時講解經典的課堂筆記,不僅繼續對這四部經典加以論述,還對其他幾部經書的精微之處給予要言不煩的辨析。他不僅強調熟讀,還主張“誦”書,即大聲念出來。朱子如此反反復復強調熟讀經典,實在是有所感而發。

紙張發明之前,文字傳播主要靠在甲骨和竹簡上刻寫,文字自然不會繁富。1959年武威出土漢簡《儀禮》,甲本每枚簡寬0.75厘米,長55.5—56厘米,可以書寫60字左右。一部《史記》五十余萬字,得用約一萬枚竹簡才能容納下來。漢人說學富五車,其實也沒有多少書。東漢之后,紙張的發明,改變了這種狀況。首先,大城市有了書店,王充就是在書肆中開始讀書生涯的。有了書肆,便于交流,有助于文化的普及。左思《三都賦》問世之后,可以使洛陽紙貴。

雕版印刷發明之后,書籍成倍增長,取閱容易。尤其是北宋慶歷年間畢.發明了活字印刷術,同時代的沈括《夢溪筆談》及時記錄下來,說這種印刷如果僅僅印三兩份文字,未必占有優勢;如果印上千份,就非常神速了。一般用兩塊版,一塊印刷時,在另外一塊上排字,一版印完,另一版已經排好字,就這樣輪番進行,真是革命性的發明。書多了,人們反而不再愿意精讀,或者說沒有心思精讀。讀書方式發生變化,作學問的方式也隨之發生變化。就像紙張發明之后,過去為少數人壟斷的學術文化迅速為大眾所熟知,信口雌黃、大講天人合一的今文經學由此凋落。雕版印刷術,尤其是活字印刷術的發明,也具有這種顛覆性的能量。朱熹說:“漢時諸儒以經相授者,只是暗誦,所以記得牢。”但隨著書籍的普及,過去那些靠賣弄學問而發跡的人逐漸失去讀者,也就失去了影響力。“文字印本多,人不著心讀”,而且也不再迷信權威,更多地強調自己的感受和理解。宋人逐漸崇尚心解,強調性理之學,這種學風的變化固然有著深刻的思想文化背景,同時也與這種文字載體的變化密切相關。今天看來,朱熹的憂慮,不無啟迪意義。

我們也曾有過從無書可讀到群書泛濫、無所適從的閱讀經歷。粉碎“四人幫”之初,出版社為應對讀書難的窘境,重印經典名著,王府井新華書店曾出現過晝夜排隊搶購圖書的場面,叫人記憶深刻。此后,圖書市場逐漸活躍,讀書難的狀況有所改觀。二十世紀八十年代,全民讀書,如饑似渴,留下時代的烙印。我們這一代人,自從1977年恢復高考考進大學、進入專業領域以后,更是積極努力地拓展研究空間,在惡補古今中外文學知識的同時,又幾乎都不約而同地走出文學,分別從哲學的、宗教的、社會學的、人類學的方面研究文學,目標很清晰:走自己的學術道路。我自認為缺乏思辨能力,便想在古典文獻學方面有所突破,于是熱衷于目錄、版本、校勘、文字、音韻、訓詁等所謂小學知識,熱切關注歷代職官、歷史地理等領域的研究成果,堅信“工夫在詩外”的道理。此后,也曾認真地關注過國外漢學研究,別求新聲于異邦。世紀之交,隨著互聯網的普及,電子書異軍突起,迅速占領市場。而今,讀書已非難事。在知識爆炸的時代,我們的大腦成為各類知識競相涌入的跑馬場,很少有消化吸收的機會。我們的古代文學研究界,論文呈幾何態勢增長,令人目不暇接,但總感覺非常浮泛,很多是項目體或者學位體,都是先有題目,后再論證,與傳統的以論帶史沒有質的區別。如何糾正這種偏失,于是我想到重讀經典的問題。

美國學者哈羅德·布魯姆《西方正典》1994年在美國出版,譯林出版社2005年出版了江寧康譯本。作者用五百多頁的篇幅深入介紹了從但丁、喬叟、塞萬提斯到喬伊斯、卡夫卡、博爾赫斯、貝克特等二十六位西方文學大師的經典著作。布魯姆還有另外一部名著,即《影響的焦慮》。江寧康在《西方正典·譯者前言》中指出:“布魯姆認為,任何作家都會受到前輩文學名家和經典名作的影響,這種影響正如弗洛伊德所說的是那種‘熟悉的、在腦子里早就有的東西’,但是這種影響也會使后人產生受到約束的焦慮。這種惟恐不及前輩的焦慮常常會使后來者忽略了文學自身的審美特征和原創性,并讓自己陷入前人文本的窠臼而不得出,這就是布魯姆所謂的‘面對前代大師的焦慮’。能否擺脫前代大師們的創作模式而建立起自己的創作特色并形成新的經典,這就是天才和庸才的根本區別。”布魯姆在《西方正典·序言與開篇》中說:“影響的焦慮使庸才沮喪卻使經典天才振奮。”

三年來,我重新閱讀了《魯迅全集》(人民文學出版社1981年版)、《馬克思恩格斯選集》(人民出版社1972年版)等,這些都是我過去比較熟悉的經典。這里我特別標注了出版年代,因為這些書都是出版之初,我就購存起來的。我從開始讀書的時候,主要接觸的就是這些著作。當然,那個時候往往是被動的讀書,雖然也背誦了不少段落,但是并沒有帶著問題學,因此,也未能體會出這些經典的深刻意義。

2011年8月28日,在“中荷文化交流:文學、美學與歷史”論壇的閉幕式上,荷蘭著名學者Mieke Bal大聲呼吁:文化研究要重視經濟因素。這是有道理的。物質生活對于作家精神生活的決定性影響,馬克思、恩格斯早有論證,已是基本常識。恩格斯《在馬克思墓前的講話》有這樣一段名言:“正像達爾文發現有機界的發展規律一樣,馬克思發現了人類歷史的發展規律,即歷來為繁茂蕪雜的意識形態所掩蓋著的一個簡單事實:人們首先必須吃、喝、住、穿,然后才能從事政治、科學、藝術、宗教等等;所以,直接的物質的生活資料的生產,因而一個民族或一個時代的一定的經濟發展階段,便構成為基礎,人們的國家制度、法的觀點、藝術以至宗教觀念,就是從這個基礎上發展起來的,因而,也必須由這個基礎來解釋,而不是像過去那樣做得相反。”(《馬克思恩格斯選集》第三卷第574頁)這個問題大家在過去研究中都是關注的,我們常說經濟基礎決定上層建筑,也就是說一切出發點都是由經濟決定的。但是落實到具體作品研究時,我們又往往忽略這一點。文學史中講了那么多文學家,講了那么多文學作品,給我們留下什么印象呢?就是這些作家仿佛不食人間煙火,他們的作品似乎是在一個真空的狀態中產生出來的,缺乏對具體的物質文化氛圍的闡釋[1]。這顯然不符合實際。一個作家的生存環境直接影響到他對整個社會的基本判斷;一個時代的經濟基礎又直接影響到那時代的上層建筑。當年的杜甫懷抱著“致君堯舜上,再使風俗淳”的崇高志向進入長安,沒有想到一待就是十年,理想被現實一次次擊碎。最后竟寄食友朋,賣藥為生,窮朋友的接濟,叫他感激涕零,希望“但使殘年飽吃飯”,這是淪落帝都底層的一個漂泊者的求生呼號。正是經歷了那種困頓生活,杜甫才有可能寫出《自京赴奉先縣詠懷五百字》這樣震撼人心的作品。如果我們繼續追問,當年老杜是依靠什么生存?后來所任拾遺官俸祿是多少?這個官職有什么特別意義?這些收入在當時能夠維持怎樣一種生活狀況?所有這些,我們往往不作深究,認為這些是經濟史研究的課題,或者是歷史學的研究對象。就這樣,我們的研究,大多很虛浮,遠離歷史。2005年,《文學評論》雜志社與上海財經大學共同舉辦了“中國傳統經濟生活與文學”研討會;2006年,《文學遺產》編輯部又與該校聯合舉辦“文學遺產與古代經濟生活”研討會,這種脫離物質生活實際的文學研究弊端開始得到初步的改觀。

又譬如,我們知道,文學不是避風港,文學也不是空中樓閣,她一定是發生在特定的時間和空間當中的;一個作家的精神生活也離不開他的物質環境。我們只有把作家和作品置于特定的時間和空間中加以考察,才能確定其特有的價值,才不會流于空泛。誠如恩格斯《反杜林論》所說:“一切存在的基本形式是時間和空間,時間以外的存在和空間以外的存在,同樣是非常荒誕的事情。”過去,我們常常大而化之,脫離具體的歷史環境。而今我們比較注意將歷史事件、歷史人物放到特定的時間與空間中加以還原,走近了真實的歷史,所得結論也就比較切實。恩格斯《路德維希·費爾巴哈和德國古典哲學的終結》這樣寫道:“舊的研究方法和思維方法,黑格爾稱之為‘形而上學’的方法,主要是把事物當做一成不變的東西去研究。”近年,國際強權政治集團推出了很多貌似神圣的概念,表面包裝得異常華麗,但實際上就是把這些所謂神圣的概念當作一成不變的東西去炫耀。問題是,這些概念的炮制者,并不是從學術的層面來理解,更深層的用意是借此推銷其價值觀念和政治意圖。如果挖掘其謬誤的根源,就是脫離了具體的時間和空間,將事物放在一個抽象的層面來理解。

馬克思《〈黑格爾法哲學批判〉導言》這樣寫道:“批判的武器當然不能代替武器的批判,物質力量只能用物質力量來摧毀;但是理論一經掌握群眾,也會變成物質力量。理論只要說服人,就能掌握群眾;而理論只要徹底,就能說服人。所謂徹底,就是抓住事物的根本。但人的根本就是人本身。”這里談到了精神理念在某種條件下會轉化為物質力量。什么樣的精神理念能夠有這種轉化呢?那就是要徹底、深刻且具有顛覆性力量。歷史上,有所謂“清談誤國”之說,其實,這種說法并不符合中國的實際。即以《世說新語》所載鐘會撰《四本論》而論,就有著深刻的政治背景和文化內涵。所謂“四本”論,即才性異同或才性離合。一派主張才與性是分離的,有才未必有德,即才性相異相離;另一派認為才與性是緊密結合的,有德必有才,即才性相同相合。陳寅恪先生在著名的文章《書〈世說新語·文學類〉鐘會撰〈四本論〉始畢條后》中敏銳地指出,由這清談的命題,可以鮮明地區分出兩大政治勢力范圍:主張才性分離的一定屬曹黨,而主張才性相同的一定是門閥士族的代言人。

回想三十多前那場真理標準討論的歷程,最初只是哲學的命題,最后轉換成為推動改革開放的物質力量。這一看得見、摸得著的偉大實踐,充分展現了理論的巨大意義。當然,并不是所有的理論都具有這種強大的邏輯力量和物質潛能。只有那種能夠說服人的理論才具有這樣的力量。如果想要說服人,這種理論就必須徹底;所謂徹底,就是抓住事務的根本。前面引用到的恩格斯《在馬克思墓前的講話》,說馬克思的重要發現就是用經濟基礎解釋了人類歷史發展的一般規律。

由此看來,精神的力量是無窮的。文化就是人的精神的外化。八十年代,文化只是經濟發展的配角,經濟搭臺,文化唱戲。因此,長期以來,文化處在一種比較尷尬的境地:第一,文化的身份不明,只是經濟的附庸。十七屆六中全會以文化體制與機制改革作為主題,從戰略的高度,將文化提升到與政治、經濟、軍事同等重要的地位,硬實力與軟實力并重。文化不僅是產業,更是事業。第二,文化脫離國情,只是吸取外來觀念,而未接地氣。馬克思說:“理論一經掌握群眾,也會變成物質力量。”從歷史上看,秦漢轉化,外王內霸,文化作為一種精神力量,在一定條件下是可以轉化為物質力量的。

二、研讀經典的方法

首先,什么是經典?就其根本上說,中國學問源于《詩》《書》《禮》《樂》《易》《春秋》等所謂“六經”,漢代稱為“六藝”。《樂經》不傳,古文經學家以為《樂經》實有,因秦火而亡,今文經學家認為沒有《樂經》,“樂”包括在《詩》和《禮》之中,只有五經。東漢時,除了五經以外,增加了《孝經》和《論語》,合為七經。唐代,先是把《孝經》《論語》排除,而把《禮經》分為三:《周禮》《儀禮》《禮記》;再把《春秋》分為《左傳》《公羊傳》《梁傳》,增加到九經。后來到了唐文宗時期,又把《論語》《孝經》《爾雅》加進去成為十二經。宋代為了抬高《孟子》的地位,朱熹作《孟子集注》,進入經的行列,于是儒家的經典成為十三經。這是儒家基本經典,也是中國文化的最基本的典籍。當然也有人在此基礎上另推崇一些典籍,如段玉裁《十經齋記》(《經韻樓集》卷九)就在此基礎上益之以《大戴禮記》《國語》《史記》《漢書》《資治通鑒》《說文解字》《九章算經》《周髀算經》,以為二十一經。但無論如何劃分,都以五經為基始。

八十年代初期我在杭州大學讀書時,姜亮夫先生指導我們閱讀十二部經典,首先是五部經書:《詩》《書》《禮》《易》《春秋》,以及由此而來的是“三禮”(《周禮》《儀禮》《禮記》)、“三傳”(《左傳》《公羊傳》《.梁傳》),再加上《論語》《孟子》及《老子》《莊子》和《楚辭》。

中國文學史上的經典,不勝枚舉。就歷史上說,可以稱之為“學”的,無外乎“選學”與“紅學”。“紅學”是很專門的學問,博學大家、草根學者比比皆是。我是外行,沒有發言權。在我們身邊,俞平伯先生當然是這一領域的博學大家,我們剛剛舉辦了他的紀念會,人們不會忘記他。我正在從事《文選》的學習與研究工作,有了一些體會。

從我的讀書閱歷說,我比較欣賞下列四種讀書的方法:

一是開卷有得式的研究,錢鍾書為代表。他也是從基本典籍讀起,《管錐編》論及了《周易正義》《毛詩正義》《左傳正義》《史記會注考證》《老子王弼注》《列子張湛注》《焦氏易林》《楚辭補注》《太平廣記》《全上古三代秦漢三國六朝文》等十部書,都由具體問題生發開去。錢先生胸中有那么多的問題,而現在學者的問題是往往沒有“問題”(意識)。讀俞曲園先生《茶香室叢鈔》《右臺仙館筆記》《九九銷夏錄》等,他說自己“老懷索寞,宿疴時作,精力益衰,不能復事著述。而塊然獨處,又不能不以書籍自娛”,于是抄錄了這些著作。看來,從事研究,不僅僅需要知識的積累,也需要某種內在的強大動力。過去,我們總以為從事文史研究,姜是老的辣,其實未必如此。年輕的時候,往往氣盛,往往多所創造。但是無論年輕還是年老,這種讀書筆記還是應當做的。《書品》載文紀念顧頡剛先生,說他每天堅持寫五千字,那怕是抄錄五千字也行。《顧頡剛讀書筆記》全十七冊(包括一冊索引),令人贊嘆。錢先生也具有這種爛筆頭子的工夫。商務印書館出版了《錢鍾書手稿集·中文筆記》二十冊,多是讀書筆記。這也是中國最傳統的讀書方法,隨心所欲,泛覽博觀。當然,古代也有一些重要的筆記,顯然是經過精心整理,如王應麟《困學紀聞》、顧炎武《日知錄》、趙翼《廿二史札記》、錢大昕《廿二史考異》、王鳴盛《十七史商榷》等,洵為一代名著。

二是探源求本式的研究,陳垣為代表。他的研究,首先強調對資料進行竭澤而漁式的搜集。他的《元西域人華化考》,引用資料就有二百多種。其次是研究方法,從目錄學入手,特別關注年代學(《二十史朔閏表》《中西回史日歷》)、避諱學(《史諱舉例》)、校勘學(《元典章校補釋例》)等,元元本本,一絲不茍。陳垣曾以上述幾部重要的筆記為例,強調要進行史源學的研究,并總結了若干原則:“一、讀書不統觀首尾,不可妄下批評。二、讀史不知人論世,不能妄相比較。三、讀書不點句分段,則上下文易混。四、讀書不細心尋繹,則甲乙事易淆。五、引書不論朝代,則因果每倒置。六、引書不注卷數,則證據嫌浮泛。”1942年,他利用《冊府元龜》及《通典》,發現《魏書》一版缺葉,凡316字,引起學術界的廣泛關注。他的兒子陳樂素考證《玉臺新詠》寒山趙氏本所附跋文作者陳玉父,就是《直齋書錄解題》的作者陳振孫,非常詳盡,但是有幾處小小地方,有所推測,他在給兒子的書信中提出異議,認為這種考證太迂曲。他主張一是一,二是二,拿證據說話。“考證為史學方法之一,欲實事求是,非考證不可。”他的主要成果收錄在《勵耘書屋叢刻》中,是考證學的典范。

三是含而不露式的研究,陳寅恪為代表。問題多很具體,所得結論卻有很大的輻射性,給人啟發。《隋唐制度淵源略論稿》《唐代政治史述論稿》篇幅不長,結論可能多可補充甚至訂正,但是他的研究方法,他的學術視野,開闊而富有感召力。他的研究,有的時候帶有一定的臆測性,也就是他為馮友蘭中國哲學史所寫的審查報告所說,對于古人應抱有“了解之同情”。

四是集腋成裘式的研究,嚴耕望為代表。嚴耕望先生的學問是有跡可循的,他也有先入為主的框架,但他不是先做論文,而是先做資料長編。他的名著《唐代交通圖考》整整做了四十年。有這樣的功夫,后人就這個課題而言,想超越他不容易,最多拾遺補闕。他做《魏晉南北朝佛教地理稿》,把所有能找到的佛教廟宇、高僧等,逐一編排。他做《兩漢太守刺史表》,排比資料,考訂異同。我發現,很多有成就的學者,在從事某項課題研究之前,總是先做好資料長編。關鍵是如何編。每個課題不一樣,長編的體例自然也各不相同。嚴耕望先生的治學體會與經驗,都濃縮在《讀史三書》中,值得閱讀。

從學術研究的角度看,我個人比較欣賞嚴耕望的讀書方法,希望把資料收集與研究工作緊密結合起來,資料編完,自己也真正進入這個領域。同時,這些資料整理出版,又能為學界提供一部經過系統整理的參考著作。這樣的著作,于公于私,均有裨益。

我在從事《文選》文獻研究時,常生發感慨,感嘆我們正處在最好的讀書時代,到了想要什么材料就有什么材料的地步,讀書不難,但是把書讀好就特別難了。資料都明擺在那里,匯總起來也不難,難的是如何按照新的思路整理資料,思索問題。這就有點像打牌,洗出一把牌,就可以別開生面。學會整理資料,就像重新洗牌一樣,把資料整理好了,學問就成功一半。當然,文獻整理只是基礎性工作,重要的是對文獻的重新闡釋和理解。

(原載《人民政協報》2012年2月20日第11版)

注釋:[1]羅素《西方哲學史·英國版序言》:“在大多數哲學史中,每一個哲學家都是仿佛出現于真空中一樣;除了頂多和早先的哲學家思想有些聯系外,他們的見解總是被描述得好像和其他方面沒有關系似的。......這就需要插入一些純粹社會史性質的篇章。”看來這種弊端并非中國特有。

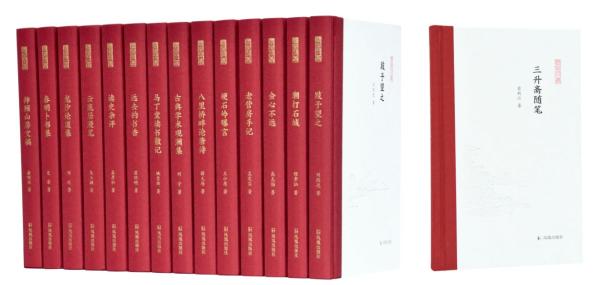

附:“鳳凰枝文叢”(第一輯)目錄

榮新江:《三升齋隨筆》

薛天緯:《八里橋畔論唐詩》

劉躍進:《跂予望之》

程章燦:《潮打石城》

高克勤:《會心不遠》

王小盾:《硬石嶺曝言》

朱玉麒:《云鹿居漫筆》

孟憲實:《老營房手記》

孟彥弘:《讀史雜評》

劉寧:《古典學術觀瀾集》

劉屹:《龍沙論道集》

史睿:《春明卜鄰集》

俞國林:《仰顧山房文稿》

姚崇新:《馬丁堂讀書散記》

苗懷明:《遠去的書香》

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司