- +1

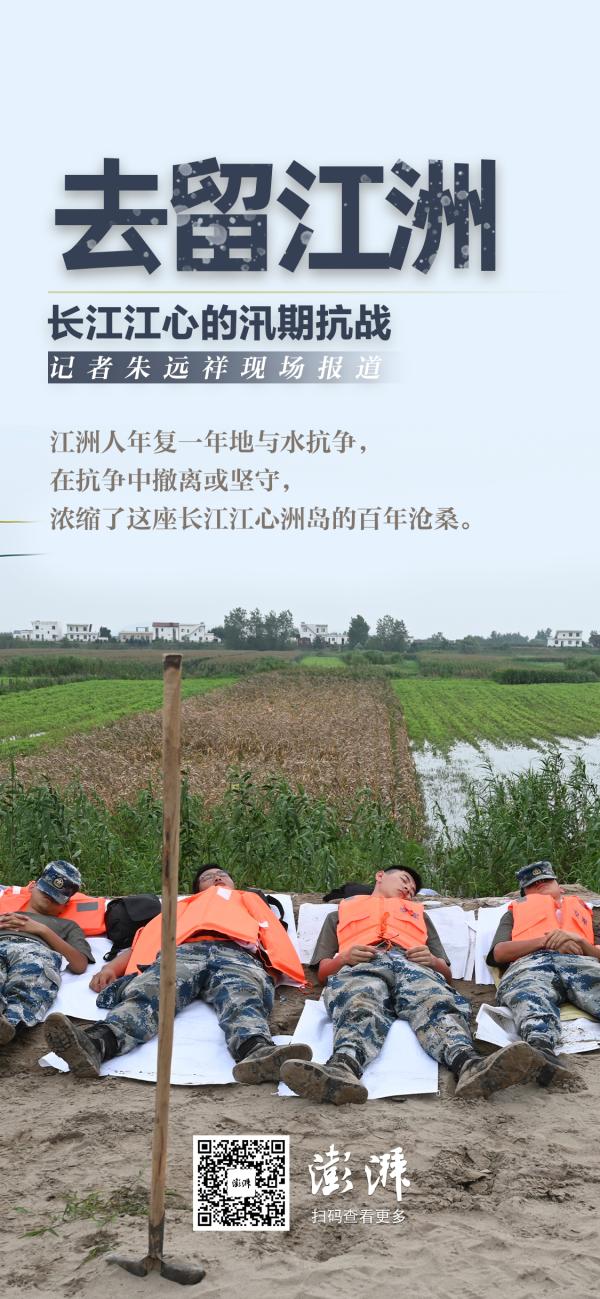

特寫|長江江心的汛期抗戰:一個鎮的撤離與堅守

江洲鎮因水而生,位于長江中游沖積而成的洲島。它與水的博弈,也由此與生俱來。

位于江西九江市東北部的江洲,處于贛皖鄂三省交界區域。其所在的這座超過一百平方公里的洲島——江新洲就在長江的水中央,東面是鄱陽湖的湖口,長江和鄱陽湖之水在此交匯。多少年來,中國第一江河的江水、第一大淡水湖的湖水,哺育了江洲人,也讓江洲人飽受水患之苦。

1998年的洪水,曾把江新洲全部淹沒。22年后,長江九江段超出警戒水位2米多,逼近歷史最高水位,江洲北面出現江水漫堤險情。

2020年7月13日,江洲鎮陸續撤離老弱病殘居民4700多人,全鎮青壯勞動力則留下來“保衛家園”。數天時間里,在外地務工的江洲人返鄉抗洪超過4100人次。此外,1600名解放軍、武警和消防救援人員,至今仍奮戰在全島41公里的長江大堤上。

江洲人年復一年地與水抗爭,在抗爭中撤離或堅守,濃縮了這座江心洲島數百年滄桑。

依靠平坦地形和豐富的水資源,江洲從棉花基地發展到旅游名鎮,但被江水阻隔的交通困局仍是難以突破的瓶頸。是像老一輩一樣留守家園,還是離島另謀發展?許多江洲人在尋找自己的答案。

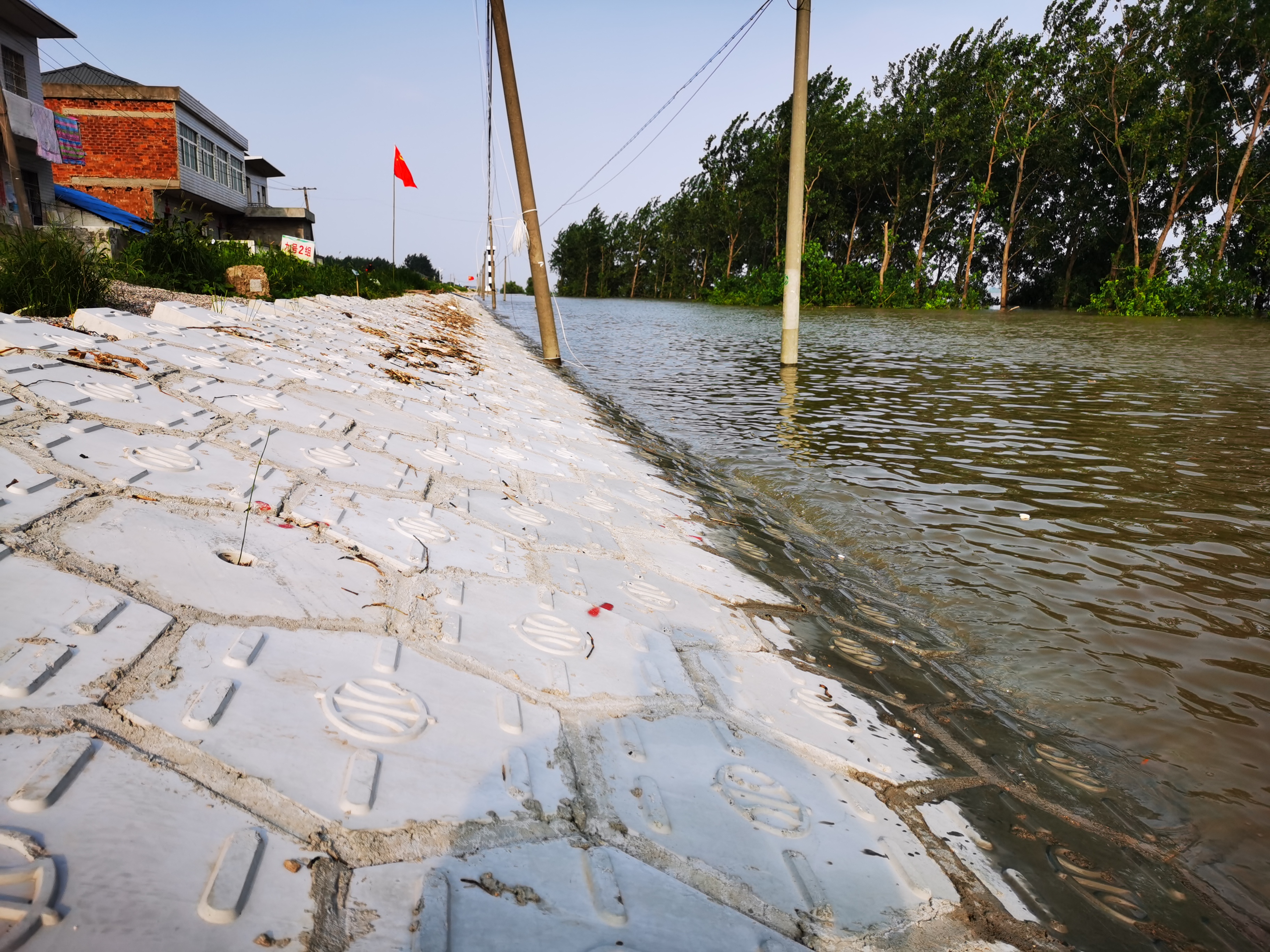

7月13日的江洲北部。澎湃新聞記者 朱偉輝 圖

洪水圍島,四類居民撤離

連接南北兩岸的輪渡,是3.6萬江洲人通往外界唯一的交通方式。

江洲距九江市區約20公里。從柴桑區新港鎮的渡口搭乘渡船,往北橫過約1公里的長江江面,10分鐘便可抵達江洲渡口。

7月13日至15日,澎湃新聞記者在江洲渡口看到,江邊的亭子和少數房屋已被水浸淹。南堤的水位僅低于堤壩1米多,而長約17公里的北堤,多段堤壩已低于水位,江水漫過堤面,幸好有沙袋構筑的子堤阻擋。

7月中旬,江洲渡口邊的一些建筑被江水浸淹。本文圖片除特別注明外,均為澎湃新聞記者 朱遠祥 圖

長江由西往東流經江洲時,“開叉”往南北兩邊流去,江洲由此形成南堤和北堤。江洲鎮黨委書記陳世超告訴澎湃新聞,南堤平均高24米,北堤平均高22.6米。

受長江流域持續強降雨的影響,7月12日20時,長江九江站水位達到22.81米,與1998年歷史最高水位僅差0.22米。根據水位與堤高的數據比對,當時長江水位高出江洲北堤0.2米左右,汛情十分嚴峻。

江洲鎮有15個村(場),共36265人,大部分村民居住在堤壩下的平原,耕地4萬多畝,均比堤壩低三四米。如果洪水大面積漫堤或出現堤壩決口,后果不堪設想。

7月12日,江洲鎮防汛指揮部發布緊急通知,要求全鎮“老幼病殘”人員在13日之前全部轉移。轉移對象包括四大類:65歲以上老人、未滿18歲的未成年人、常年患病的村民以及殘疾人。

汛情發生后,江洲的部分群眾通過輪渡撤離。

兩天時間里,撤離的人員帶上簡單行李,陸續通過輪渡出島。據陳世超介紹,截至7月13日晚,全鎮已轉移4732人,包括從本鎮敬老院轉到島外敬老院安置的28位老人。

除了敬老院的老人,鎮政府并沒有對其他轉移的村民進行集中安置。陳世超說,許多人投靠親友,還有不少人在對岸買了房子。

在關于江西水災的報道中,“江洲告急”引發了社會關注。接受澎湃新聞采訪時,江洲鎮有工作人員指出,當時網上出現“全鎮撤離”的說法并不正確——鎮上的青壯年勞動力仍繼續留守防汛,撤離的只是老弱病殘人員。

不過,仍有少數老人選擇留下。有的家住河堤上,地勢較高,覺得比較安全;有的是因為外出務工的子女尚未返鄉防汛,所以自己留下來“保衛家園”。

7月13日傍晚,前埂村的村民張遠榮告訴記者,兒子在外地沒回家,他雖然70歲了,但身體硬朗,所以留下來抗洪,“我家有5畝地,當然要承擔抗洪的責任。”

江洲鎮團洲村的村民在堤邊裝沙袋。

留守與返鄉,皆因“生我養我的江洲”

大部分老弱病殘人員撤離后,留在江洲島的,一般是40歲至65歲的勞動力,其中包括許多婦女。鎮上二三十歲的年輕人,大多已經外出務工了。

55歲的良種場村民楊香漢,這十多天都在堤上忙碌。他膚色黝黑,體格壯碩,做事利索,無論扛沙袋還是查險情,都是一把好手。衣服濕透了,他就脫掉上衣,光著膀子干活。

“抗洪這么多年了,我們有經驗。”楊香漢笑著說,在堤壩上干體力活,主要靠他們這群四五十歲的莊稼漢,“年輕人一直在外面打工,沒種過田,干活吃不了苦。”

7月上旬汛情發生后,江洲鎮15個村(場)都組織村民上堤抗洪,每個村都有責任區域。比如團洲村就負責北堤一段1733米的堤壩,這段堤壩的水位時常高過堤面。澎湃新聞記者到這里采訪時,村委會主任蔡報益正帶著幾十個村民用沙包筑堤。

7月中旬,江洲北堤的江水已高出堤面,沙袋構筑的子堤起到關鍵的防洪作用。

“全村20個組都上了人,兩班倒輪著上。”蔡報益介紹,有少數沒有勞力在家的農戶,輪到上堤的時候,也會花120元一天請人干活。

堤壩上可看到不少婦女,身體好的跟男人一樣扛沙袋,力氣小的就鏟沙、裝包。56歲的楊玉鳳10年前動過心臟手術,這幾天仍堅持上堤,她不敢耗力背沙包,就在沙坑邊協助裝沙子、綁袋口。

對于這些在江堤上抗洪的女人,有網友贊美她們是真正的“乘風破浪的姐姐”。

7月8日起,長江、鄱陽湖流域連降暴雨,水位急劇上漲,江洲鎮抗洪壓力劇增。到了7月10日,長江九江段的水位超出警戒水位2.48米。

10日當天,江洲鎮防汛抗旱指揮部在鎮政府的微信公眾號上發布《致江洲在外鄉親的一封信》。信中說,江洲在家常住人口7000余人,可用勞動力不足1000人,目前全鎮防汛人手嚴重短缺,“我們呼吁在外的18至60周歲的父老鄉親迅速回家抗洪……一起保衛生我養我的江洲!”

35歲的余超華在福州的地鐵工地上做事,看到微信老鄉群里轉發的“公開信”,馬上收拾行李趕回了江洲;26歲的伍茂林停下手頭上的房產中介生意,從外地趕回來就上了堤壩;剛放暑假的20歲大二學生徐欣,從江蘇趕了回來;44歲的楊振柱從上海趕回,32歲的李寒從南昌趕回,22歲的熊朝劍從九江市區趕回……

江洲鎮黨委書記陳世超告訴澎湃新聞,《致江洲在外鄉親的一封信》發出后的三天內,從外地返鄉抗洪的人員達到4100人次。

“我心里放心不下,必須趕回來!”6號村村民李幼高長年在外務工,這次回來后在堤壩哨所值守。他說,前些天以返鄉抗洪的事由跟廠里請假,“老板很爽快就答應了。”

據陳世超介紹,7月中旬在一線抗洪的村民和基層干部,達到3400人左右,大伙按“兩班倒”輪番上堤。

“孤島”不孤

7月8日之后的長江水位持續上漲。比南堤要低一米多的江洲北堤,多次出現江水漫堤的險情。

截至7月16日,17公里長的北堤,大部分堤段筑起了沙袋子堤。子堤高的達到一米多,不少堤段仍在堆積沙袋。筑堤、扛沙袋,這些苦力活的主力軍除了數千名干部群眾,主要來自解放軍、武警和消防救援隊伍。

陸軍第71集團軍某旅的戰士在堤邊休息。

澎湃新聞記者在江洲采訪期間看到,7月11日至13日,空軍駐潯某部、九江市武警支隊、陸軍第71集團軍某旅共約800名官兵,陸續抵達北堤一帶抗洪。7月14日,陸軍第71集團軍“濟南第一團”、合肥消防救援支隊也赴江洲支援。

據陳世超介紹,7月16日,在江洲抗洪的解放軍、武警和消防人員,達到1600人左右。

在堤壩現場,子弟兵冒著烈日鏟沙、背沙袋,筑起一排排沙包子堤。到了中午,許多小伙子累得躺在堤邊陰涼處,抓緊休息一會。

7月13日下午,九江市民夏云帶著幾位“騎友”,給江洲北堤上的空軍駐潯某部戰士送來300斤西瓜、10條本地香煙等。“就是給戰士們帶去我們一點心意,讓他們解解乏。”夏云說,得知部隊官兵在江洲抗洪后,她和十幾位騎友湊了三千多元買物資。

與夏云同行前來“慰問”的周小平,曾經當過10年兵,多次參加抗洪。正是他提出要買些香煙,“我自己就有體會,扛沙袋累了,抽支煙最解乏。”

在江洲東北部的堤壩上,一位老大爺抱著自己種的兩個大西瓜,送給堤邊71軍幾名大汗淋漓的戰士。

“老百姓這么好,我們扛沙袋都更有勁了。”一名戰士告訴澎湃新聞。

抗洪期間,江洲上的軍警與民眾屢次產生充滿“暖意”的互動。7月12日,九江武警支隊在網上發出致江洲父老鄉親的公開信,題為《我們都是江洲兒郎》,信中寫道:“請父老鄉親放心,哪里有險情我們就出現在哪里。”

這段時間,江洲鎮防汛抗旱指揮部是全鎮防汛的指揮調度中心。指揮部辦公樓是一棟兩層樓房,建在長江河堤邊。這里時常可見民政部門和公益組織運來抗洪物資。幾公里外的江洲鎮政府則冷清多了,辦公室很難見到干部職工的身影,一樓黑板上寫著簡短的通知:“所有防汛干部吃住在堤,食堂不安排用餐。”

江洲的汛情經媒體報道后,引發大量網友“聲援”。許多人在社交平臺上留言:“江洲挺住”“孤島不孤”……

隨著三峽水庫調減出庫流量、鄱陽湖單退圩堤進洪,長江九江段經歷22.82米的超高水位后,從7月13日開始逐漸回落。長江水利委水文局的監測數據顯示,到7月16日20時,長江九江站的水位降至22.27米。不過,這一數據仍高于警戒水位2.27米。

7月14日,江西省委書記劉奇調度防汛工作時指出,未來幾天長江流域降雨強度較大,江西汛情依然嚴峻,防汛任務依然繁重。就在三天前,劉奇曾坐輪渡登上江洲島察看水情。

“現在還沒到放松的時候。”江洲鎮團洲村村民余太唐告訴澎湃新聞,目前雖然水位有所下降,但堤壩長時間被水浸泡,容易產生滲水甚至潰堤的風險。

今年63歲的余太唐左腳痛風,走路一拐一拐的,一周來仍堅持上堤防汛。他擔心村里的年輕人沒經驗,這幾天常叮囑年輕人多到堤壩下方巡查“泡泉”——出現泡泉時,江水通過壩體滲透出來后,如泉涌一般。“發現了泡泉,你要用石子去堵,不是堵水,是堵沙子。”他說,“如果沙子從壩里面沖出來,那里面就空了。”

江洲南堤已完成部分治理工程。

治水與避水

余太唐在防汛細節上的謹慎,與他經歷過1998年特大水災有關。那一年8月,江洲南堤洲頭段約300米的堤壩發生潰決,導致全島被淹。

1998年之后20年里,江洲雖未再發生“百年一遇”的特大洪災,但大部分的雨季仍需防汛。團洲村委會主任蔡報益記得,近幾年僅2018年不用抗洪,“2016年我在堤上38天,2019年在堤上13天。”

許多村民對年復一年的防汛抗洪習以為常了。住在北堤邊的良種場村民李國志,他的家就是一座防汛哨所,這段時間每天都有村民來值守。整個江洲鎮南北兩邊的長江大堤上,有防汛哨所超過170個。這些建于堤邊的哨所,大部分是村民的家——家是哨所,哨所是家。

江洲鎮的“全民”防汛體系,顯示出數萬江洲人保衛家園的決心和經驗,某種程度上也是囿于特殊生存條件下的無奈。

江洲鎮所在的江新洲,歷經兩千多年的江水沖積而形成。今年64歲的6號村村民楊振貴告訴澎湃新聞,他以前聽爺爺說起,其祖先到江洲島開荒后已繁衍十二三代人。按時間推算,島上有人居住應是兩三百年前的清朝初期。

江新洲位于長江之水的中央,而且是長江與鄱陽湖的交匯水域,故數百年來水災頻繁。解放后,江新洲建成了約42公里的繞洲長江堤壩。據江洲鎮水利建設委員會負責人羅小云介紹,島上江堤是按20年一遇的抗洪標準建設。1998年洪水之后,國家水利部門沿堤壩回填土方100萬立方米,修復了站閘,并進行港渠清淤。

2019年9月,九江市柴桑區水利局動工建設江新洲大堤除險加固工程,該工程總投入超過2億元。羅小云介紹,全堤的治理是按24米的水位標準進行,目前完成了大部分深層攪拌樁防滲墻工程,以及一些吹填、護坡、防浪墻項目。整個堤壩的除險加固工程,計劃在2021年6月完工。

“明年完工后,今年這么大的洪水都不怕了。”當了多年村干部的蔡報益笑道。

雖然長江大堤不斷加高加固,但許多江洲人對1998年水災仍心有余悸。蔡報益告訴澎湃新聞,1998年之后,許多村民到對岸的新港鎮和九江市區買房子。江洲鎮多名干部和村民證實,20余年來,全鎮大概有三分之二的農戶陸續到對岸買房居住。

6號村的村民楊振剛長年在九江的工廠打工,2016年他在九江市區買了房子,去年把孩子和父母也接了過去。“守著江洲這幾畝田沒用呀,怎么生活?”楊振剛分析,很多人到對岸買房,一方面躲避洪澇災害,一方面也是為了謀生。

被江水阻隔的江洲。

過去的棉花,夢想中的橋

一方水土養育一方人。位于江中之洲的江洲鎮,雖然有水患之憂,但平坦的土地、豐富的水資源,也讓這里具備發展農業的先天優勢。

127平方公里的江新洲中,江洲鎮占了約85%的面積,其他區域屬于另一個科級單位——國營新洲墾殖場。

解放后,江新洲經過多年開荒,成為了江西主要的棉花生產基地。曾幾何時,這里的農民幾乎家家戶戶都種植棉花。

9號村的村民呂修明種了20多年棉花。他告訴澎湃新聞,近10年來,化肥農藥價格不斷上漲,但棉花價格仍維持在1斤3元左右。他算了一筆賬,種植棉花周期要8個多月,畝產大概500斤,而化肥農藥的成本,一畝要花去400元左右。

由于種棉花不劃算,許多村民一度改種水稻、玉米和大豆。呂修明介紹,2015年之后,農戶們很少種植棉花等農作物了,田土大多流轉給少數種田大戶。

江洲的工業企業不多。因此,出島務工,成為大多數江洲人主要的收入來源——年輕人一般進廠,中年人多數在建筑工地干苦力。

這座四面環水的洲島與外界的交通,一直是制約經濟發展和民生保障的瓶頸問題。

直到如今,進出江洲依然靠輪渡。無論騎摩托車還是開汽車,都得通過渡船載車過江。每天的渡船從早上六點開到晚上六七點,平常一小時一趟,每趟的乘客票是每人1.5元,渡車則16元一輛。為了航行安全,九江市海事局規定:渡船不得夜航,遇到大霧等惡劣天氣也不得開航。

也就是說,每天到了晚上,江洲就完全成了一座“孤島”——島外的人進不去,島里的人出不來。

九江市第一人民醫院的一名醫生2016年曾在網上發貼稱,江洲老鄉如果晚上突發疾病,往往不能及時送市區醫院就醫,因此耽誤搶救時機。江洲有鎮中心衛生院,但治療大病受醫療條件的限制。

正是由于醫療、教育、交通、謀生、水患等多方因素,這些年從江洲“撤離”的村民不斷增加。到對岸買房后,有人時常往返于兩岸,有人則完全在對岸定居下來。

江洲的許多老人,還是選擇了留守。楊振貴的兩個兒子都在島外買了房子,他老伴也跟著過去帶孫子,可64歲的他仍一人留在江洲——他覺得自己離不開這片養育他的土地。

其實,這些年江洲的發展變化比較大,比如風力發電、旅游,但被江水阻隔的交通問題依然是個難題。不少人呼吁建一座連接對岸的長江大橋,稱這是江洲人的“百年夢想”。有人還在網上稱:“要是修橋,我愿意花五千塊錢買鞭炮祝賀。”

對于建橋,村民呂修明覺得是未來的夢想。他說,架一座長江大橋需投入數十億元,這樣的工程對于江洲來說太大了,“我們這里人口只有幾萬,又沒什么大企業。”

“要是修座橋,我肯定會回來。”已在九江市區買房定居的楊振剛說,江洲島是他永遠的家園,“這里風景好,空氣也好。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司