- +1

工作坊︱古代世界的歐亞交流何以可能?

2020年6月28日,東部歐亞史暨九色鹿學(xué)術(shù)工作坊第三期“中華世界與歐亞交流”成功舉辦。自2017年以來,工作坊已經(jīng)連續(xù)舉辦三年,本次由社科文獻歷史學(xué)分社和陜西師范大學(xué)歷史文化學(xué)院聯(lián)合主辦。工作坊旨在鼓勵和扶持歐亞歷史研究領(lǐng)域的青年學(xué)者,加強青年學(xué)者以及學(xué)術(shù)出版編輯的交流與互動,希望跳出傳統(tǒng)中國史或世界史的框架,跳脫斷代史的區(qū)隔,倡導(dǎo)多學(xué)科對話。

本次工作坊共有8位學(xué)者做了主題報告,圍繞古代華夷秩序的實質(zhì)與表達、周邊人群與政體的動向、歐亞文明的多元交流等內(nèi)容展開在線研討,吸引了來自高校、科研院所的學(xué)界同仁及普通讀者共300余位共同參與。以下對工作坊選取部分報告進行整理,以饗讀者。

人口交換:中華世界與歐亞交流的主體

中國社科院民族學(xué)與人類學(xué)研究所陳春曉老師報告的題目是《伊利汗國的漢人移民——兼與入華回回人相對比》,她認為,人口交換是東西方文明碰撞的最主要也最直接的一個動因,移民是中國與歐亞交流的主體和踐行者。

在人類歷史上,戰(zhàn)爭是帶動人口流動的一個主要因素。蒙元時期,亞洲范圍內(nèi)發(fā)生了大規(guī)模的軍事戰(zhàn)爭,它所帶來的人口遷徙,無論是頻繁程度和規(guī)模都是前所未有的。有許多漢人西遷,同時也有大批的回回人遷入中國。但關(guān)于雙方移民的研究,卻呈現(xiàn)出并不對等的情況。中國學(xué)界自陳垣先生的《元西域人華化考》以來,關(guān)于回回人研究有非常豐碩的成果,儼然已成為民族史研究領(lǐng)域的一個顯學(xué)。而關(guān)于伊利汗國漢人移民的研究卻非常稀少,學(xué)界關(guān)注也不多。陳春曉老師認為,這種差異的產(chǎn)生,最主要原因還是史料的不均衡,豐富的漢文史料為研究入華回回人提供了堅實的史料基礎(chǔ)。但波斯語文獻中關(guān)于漢人移民的記載就要少得多。

接著,陳老師從西遷漢人的身份和遷徙背景、西遷漢人在伊朗的分布和生活狀況以及西遷漢人對傳播漢文明所作出的貢獻這三個方面介紹了伊利汗國漢人移民的歷史情況。

西遷漢人中最大規(guī)模的一次,就是蒙古西征軍中的一支漢人千戶。1252年蒙古大汗蒙哥委派胞弟旭烈兀率軍出征西域諸國,西征軍專門向中原漢地征調(diào)了一個千戶的漢人部隊。《世界征服者史》《史集》《世系匯編》等波斯文史料里均有記載,漢文史料《元史·郭侃傳》里更詳細的記載了郭侃是這個隊伍的一名統(tǒng)帥。這個千戶的性質(zhì)是炮手工匠部隊,主要職責就是操作各種類型的炮,為作戰(zhàn)提供輔助,有投石機手、火器手、弓箭手、炮手等等,在征服木剌夷、報達,甚至后來在對敘利亞和埃及的戰(zhàn)爭中都有參與。這支炮兵千戶就是當時最大規(guī)模西遷的漢人移民。

第二類漢人移民是蒙古統(tǒng)治者身邊服務(wù)的醫(yī)師。史料記載顯示,歷任伊利汗身邊一般都有一群漢人醫(yī)師為他們服務(wù)。日本學(xué)者宮紀子曾考證出其中一位醫(yī)師的名字。張子和《儒門事親》中統(tǒng)三年刻本的序言中提到了旭烈兀身邊有一位醫(yī)官——“尚醫(yī)傅野”。宮紀子對照波斯文史料,認為“傅野”就是波斯文史書中的漢人學(xué)者Fumenji(傅孟質(zhì)),“孟質(zhì)”是傅野的字。此外,伊利汗國一個著名宰相拉施都丁與漢人醫(yī)師的關(guān)系也非常密切,他捐資興建的拉施特鎮(zhèn)有大量的漢人醫(yī)師在那工作。他還主持編寫了三部醫(yī)學(xué)著作《中國醫(yī)學(xué)》《中國藥學(xué)》和《蒙古藥學(xué)》,遺憾的是只有第一部保存至今,目前已由北京大學(xué)波斯語專業(yè)的時光老師翻譯出版。可以說,是蒙古統(tǒng)治者和以拉施都丁為代表的波斯精英以及西遷漢人醫(yī)師共同將中醫(yī)傳播到了今天的伊朗地區(qū)。

第三類漢人移民是工匠群體。關(guān)于這批人的史料文獻記載非常有限,但有豐富考古資料和藝術(shù)史資料可以證明,在伊利汗國曾經(jīng)生活著數(shù)量相當可觀的漢人工匠。伊利汗的夏宮蘇萊曼王座遺址中出土了許多頗似漢地的建筑構(gòu)件,帶有中國風(fēng)格的龍、鳳、牡丹等裝飾圖像。而且遺址中還有生產(chǎn)釉面陶磚的工坊甚至還有窯址,可以推測這些陶磚很可能是現(xiàn)場燒制的,這些跡象都表明在夏宮的營建過程中,一定是有相當數(shù)量的漢人工匠聚集在這里。此外,在伊利汗國生活的漢人還包括伊利汗的后妃女眷以及為他們服務(wù)的奴仆,還有一些儒釋道人。

蒙元時期西遷的漢人移民,確實給當時的伊朗地區(qū)帶去了漢文明,影響最為顯著的領(lǐng)域是醫(yī)學(xué)、藝術(shù)、天文歷法還有飲食等方面。旭烈兀時代的波斯大學(xué)者納昔剌丁·徒昔編定的天文表《伊利汗積尺》中就記錄了中國的歷法,由波斯語拼寫的天干地支。14世紀的《列王記》插圖所繪的波斯神話里的君王都是蒙古人的衣著造型,且?guī)в蟹浅饬业闹袊L畫的風(fēng)格。而關(guān)于飲食文化,在這個時期,大米、小米這些作物在伊朗開始推廣,14世紀也門剌速勒王朝編纂的《國王詞典》中還收入了描寫筷子的詞匯,這都是漢人飲食的影響。

但是,比較蒙元時期西遷漢人移民與同時期入華的回回人的歷史境遇,可以看到雙方存在明顯的差異。從政治地位上看,元朝統(tǒng)治下的回回人屬色目人,整體地位在漢人之上,在元朝是屬于社會地位比較高的階層群體。回回人在元朝上下各級機構(gòu)中都可以做官,甚至能夠官居宰相。經(jīng)濟上,回回人很多為斡脫商人,具有較好的經(jīng)濟實力。同時期在伊利汗國生活的漢人移民多為巫醫(yī)樂師百工之人,社會地位并不太高,經(jīng)濟實力不強,且很少有能參與政治的,基本都藉藉無名。再看社會影響力,這其實跟身份地位也息息相關(guān)。回回語被列為元朝三種官方語言之一(另外兩種為蒙古語和漢語),元朝還設(shè)有回回國子監(jiān)等機構(gòu)進行回回語的翻譯教學(xué)工作。但漢語在伊利汗國就沒有這種影響力,可能只在小范圍內(nèi)使用,或只在漢人移民聚集區(qū)使用。另外,看歷史的印跡,從長時段的視角來評估移民的影響,入華回回人給中國留下了較大的歷史印跡,即回族的形成和伊斯蘭教在中國的傳播。而在伊利汗國的漢人移民就顯得默默無聞了,政壇上的缺失使族群的影響力十分微弱,雖然對當?shù)匚拿髯龀隽撕艽蟮呢暙I,但沒有保留下這個族群的獨立性,最終匯入了當?shù)氐淖迦褐小?/p>

復(fù)旦大學(xué)邱軼皓老師同樣關(guān)注蒙元時期歐亞世界的互動,他報告的題目是《金帳汗國與東亞》,他從金帳汗世系、金帳汗國的地位與名號、金帳汗國在中原的分地等方面講起,梳理了金帳汗國的歷史及其與其他政治體的互動。邱軼皓老師提出了一個“蒙古折疊”的概念,舊的蒙古帝國消亡之后,在不同的空間與時間維度中曾出現(xiàn)許多宣稱是“蒙古”遺產(chǎn)繼承者的新興政權(quán),我們該如何看待和思考這一問題。中央民族大學(xué)袁劍老師則關(guān)注到近代以來的“跨界民族”概念,他報告的題目是《“跨界民族”及其議題生成——“邊疆”-“民族”關(guān)系結(jié)構(gòu)視角下的思想史考察》,他從思想史視角考察了“跨界民族”議題及其相關(guān)話語論述在中國與西方不同的生成過程,他指出,中國“跨界民族”議題的整體性生成具有時代的特殊性。從“跨界民族”議題及其相關(guān)話語論述的形成過程而言,中國與西方在“跨界民族”議題層面存在著不同的發(fā)展時間線。從相關(guān)議題生成的角度而言,中國自身的“跨界民族”具有一個基于“邊疆”-“民族”關(guān)系結(jié)構(gòu)的演進路線,并在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑了中國的周邊話語認知框架。

政權(quán)建設(shè):透視東北邊疆族群與東亞政治文明

中國歷史研究院中國邊疆研究所范恩實教授報告的題目是《漢唐東北邊疆族群政權(quán)建設(shè)與東亞政治文明》,他認為,考察漢唐時期東北亞族群的互動歷史與政權(quán)建設(shè)無疑對理解漢唐文明有著極大幫助。

對于一個政治體而言,從萌生到逐漸發(fā)育一直到建立國家的過程,有一些因素是很關(guān)鍵的,包括生產(chǎn)方式、權(quán)力的來源以及外來政治文化的影響。具體到東北邊疆族群政治體的發(fā)展,范恩實教授認為,作為一種后發(fā)的政權(quán),它們顯然是受到周邊外來政治文化的影響比較多。

兩漢時期的烏桓、鮮卑主要是游牧生活,形成了“部落——部落聯(lián)盟”這樣的政治結(jié)構(gòu),而且這種政治聯(lián)盟是一種非親緣性群體。《三國志·烏丸傳》載:“俗善騎射,隨水草放牧,居無常處……常推募勇健能理決斗訟相侵犯者為大人”,統(tǒng)治者的產(chǎn)生實際上是一種推選制度,而且“大人已下,各自畜牧治產(chǎn),不相徭役。”可以看出其階層社會尚未發(fā)育完善,部落分散性較強。鮮卑的情況與烏桓既有相似,也有明顯不同。《三國志·鮮卑傳》載:“檀石槐策騎追擊……由是部落畏服,施法禁,曲直,莫敢犯者,遂推以為大人。”統(tǒng)治者的產(chǎn)生也是一種推選制度。從檀石槐開始,他靠著勇絕果敢,被推舉為部落首領(lǐng),然后通過極力發(fā)展軍事,建立起一個東中西三部的軍事聯(lián)盟體,接近于匈奴的政治體系,而烏桓自始至終都沒有建立起統(tǒng)一的政治體系,只是圍繞著烏桓族群建立自己的政治體系,內(nèi)部比較分散。

夫余地理位置比較適合農(nóng)業(yè),主要圍繞農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)來建立政治體,《三國志·夫余傳》載:“多山陵、廣澤,於東夷之域最平敞。土地宜五谷……國有君王,皆以六畜名官,有馬加、牛加、豬加、狗加、大使、大使者、使者。邑落有豪民,名下戶皆為奴仆。”顯示出顯著的社會階層分化,強調(diào)親緣性,國王、諸加均是世襲,貴族子弟宦于王,這表明它已經(jīng)出現(xiàn)了官僚制的萌芽。夫余的政治結(jié)構(gòu)接近于酋邦到早期國家這種形態(tài),與烏桓、鮮卑有明顯區(qū)別。

再看高句麗,早期的政治結(jié)構(gòu)與夫余很像,依托于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟,史料記載“其國有王,其官有相加、對盧、沛者、古雛加、主簿、優(yōu)臺丞、使者、皁衣先人,尊卑各有等級。”諸加有繼承性,重視軍事,國王由部族間競爭到世襲,“諸大加亦自置使者、皁衣先人,名皆達於王”,權(quán)力滲透到部族社會,這種政治結(jié)構(gòu)更接近于酋邦,而不是簡單的部落聯(lián)盟。

最后再看渤海,政治體早期具有較多家產(chǎn)制、封建制特征,但是它受到中原王朝的影響更多,從中央層面來看,國王以外的政治參與者主要是傳統(tǒng)的,親緣性、地域性的貴族群體——王室成員、首領(lǐng)、高句麗遺民府州都督刺史、具有唐式武職銜號的軍事貴族等。此外,也出現(xiàn)被記作“臣”或“衙官”的初級官僚制下的貴族官僚。從渤海國第三代君主大欽茂開始進行中央集權(quán)建設(shè),總的原則就是要消除首領(lǐng)、高句麗遺民府州都督刺史、軍事貴族、內(nèi)臣衙官等舊制度因素,代之以律令制國家官僚制度,完全模仿唐朝的三省六部制來構(gòu)建自己的中央管理體系。在地方層面上,從高句麗遺民府州、靺鞨部落向國家統(tǒng)一規(guī)劃的府州縣制轉(zhuǎn)變。另外,還建立了以自我為中心的羈縻統(tǒng)治,實際上,渤海也是一種二元制的國家,它除了對自己統(tǒng)治的核心部分進行一體化建設(shè)之外,對還處在漁業(yè)階段的社會發(fā)展水平相對落后的部落實行了一種縻統(tǒng)治。當然,學(xué)界更多的認為它可能是一種對唐朝的模仿,跟征服王朝所謂的二元制度是完全不同的。

綜合以上幾個漢唐東北邊疆族群政權(quán)建設(shè)情況的分析,范恩實老師認為,它們的政治結(jié)構(gòu)主要由自身的生產(chǎn)方式、社會發(fā)展水平?jīng)Q定,受華夏政治文化的強烈影響,受內(nèi)亞政治文化的影響相對要少。東亞政治文明的顯著特征,是建立在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟基礎(chǔ)之上,宗族、親緣關(guān)系在政治演進過程中發(fā)揮重要作用。華夏文明從東周時期開始,通過戰(zhàn)爭的催化,官僚體系逐漸形成,建立起一種非人格化的政治制度。到了秦朝統(tǒng)一,發(fā)展出一個中央集權(quán)的、統(tǒng)一的官僚制政府,即陳寅恪先生所謂“三代已亡……一切用秦”。而華夏周邊的農(nóng)耕族群,在政權(quán)建設(shè)過程中,不可避免受到華夏政治文明的影響,尤其是統(tǒng)治者,常常接受官僚制國家的政治思想和政治理念,但是又受到自身社會發(fā)展水平、傳統(tǒng)政治勢力保守性等方面的束縛,在制度建設(shè)上會進行適應(yīng)性調(diào)整。范恩實老師指出,政治思想和政治理念兩者之間的張力是理解相關(guān)政治體政權(quán)建設(shè)的重要切入點。

吉林大學(xué)趙俊杰老師長期關(guān)注東北地區(qū)的古代民族歷史,他報告的題目是《長白山金代禮制建筑布局相關(guān)問題》,介紹了金代長白山神廟遺址的發(fā)掘情況、建筑形制布局與功能,探討了金代禮制建筑布局的相關(guān)問題及其對漢文化的吸收,并提出了南宋與金之間,何謂正統(tǒng)的思考。

宗教的流布:再思吐蕃與景教、摩尼教的聯(lián)系

在中華世界與歐亞交流歷史上,吐蕃的崛起是非常重大的一件事情,南開大學(xué)歷史學(xué)院沈琛老師報告的題目是《再論吐蕃與景教、摩尼教的聯(lián)系》。

沈老師首先介紹吐蕃帝國向西域擴張的歷史背景。吐蕃從7世紀初開始崛起,向西征服象雄,向北征服蘇毗,吞并吐谷渾,然后統(tǒng)一了整個青藏高原并與唐朝為敵。從7世紀下半葉開始,吐蕃與唐朝激烈爭奪安西四鎮(zhèn)。吐蕃向西進攻的路線主要是通過象雄及象雄控制的拉達克,經(jīng)過勃律,再翻越蔥嶺,到達安西四鎮(zhèn)地區(qū)。至792年唐朝在安西四鎮(zhèn)駐兵三萬,吐蕃在四鎮(zhèn)的經(jīng)略方被暫時阻遏。736~737年,吐蕃占領(lǐng)了小勃律。在此之后,唐朝跟吐蕃爭奪的焦點主要就是勃律。安史之亂爆發(fā)后,唐朝從安西四鎮(zhèn)等地撤回了大批的軍隊,吐蕃乘機攻占了河西,然后是安西四鎮(zhèn),唐朝的勢力基本從這些地區(qū)撤出。此后,回鶻跟吐蕃圍繞安西四鎮(zhèn)進行了長期的爭奪,基本上在8世紀末形成了吐蕃占據(jù)于闐、且末到鄯善這一帶,回鶻占據(jù)疏勒、安西、焉耆、西州、庭州等地這樣的局面。而在吐蕃的西部邊陲,吐蕃以大食之門、護密娑勒城、昏馱多、朅師一線與大食交界,呈現(xiàn)出穆斯林與吐蕃佛教徒雜居的狀態(tài)。

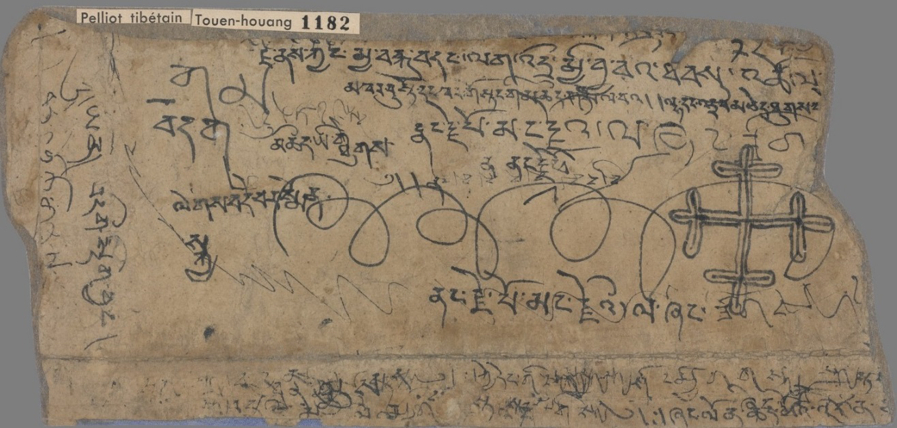

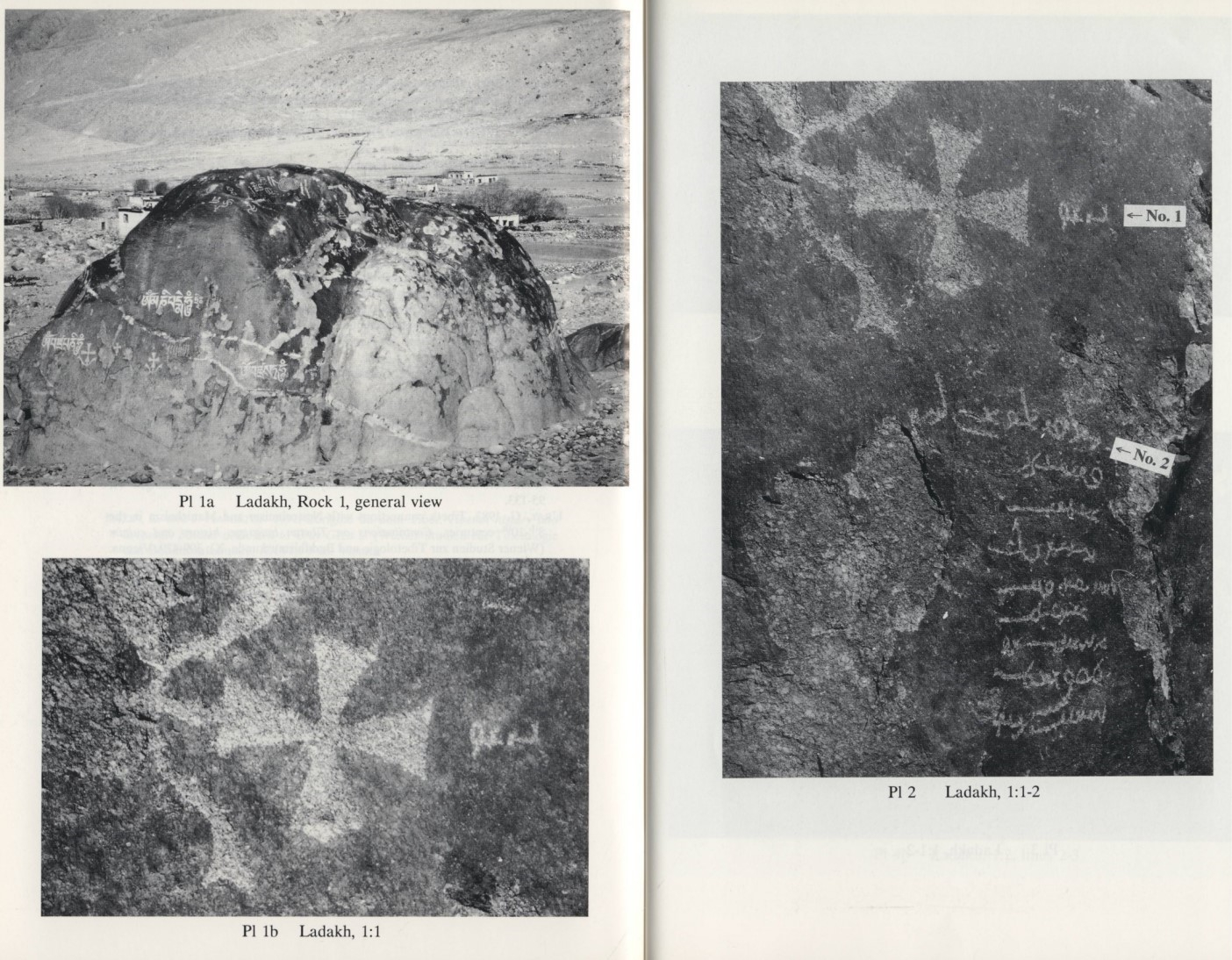

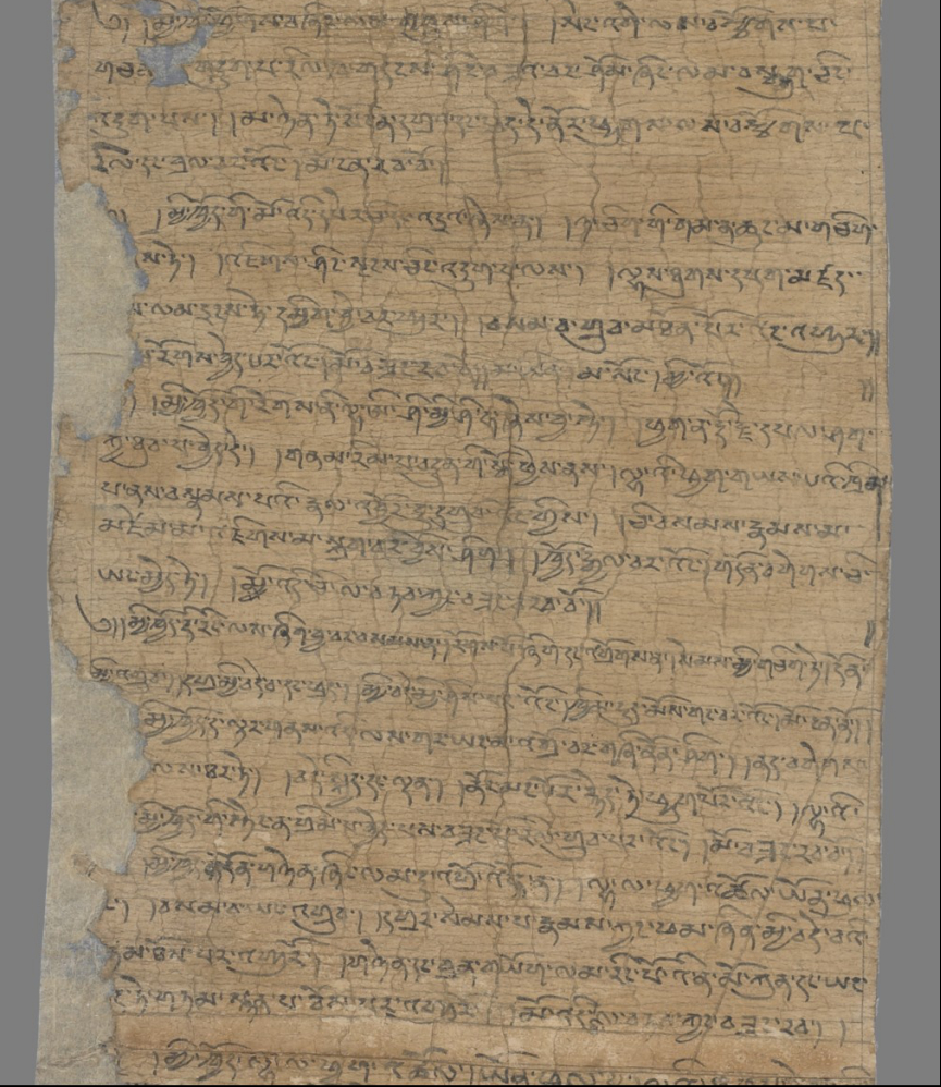

景教、摩尼教是所謂的“三夷教”之二,在歐亞世界進行過廣泛的傳播。而關(guān)于吐蕃與景教、摩尼教的聯(lián)系,史料其實非常少。學(xué)界主要討論的是五組史料,景教東方教會牧首提摩太一世的兩封提及吐蕃的敘利亞語書信;拉達克唐澤(Tangtse)、洞噶(Domkhar)地區(qū)的十字架石刻題記;敦煌藏文P.t.351《占卜書》中包含的景教色彩的內(nèi)容;敦煌藏文文書P.t.1182與P.t.1676上所繪的十字架以及赤松德贊所撰《正語量略集》中包含的反對摩尼教的內(nèi)容。

提摩太一世是大食統(tǒng)治之下的景教東方教會牧首,在景教發(fā)展史上具有非常重要的地位。他留下了一組書信,其中有兩封涉及吐蕃,云吐蕃為景教教區(qū),并將向吐蕃派遣大主教。值得注意的是,當時是赤松德贊執(zhí)政末期,佛教已經(jīng)被立為吐蕃的國教,吐蕃當局接受景教大主教入蕃的可能性不大,但也不能完全排除這個可能。

拉達克地區(qū)的十字架石刻題記遺存有很多,與吐蕃有關(guān)的一組在唐澤、一個在洞噶地區(qū)。關(guān)于拉達克唐澤地區(qū)的粟特文十字架題記,根據(jù)十字架的形制和題記內(nèi)容,可以判定這是景教的十字架,還有的粟特語題記中的人名具有摩尼教的因素。也就是說,在經(jīng)過拉達克去往吐蕃的這條道路上,一些信仰景教和摩尼教的粟特人在這些石頭上刻下了十字架題記。洞噶地區(qū)的所謂十字架題記實際上是吐蕃時期的十字架式塔身的佛塔,與達考特山谷的吐蕃佛塔題記一致,不能視作景教十字架。

最后是赤松德贊所撰《正語量略集》,收錄在藏文《大藏經(jīng)》中,里面專門有一段內(nèi)容批判了摩尼教。赤松德贊批判摩尼教曲解其他宗教教義為己用,說明他對于摩尼教的基本教義是有所了解的。另外。前輩學(xué)者指出《歷代法寶記》中批判“末曼尼”(即摩尼)的內(nèi)容可能是吐蕃關(guān)于摩尼教知識的來源,并由劍南道傳入吐蕃。沈琛老師指出《韋協(xié)》中赤松德贊即位初期禪法自劍南道傳入吐蕃的記載應(yīng)系偽托,《歷代法寶記》應(yīng)是由敦煌傳入吐蕃。而《歷代法寶記》并未涉及摩尼教的教義,不可能為《正語量略集》中摩尼教知識的來源。

結(jié)合吐蕃的發(fā)展史,沈琛老師推測,景教和摩尼教知識傳入吐蕃的途徑應(yīng)該主要有兩條,在東境是經(jīng)由吐蕃統(tǒng)治下的敦煌,敦煌的景教和摩尼教僧人、文獻是吐蕃了解相關(guān)知識的重要來源。西境主要由拉達克、勃律、護密一線,粟特使者可以直接到達吐蕃,也給吐蕃宮廷提供了接觸三夷教的窗口。

中央民族大學(xué)張鐵山老師報告的題目是《耿世民先生生平及其學(xué)術(shù)成就》,他回顧了新中國第一代民族語文學(xué)家耿世民先生的生平經(jīng)歷與學(xué)術(shù)貢獻,盛贊其為我國現(xiàn)代突厥語族語言的教學(xué)和調(diào)查研究、西域古代語言文字和文獻的研究以及西域歷史、文化、宗教研究等方面做出了突出貢獻。陜西師范大學(xué)馮立君老師報告的題目是《超克東亞——堀敏一“中華的世界與諸民族”的學(xué)術(shù)意涵》,通過剖析東亞世界論以及東部歐亞史的學(xué)術(shù)譜系,重點分析堀敏一關(guān)于“中華世界與諸民族”的學(xué)術(shù)意涵及其啟示,從學(xué)理上揭示了東亞世界論自身蘊含的“超克東亞”的一個面相,從而形成了對于中古中國與歐亞世界互動關(guān)系的新的理解。

最后,社科文獻出版社歷史學(xué)分社社長鄭慶寰對本次工作坊進行了總結(jié),他認為,無論是漢唐時代抑或宋元以降的東部歐亞——中國與其廣大周邊世界的交流和聯(lián)系,都是頗具價值的研究課題,需要不斷重新審視。一群歷史學(xué)、考古學(xué)和語言學(xué)學(xué)者,或講談歷史真相,或剖析學(xué)術(shù)譜系,或破解懸置問題,希望在解讀隋唐宋元時期的中國與周邊世界上碰撞出更多火花,這樣的工作值得繼續(xù)推進下去。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司