- +1

地球的一半|那些上了重點保護名錄的海魚

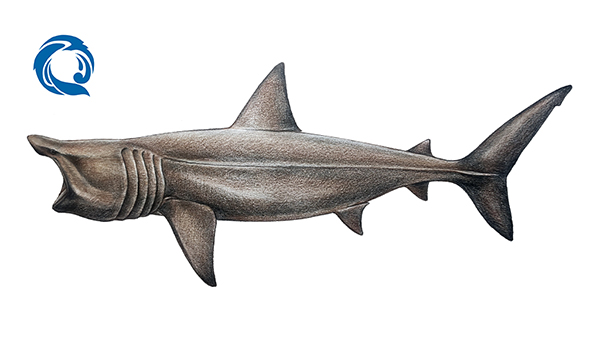

國家林草局、農業農村部6月19日聯合發布了《國家重點保護野生動物名錄(征求意見稿)》(簡稱“《名錄》”),向社會公開征求意見。從數量上看,雖然《名錄》所涉及的海洋魚類物種及類群有一些新增,但總體數量依然相對較少(表1)。在海洋生物資源嚴重衰退背景下的今天,這似乎讓人覺得難解“瀕危之渴”。這種尚需改善的現狀或許是一種無奈的選擇,這其中有著多方面的原因。

一方面,對海洋魚類物種瀕危等級的確定受到了科學認知水平的局限。相對于陸生生物,海洋生物種群多樣性的科學信息更加不易獲取,基礎數據的缺乏導致我們難以對一些物種的真實生存狀態進行評估,這必會影響海洋野生動物保護級別確定的合理性和相應保護措施的制定。

另外,這其中或許還存在著社會經濟成本因素的考量。近海既是海洋生物賴以生存的棲息地又是受人類活動影響較大的區域。中國的海洋漁業資源為眾多的人口提供了優質的蛋白質來源,然而在實際生產中,目前較為粗放的捕撈方式難以避免的對瀕危、易危海洋物種造成危害,將較多的野生動物列入重點保護名錄會產生執法層面的諸多問題,難以實際操作,使管理失去意義。所以,目前產業發展與社會需求的現狀亦嚴重制約著海洋野生動物的保護。

這次《名錄》中收錄了海洋魚類(這里包括部分淡、海水洄游性魚類和文昌魚綱物種)共記9個物種(或類群),其中新增5個物種(或類群)(表1)。下面做一簡單梳理:

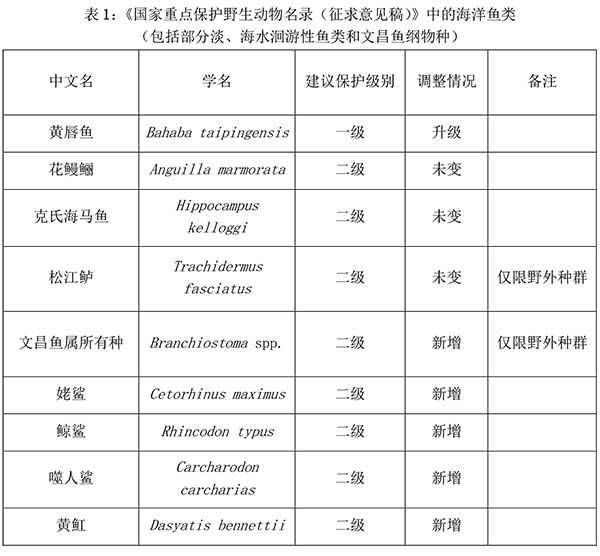

黃唇魚 Bahaba taipingensis,建議保護級別:升級為一級

黃唇魚被世界自然保護聯盟(IUCN)瀕危物種紅色名錄列為“極危(CR)”等級,此次升級如能通過,它將成第一個也是目前唯一被列入國家一級保護的海洋魚類。雖然“國一”的地位來的有些晚,但希望“亡羊補牢,未為遲也”,期待借助保護升級,黃唇魚這一中國特有種能夠在這片海域繼續生存繁衍。

花鰻鱺 Anguilla marmorata,建議保護級別:二級未變

克氏海馬 Hippocampus kelloggi,建議保護級別:二級未變

在本次征求意見稿中,并未將“克氏海馬”改為“海馬屬所有種”,這并不影響在中國海域分布的所有海馬物種均受到“國二”級別的保護。一般意義上,“海馬”一詞僅指海馬屬所有物種,但在某些情況下,廣義上的“海馬”還可以包含海龍科的一些其他種類。其實除海馬屬外,海龍科的很多種類都因具有所謂的藥用價值和較高的觀賞價值而成為了重要的捕撈對象,這導致其野生資源顯著下降,對“海馬”一詞擴大范圍的理解將有利于整個海龍科物種的保護。另外,近年來中國學者開展了近海海馬物種分布調查及海馬人工繁育技術等一系列的研究工作,其成果將助力海馬自然資源的恢復。

松江鱸 Trachidermus fasciatus,建議保護級別:二級未變(僅限野外種群)

然而近些年,松江鱸工廠化養殖和人工苗種繁育的實現使其具有了一定規模的人工種群,甚至走上了產業化發展道路,特許經營的商業化養殖松江鱸產品已然上市,人工放流也已在多個水域廣泛開展。從民間觀察者角度,自然水域中的松江鱸似乎也確實變得更加常見了。但人工繁育技術的進步和產業的發展是否能將松江鱸野生資源的保護引入健康的軌道?養殖群體是否存在逃逸風險?商業化養殖是否需要更加嚴格的監管?人工增殖放流將對野生種群遺傳結構產生怎樣的影響?這些問題還值得專業人士和行政管理者的深思。

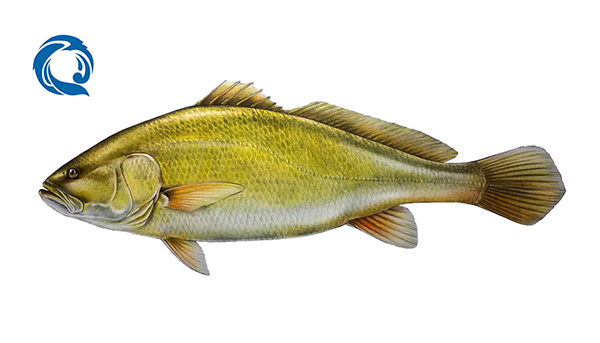

文昌魚屬所有種 Branchiostoma spp.,建議保護級別:二級新增(僅限野外種群)

中國是文昌魚資源最為豐富的國家之一,過去在閩南一帶甚至有捕撈文昌魚的傳統漁業存在,且至少有300年的歷史(直到今天仍有小規模的捕撈活動存在)。然而,文昌魚對生境的要求嚴格,它們所棲息的近海生態環境又十分脆弱,易遭人為活動的破壞,保護文昌魚最好的方法是應該是建立專門的自然保護區,本次新增將文昌魚的保護范圍擴大到了全屬也是很有必要的。文昌魚是無脊椎動物演化至脊椎動物的過渡類型和典型代表類群,是研究脊椎動物起源與演化的重要模式生物,對文昌魚物種的保護不僅是對其生物資源的保護,同時還具有深遠的科學意義。

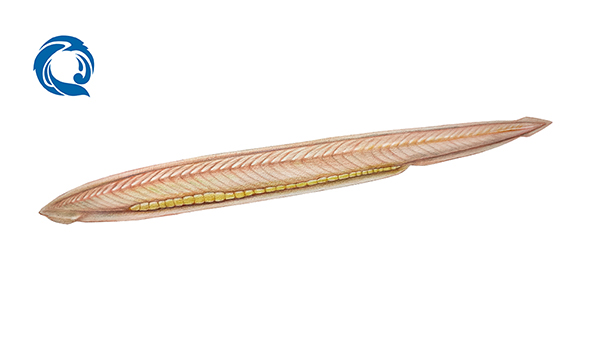

姥鯊 Cetorhinus maximus、鯨鯊 Rhincodon typus、噬人鯊 Carcharodon carcharias,建議保護級別:二級新增

對鯊魚數量產生最大威脅的可能是捕撈過程中的“兼捕”。“兼捕”可以理解為“非目標種類而被保留、出售以及所有被拋棄的漁獲”(在國內,拋棄漁獲的現象較少發生,兼捕主要涉及前兩種情況)。隨著全球海洋漁業捕撈強度的不斷增大,捕撈過程中的“兼捕”對海洋生物種群的威脅也愈發明顯,鯊魚恰是受害最嚴重的類群之一。根據聯合國糧農組織(FAO)公布的數據,全球有超過半數的鯊魚漁獲是通過兼捕上岸的,其中中上層延繩釣被認為是對鯊魚兼捕量最大的捕撈方式。此次首次被正式列入保護名錄有助于增強捕撈從業者對鯊魚的保護意識,在一定程度上也有利于促進漁業捕撈行為中,對誤捕、兼捕鯊魚保護物種的妥善處理。

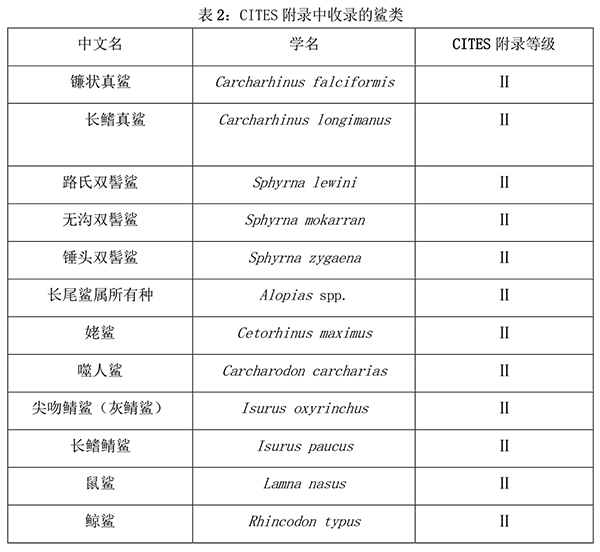

然而,本次新增僅將3種鯊魚列入保護名錄,相對于真正需要保護的鯊魚在種類數量上還存在一定差距。根據最新公布的數據,全球已有81種鯊魚在IUCN紅色名錄中被列為受威脅物種,占目前有數據支持的鯊魚物種總數的31%,其中“易危(VU)”47種、“瀕危(EN)”21種、“極危(CR)”13種。按照國內的管理規定,相當于“國二”保護級別的CITES附錄Ⅱ也收錄了12種鯊類(其中包括了本次新增的3種)(見表2)。雖然上述鯊魚種類在中國海域并非都有分布,但均屬于非審批不能自由入境與貿易的物種,其中一些種類不僅有分布也充分具備保護需要,理應被列入國家重點保護的范圍。然而本次《名錄》并未將它們列入,這也許是官方基于一些“調整原則”的考慮。官方公布的“調整原則”第六條“關注度原則”顯示:“對雖符合列入的科學標準,但社會關注度極低,一旦列入反而可能加劇非法獵捕和貿易風險的物種,則不考慮列入…”。筆者認為,基于目前鯊魚的保護現狀和民眾對鯊魚不同物種難以分辨的事實,此時不應過多考慮“關注度原則”,而應盡可能多的將符合科學保護標準的鯊魚種類列入《名錄》,充分喚起民眾對鯊魚的保護意識。否則,民眾很可能會對保護范圍產生誤解,只將名錄中提及的3種當作鯊魚僅有的保護對象,這樣反而會對鯊魚的保護起到負面的作用。

黃魟此次被《名錄》新增為國家二級保護種類出乎了很多人的意料,這是因為它們在IUCN紅色名錄和CITES附錄中均未被列入,甚至對于黃魟的種群數量,目前也尚缺乏有效的科學評估。官方公布的“調整原則”指出:“對雖尚不完全滿足列入的科學標準,但因開發利用強度持續增大或棲息地減少等原因已引起廣泛社會關注的物種,本次調整中也積極考慮列入…”,這次黃魟的新增也許是出于這方面的考慮。

黃魟是華東至華南沿岸常見的經濟魚類,漁業上一般不將其與近緣種做區分。黃魟的分布一般僅限于沿岸淺海及河口區域,其中河口區還是其重要的產卵場和育幼場,這種類型的棲息地往往也是污染、捕撈、航運等人為干擾最為嚴重的區域,將黃魟列入“國二”保護等級,從現實執法角度上看似乎是難以真正實現的。其實,全頭亞綱(類)中還有一些面臨更大生存危機的物種存在,如已被列入CITES附錄Ⅰ的鋸鰩屬魚類和列入CITES附錄Ⅱ的犁頭鰩屬魚類,它們雖然分別等同于“國一”、“國二”的保護級別,其中的一些種類在中國海域也有分布,但本次《名錄》卻并未將它們納入,這似乎也是讓人感到有些遺憾的。

鰣 enualosa reevesii,建議保護級別:一級新增

鰣魚是一種溯河產卵的洄游性魚類,它們曾以“長江三鮮”之一的名號深植于中華飲食文化之中。曾幾何時,鰣魚年年在暮春時節守時入江,如今它們卻已失約久矣,無論江河大海都再難覓它們的身影。可惜的是,鰣魚雖自古便為人所食,但直到現在我們還對它知之甚少,甚至連自然分布范圍、是否為中國特有種等問題至今也還缺乏明確的科學答案。一個物種的消失,往往意味著一個基因庫的毀滅、一份自然資源的失去,同時也意味著這個物種之生態功能的不復存在,這與我們不能再享用它們的美味相比更加令人扼腕。

有資料顯示,鰣魚資源的衰退始于上世紀70年代后期,至90年代長江中的鰣魚已十分罕見。如今,雖然在IUCN和CITES中鰣魚分別處于數據缺乏和未予評估狀態,但毫無疑問它們正面臨著嚴重的滅絕危機。鰣魚的消失,主要是兩方面原因造成的:一是過度捕撈。鰣魚在春夏之交回到淡水產卵場,隨后又重返海洋,在這一來一回的洄游路程中,先是親體被流刺網漁船層層截捕,后是仔幼魚被毫網、密布網道道設防,過去這種非法的捕撈方式嚴重影響了鰣魚的種群資源。其次是江河的水利建設在一定程度上阻斷了鰣魚的洄游通道,長江口的濕地也破壞嚴重,鰣魚沒了合適的“產房”和“幼兒園”,也就無從繁衍生息。

野生鰣魚資源的消失促使了市場對其“替代品”的開發。近年來,所謂“美洲西鯡”、“長尾鰣”、“湄公河鰣”、“云鰣”等同科近緣魚種在市場上層出不窮,這似乎在一定程度上滿足了人們對“鰣魚”之味的慕求。然而,目前市場對這些復雜種類和品種的區分還不夠明確,定種命名較為混亂,對這些外來種的引進、繁育、養殖甚至增殖的行為也尚缺乏必要的科學評估,這些現象勢必給鰣魚野生資源的保護帶來新的潛在風險。

早在1987年,長江便已逐步開始禁捕鰣魚。步入2020年,有史以來最嚴格的“長江十年禁漁”開始全面實施,鰣魚也被《名錄》新增為國家一級保護范圍。可以說,與過去相比長江野生動物的保護狀況已有了較大的改觀,然而,這也引發了我們難以回避的一問:鰣魚還有機會嗎?作為一個物種,有人認為在南亞和東南亞無危的云鰣(Tenualosa ilisha)可能是鰣魚的同種異名。然而,這一說法尚未得到科學的證實。即使在其他海域確實還有鰣魚種群的存在,它們也無法代替在中國水域分布的,尤其是長江流域的鰣魚種群。一個獨立的地理種群往往是演化上的顯著單元(evolutionarily significant unit,ESU),也是生物多樣性保護的基本單位。也許我們對長江鰣魚的保護晚了一步,但只要有一線生機,對長江野生物種延續所做出的努力就不應止步。鰣魚是在歷史中陪伴過我們的物種,不知我們是否還有機會再去了解它們,深入解讀它們前世今生的秘密。鰣魚的繁盛與消亡,關系到淡水水系和海洋的聯通,關系到人與自然、發展與保護的宏觀問題,值得引發我們的諸多深思。

以上簡單梳理了本次征求意見稿中所涉及的海洋魚類。與陸生動物相比,海洋生物與人們的距離通常較遠,也較少得到人們的關注和認知。然而,海洋生物不僅關乎著你我的餐桌,它們還與我們生活的方方面面息息相關,甚至和全人類有著命運共同體,共享著同一個未來。希望此篇小文可以引發讀者之思考,助力《名錄》之完善。期待本次名錄的調整能讓中國野生動物保護事業向前邁出堅實的一步。

(作者李昂為青島市海洋生態研究會理事、首席魚類學科學顧問,久見海洋觀察社聯合創始人 。圖片均為青島市海洋生態研究會秘書長李玉強繪。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司