- +1

亞洲藝術(shù)的魂

【東晉】顧愷之《洛神賦圖》(宋摹本,局部)

英國人勞倫斯·比尼恩(又譯勞倫斯·賓雍,1869—1943)在文學(xué)創(chuàng)作和文化研究兩個領(lǐng)域都取得了令人矚目的成績。在文學(xué)界,他是著名的詩人和劇作家。在牛津大學(xué)三一學(xué)院上學(xué)時,他就因?qū)懥恕剁甓D罚?890)一詩而獲獎。《比尼恩詩集》 于1931 年出版。他創(chuàng)作了詩劇 《阿提拉》 (1907)、 《亞瑟》 (1923) 和《青年國王》 (1934)。他還以詩的形式將但丁的《神曲》譯成了英文,三個部分分別于1933 年、1938 年和1943年出版。為一戰(zhàn)中英國陣亡軍人寫的一首《獻(xiàn)給陣亡者》是比尼恩最有名的詩作。在文化研究領(lǐng)域,比尼恩1893 年就開始在大英博物館工作,負(fù)責(zé)管理東方版畫和繪畫,同時從事東方藝術(shù)史的研究。他所著《遠(yuǎn)東的繪畫》(1908)一直被視為這方面的權(quán)威性著作,出版于1911 年的《龍的飛騰》專門評述中國和日本的繪畫。他還編寫了《大英博物館藏亞洲藝術(shù)品》《英國收藏的中國繪畫》《亞洲藝術(shù):雕刻與繪畫》《大英博物館藏中日木刻作品目錄》 《日本藝術(shù)》 《尤摩弗帕勒斯收藏目錄:中國壁畫》等。《亞洲藝術(shù)的魂》是勞倫斯·比尼恩1933 年至1934 年在哈佛大學(xué)查爾斯·埃利奧特·諾頓系列講座上的講稿,1935 年由哈佛大學(xué)出版社出版。

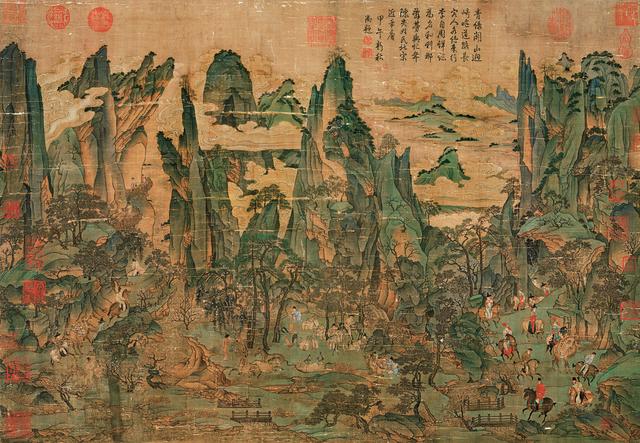

【唐】李昭道(傳)《明皇幸蜀圖》(宋摹本)

如果說天生的藝術(shù)氣質(zhì)和深厚的文學(xué)修養(yǎng),能給予他超出常人的鑒賞眼光,能幫助他擺脫那個時代的藝術(shù)偏見的話,在大英博物館40 年的工作經(jīng)歷,為他提供了對東方繪畫最直觀和極深入的體驗,并激發(fā)了他將自己的感受和思考傳達(dá)給西方藝術(shù)愛好者的熱望。他有關(guān)東方繪畫的著作是為他們寫的,他有關(guān)亞洲藝術(shù)的系列講座也是為他們開的。他面對的讀者和聽眾,可能對東方藝術(shù)一無所知,甚至可能對歐洲以外的藝術(shù)懷著很深的偏見。

【南宋】馬遠(yuǎn)《松下閑吟圖》

他的專著和講稿的字里行間蘊含著他對東方藝術(shù)的激情和敬意,有時他甚至不惜去挑戰(zhàn)西方人普遍接受的審美觀點,而他的底氣就在于自己對東方藝術(shù)廣博的見識—— 他在亞洲“朝拜”了藝術(shù)遺跡和杰作,在歐美各大博物館欣賞了豐富的東方藝術(shù)收藏,還有就是自19 世紀(jì)80 年代起大英博物館迅速增加的中國繪畫收藏。

直到19 世紀(jì)下半葉,大英博物館收藏的中國文物還僅限于陶器、瓷器、實用器皿之類,中國文人書畫似乎還無人能理解,因而沒有進(jìn)入館藏。1881 年至1882 年,大英博物館購買了曾在日本當(dāng)軍醫(yī)的外科醫(yī)生威廉·安德森的收藏。在200 余幅中國和日本的繪畫作品中,有114 幅中國繪畫,主要是明清文人的山水花鳥繪畫。其中有一幅絹本設(shè)色工筆大立軸,是明代朱邦的《北京宮城圖》。中國繪畫第二次大規(guī)模進(jìn)入大英博物館與已在大英博物館工作的勞倫斯·比尼恩不無關(guān)系。那是1910 年,大英博物館購入145 幅維格納夫人的藏畫。維格納夫人的丈夫是德國東方地理學(xué)家,她曾隨丈夫去東方旅行。來中國之前她去倫敦拜勞倫斯·比尼恩等人為師,著實補了中國藝術(shù)方面的課。維格納夫人在中國居住了四年,她收集的中國繪畫,除明清傳統(tǒng)山水花鳥畫外還有仕女圖、佛像人物畫,以及后人仿元代趙孟、錢選的畫作。最終大英博物館以7500 英鎊購入她的大部分中國藏畫。

阿旃陀第1 窟壁畫《持蓮花菩薩》(約580 年)

正是由于勞倫斯·比尼恩的努力,大英博物館中國繪畫的收藏總量達(dá)到了575 幅。比尼恩本人并不懂中文,但他得到了比自己小20 歲的語言天才亞瑟·韋利的幫助。韋利于1913 年進(jìn)入大英博物館當(dāng)他的助手,通過自學(xué)精通漢語和日語,協(xié)助勞倫斯·比尼恩對中國的藝術(shù)文獻(xiàn)做了大量編纂研究工作。韋利后來還成為將中國文學(xué)和日本文學(xué)翻譯成英文的一代大家。勞倫斯·比尼恩在本書中引用韋利翻譯的中國古詩,還提到了韋利的《源氏物語》英譯本的影響。

【東晉】顧愷之《女史箴圖》(唐摹本,局部一)

最令勞倫斯·比尼恩驕傲的一次與中國繪畫杰作的邂逅,是1903 年年初送上門來的東晉顧愷之名作《女史箴圖》的唐摹本。英軍上尉約翰遜拿來這幅畫卷,想找懂行的人鑒定一下畫卷上的玉扣裝飾件,并最終以25 英鎊的價格向大英博物館出售了這幅畫卷。不管那位1900 年到過中國、對藝術(shù)一竅不通的約翰遜上尉是如何得到這幅古畫的,大英博物館的這次收購后來證明是獲得了一件頂級中國藝術(shù)瑰寶。在本書的第一講中,勞倫斯·比尼恩將《女史箴圖》畫卷從頭到尾仔細(xì)介紹了一遍。收藏在大英博物館的同樣珍貴的中國繪畫還有一批來自敦煌的佛教題材絹畫,共430 件,那是奧里爾·斯坦因率領(lǐng)的探險隊從敦煌藏經(jīng)洞盜取的。在整理這批絹畫的過程中,勞倫斯·比尼恩得到了另一位遠(yuǎn)東藝術(shù)史權(quán)威拉斐爾·佩初茲的幫助,用他自己的話說,佩初茲“在倫敦對奧里爾·斯坦因從敦煌運回的中國畫和藏式繪畫收藏做了很有價值的工作”,時間是1914 年年末。勞倫斯·比尼恩在本書第二講中提到了這批絹畫,借此說明印度佛教繪畫對中國的影響。

【唐】韓幹《牧馬圖》

《亞洲藝術(shù)的魂》作為講稿,涉及的面很廣,凡所涉及的大都是點到為止,多從個人的感受和思考出發(fā),沒有太深入的專業(yè)探討,但勞倫斯·比尼恩非常勝任藝術(shù)教育家的身份,這些講稿既有大膽的設(shè)想,又有深切的感悟,舉例注重說服力,語言講究節(jié)奏且富有詩意。作為一本書,它不像學(xué)術(shù)專著那么艱澀枯燥,而是選取幾個切入點穩(wěn)步推進(jìn),在概括不同地區(qū)不同歷史時期藝術(shù)特征的同時,更注重展示不同地區(qū)相互間的影響,最終歸結(jié)到亞洲藝術(shù)的整體感,這種整體感是在將東方藝術(shù)與西方藝術(shù)的對比中呈現(xiàn)出來的。本書不回避西方人對東方藝術(shù)存在的偏見,準(zhǔn)確地說它的目的就是想幫助西方人消除這類偏見。作為亞洲藝術(shù)的入門書,本書也為中國讀者提供了重新認(rèn)識亞洲藝術(shù)的機會:一方面,由于現(xiàn)代社會已習(xí)慣將西方藝術(shù)視為主流藝術(shù),我們同樣對亞洲藝術(shù)的價值以及中國藝術(shù)在亞洲藝術(shù)中的地位認(rèn)識不足;另一方面,通過東西方藝術(shù)的對比,我們似乎觸摸到了世界藝術(shù)的整體感,至少能對亞洲藝術(shù)作為世界藝術(shù)不可分割的組成部分這一點有所認(rèn)識。

敦煌絹畫《引路菩薩圖》

藝術(shù)之所以重要,是因為它滿足人們的感官和精神需要,是因為其中體現(xiàn)了人的精神。亞洲藝術(shù)自然體現(xiàn)了與我們血脈交融的人的精神。也許本來是不需要由一位西方學(xué)者在這方面給我們啟蒙的,但我們已對身邊的文化、周邊的文化忽略得太久,甚至有了陌生感。相信《亞洲藝術(shù)的魂》能喚起我們對亞洲藝術(shù)的關(guān)注,引導(dǎo)我們?nèi)ヅ囵B(yǎng)對身邊的藝術(shù)、周邊的藝術(shù)的愛。藝術(shù)需要你付出愛,藝術(shù)也值得你付出愛。正像書中引用的兩句詩所說的:

你必須愛他,先一步這么做

之后才會覺得他值得你愛。

只有當(dāng)你傾心去追求美,才會感覺到美的神秘。勞倫斯·比尼恩有一首題為《無人見過的花》的小詩,其中的情調(diào)既是東方的,也是西方的,或許他想表現(xiàn)的正是超越東西方地域的藝術(shù)之美:

我在想一枝花,未曾有目光落在她身上

她在獨處的空間寂寞開放。

這不是無人侵?jǐn)_之快樂嗎?她美得如同王后

卻沒有需要她牽掛的王國。

我們?yōu)槊澜ㄔ炝撕勒⑷A麗的圣殿,

還設(shè)立一個寶座,供眾人瞻仰;

但她已去了遠(yuǎn)方的山上,那里晨光閃耀

露水上不見了她的足跡。

朱子儀

2019 年9 月于北京五道口

本文節(jié)選自《亞洲藝術(shù)的魂》,中信美術(shù)館

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司