- +1

趙麗宏:不老的大學

原創 趙麗宏 上海灘雜志公眾號

1978年初春,一個晴朗的早晨。我提著簡單的行李,從家里出來。父親執意要送我,他很興奮,因為他的在鄉下“插隊”多年的兒子,考上了大學,今天要到華東師范大學去報到了。在我的一生中,幾次離家出門,都是父親為我送行,一次是60年代初我到郊區讀寄宿中學,一次是“文革”中我去崇明島“插隊落戶”。而這一次考上大學,是我人生的一個重要轉折。“文革”結束后,大學終于又恢復公開招考,1977年秋天,無數像我一樣超齡的考生走進考場,在飄著油墨清香的考卷上,追尋那耽誤了十多年的寶貴時光。上大學,對我來說,就像做夢一樣。我沒讓父親送我去學校,他站在弄堂口向我揮手。我發現,白發蒼蒼的父親,眼睛里閃爍著淚光。

那一年,我26歲,父親67歲。

01

跨進校門的那一瞬間,我感到自己的眼睛發熱……

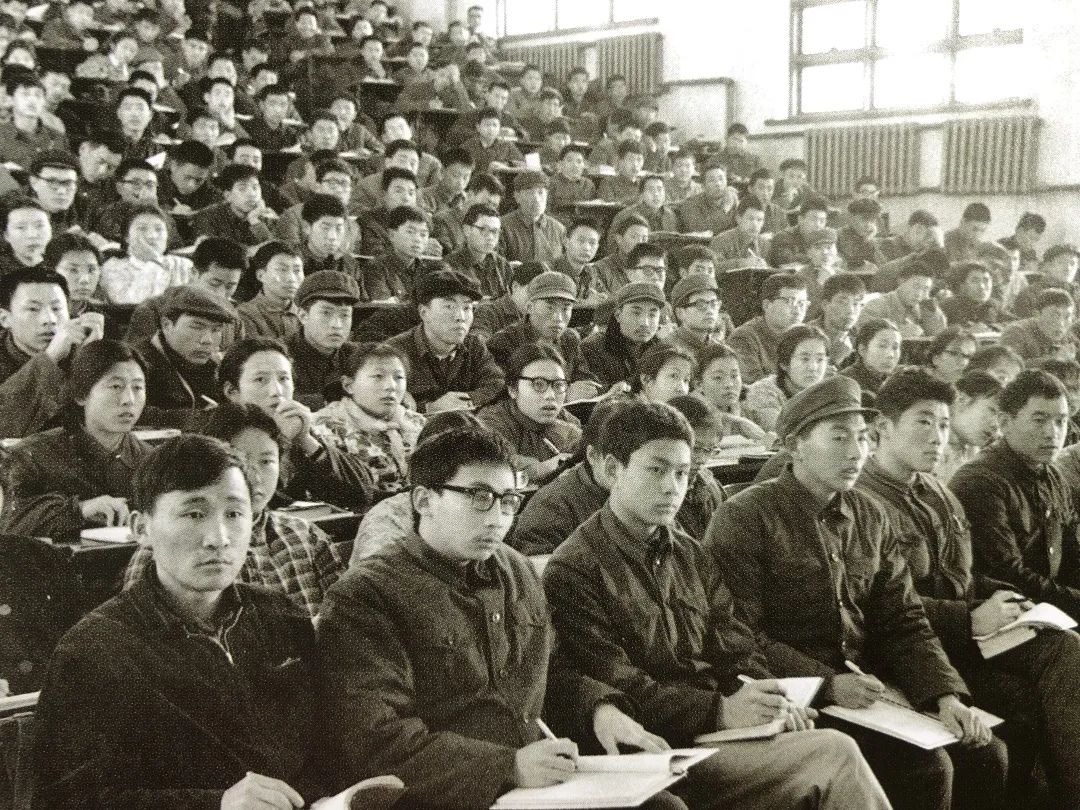

踏進校門那一瞬間的感受,我永遠也不會忘記。那天早晨,大學門口人流不斷,來報到的學生從四面八方擁來,他們大多數和我一樣,早已超過了讀大學的年齡。“文化革命”把我們耽誤了十年,能重新踏進大學校門,再當一次大學生,對我們中的大多數人來說,實在是做夢也不敢想的事情。跨入校門的那一瞬間,我感到自己的眼睛發熱……

華東師范大學,也是一所有悠久歷史的大學。她的前身是大夏大學,瞿秋白曾在這里教書。我即將就讀的中文系中,有不少我熟悉的作家和教授,譬如施蟄存先生、許杰先生、徐中玉先生、錢谷融先生,他們不僅是有名的學者,也是現代文學史上有影響的作家,能來聽他們上課,真是一件幸運的事情。那幢有著圓形廊柱的古羅馬式青灰色文史樓,雖然只有三層, 但看上去宏偉壯觀,給人一種悠久厚實的歷史感,仿佛這就是淵博知識的象征。文史樓三樓的315教室,是中文系77級上大課的教室,我們將在這間大教室里上四年課。華東師大的校園在上海的大學里是最美的,校園里有河,有橋,有花園,林蔭道邊綠草如茵,灌木叢中曲徑通幽。校園里那條河叫麗娃河,河邊有一塊綠地,叫夏雨島,這些,都成為同學寫詩作文的素材。我們畢業后,中文系的同學成立了一個詩社,社名就叫“夏雨”詩社,詩社的刊物就叫《夏雨島》。

我們這一屆大學生,最大的特點,是同學之間年齡差異很大。我們班里,年齡最大的同學和最小的同學竟相差17歲。學生的經歷也很豐富,有下鄉“插隊落戶”的,有當過工人,參過軍的,也有當過教師的。學生來自天南海北,有東北的,有西藏的,也有云南和四川的。不同的經歷,不同的地域,不同的年齡,使同學之間的交流和互補豐富而有趣。在中文系這一屆的學生名單中,我發現了孫颙和王小鷹。孫颙和我同在崇明島參加高考,不過他在農場,而我在縣城。孫颙那時已經發表了不少短篇小說,他寫的短篇小說《老實人的故事》等作品,曾在文壇引起反響。王小鷹是詩人蘆芒的女兒,曾在黃山茶林場務農,她當時的特長是寫兒童文學作品,上大學前,就出版過一本寫茶林場生活的小說。

02

每天早晨,學校小書店門口擠滿了買書的學生

進大學不久,我印象最深的事情,是圖書的開禁。一批世界名著重新出版發行,對愛好文學的人們來說,真是天大的喜訊。這也是一個文化專制和封閉的時代結束的象征。新書上架時,每一家新華書店門口都有排隊購書的長龍。華東師大校園里有一家小書店,每天早晨,中文系的學生和其他系的學生一起,早早地等在書店門口,門一開,大家便蜂擁而入,不管出了什么新書,先買下來再說。那時,盡管囊中羞澀,但我還是傾其所有,將可能買到的書都買了下來。還好,那時書價便宜,四本一套的《戰爭與和平》才五塊錢出頭一點點,上下兩本的《悲慘世界》還不到兩塊錢,像磚頭一樣厚的《紅與黑》才一塊多錢,花十塊錢,便能捧回一大堆新書。這些書,盡管以前都讀過,但是,有不少書是偷偷摸摸借來讀的,現在,能自己擁有這些書,是一種莫大的滿足和幸福。我還買了重新出版的很多詩集,其中有普希金的《葉甫根尼·奧涅金》,有歌德的《浮士德》,有雪萊、拜倫和海涅的詩選。很多中國的現代文學名著也紛紛重版,如巴金的《激流三部曲》、茅盾的《子夜》、曹禺的劇作選、冰心的散文選、艾青的詩選等等。這些書也出現在我的小小的書架上。而現代文學中曾經絕跡的一些詩人和作家的作品,如徐志摩、戴望舒、沈從文,雖然不能一下子看到重新出版的書,但在圖書館能借到他們的書,在閱覽室里能讀到他們的書。對以前所知的文學史,現在大家都開始有了新的認識。

離那家小書店不遠,就是學校的圖書館。華東師大圖書館藏書豐富,閱覽條件也好,每天晚上,圖書館的閱覽室就成了同學們讀書的天堂。讀書的學生太多,閱覽室坐不下,很多同學早早就等在閱覽室門口,門一開,就能進去找一個座位坐下來,然后再去借書。而大多數學生,就在教室里讀書、寫作、做功課。晚上,寧靜的校園里一片燈光。那種景象,非常美妙。我曾經寫過一首贊美校園燈火的詩發表在《文匯報》上,由衷地表達了我歡快欣悅的心情。

校園里學習的風氣非常濃,經歷了十年“文革”的大齡同學,都珍惜這來之不易的學習機會,女同學們表現得更為突出。那時,宿舍晚上10點以后要熄燈,不少女同學熄燈后在蚊帳里打著手電、點著蠟燭讀書。王小鷹告訴我,她們寢室里的同學熄燈后都自己點燈讀書,有一個同學點著蠟燭讀書時燒著了蚊帳,差點引起火災。

03

我和孫颙、王小鷹三人合拍的照片,刊登在《解放日報》上

值得一提的是當時校園里文學創作的風氣。我和孫颙、王小鷹幾個人,上大學前都發表過一點作品,進大學后便特別引人注意,有不少我不認識的同學拿著自己寫的詩和散文給我看。那時,成為作家是很多人的向往。這一屆學生中,熱衷于創作的同學很多,而且都有生活積累。進大學后,在上課讀書的同時,他們的創作欲望也被激發起來。那時沒有太多的發表園地,在報刊上發表作品,還不是一件容易的事情。怎么辦?同學們自發地在文史樓的走廊里辦起了壁報,將自己創作的作品工工整整地謄抄出來,配以插圖,貼在壁報上。一時間,辦壁報成風,中文系四個班級,每個班都有自己的壁報,發布在文 史樓的走廊中。有的甚至以寢室為單位辦起了壁報,貼在宿舍樓的走道里。這些壁報,水平不低,以現在的眼光來看,都是純文學的刊物。每一期新的壁報出來,都吸引很多同學去看,不僅中文系的同學,其他文科或理科的學生,甚至校外的文學愛好者,也聞訊來參觀。壁報的讀者中,除了學生,還有老師。新出的壁報前總是人頭濟濟,人們對壁報上的文章評頭論足,還有人寫文章評論壁報上的作品。中文系的壁報,成為校園里一道獨特的風景。發表在壁報上的短篇小說、散文和詩歌,有不少后來被文學刊物和報紙的副刊刊登。我為壁報寫的一些組詩和散文,譬如詩歌《海上斷想》《友誼》《跋涉者的沉思》《春天,請在中國落戶》,散文《小鳥,你飛向何方》《合歡樹》《曠野的微光》《詩魂》等,后來陸續在《人民日報》《詩刊》《文匯報》《上海文學》《萌芽》《散文》等全國各地的報刊發表,引起不少大學生和文學愛好者的關注。孫颙的短篇小說《螺旋》,后來在《萌芽》發表,引起不小的反響。人民文學出版社還出版了孫颙的中篇小說《冬》。當時,大學生能在人民文學出版社出書,全國恐怕也鮮見。在大學的最后一年,我應《萌芽》叢書的編輯之約,編出了自己的第一本詩集《珊瑚》,作為“文革”后恢復的第一輯“萌芽”叢書出版。而王小鷹則在《萌芽》叢書第一輯中出版了短篇小說集《金泉女和水溪妹》。

一天,來了一位報社的女攝影記者,要反映校園里文學創作的氣氛,并指名要為孫颙、王小鷹和我三個人拍一張照片。在攝影記者的擺布下,我們三人坐在校園一角,做讀書討論狀,記者拍了照片,幾天后發表在《解放日報》上,照片的說明文字,是介紹我們如何在學習之余堅持文學創作。而我們三個人,確實是和文學結下了不解之緣。在大學里,我們一起參加作家協會,畢業后,我們的工作都是文學編輯。1985年,我們曾一起出席第四屆中國作家代表大會;1997年,我們又一起出席第五屆中國作家代表大會。我和王小鷹現在是專業作家, 孫颙現在是上海新聞出版局局長兼上海作家協會黨組書記,但一直沒有停止寫小說。在文學界的聚會時,我們三個人還常常能見面。

04

在我們學生的詩歌之夜,老詩人辛笛熱情朗誦了他的新作……

那幾年,中文系經常舉辦詩歌朗誦會,全校的學生和校外的文學愛好者都會趕來聽。一次, 我們在學校的大禮堂里舉行詩歌朗誦會,上海的很多詩人都來參加了,其中有老詩人辛笛。朗誦會還沒有開始,禮堂里已經坐滿了人,只能把大門關起來。可仍不斷地有人要進來,坐在里面的同學只聽到大門被外面的同學敲得砰砰作響。老詩人辛笛坐在臺上笑著喊道:“好,好,這是春天的敲門聲!把外面的同學放進來吧!”大門打開,外面的學生蜂擁而入,沒有座位,大家就站在走廊上,擠在舞臺兩側。那天晚上,師大的禮堂容納的人數大概打破了歷史記錄。詩歌朗誦會上,同學們朗誦了自己的詩歌,校外的詩人們也上臺朗誦。有人朗誦了我的《春天,請在中國落戶》。辛笛朗誦了他的新作《呵,這兒正是春天》,其中有這樣的詩句:

季節到底不同了。

春天從門窗里進來,

冬天從煙囪里出去。

寒夜漫漫的盡頭,

爐邊聽膩了老巫婆的童話,

終于和笨重的棉襖一起曬到了太陽。

發酵的空氣流正大量沖擊著麻木的神經和細胞,

重新漾起對青春、對光明的向往……

那天晚上,師大禮堂里的掌聲和歡呼聲一直持續到很晚。后來有人在校刊上寫報道時,稱這個夜晚為“詩歌之夜”。現在回憶起來,我仍然非常懷念那時的氣氛,就像我當時在一首詩里寫的:

世界在我們面前展開,

我們也面對著世界展開,

心是那么純潔,

熱情是那么透明,

我們的憧憬天真得像幼兒的夢,

我們的向往飛舞在星光燦爛的夜空……

我不知道,二十多年后,在大學的校園里,還有沒有這樣的“詩歌之夜”,但愿還會有。

師大中文系的幾位名教授,是學生們最感興趣的人物。其中有曾經當過中文系主任的許杰教授,有無愧于大師稱號的施蟄存教授,有在半個世紀前就已提出“文學就是人學”的錢谷融先生,有當時擔任中文系主任的徐中玉先生;另外,還有年輕的講師王鐵仙先生,上外國文學作品欣賞的王智量老師,以及上古典文學作品欣賞的王建定等,都是很受我們歡迎的老師。

05

華東師大的“作家群現象”,一時成為熱門話題

在畢業十周年的時候,我們77級的畢業生回學校聚會了一次。又回到315教室,和老師們同坐一室,我發現,這十年時光,在我們這些學生的臉上,并沒有留下多少印記,而老師們卻明顯地老了,當年的中年人,變成了老人,當年的老先生,不少已經老態龍鐘,有幾位老師,已經離開了人間。在這次聚會上,大家要我說幾句。我看著白發蒼蒼的老師們,看著他們溫和期待的目光,淚流滿目,語不成聲。我說:“沒有你們,就不會有我們的今天。在我們的心里,老師們是不會老的,永遠不會。”這是我發自內心的話。

我們這兩屆大學生中,后來成為作家的,可以開出一串長長的名單,除了孫颙、王小鷹,還有王曉明、劉觀德、周佩紅、陳丹燕、陳保平、戴舫、方克強等;77、78級之后,中文系又出了不少作家,如朱大可、宋琳、格非、徐芳、田洱等。為什么能出現這么多作家,這和校園里濃厚的創作風氣有關,也跟中文系老師們的鼓勵和支持有關。華東師大的“作家群現象”,使很多人發生興趣,華東師大為此舉辦了研討會,上海文學界、教育界和出版界的很多知名人士都來參加了,電視臺還為此拍攝了專題片。“華東師大作家群現象”,一時成為熱門話題。

這一屆同學中,也有一些成了出色的文學編輯。孫颙畢業后先在上海文藝出版社當編輯,后來又當社長,再當出版局局長。陳保平先是在《青年報》當編輯,現在已經成了《新民晚報》的老總。我們班里的藏族同學克珠,現在是《西藏文學》的主編。值得一提的是當年和我同一個寢室的阮光頁,那時,我睡下鋪,他睡上鋪。阮光頁多才多藝,喜歡寫作,也喜歡裝半導體收音機,曾經為同寢室的同學每人裝了一個用耳塞收聽的微型半導體收音機,外殼用的是一種最小的塑料肥皂盒,成本一共才五元錢。現在,他是華東師范大學出版社的副總編輯。他曾經策劃編輯了一套由華東師范大畢業的作家創作的叢書,在當時引起很強烈的反響。

恢復高考至今,已有30年。父親送我去大學報到的情景,似乎就在眼前。大學畢業那年,我30歲,我父親71歲。父親小時候沒念過幾年書,也算是自學成才,成為一個小小的實業家。但對讀書人,他一直心懷著敬意。我能成為一個作家,父親很高興。當我把我在大學時代寫成的第一本書送給他時,老人興奮得像個孩子。現在,我的父親已經離開人世13年,而我們大學畢業已經25年。這二十多年,國家和我們個人的命運發生了巨大的變化。然而,在我的記憶庫藏中,沒有一段歲月比在大學里度過的這四年更令人懷戀。我怎能忘記,文史樓和圖書館繁星點點的燈火,大禮堂里詩意盎然的激情,麗娃河畔、夏雨島上的瑯瑯書聲和傾心長談……

生理的青春是短暫的,精神的青春卻能長久地伴隨著生命的進程。我想,如果一直能保持著大學時代的心情和精神狀態,青春就不會離我而去。

大學不老。青春萬歲!

end.

本文選自2007年第11期《上海灘》雜志 “上海恢復高考三十年”專輯

原標題:《趙麗宏:不老的大學》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司