- +1

深圳表情|穿林見海,吹水十問

“吹水集”舉辦的當天,深圳氣象局發布了臺風預警,這是今年的第二個熱帶風暴。前不久,深圳也在經歷著無邊無際的“龍舟水”,濕熱籠罩著城市,“水”成為和南方密不可分的詞。

“吹水”在粵語中指代清談之意,作為論壇的策劃方,“打邊爐”認為“吹”和“水”這兩個動作,就是在無意義的、細碎的日常行動之中,通過持續不斷地工作,建立自身的價值以及與城市之間的拉扯力;而“集”則是建立一個現場,一個不同學科交流的現場。

深圳華夏藝術中心附近的生態廣場是居民喜愛的公共空間。 Ewbar 圖

6月14日,作為2020年第五屆OCT鳳凰花嘉年華的活動之一,OCT TALK“林間十問”在深圳華夏藝術中心舉辦。在去年的“吹水集”上,同樣采用了一種在地的知識游擊形式:12位講者圍繞一個關鍵詞持續了六個小時的不間斷演講。

十個自問自答的問題將討論的邊界一再拓展,講者來自不同學科,是有現實關懷的行動派。從珠三角的敘事到公共藝術的圈套,從城市規劃師到漫畫作者,借助于“吹水”這個看似詼諧的動作,六個小時的追問在制造著一個被疫情抑制許久后難得的喘息時刻。

十個問題如下:

1、問題在哪里?

2、為什么要尋找珠三角看不見的一面?

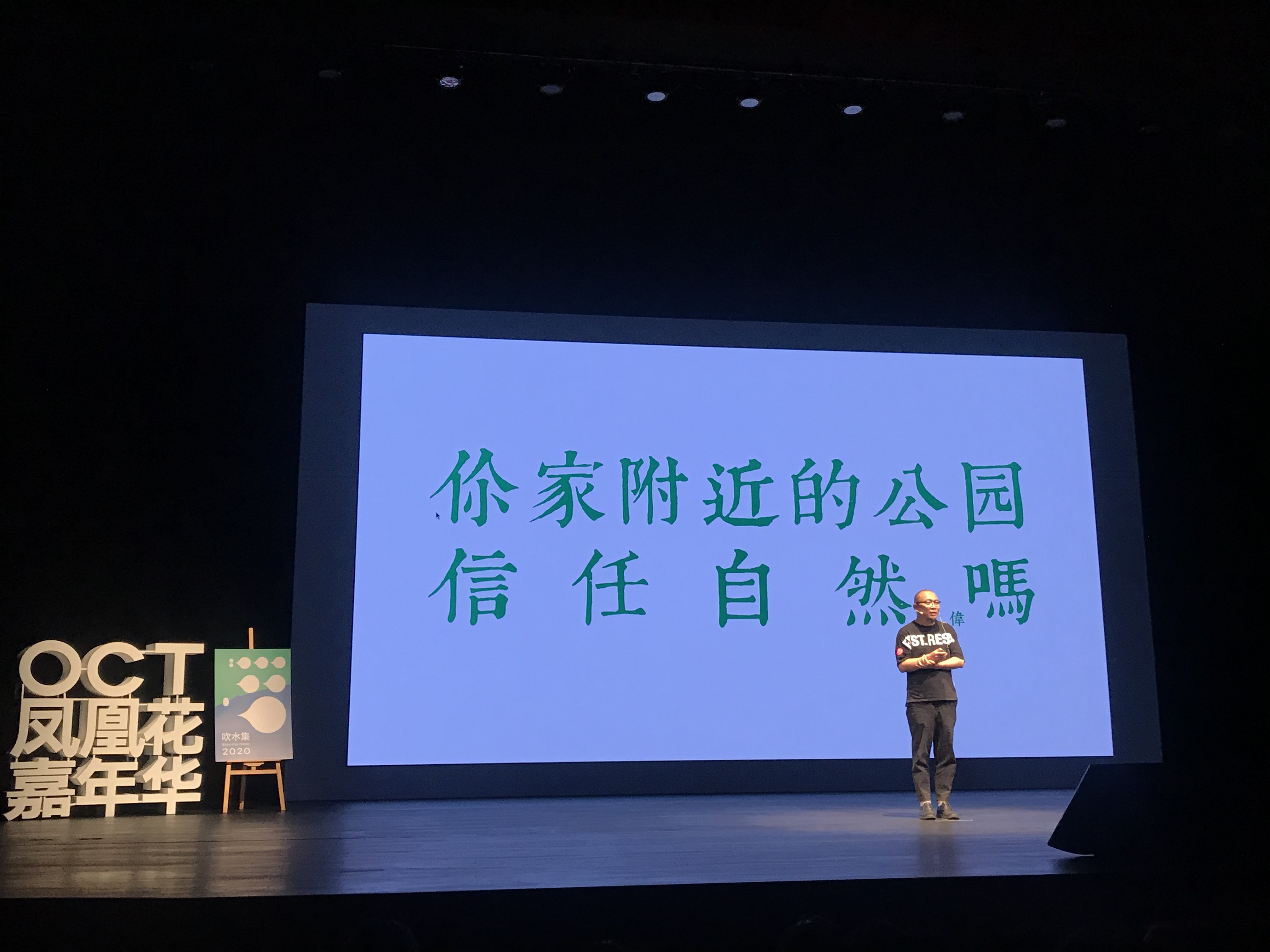

3、你家附近的公園信任自然嗎?

4、瘟疫時期,設計師可以做什么?

5、如何不陷入公共藝術的圈套之中?

6、我們是自然的哪一部分?

7、漫畫是從生活中提取出來的一道公式嗎?

8、此時,藝術還能說什么?

9、自出版,是自娛自樂還是自作自受?

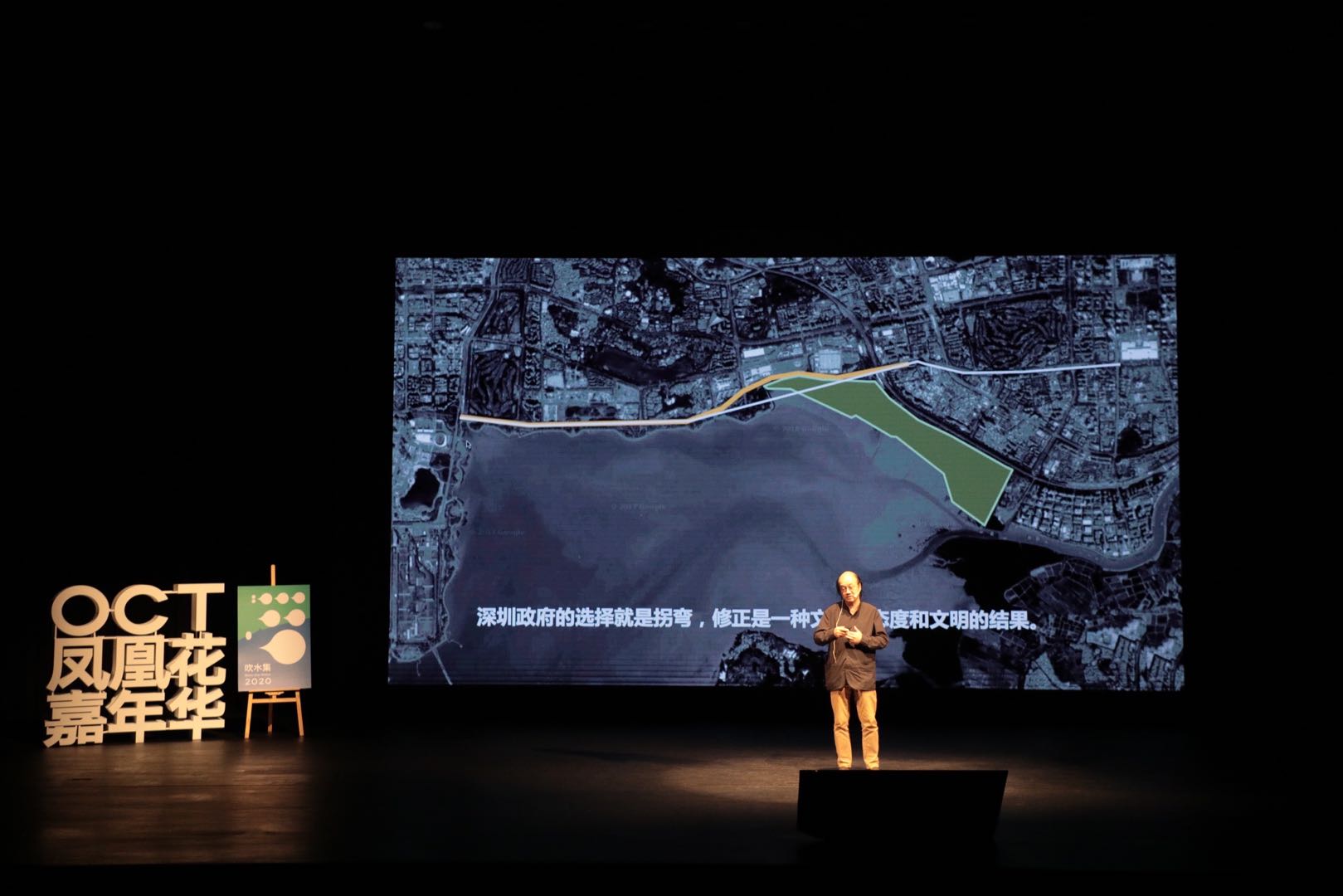

10、為什么深圳灣總是城市前行的“價值岔口”?

在這個被短暫與碎片包圍的社會中,策劃人鐘剛認為“吹水集”不只是一個活動,而是一種具備生產性,能產出內容的形式。“我很厭倦昏昏欲睡的論壇形式,也意識到一人演講的局限性,在這樣一個強調速度和效率的城市,何不把演講人數增多,把時間拉長,讓大家來一次就能過足癮?”

以“林間十問”為主題,不僅呼應著所處的華僑城生態廣場片區,這里被山林環繞,是鳳凰花開的生態空間,同時也嘗試在不確定的當下,以問題的方式對人與自然、人與城市的關系加以追問,推動大家對已經習以為常的重新認知。

這也是活動場地華夏藝術中心在疫情之后舉辦的第二場活動,除了要出示健康碼進入,在這個暗室中,舞臺左側的顯示屏一再提示間隔而坐,保持佩戴口罩。我們都進入了一個后疫病的時代里,即便面對熟悉的空間,進入的方式,所處的狀態也已經全然不同。疫情帶給大家的影響,滲透在日常的瞬間。

本次“吹水集”實際上還有一條暗線——“武漢”,策劃人鐘剛來自武漢,他也有意識在疫情緩和時期重新談論武漢,一個受到重創、非常悲情的城市。在演講嘉賓中,楊國辛老師在武漢封城期間被困武漢,這是因為“吹水集”的邀請,才首次回到他工作的廣東;徐坦老師是地道的武漢人,他在武漢封城期間,對疫情也有一些思考,發表在媒體上。他認為從這個角度講,“吹水集”上的演講有對此時此地的判斷和立場,“吹水”就是要表達,要交流,要批判。

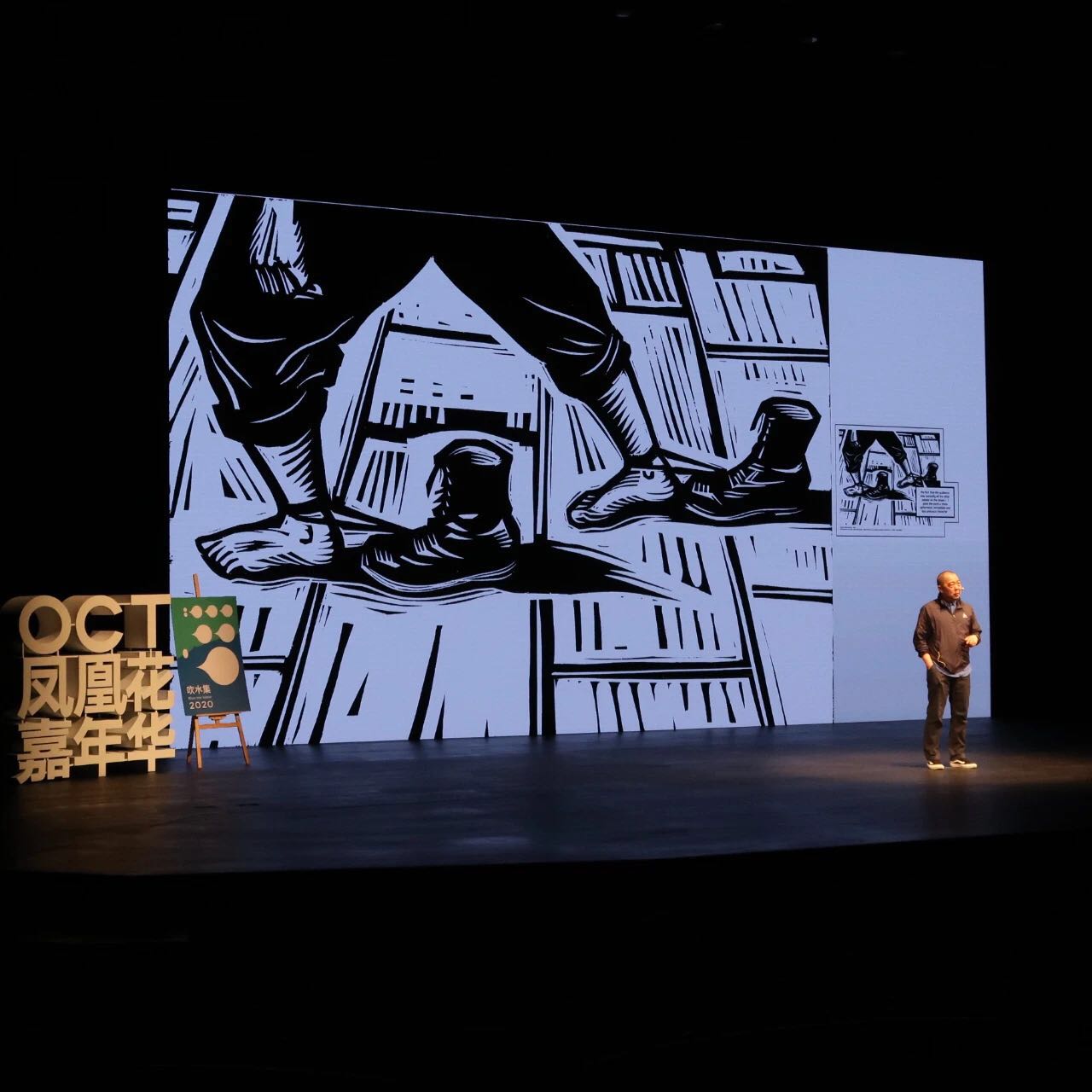

劉慶元 深圳華僑城 圖

劉慶元為深港城市建筑雙城雙年展創作的壁畫。 深圳華僑城 圖

“問題在哪里?”自稱嚴肅的街頭藝術家劉慶元作為第一位講者,選擇向“問題”問問號。在多年“做減法”的木刻生涯里,從角色到信念,從界定創作到服務對象,在這些玩味的問題中,充分提醒著觀眾,他這樣理解“問題”:不是沒問題,問題是你不知道這是問題,或許當問題變成大家的問題之后,你才發現,這從來都不是問題,而是生活的底色、命運的攪拌。

表情、符號、分鏡頭,這些貫穿于劉慶元創作中的畫面,同時也是介入生活的方式。木刻不一定需要停留在木板上,在普通的老建筑墻面上創作,作品反而能走向公共空間。在他分享的幾幅作品中,有在沙井老村或南頭古城內的木刻作品,也有走出美術館,在地下通道延展的美術史。展覽結束撤走,帶不走的墻面反而扎根于生活,成為日常的背景。“它們越普通我覺得越好,它要走向公共空間,變成視而不見。”

木刻就像一個分鏡頭,這些分鏡頭是開放的、包容的,來自我們生活的投射。劉慶元認為導演不是他,而是片子里面出現的所有人。在提到與木刻的社會關系時,劉慶元是這樣認為的,“自己是自己的LOGO,要給諸眾木刻,像城中村老人和小孩的對話。”

徐坦 深圳華僑城 圖

徐坦的研究《社會植物學》的錄像截屏。 深圳華僑城 圖

第19屆植物學大會紀念公園實拍。 Ewbar 圖

同樣深究創作中的社會性,藝術家徐坦從2013年開始進行“社會植物學”項目,在珠三角流域走訪調研,包括農民、園林、城市景觀設計專家、城市建設部門的領導人、園林行業員工、種植游擊隊等不同角色。在調查過程中,他發現農民的回答出乎意料,“自由”成為他們口中高頻的詞語。“自由最重要的是夠吃”、“自由是可以掌控自己的工作時間”、“自由是保有自己的土地與房子”這些農民口中的“自由”簡單、直接,是生命所需的基本與保障。徐坦認為,這是一種和生物體生命相關的自由,他稱之為是“動物性的自由”。

在這里,動物并沒有貶低之意,恰恰相反,中國人喜歡以動物作為指代與象征,既有如“豬豬”、“狗狗”的親昵愛稱,也有“禽獸不如”等貶義借喻,動物與我們的確有一種親近的關系。

疫情期間,目睹著電視里非洲草原上的那些草食動物,即便是強壯的角馬,也仍會選擇逃跑而非抵抗。一旦災難過境,這些動物又會忘掉危機的氣氛。這些規律與節奏與人類社會如此相像,這些生物性乃至動物性的解讀,皆回歸到他的演講問題中:“人,是自然的哪一部分?”

龐偉 深圳華僑城 圖

“不要認為‘空談誤國’,談有時候對于一個國家特別重要。”從理解“吹水”講起的龐偉,是一名景觀設計師。如果有一個城市公園,能真正地信任自然,它會變得怎么樣?龐偉嘗試以一個實踐的案例去回應這個問題。在當下號稱要建設生態文明的社會背景之下,生態文明意味著什么?美麗的花,不落葉的樹,以人為中心,經人所挑選的自然?

龐偉在接受了第19屆國際植物學大會紀念園的景觀設計委托后,卻選擇將信任留給自然。除了簡單的觀察徑與看臺,其余皆“空”的設計實際是放棄了人的意志與挑選,這個不種一顆植物的公園是為了讓自然自由生長,同時也是一個自然觀察與記錄的過程。

朱榮遠 深圳華僑城 圖

信任一個公園已然不易,那么對一個城市而言,一片城市土地又該如何發展?在中國城市規劃設計研究院副總規劃師朱榮遠的分享里,“深圳灣的故事”與深圳四十年的價值選擇息息相關。在城市的不同發展階段里,深圳灣都會成為一個“價值岔路口”,紅樹林與濱海大道,填海區、停車場風波,以及濕地與深圳灣旅游觀光航道的關系,一系列深圳灣相關的爭議事件也催生了“深圳市民”的誕生。“深圳是一個移民城市,是一個陌生人的社會,但大家有共同的價值觀時,這些事件會讓深圳市民團結起來,動用各種力量迅速響應,這是一種市民的力量。”

深圳灣實際上是深圳城市土地擴張的一個很重要的目的地。在歷史總規圖上,那些進進退退的規劃線上可以窺視城市價值觀的變化,也可以看到人與自然發生了什么。過去的“去海邊”是去大梅沙,如今深圳灣公園成為了城與海的另一種變奏,這里成為了新的公共空間。

欲望與理性,生態與文明的沖突是不可避免的,但四十年來,在這個岔路口上,每一次深圳都選“對”了,這意味著面對城市的生態文明、長遠利益、市民權宜,深圳反映了一種理性的狀態。“我們要欣賞與保護人與自然的關系,我相信還有岔路口,只要我們不走錯路,深圳灣濤聲不落,聲聲不同。”正如朱老師所言,深圳有一群能夠把握機會,會說話也敢說話的深圳人,他們有自己的一套理性做法,熱愛這個城市,熱愛深圳在中國的意義和價值。

楊國辛 深圳華僑城 圖

藝術本是與世界、與自我對話的最好方式之一,對于經歷了武漢封城的楊國辛老師而言,藝術是他在疫情中覺得最不可言說又蒼白無力的事情,“那個時候覺得最沒有用的就是藝術,還不如消毒酒精拿在手上踏實。”離家已經20多年的他,第一次長時間困于家中,重新認識那個院子,也重新認識身邊的一切。“藝術何為”就像一個難纏的老問題,它擁有不同答案,也可被反復修訂。

“吹水集”開始前,有300名觀眾來到現場,持續五個小時之后,仍有200多名觀眾堅持聆聽。疫情之后,我們的世界變得小心翼翼,城市也復雜晦明。劉慶元老師在演講前稱,疫情過后,難得有這么多人能聚集在此聆聽不同表達,這是一場“勇氣的聚會”。因疫情影響,大家正在改變不同的交流和溝通的方式,但是交流必須持續。

散落設置在生態廣場的“迷你圖書館” 。Ewbar 圖

走出劇場外,華僑城生態廣場鳳凰花開,不少攝影同好蹲守在樹下。更多是周邊居民在散步、遛娃、享受這片觸手可及又難能可貴的自然。龐偉在演講中大膽地想象著,假如疫情與隔離持續,人類活動停止,空曠的深南大道會不會長出雨林。我們與城市、與自然的關系,實則是一種變形,一景疊一景,一事疊一事,在漫長的傳遞中塑造文明,在無窮的追問中穿林見海。

(作者Ewbar系獨立評論者,畢業于都柏林大學電影研究系)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司