- +1

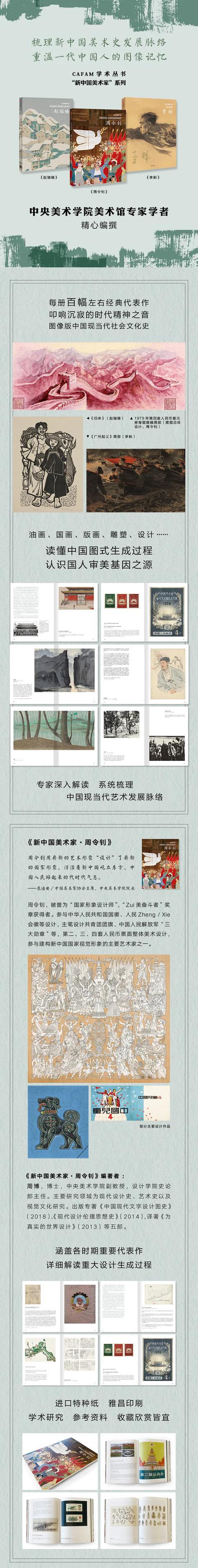

“國家形象設計師”周令釗的藝術與設計之路

許多人對周令釗這個名字并不熟悉,但他主創或參與設計過的作品,卻是1949年以后幾十年間每個中國人日常生活的一部分。譬如,他與夫人陳若菊先生一起繪制了開國大典天安門城樓上的毛主席像,他與張仃先生一起設計了中國人民政治協商會議的會徽,作為中央美術學院設計團隊的主要成員參與中華人民共和國國徽設計,他還設計了中國共產主義青年團團旗,主筆設計了中國人民解放軍“三大勛章”,并從20世紀50年代起三十多年的時間里擔綱第二、第三、第四套人民幣的票面整體美術設計。他還設計過多套重要紀念郵票,繪制了包括黃鶴樓抗戰大壁畫《全民抗戰》、歷史畫《五四運動》、壁畫《世界各國人民大團結》等在內的諸多重要作品。此外,從1950至1967年的十多年間(1966年除外),周令釗先生還是天安門“五一”勞動節和“十一”國慶節游行隊伍中儀仗隊及文藝大軍的總體美術設計。改革開放后,周先生的藝術生命力再次被激活,不但創作了《白云黃鶴》等重要壁畫作品,還參與并主持了中國最早的主題公園深圳“錦繡中華”和“中國民俗文化村”的總體設計工作……毫無疑問,周先生所做的每一項工作,對中國現代的設計藝術和公共藝術來說都極具開拓性,足以使任何一位藝術家或設計師名垂青史。而支撐這些重大設計和公共藝術創作的基礎,則是他獨特的人生經歷和藝術追求。我們可以把周令釗先生的藝術人生大致分為三個階段:

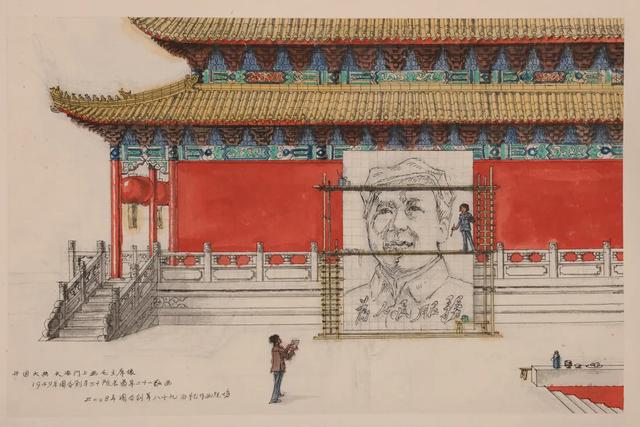

2008年 《回憶開國大典毛主席畫像繪制現場》

20世紀50年代設計的儲蓄會徽和中茶標志,80年代的中日友好醫院院徽設計稿

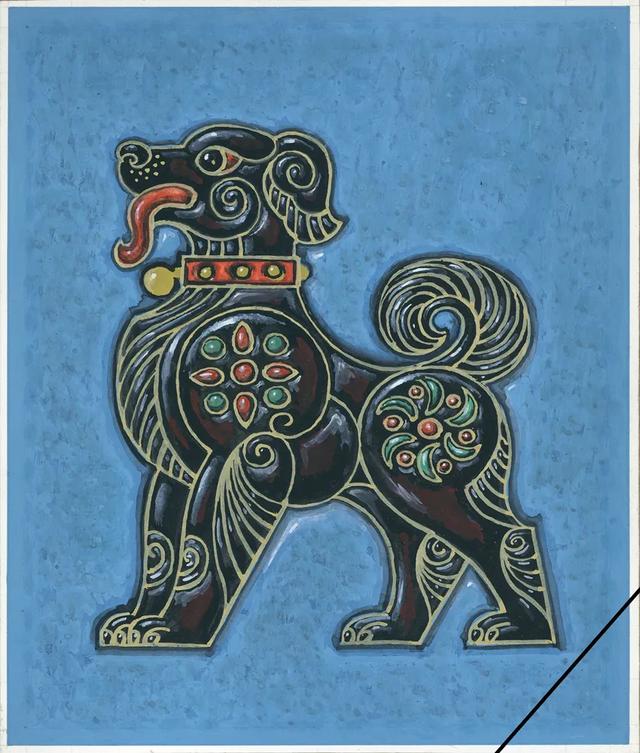

壬戌年郵票設計原稿 1981年 中國郵政郵票博物館藏

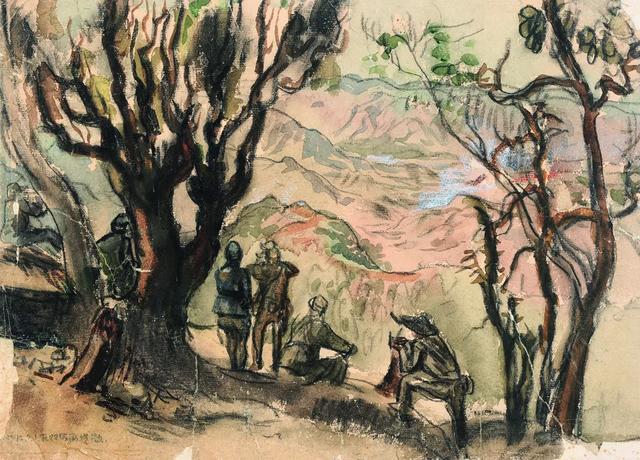

第一個階段是從1919年湖南平江出生到1948年于國立北平藝術專科學校工作之前的三十年,是周先生藝術人生的成長期。少年時代,他先后入讀長沙華中美術專科學校和武昌藝術專科學校,師從汪仲瓊、陳國釗、唐一禾、沈士莊(又名“高莊”)等先生,接受了良好的藝術教育。1936年,17歲的周令釗又到上海華東照相平版印刷公司,跟隨著名的制版印刷專家柳溥慶學習制版。1937年,抗日戰爭全面爆發之后,周先生開始積極投身抗日宣傳工作,次年進入由中國共產黨領導的武漢國民政府軍事委員會政治部第三廳藝術處美術音樂科工作。在此期間,他和“三廳”同仁共同參與了黃鶴樓《全民抗戰》大型壁畫的繪制。1939年,周令釗參加由范長江同志帶隊的南路前線工作隊,去廣西柳州、遷江、濱陽、鎮南關等地慰問抗戰軍民。抗日戰爭末期,他又與馮法祀、特偉一起,隨抗敵演劇隊去滇緬抗戰前線寫生,甚至冒著生命危險深入緬甸,慰問中國遠征軍的將士。抗戰結束后,他在陶行知先生創辦的上海育才學校作為美術教員工作了一段時間,直到1948年來北平藝專任教。

1944年,周令釗在滇緬邊境前線的戰地寫生,畫面上的中國遠征軍軍人正在眺望緬甸方向的戰事。

對于一個不到30歲的年輕人來說,這段人生經歷可謂跌宕起伏、豐富精彩,尤其是他在整個抗日戰爭期間的積極投身,成就了中國現代藝術史上的一段傳奇。

第二個階段,是從1948年受徐悲鴻先生之聘來到北平藝專任教,歷經北平解放,直到“文革”結束。這個階段也是三十年,其中前二十年可以說是周令釗先生一生中最忙碌的時光,也是他藝術人生的成熟期。在此期間,周先生的工作和成就主要集中在三個方面。其一,是作為主創者之一參與了包括政協會徽、國徽和人民幣在內的新中國國家視覺形象的設計工作,完成了大量艱巨的國家設計任務。顯然,這類作品屬于公共圖像,與藝術家的個性和情感表現無關,設計者必須通過一種上上下下都能接受的視覺語言來表述國家意志、傳達時代精神,凝聚并建構平民大眾對新生的人民政權的身份認同。當年30歲出頭的周令釗滿懷熱忱地參與到這些重大設計項目中,也成了這段歷史的重要參與者和見證者,而他和那一代設計大師參與的這些設計則最終奠定了新中國官方認可的民族化設計語言的基調,其影響一直持續至今。

1950年,中央美術學院國徽設計小組的國徽設計方案二(復制件)

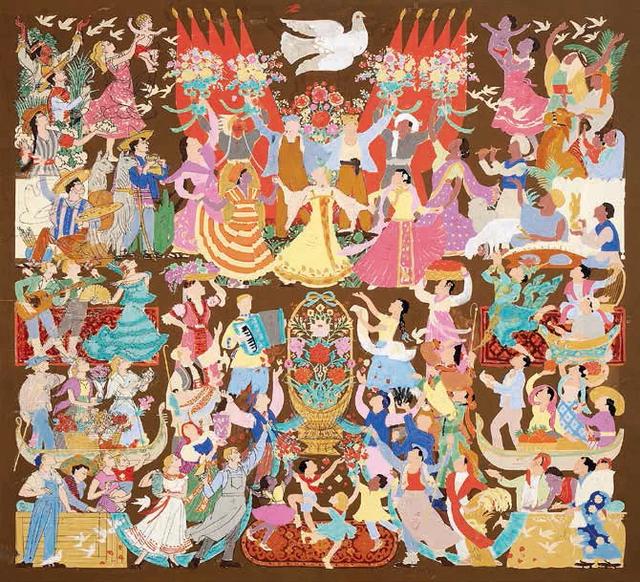

世界各國人民大團結 立粉勾金重彩壁畫 1959年 中國國家博物館藏

其二,是主持了許多壁畫和公共藝術的創作,開創了一種明亮健康、清新活潑的民族裝飾風格。作為中國現代壁畫運動的先驅,盡管早在1938年,19歲的周令釗就曾參與過黃鶴樓大壁畫《全民抗戰》的集體創作,但那個時候還談不上個人的風格面貌。到20世紀50年代末,像《世界各國人民大團結》、民族文化宮建筑裝飾和人民大會堂湖南廳湘繡大掛屏《韶山》等項目完成后,周令釗先生的裝飾語言才算正式確立。從中國的藝術傳統來看,平面化的裝飾性語言可以說是漢唐藝術的主要基調,這一點在敦煌藝術里表現得特別明顯。自從中國藝術經歷唐宋的“斯文”轉型之后,士大夫、文人的趣味開始主導中國的藝術品鑒,裝飾性的語言逐漸從主流的藝術語言變成了由民間畫工和各類手藝匠人(比如面具、皮影、剪紙等)所堅持的一種藝術語言,工筆重彩、筆意飛動、富于裝飾的語言在宋元以后主流的文人畫傳統中已經沒有地位了。“五四運動”之后,陳獨秀提出要革“四王”的命,康有為、徐悲鴻等都主張要向漢唐的藝術傳統、宋代的專業性繪畫傳統看齊。就在重新發現中國藝術傳統的藝術潮流中,裝飾性的語言又開始復興。當然,裝飾性語言的復興也與19世紀中期以來興起于英國的工藝美術運動、興起于法國的新藝術運動以及20世紀二三十年代的裝飾藝術運動有密切的關系,這些外來的裝飾藝術語言都有“大美術”的視野,不唯注重繪畫、建筑、雕刻這三種主要的藝術門類,而尤為強調金工、印染、家具、陶瓷、印刷等實用藝術,所以近現代的裝飾語言天生就與“圖案學”—也就是“設計”掛上了鉤。因而我們會發現,中國早期的裝飾藝術家都是有圖案或實用美術、廣告等相關背景的藝術家,如中國第一代裝飾藝術的代表人物劉既漂、張光宇和厐薰琹,及他們之后的張仃、周令釗、黃永玉等。周令釗的裝飾繪畫則主要服務于新中國的重要工程的空間裝飾,把諷刺性基本去掉了,保留了幽默感,創造出一種富有生命力的、樂觀蓬勃的理想主義裝飾風格。這種風格是從他對中國傳統民族民間藝術的熱愛以及對新政權的信仰中誕生的,因此具有一種明亮而歡快的特征。他的這種繪畫風格在20世紀50年代定型之后,一直持續到他的晚年,未曾做過大的調整,其影響廣泛而深遠。

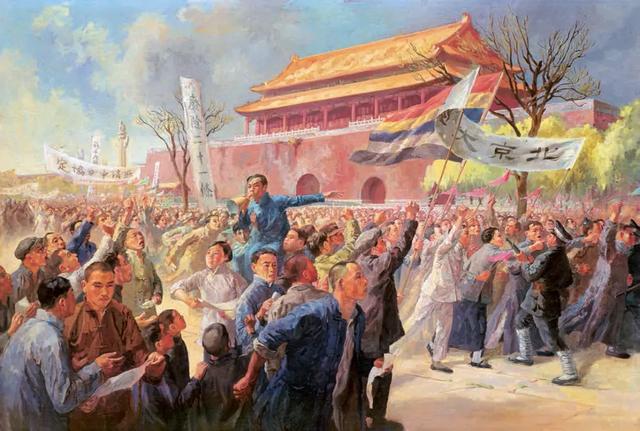

1951 年,蔡若虹找周令釗為中央革命博物館(今中國國家博物館)畫油畫《五四運動》

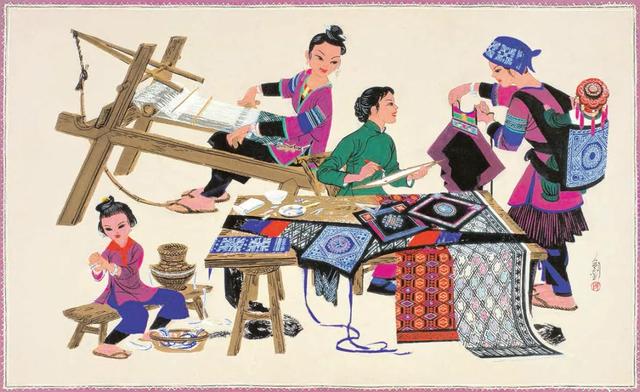

其三,是他在其他畫種,尤其是在水彩和水粉畫色彩表現力上的貢獻。眾所周知,周令釗先生1951年創作完成的油畫《五四運動》是重大歷史題材繪畫中非常成功的一件作品。可以看出,周先生的寫實功底是非常好的,有駕馭眾多人物、描繪大場景的卓越才能,完全可以做一個很好的油畫家。但周先生志不在此,在完成《五四運動》這個任務后他很少碰油畫,倒是在水粉和水彩方面著力甚多。我想,這一方面與他多年畫廣告的經歷以及長期從事基礎色彩的教學有關,另一方面是由于水溶性的顏料更貼近民族民間的藝術傳統,更適合表現民族藝術特征。我們可以看到周先生這一時期繪制了大量的水彩、水粉作品,色彩靈動、通透、鮮艷、明亮,表現力很強。在《迎春曲》、《走親家》和《描花樣》等作品中,他還嘗試將中國的工筆畫技法和苗族的色彩使用習慣相結合,創造出一種令人耳目一新的水粉“民族化”新風。

1960年,第三套人民幣二元票面正面總體設計畫稿,中國印鈔造幣總公司藏

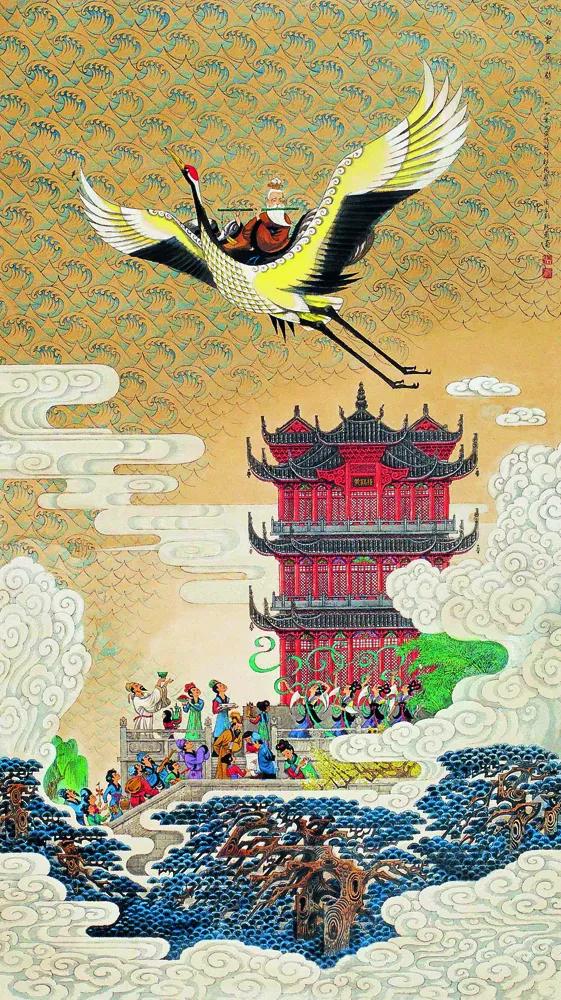

1984年,黃鶴樓壁畫原稿《白云黃鶴》。改革開放后城鄉建設格局發生巨大變化,產生大量公共空間,對這些公共空間進行建筑裝飾的需求激增。黃鶴樓壁畫即誕生在這樣的時代背景下,成為一件具有里程碑意義的重要作品。

1991年,為深圳華僑城中華民族文化村設計的整體平面圖

周令釗先生藝術人生的第三個階段,就是從“文革”結束直到今天,恰與改革開放的時代大潮同步。他擔綱第四套人民幣的票面總體美術設計,與陳若菊、侯一民、鄧澍等老藝術家一起把人民幣設計的藝術水準又推向了一個新的高度。此外,他還創作了大量壁畫和公共藝術作品,尤其是1983至1985年間為武漢黃鶴樓新址創作的《白云黃鶴》,不但成為黃鶴樓的象征,在改革開放之后的新壁畫創作中也是具有里程碑意義的作品。在他晚年的眾多作品中,我認為尤為值得關注的,是他在20世紀80年代末為中國最早的主題公園深圳錦繡中華和中華民俗文化村所做的總體設計,這使周先生又成了中國主題公園設計的先行者。我們今天仍可以看到他為中華民俗文化村做的整體規劃設計以及為設定中華民俗村的實景演出內容和效果而繪制的大量示意圖。那些豐富而又生動的細節,反映了他對廣袤的中國大地上各民族民俗文化藝術的稔知。如果沒有他幾十年如一日的萬里寫生路和大量的素材積累,想達到這種薈萃各民族文化為一爐、情景交融的總體構想是絕無可能的。另一方面,從這些設計稿中我們也可以看到,周先生在民族繪畫、舞臺美術、場景表演等相關藝術門類之間融會貫通的卓越才干,如果沒有他幾十年在各個藝術和設計領域中的實踐積累,要想在主題公園復雜的內容設計上做到游刃有余是絕無可能的。

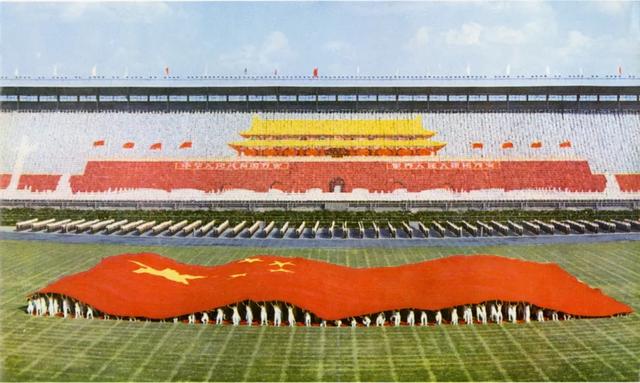

采風大苗山(柳州融水)

毫無疑問,周令釗先生以穿越世紀的漫長人生造就了輝煌的藝術成就。他一生中的許多藝術和設計都可以用“任務艱巨”來描述,但是周先生都能舉重若輕、勝任如常,這說明他是既有“想法”又有“方法”的人。只不過老先生話不多,又很少寫文章談藝術,因而我們對他的藝術特點和方法缺乏了解,但這些其實是非常值得認真探究的。在此,我只談幾點比較深刻的體會。其一,在理解周令釗先生的藝術特點時,要抓住“民族”這兩個關鍵字。他的藝術扎根中華大地,始終把“民族”“民族化”“民族風格”“民族審美”作為自己的創作方向,這便是周令釗先生在跌宕起伏的人生中一以貫之、始終不變的藝術追求。他和許多同輩的藝術大家一樣,都是發自肺腑地熱愛中國的、民族的和民間的藝術,他們對本民族的燦爛文化抱持強烈的認同感,并為有能力繼承和發揚中華民族的藝術傳統而深感自豪。若談文化自信,在周令釗先生的藝術上體現得最為明顯。其二,周令釗先生雖然不善言辭,但是他在設計和公共藝術創作上有自己的工作方法。比如,他特別善于“網格設計”,就是通過打格子按比例精確地分解工作,有條不紊地把設計的想法“放大”到特定的時空中,從而圓滿地完成任務。從開國大典天安門城樓上的巨幅毛主席像,到全運會萬人參與的團體操背景“翻版”表演的設計,可以說周先生把網格設計的手法發揮到了極致,他能在方寸之間掌握巨大的尺度,對各種尺度的設計都做到心中有數。再如,他常用的“集錦裝配”的設計手法,就是把最美的風景和藝術符號按照一定的構圖和形式法則“裝配”到一起。我認為,這種手法應該是他在大量的人民幣設計工作中形成的,最終他又把這種手法運用到了大型的壁畫創作中。其影響深廣,迄今仍是大型壁畫和公共藝術創作中非常有效的一種工作方法。雖然“集錦裝配”的手法容易造成符號堆疊,與現代主義相比不夠純粹,但在相當長的時間內,這種手法對于中國這樣一個地域遼闊、民族眾多、文化類型多樣的國家來說,仍舊具有重要意義。

1965年,為第二屆全國運動會開幕式上的大型團體操《革命贊歌》設計看臺背景,這項工作對我國后來的大型體育賽事和群眾活動的團體操表演設計產生了深遠影響。

總之,周令釗先生的藝術是民族的、人民的,也是時代的。他以豐富漫長的藝術人生和卓越的創造力,塑造了一個時代的公共圖像和集體記憶。他的藝術來自哺育他的這塊土地,他又把自己的創意回饋給了這塊土地上的人民。他的作品既有大江大河,又有涓涓細流,既能宏偉浩蕩,又能優雅細膩,既是大開大合,又是張弛有度。在這種巨大的張力之下,則是周令釗先生樸素、平淡的人生本色。中央美術學院教授、著名畫家黃永玉先生曾經這樣評價過他這位老鄉和同事:“周令釗從不張揚,他搞了許多重大的事情,沒有多少人知道。換成有的人,如果能參與其中任何一項,都可以吹噓一輩子了。”

周先生淡泊,時間也寬待老人家,如今已逾百歲,依舊耳聰目明,那么平淡、平和、平實。理解周令釗先生的藝術之路,總讓我想起法國作家布封(Buffon)的名言“風格即人”,誠哉斯言!

(原文《風格即人——試論周令釗先生的藝術與設計之路》,收錄于《新中國美術家·周令釗》,略有刪減)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司