- +1

中國到底有多少個“天府之國”?

原創(chuàng) 風(fēng)物菌 地道風(fēng)物

-風(fēng)物君語-

你的家鄉(xiāng)

是否也入選過“天府家族”?

“天府之國”,濃縮著中國人對于一片土地的最高贊譽。

它代表著土地肥沃、物產(chǎn)豐饒,足以讓人吃喝不愁;也象征著山川渾厚、地勢險要,足以讓人高枕無憂;甚至帶有濃重的“氣運”色彩:帝王憑借它成就霸業(yè),將軍依靠它固守城池,商賈通過它富甲天下……

在現(xiàn)代人的眼里,“天府之國”的稱號獨屬于四川,尤其是最為“巴適”的成都。然而在歷史中,這頂“桂冠”曾落在不同地區(qū)的頭上,據(jù)文獻顯示,“天府家族”前前后后至少有9位成員——

除了廣為人知的成都平原(四川盆地),還有關(guān)中平原、華北北部(北京一帶)、太原盆地、武威地區(qū)、江南地區(qū)、閩中地區(qū)、沈陽地區(qū)、嘉南平原等地。

祖國處處有“天府”,那么,為什么最后廣為人知的卻只有四川?

中國最早的“天府之國”在哪里?

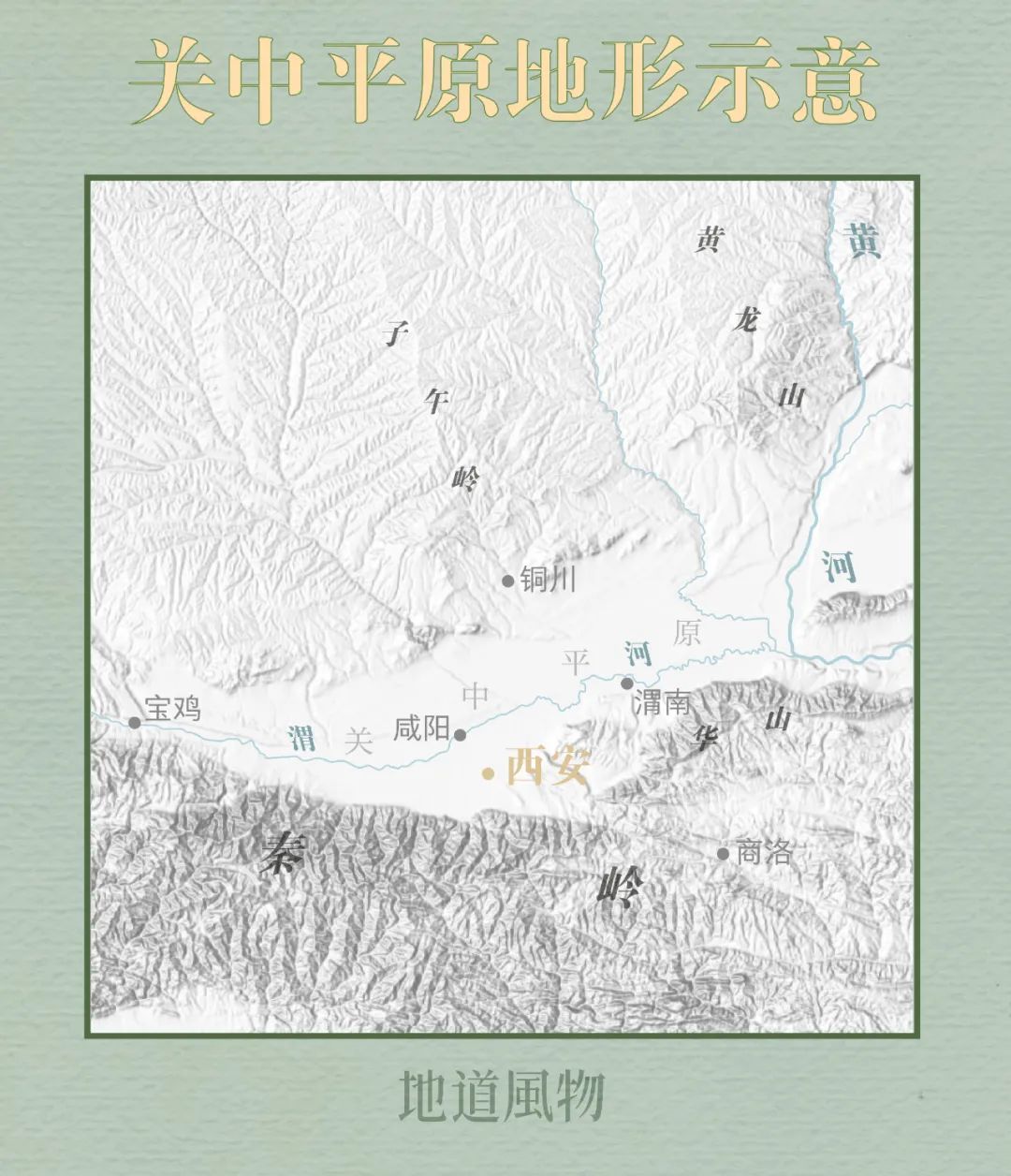

與今天大多數(shù)人想的不同,在中國歷史上,最早的“天府之國”并非四川盆地,而是用來形容關(guān)中平原;即使在四川,最開始的“天府之國”也只是形容成都平原,而非四川全境。

公元前338年,初出茅廬的策士蘇秦為推廣“連橫”之術(shù),赴秦國游說秦惠王,在這位戰(zhàn)國“名嘴”的口中,誕生了第一片榮膺“天府”美譽的土地:

關(guān)中

關(guān)中 | 王侯將相的選擇

“秦四塞之國,被山帶渭,東有關(guān)河,西有漢中,南有巴蜀,北有代馬,此天府也。”

——《史記·蘇秦列傳》

可以說,“天府之國”這個詞從一開始就是為關(guān)中平原量身打造的。

提出這一概念的縱橫家們,把關(guān)中當(dāng)成模板,為“天府之國”設(shè)立了三道門檻——

一是穩(wěn)固,需要有天險可守。關(guān)中地區(qū)北、西、南三面環(huán)山,東踞黃河天險,是為“被山帶河”;又在“四塞之中”,山河間的空隙被潼關(guān)、蕭關(guān)、散關(guān)、武關(guān)等要塞填充,極為易守難攻。

二為富饒,有充足的糧草戰(zhàn)備。關(guān)中坐擁肥沃黃土,是天下第一等的良田;又水系發(fā)達,渭河自“八百里秦川”奔流而過。水土之利,使得這片土地完全能自給自足,吃喝不愁。

三則面積夠大,土地資源充足。“八百里秦川”平原遼闊,足以容納數(shù)量龐大的人口;位置又極佳,退可拒守一方,進則劍指中原,擁有著擴張版圖的可能。

因而周、秦、漢、唐先后在此定都,謀士張良更是總結(jié)出了關(guān)中地區(qū)的優(yōu)越性:

“夫關(guān)中左殽、函,右隴、蜀,沃野千里,南有巴、蜀之饒,北有胡苑之利,阻三面而固守,獨以一面東制諸侯……此所謂金城千里,天府之國。”

——《漢書·卷四十》

然而,正是因為名頭太盛,使得關(guān)中坐擁地利,卻飽經(jīng)“人禍”,從漢唐的過度開發(fā),到“安史之亂”后的刀兵四起,直至五代時期,關(guān)中地區(qū)的生態(tài)環(huán)境已然惡化。

這時候,在秦嶺的另一側(cè),成都平原正在悄然崛起。

成都 | 蜀地的艱難轉(zhuǎn)身

“益州(成都)險塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝業(yè)。”

——《三國志》

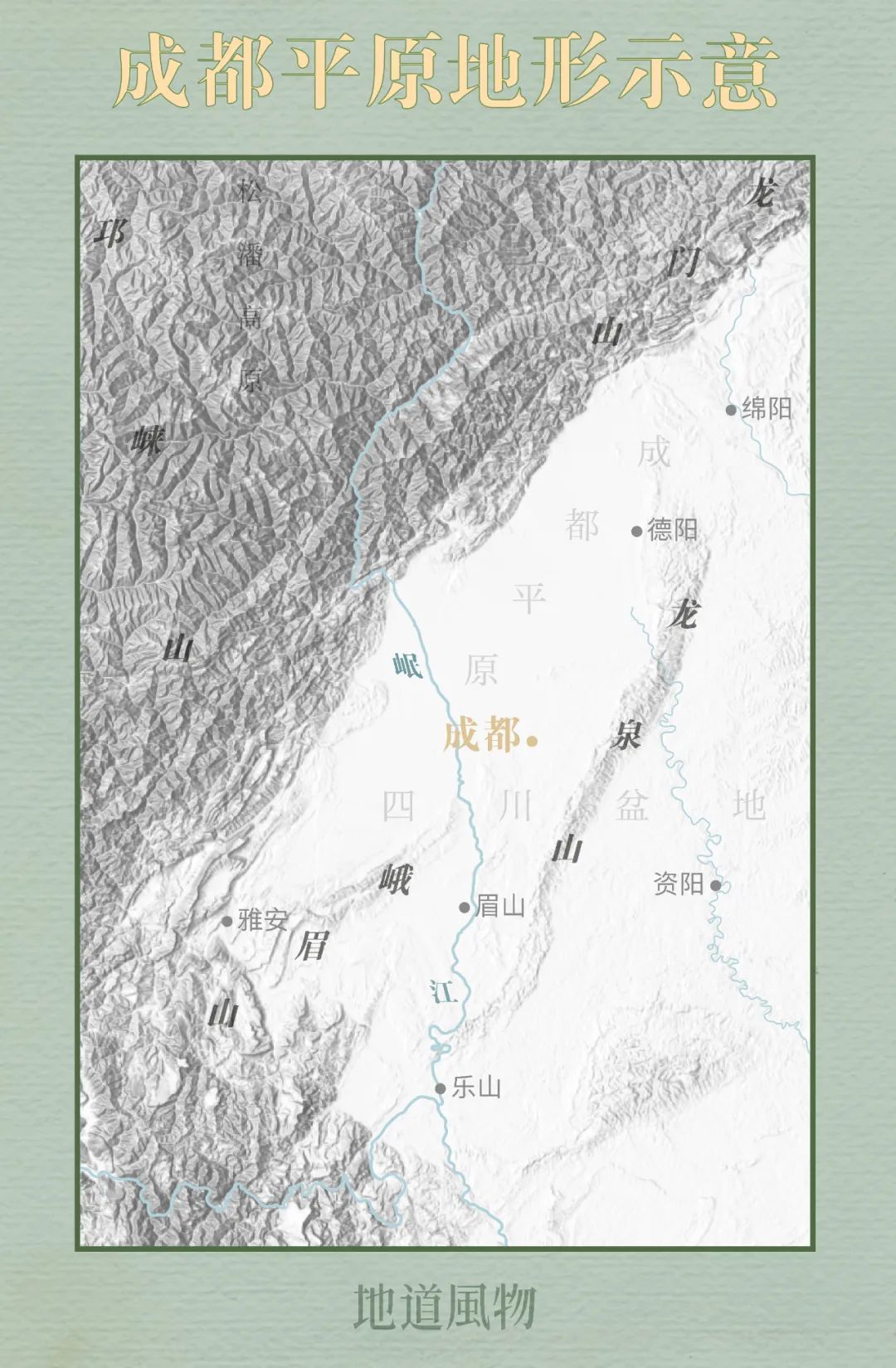

在關(guān)中被戰(zhàn)國縱橫家稱為“天府”的時候,成都平原還是片未經(jīng)深度開發(fā)的“蠻荒之地”。

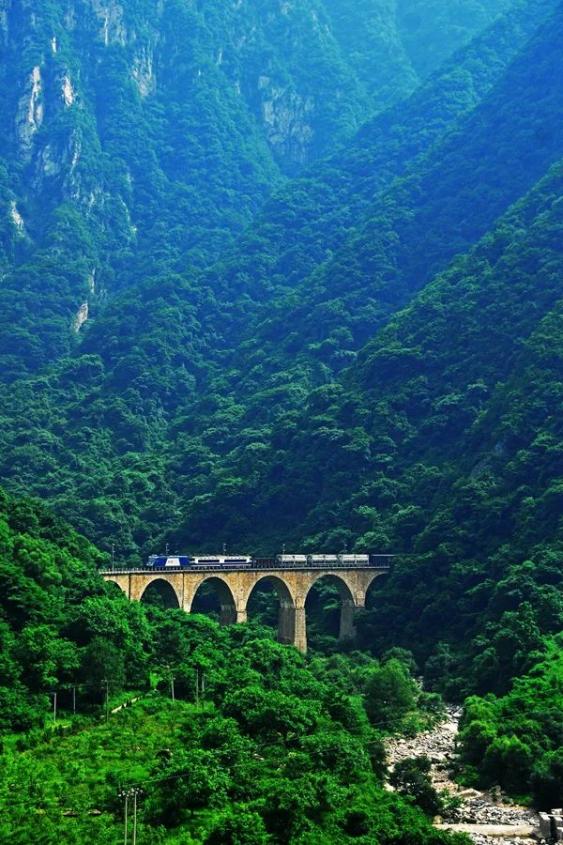

困擾古代成都平原的,主要有兩大難題——閉塞和水患。前者主要是由于秦嶺阻隔,使得蜀地?zé)o法與外界連通;后者則要怪脾氣暴躁的岷江,動不動就洪水滔天,將川西大地化作“水鄉(xiāng)澤國”。

這時候,與秦地的溝通,使得成都擺脫了困境。

首先是蜀道的開通。傳說中秦惠王以五頭“金牛”騙取蜀王開鑿了最初的蜀道之一,金牛道。此后,蜀地的大門逐漸打開,隨著不同時期蜀道的開發(fā),來自中原地區(qū)的技術(shù)和文明不斷輸入蜀地,逐漸讓成都平原從封閉走向開放。

而來自秦國的李冰父子,則修筑了那個時代的“超級工程”——都江堰,先后筑起了金剛堤(魚嘴)、飛沙堰等水利設(shè)施。這些精妙的堤、堰,如同一道道金箍,鎮(zhèn)鎖住了喜怒無常“岷江惡龍”。

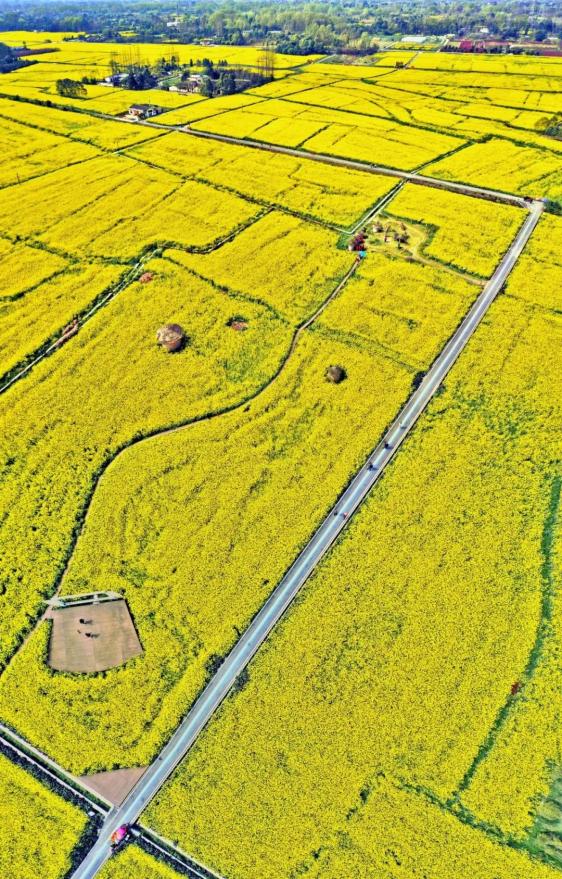

至此,蜀道已開,水患已平,成都平原的兩大劣勢轉(zhuǎn)換成了兩大優(yōu)勢——它比關(guān)中更險固,更適合割據(jù)一方;也比關(guān)中更肥沃,乃至“水旱從人,不知饑饉,時無荒年”。人口同樣與日俱增,到西漢末年,成都一縣有戶7.6萬,僅次于關(guān)中平原的長安縣(8萬戶)。

在“安史之亂”后,關(guān)中地區(qū)衰落,成都平原順理成章地繼承了“天府之國”桂冠。此后,盡管“天府之國”的條件放寬,有其他地區(qū)獲此殊榮,卻無一能撼動成都的地位。

百戰(zhàn)之地,也能被稱為“天府之國”?

“安史之亂”影響的地方遠不止關(guān)中平原,而是幾乎波及了整個西北地區(qū)以及黃河中下游。在這場動亂之后,兩座以要塞和堡壘被稱作“天府之國”的城市——武威和太原,也逐漸衰弱。

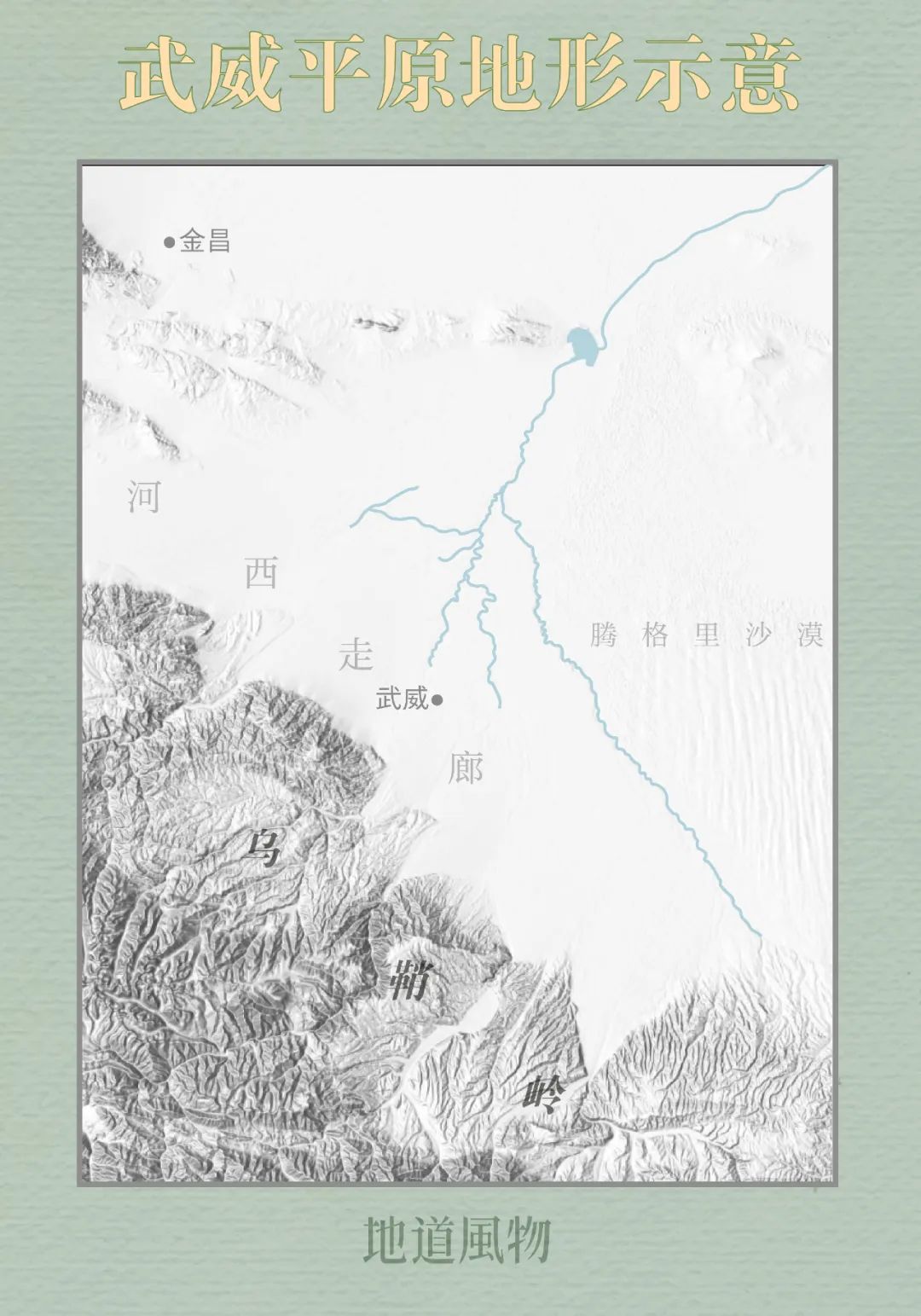

武威 | 被人遺忘的綠洲

“得西涼(武威)則靈州之根固。況其府庫積聚,足以給軍需、調(diào)民食,真天府之國也。”

——《西夏書事》

在大多數(shù)人的印象里,武威的形象總是伴隨著大漠風(fēng)沙、金戈鐵馬。她是大漢的“武功軍威”,是盛唐《涼州詞》里的“醉臥沙場君莫笑,古來征戰(zhàn)幾人回”。

然而武威的軍事地位,不止在于她身處河西走廊的“咽喉”屬性,同樣是因為武威中部綠洲的水土養(yǎng)人,足以支撐起強大的農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)。在漢武帝時引進的西域大宛馬,就是在涼州組成足以與匈奴抗衡的戰(zhàn)馬部隊,時人稱之“涼州大馬,橫行天下”。

到唐代,武威已成為了河西走廊最繁盛的城市之一,“唐之盛時,河西隴右三十三州,涼州最大,土沃物繁而人富樂。”然而安史之亂后,涼州曾一度陷于吐蕃,淪為異域,不復(fù)往昔之繁榮了。

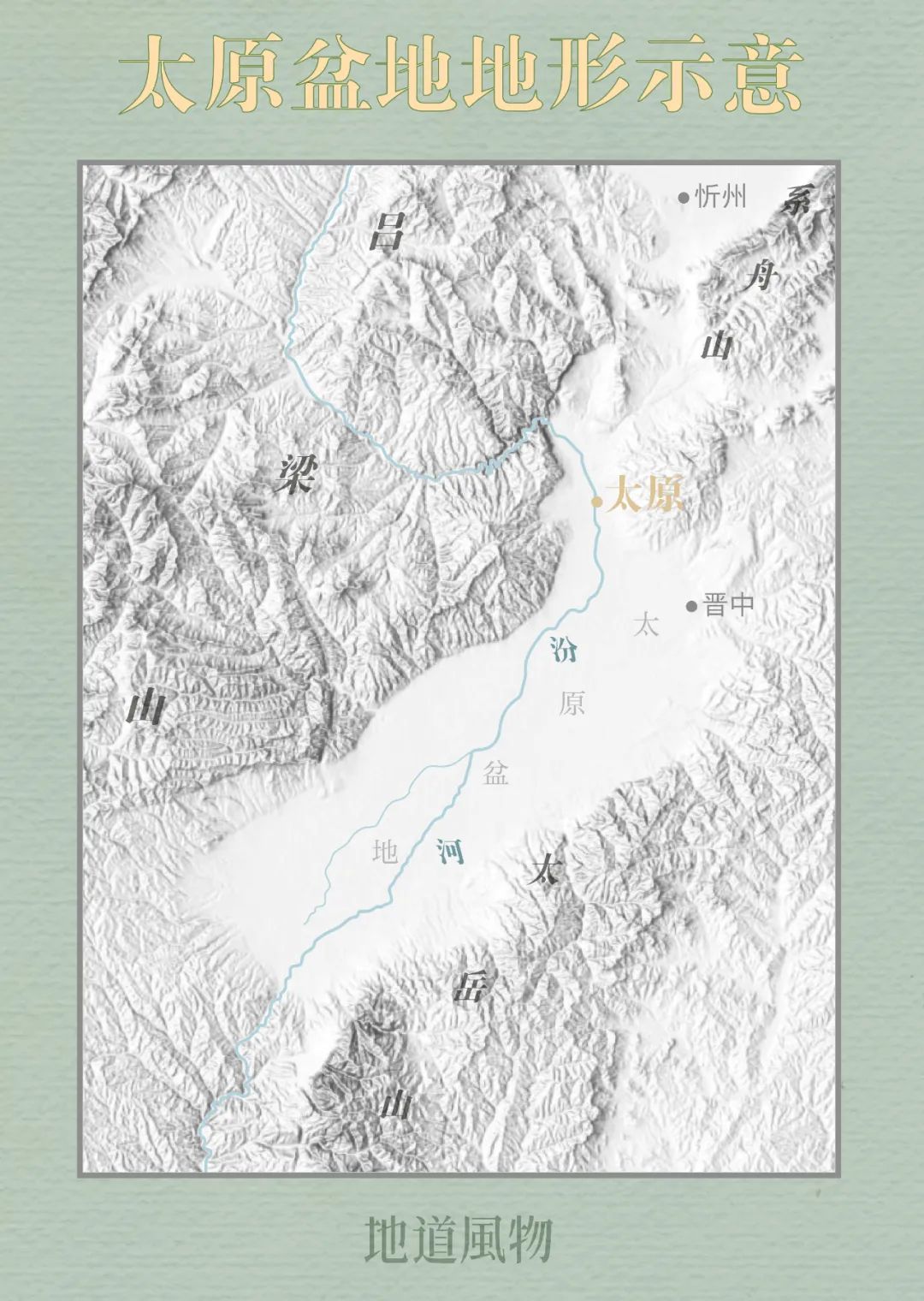

太原 | 固若金湯的城池

“帝嘗登童子佛寺,望并州城,曰:‘是何等城?’或曰:'此是金城湯池,天府之國’。”

——《北齊書》

太原,仿佛天生就是一座“鐵打的城池”。

放眼整個山西省,太行、呂梁二山對峙,汾河中流,自古就有“表里山河”的稱謂;而太原盆地則處在山西的中心,是山河拱衛(wèi)的重點;盆地北部的太原城更是守住了云中山、系舟山之間的口子,堪稱“天險中的天險”。

在春秋時期,這里是左右“三家分晉”格局的晉陽城;到南北朝,高歡在此建立了北齊政權(quán)。隋朝末年,李淵更是憑借太原特有的地勢,沿著晉陜盆地群長驅(qū)直入,攻占長安。作為王朝的發(fā)祥地,唐人在地利的基礎(chǔ)上,不斷擴建太原城池,這座“金城湯池”越發(fā)不可動搖。

然而,太原盆地同樣有致命的弱點——面積實在太小了,連帶著隔壁的臨汾盆地加起來也不過1萬平方公里,僅有關(guān)中平原的四分之一、四川盆地的二十六分之一。盡管汾河流過的土壤足夠肥沃,也難以養(yǎng)活太多人口。

因而隨著唐由盛轉(zhuǎn)衰,高光時刻一過,無人再稱其為“天府之國”。

大平原上的“天府之國”,就是遼闊!

蘇秦在游說秦王失敗之后,轉(zhuǎn)“連橫”為“合縱”,將目光投向了另一片可能成就霸業(yè)的“天府”——燕國。而燕國的都城“薊”,就坐落在今天的北京一帶。

如果從時間維度上看,北京小平原被稱為“天府”的歷史與關(guān)中平原所差不遠。然而,北京真正為人所認可,卻是在元朝以后。

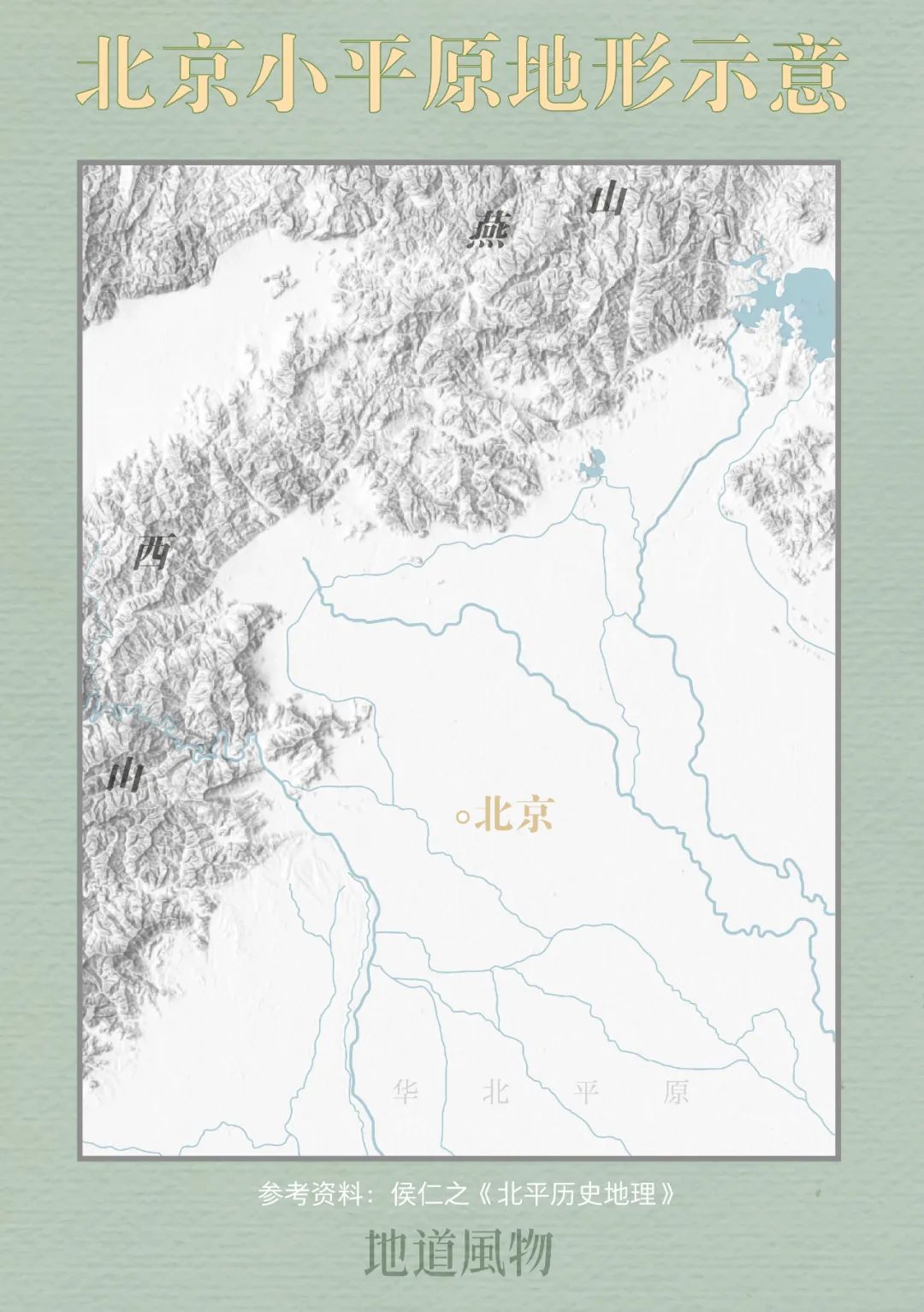

北京 | 平原之上的“港灣”

“京師古幽薊之地,左環(huán)滄海,右擁太行,北枕居庸,南襟河濟,形勝甲于天下,誠所謂天府之國也。”

——《大明一統(tǒng)志》

在《北平歷史地理》一書中,作者侯仁之引用美國地質(zhì)學(xué)家的說法,給予了北京所在的區(qū)域一個形象的定位——“北京(平)灣”。

處在華北平原的北部,北京西部的西山屬太行山脈,北部和東北部的軍都山則屬燕山山脈,兩山共同構(gòu)成一處向東南環(huán)抱的“臂彎”,把北京擁入懷中;如果視野再大一些,隨著永定河一路匯海河而入渤海,北京則更像是身處在“港灣”之中,坐山望海,氣吞天下。

相比于關(guān)中和成都,北京的地勢不夠險,也太偏北,尤其在古代人的觀念里,頗有種“天子守國門”的風(fēng)險。但北京的優(yōu)勢就在于遼闊和通達,一面背靠山岳,另一面則有拓展的可能,使得這座雄城擁有無與倫比的影響力。

從元朝定都開始,北京一帶就迅速發(fā)展,成為全國的政治中心。到明代遷都北京,明朝人對這片土地的地理條件重新審視,遠隔千年之后,再次將之定義為“天府之國”,并夸贊她“形勢甲于天下”。

不過作為今天的首都,北京已然擁有太多美譽,以至于讓人忘了還有“天府”一說;又因太過繁盛莊嚴(yán),反而少了幾分成都的“安逸”氣質(zhì),因此也少有人提及。

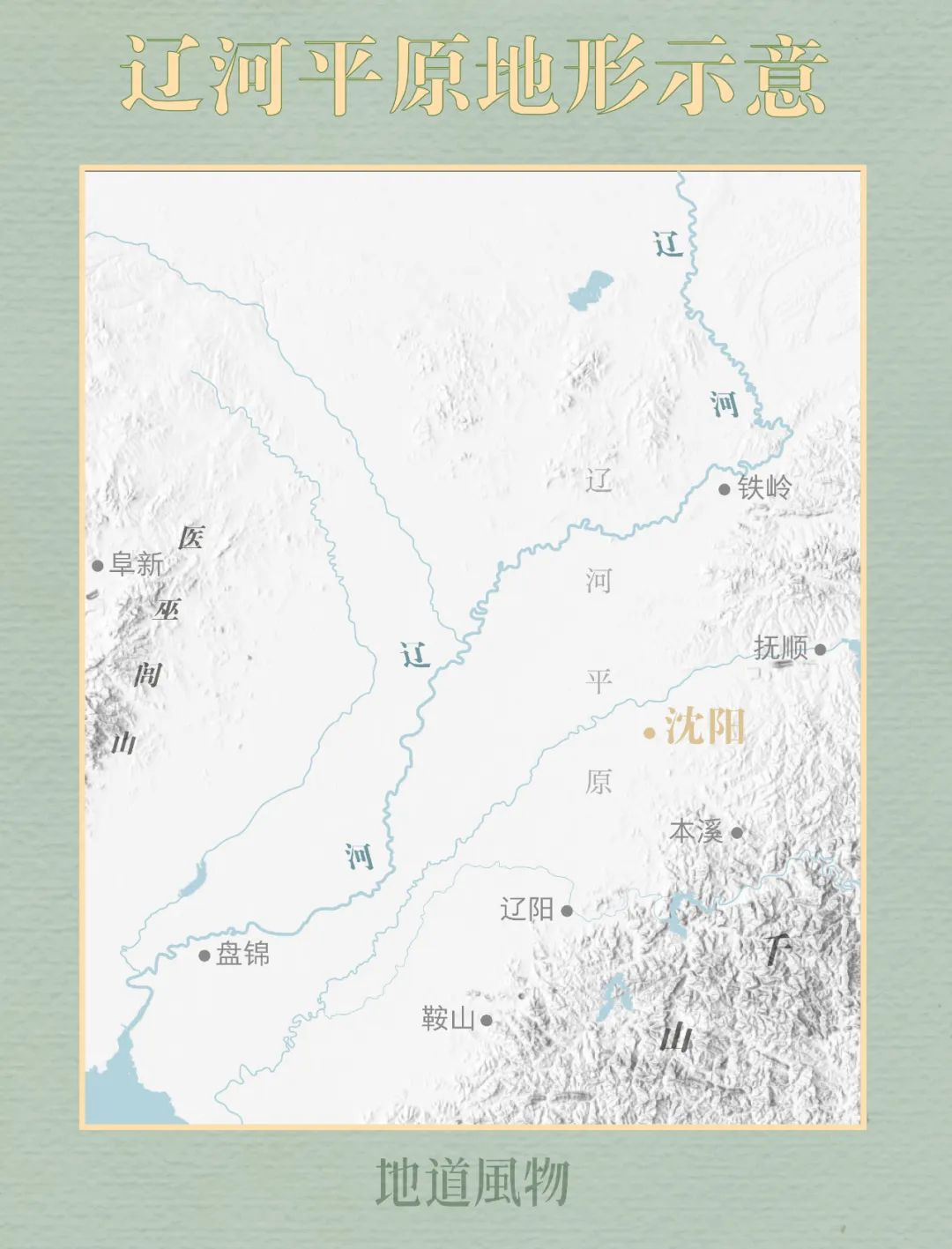

沈陽 | 北京身后的“陪都”

“盛京山川渾厚,土壤沃衍。蓋扶輿旁薄,郁積之氣所鐘,洵乎天府之國。”

——《欽定滿族源流考》

到清代,在宣傳北京的時候,清朝的統(tǒng)治者同樣也關(guān)注到了他們發(fā)祥地——盛京(沈陽)。

沈陽能躋身“天府之國”行列,的確是帶有些政治色彩的。然而細看沈陽的地理條件,實則與北京有相似之處——

同樣是面向大平原(遼河平原),極目之處沃野千里、土地遼闊;背靠著長白余脈(千山),有險可守;南邊則離遼東半島不遠,遼河與渾河更是直通渤海。

與關(guān)中平原、成都平原相比,北京和沈陽不失為另一種“天府之國”的構(gòu)想:作為“半開放”式的棲居地,既有背靠大山的“安全感”,也有更為廣闊的土地資源,重兵的戍衛(wèi)和長城的守護彌補了天然結(jié)構(gòu)的缺陷,更是有著臨近海洋的優(yōu)勢。

東南沿海,“天府之國”的新模式

隨著時間的遷移,“天府之國”的概念的側(cè)重點也發(fā)生了偏移——從最開始著眼于戰(zhàn)略地位,強調(diào)牢不可破的“山川形勢”,到后來看重經(jīng)濟效益,指向物產(chǎn)豐饒的“魚米之鄉(xiāng)”。也從封閉,走向了開放。

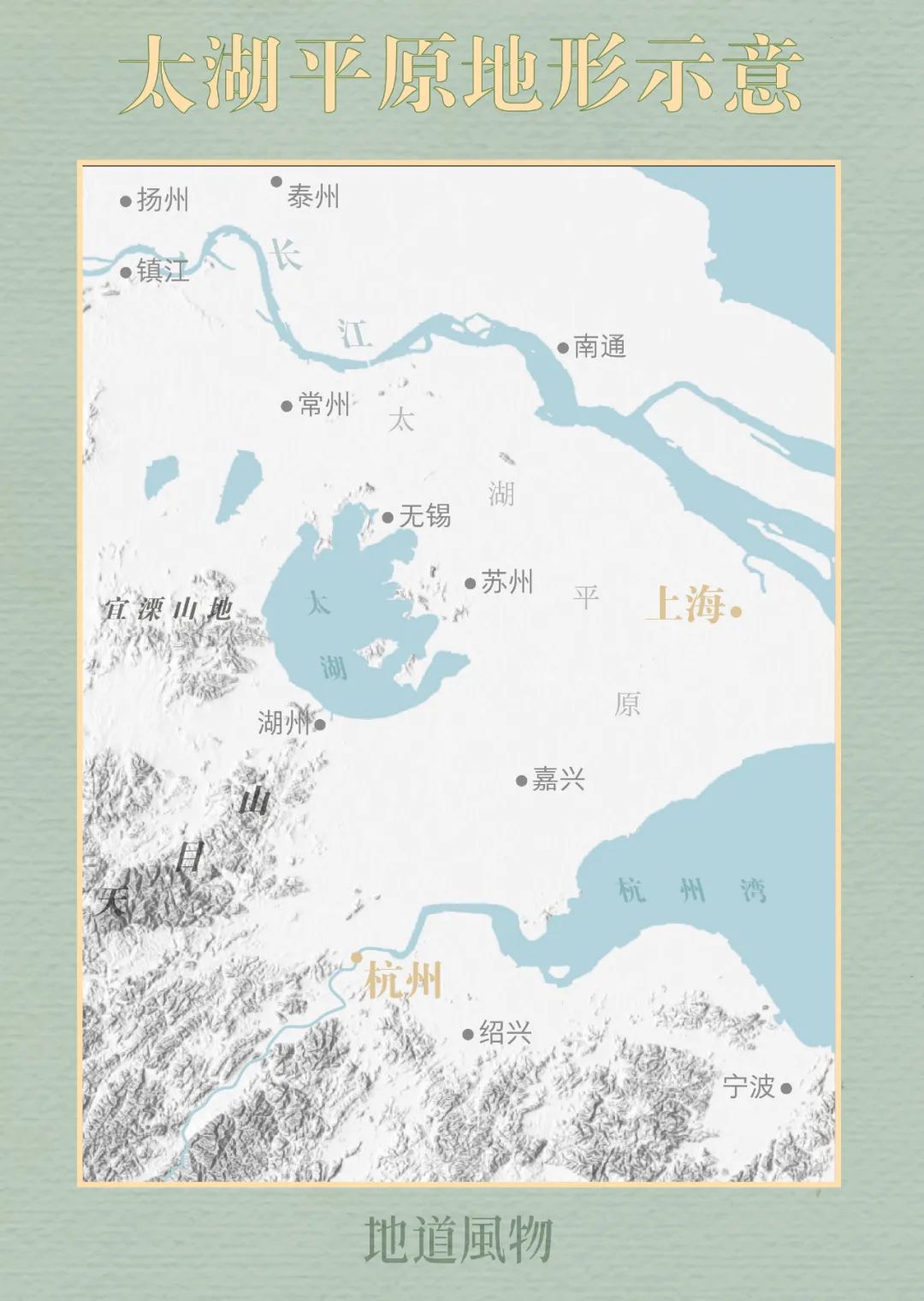

以太湖流域為核心的江南,是最為典型的例子。

江南 | 富甲天下的水鄉(xiāng)

“ 江淮而南,天府之國。”

——《盱江先生全集》

很少有人會把江南和“天府之國”聯(lián)系在一起。

在戰(zhàn)略地位上,江南簡直是“地勢封閉”和“高山險阻”的反義詞,更是偏安政權(quán)的“代表地”,所謂“馳來北馬多驕氣,歌到南風(fēng)盡死聲”,這里向來不是受得住金戈鐵馬的地方。因此,擔(dān)得起“天府之國”一詞的,只能是江南的富饒。

自安史之亂后,中原動蕩,唐朝在財政上不得不倚重于“江南八道”,唐人韓愈說“賦出天下而江南居十九”;到了宋代,中國的經(jīng)濟重心南移,更加劇了政權(quán)對江南的依賴,故宋人李觀把江淮而南叫做“天府之國”。明清時期已經(jīng)少有人這么說了,主要是因為江南的名頭太多——

“水鄉(xiāng)澤國”,說的是地貌;“魚米之鄉(xiāng)”,講的是物產(chǎn);“煙雨江南”,又提到了氣候;“上有天堂,下有蘇杭”,更是夸到了天上去......因此“天府之國”,顯然不適合作為江南的代名詞。

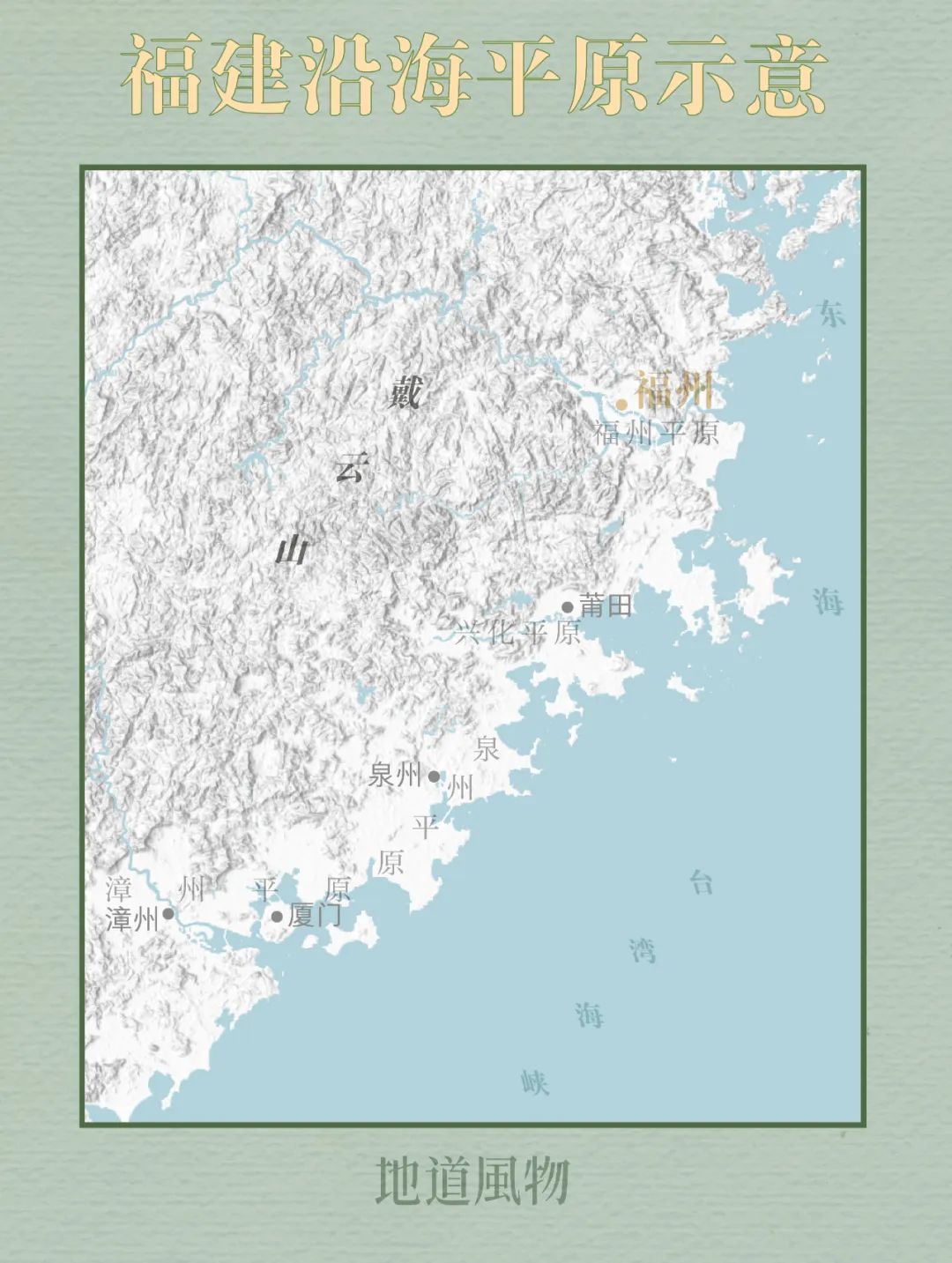

福建 | 乘風(fēng)破浪的港口

“閩故神仙奧區(qū),天府之國也,并海而東,與浙通波,遵海而南,與廣接壤。”

——《閩中海錯疏》

福建,是被發(fā)現(xiàn)和開拓出來的“天府之國”。

明朝人對于福建的贊譽,主要指的是其沿海平原——福州平原、興化平原、泉州平原、漳州平原。這些平原都是由山脈中發(fā)育的水系,入海時沖積而成,地勢相對平坦,也集中了今天福建的大部分人口。

當(dāng)中原人不堪戰(zhàn)火襲擾,舉家遷至江南時,卻發(fā)現(xiàn)好景不長,江南又烽煙四起。有一部人只能跋山涉水,將這些綴連在海邊的平原作為最后的容身之所。他們在此開墾荒田、興修水利,改造著自然環(huán)境;又將目光向海上拓展,在“媽祖”的庇佑之下,揚帆遠航。

到元代時,以刺桐花為標(biāo)識的泉州港,已然成為了世界上最大的港口之一,“刺桐港”之名,甚至馳名歐洲、非洲以及中東諸國。古人“天府之國”的贊譽,與其授予這片土地,不如說是在稱贊這群“天府的開拓者”。

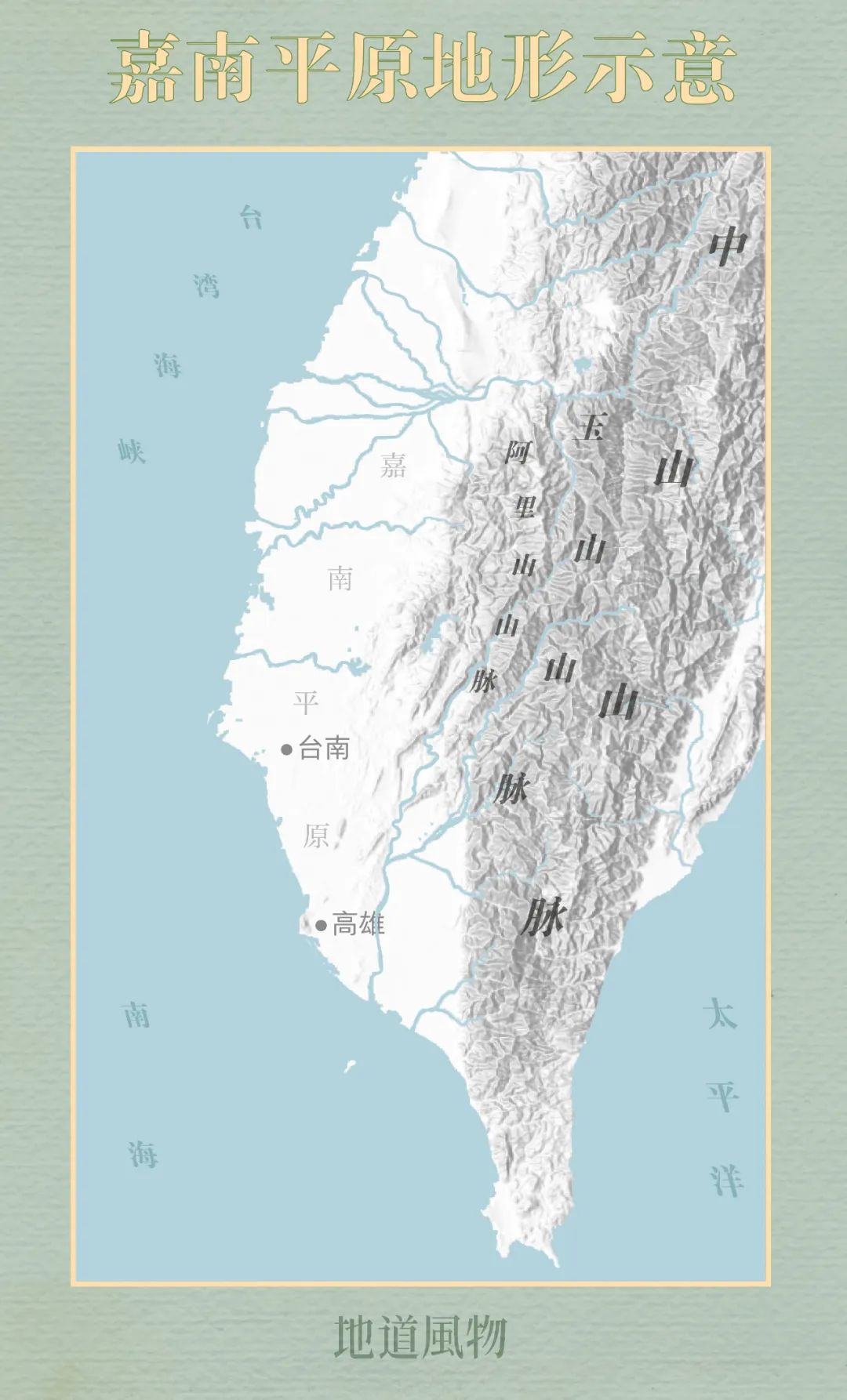

至于把臺灣稱為“天府之國”,是清代才有的事。明清之交,鄭成功準(zhǔn)備收復(fù)臺灣的時候,曾說:“荷蘭甲螺何斌負債走夏,盛陳(臺灣)沃野千里,為天府之國,且言可取之狀。”在當(dāng)時,臺灣農(nóng)業(yè)較為發(fā)達的地區(qū)主要就是指是臺東地區(qū)和嘉南平原,而到今天,中國的“寶島”之名,顯然更為人熟知。

而成都,自打從關(guān)中手上接過“天府之國”的名號,一直穩(wěn)定發(fā)展,經(jīng)久不衰。直到今天依然充滿“天府之國”的生機,

- END -

文丨九月

圖片編輯丨吳學(xué)文

地圖編輯 | Paprika

封圖攝影 | 熊可

參考資料

《中國歷史上的“天府之國”》陜西師范大學(xué) 王雙懷

原標(biāo)題:《中國到底有多少個“天府之國”?》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司