- +1

為了自我感覺良好,男孩必須比其他人自我感覺更良好

【編者按】

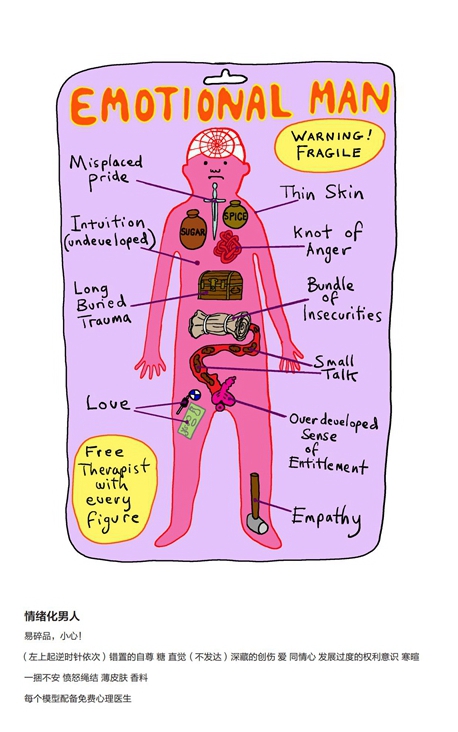

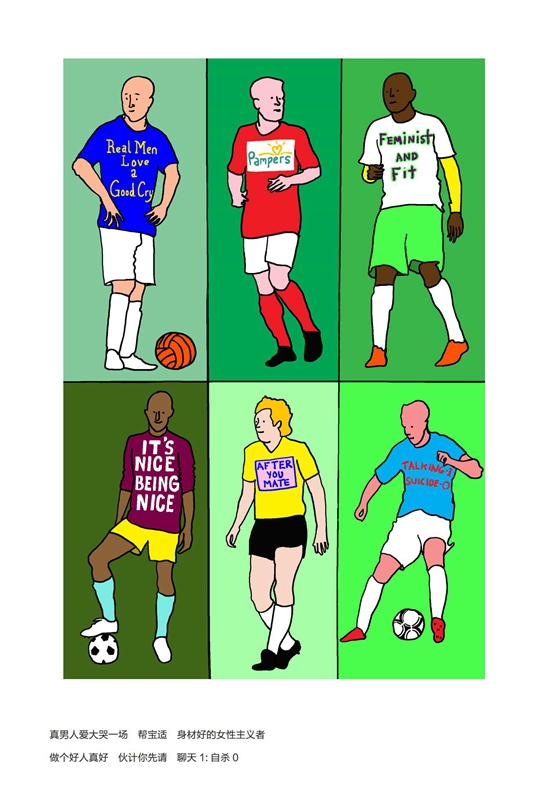

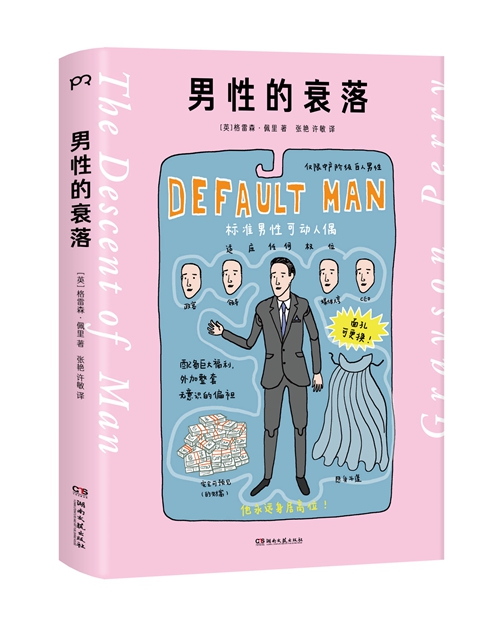

男人,陽剛、堅強、理性、獨立、自信、勇敢的代名詞。但對一些男人來說,這樣的男子氣概可能是致命的負擔。在英國,四十五歲以下的男性最常見的死因是自殺。從全球范圍看,男性的自殺率是女性的兩倍。這些悲劇的原因不在于男人們的性別,而在于傳統社會賦予他們的性別角色:“娘娘腔”免談,要追尋成功和地位、被人仰望,要獨立解決問題、承受壓力,要壓抑痛苦、掩藏悲傷……在21世紀,這樣的“傳統男性”對自己、他人和整個世界可能會帶來什么樣的危害?在《男性的衰落》中,倫敦藝術大學校長格雷森·佩里從自身經歷出發,反思傳統男子氣概的弊端及成因,探索身處新時代的男人應如何改變,才能讓自己變得幸福圓滿,讓世界變得更好。本文摘編自該書第四章《客觀保護殼》,由澎湃新聞經浦睿文化授權發布。

無論男女,所有人出生時被賦予的情感是相同的。我相信男性和女性的大腦差別不大。我們的硬件十分相似,不同的是軟件,即我們被后天經歷塑造的方式。

在成長過程中,男孩不斷被四周的文化告知,他們的感情就是和女孩不同:男孩的情緒更寡淡,比女孩單純;男孩更大大咧咧,不會計較細節。男孩情感的復雜程度遭到低估。在我看來,這正是男子氣概最需要改變的地方。男人要改變自己和暴力、角色表演及權力的關系。這種改變必須從情感開始,首先,要允許男孩和男人擁有更多情感。這種男子氣概的改良必能推動世界進步。眼下,男孩本就不擅長表達情緒,隨著他們長大,他們甚至越來越將這點視作和長胡子或變聲一樣理所應當。

人們似乎樂于相信基因對社會性別影響極大,哪怕當下少有科學證據能證實基因的作用。或許男性和女性的大腦存在生理差別,從而使女性更擅長與人共情、團結凝聚他人、躲避危險,以留下更多后代;男性則被塑造得更反動、更刻板地看待世界、更愛冒險。但和后天熏陶比起來,這些先天區別對社會性別的形成影響很小。我們愿意相信男孩是“天生”好動淘氣、更能吃苦。但我認為,我們接受基因決定社會性別的觀念,是因為這樣方便,能為我們的行為辯護。接受這種觀念,父母就能為自己按性別區別對待孩子的行為辯護,無論是否有意為之;社會就能為自己鼓勵性別刻板印象的行為辯護;我們就能為自己每天扮演性別刻板印象的行為辯護。人類對一件事的喜愛隨著進化寫進了基因:方便。

有些人拒絕接受社會性別乃后天培養的觀點,喜歡引用研究結論稱,社會性別差異在不同文化中幾乎一致。但是,社會性別角色在不同文化中并不相同。人類學家瑪格麗特·米德(Margaret Mead)在一九三五年于巴布亞新幾內亞發現的史前部落能作證。米德在著作《性別和氣質》(Sex and Temperament)中記錄了它們:其中一個部落阿拉佩什里的男女都熱愛和平,不挑起戰爭;另一個部落蒙杜古馬里的男女則都好戰。毫不意外的是,兩個部落將自身氣質融入育兒風格,從而培養出氣質相同的下一代。有趣的是,蒙杜古馬人能搭建精致房屋,阿拉佩什人卻笨手笨腳。我就知道能做細活兒的完美主義者絕非善類!

從出生起,男孩就被教導要像個男人。社會對不同性別的兒童有不同要求,隨著他們長大,這種要求只會越來越不同,從最初的“哦,看他踢腿多有力,長大肯定是個足球健將”變成“別嘰嘰歪歪,堅強點兒,男孩不流淚”。說到這里,伊斯靈頓區的家長要齊聲反對我的觀點了。他們會說:“我們把男孩培養得大方深情,溫文爾雅,同理心強。”我相信這些家長確實在這么做。那些出了問題的年輕男人也可能性格討喜,而且只是極少數養尊處優的富有階層。我還相信他們的母親承擔了大部分養育工作和家務,或雇了女工去承擔這些事。

除非接受的是非主流男子氣概教育,不然,絕大多數男孩心中的男子氣概是幼稚而標簽化的。他們對社會性別的理解老套而空洞。多數男孩有希望在日后對男性身份有更深刻、更復雜的理解,但他們還需要勇氣才能挑戰集體規范。年輕男人若能注意到同伴的性別歧視行為,或認識更復雜的情緒表達詞匯,就已經相當進步,更別提在集體里討論這些東西了。就我的經驗而言,全男班很容易淪為庸俗的低級趣味群體。

人們教導男孩要勇敢,但這種勇敢非常狹隘,基本只能用在運動場或游樂場上,男孩面臨身體受傷風險的情況下。當男孩要約女孩出來、與同事委婉對談或和朋友袒露心聲時,那些可輕易幫助他們爬樹或直面大塊頭對手的男子氣概就沒用了。普通男孩培養的技能不足以讓他應對成長中的情感事件。直性子男孩很容易糊弄過去:他們逃避問題,出于對沖突的恐懼而不斷妥協,最后都能“船到橋頭自然直”。如果人們養育男孩時不培養他們對自身情緒的敏感,那要他們怎么在意見不合時表達自己的看法,又怎么向他人表達愛意呢?

我們要多加練習,允許自己犯錯,從小事做起,就像練習運動技能那樣。但很少有人在男孩小時候教他們這些。人們常常主動教導男孩不要培養不夠男子漢的情感。于是男孩回避這些情感。男孩無法與父母或女孩彼此坦誠相見,因此被剝奪了情感求援的機會。于是他們尋求別的方式建立自尊:形成等級制。而這種形成等級制的需求只會使情況更糟,因為男孩會傾向在規模較大、關系較疏遠的群體中活動。他們將自我價值和群體地位聯系起來,這種聯系是他們追求男子氣概的核心。為了自我感覺良好,男孩必須比其他人自我感覺更良好。

男孩大多回避情感表達,這點可以通過他們的學業偏好體現出來。記者及前教師勞拉·麥克勒尼(Laura McLnerney)在《衛報》中寫道,雖然學數學或物理的女生太少才是老生常談,但藝術和社會科學中的性別失衡實際上更極端。修讀英語文學高中課程的學生中,只有百分之二十九是男生,修讀社會學和心理學高中課程的學生中,有百分之六十都是女生。雖然男人依然統治藝術界頂端,管理文化機構,執導電影,作品被大價錢拍賣,但大多數藝術從業者是女人。百分之九十的藝術生都是女孩。在我任校長的倫敦藝術大學,有將近一萬八千名學生主修視覺藝術,其中百分之七十都是女性。人們養育男孩,是期待他們未來賺錢養家,被這樣養大的男孩普遍交流能力較差,更少關注自身情感,因此認為藝術不適合自己。

我參加過一個男人集體吐槽、自救的聚會,在那里,孤獨或陷入情感困境的男人可以彼此相識,分享故事。男人公棚運動(Men’s Sheds)發起于澳大利亞,以精妙而簡單的活動方式,幫助男人從情感孤立中走出來。男人經常覺得自己應該自立自足,于是不主動建立社交關系,尤其上了年紀以后。若喪妻或晚年離婚,男人就更不會對外界吐露情感。男人公棚運動的主旨在于,男人在手頭有事做時談論私人話題更自在,因為做事讓他們意識不到自己正“袒露心扉”。一位小組組長說,讓男人合伙解決一個問題,還沒等你反應過來,大家就有說有笑了。于是男人工棚運動召集男人進行藝術或手工創作、參觀古鐵軌或工業遺產博物館等景點,讓他們在做事的同時,傾訴自己的問題。一位年輕男子說,他甚至已經無法與他人有眼神接觸,也無法進行“請”或“謝謝”這類最基本的交流。他害怕自己顯得與他人親近,連基礎的人際互動都應付不了。

“活塞頭”(Piston Heads)網站可稱得上是網絡版男人工棚運動。它表面上只是汽車網站,但在眾多如何選擇車身套件或冬季專用輪胎的帖子下,出人意料地埋藏著有關育兒、人際關系和心理健康的動人討論。隨便掃一眼,就能看見一條帖子在探討如何說服不肯為改善生活而搬家的頑固老父親,另一條在討論如何在新地方交朋友,并談起自己陷入自毀循環的朋友。男人可以也愿意討論棘手的情感話題,但可能需要男人話題做掩護或是匿名才能自在開口。

隨著年齡和見識增長,我意識到人是羞不死的。我們應該允許自己犯錯、失敗、被拒或示弱。事實上,談論上述經歷非常有用,還經常會討聽眾喜歡。坐回那張寫著“不知道,我賭一把,或許你沒錯”的椅子相當舒服。看某些男人為雞毛蒜皮小事爭論的樣子,你會以為他們在辯駁生死攸關的大事,好像承認自己錯了就要被殲滅。

布琳·布朗(Brene Brown)是社工領域的研究型教授,她發表過一篇絕佳的“技術、娛樂和設計”(TED)演講,名為“脆弱的力量”(The Power of Vulnerability)。用谷歌搜索“脆弱”(vulnerability),在第一頁就能看到她。布朗發現,那些人際關系最和諧圓滿的人,都不畏承擔情感挫折的風險,愿意展現弱點及失敗,暴露自己脆弱的一面。這些人允許他人走進自己。她認為很多人害怕出丑,實際是害怕不合群,害怕“我不夠好”,而這點是人們極不愿談論的東西。她認為,有些人能和他人關系穩定,有些人則不能,唯一的區別就在前者相信自己值得被愛。若想和他人建立穩定關系,我們要開誠布公,了解自己的情緒,并通過行動展現它們。有時,那些情緒不符合我們頭腦中的標準。我們展現的總是我們認為自己應該有的樣子。若我們無視這種沖動,如實展現自我,可能會取得驚人的良好收獲。

心理學家卡爾·羅杰斯(Carl Rogers)用“匹配”(conguence)一詞描述理想自我和真實自我之間的這種關系。匹配就是兩個自我互不矛盾,一個人的理想自我與他的實際行動相匹配。然而,理想自我常常遙不可及,只是我們或社會創造的,而真實自我才是混亂、不完美的終極真相。我們想成為理想自我,是因為我們相信社會將因此正面評價我們,于是我們拼了命維持那個根本不適合我們的形象。羅杰斯管這種現象叫不匹配。

這點非常適用于男子氣概,因為男子氣概就像個理想男人,在我們內心深處陰郁地咆哮。他不僅不適合我們,還不允許我們抱怨。這個理想男人十分脆弱,脆弱到一點拒絕或怠慢都能讓他粉身碎骨。一項針對中學男孩的調查顯示,男孩最害怕的就是被嘲笑。男子氣概鼓勵男人自我拘束,總有一些男人受不了要爆發。他們滿心羞愧,覺得自己不夠格,為顧及男子氣概又對此避而不談。在英國,四十五歲以下男人最常見的死因是自殺。從全球范圍看,男人的自殺率是女人的兩倍,在發達國家是三倍,在某些東歐國家則是六倍。對很多人來說,男子氣概是致命負擔。這些數據只是冰山一角,底下還有大量孤獨抑郁的男人,他們覺得自己無法和外界建立有意義的人際關系。我們要站在高處疾呼,男子氣概可以是你希望的任何模樣。擁有受認可的傳統男子氣概就像學會做好木工。有些家伙認為這很重要,其他家伙覺得這很容易但不重要——它只是一種選擇。

當我與男人交流,試圖解釋脆弱在人際關系中的重要性時,我會用觸地面來打比方。我們騎兩個輪子的交通工具時(無論是摩托車還是自行車),經常把生命托付給兩個小小的橢圓橡膠,即兩塊觸地面。觸地面就是輪胎此刻與地面接觸的部分。在不超出形變限度的情況下,橡膠越軟或輪胎氣越少,輪胎形變就越多,觸地面就容易增大,就能提供更大摩擦。在人際關系中,越脆弱意味著你越能投入,越準備好受他人影響。處理人際關系就像駕駛摩托車,我們的安危取決于那塊觸地面。脆弱的重要性,再怎么強調也不為過。脆弱對男人未來的幸福至關重要。我們要為脆弱和情感正名。脆弱的男人不是奇葩。脆弱的男人開放自我,做好了受傷的準備,但也做好了愛的準備。這是情感健康的體現。若男人不再積壓怒火、恐懼和悲傷,他們便能體驗到更多的快樂,建立更親密的人際關系。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司