- +1

從SCI的前世今生看“唯指標論”與“去指標論”誤區(qū)

教育部、科技部2020年二號文件《關于規(guī)范高等學校SCI論文相關指標使用樹立正確評價導向的若干意見》提出“取消直接依據(jù)SCI論文相關指標對個人和院系的獎勵”“不宜以發(fā)表SCI論文數(shù)量和影響因子等指標作為學生畢業(yè)和學位授予的限制性條件”。一時間引起廣泛討論。

SCI(《科學引文索引》)創(chuàng)辦于1957年,是目前國際上被公認的最具權威的科技文獻檢索工具。改革開放前,我國科研領域處于“人治”狀態(tài),個人的科研水平與科研經(jīng)費評價主要看領導的評價。80年代開始,出現(xiàn)同行評審。直至80年代中后期,南京大學物理系系主任龔昌德提出:搞基礎研究一定要到國際舞臺上去競爭,要在國際性學術刊物上發(fā)表論文,要有SCI論文,要以此作為衡量物理系教師科研成果和水平的標準之一。南京大學從1992年起到1998年,SCI論文在中國大陸所有高校中連續(xù)7年雄居榜首;論文被引用數(shù),從1994年起到1998年,連續(xù)5年當“領頭羊”。從1987年開始,我國也將SCI作為衡量基礎研究的一項指標,由中國科技信息研究所每年年底公布上一年的統(tǒng)計數(shù)據(jù),每年編制《中國科技論文統(tǒng)計》,人們稱它為中國大陸的“學術榜”。80年代后,中國的SCI發(fā)表數(shù)逐漸呈現(xiàn)指數(shù)增長,而SCI在中國學術領域的地位更是“云霄直上”。

【1979-2019年SCI發(fā)表數(shù)前十國家數(shù)據(jù)統(tǒng)計】

數(shù)據(jù)來源:WOS數(shù)據(jù)庫

四十年間,中國以指數(shù)增長的速度從“排行榜底端”趕超前列國家,在近幾年穩(wěn)居排行榜第二且增速穩(wěn)定,令人震驚。然而,除卻上文提到的教科部文件,2020年度國家自然科學獎提名書也提出將取消填報“SCI他引次數(shù)”的硬性規(guī)定。究竟是基于怎樣的環(huán)境與變化推出了這系列決定?SCI在中國至上的位置將不保了嗎?不少研究生博士紛紛慶賀未來將不用寫SCI論文,事實真是如此?

缺乏公正評價體系

SCI為評價提供相對公正客觀的指標

改革之初,中國科研界處于主觀評價的狀態(tài),人們亟需公正、客觀的評價標準,同時為對接國際,讓科技走上世界舞臺,SCI成為科研界的“救命稻草”。自此,它與職稱評定、績效考核、人才評價、學科評估、資源配置、學校排名等結上了深厚淵源。

SCI與學校排名。QS世界大學排名、軟科世界大學學術排名(ARWU)、泰晤士高等教育世界大學排名(THE)、USNEWS世界大學排行榜是可信度較高的綜合性高校排名體系。中國高校一直努力與世界接軌,實現(xiàn)更流通的人才知識交流。在上述權威排名中,占據(jù)前列的位置無疑是重要的。對內(nèi),有權威體系排名更加佐證高校能力水平,吸引優(yōu)質生源,樹立良好的社會聲譽;對外,與世界高校接軌,增加國際知名度,吸引國際生源,提高國際化水平。從排名指標桑基圖右側可以看到各類與SCI相關的評價指標,從“被引數(shù)目”到“影響因子”,其占據(jù)了相當可觀的份量。這“份量”一定程度上落到了高校科研人員身上,落到了高校教師研究生博士身上。

【四項綜合性高校排名體系指標統(tǒng)計 】

數(shù)據(jù)來源:項目官方網(wǎng)站

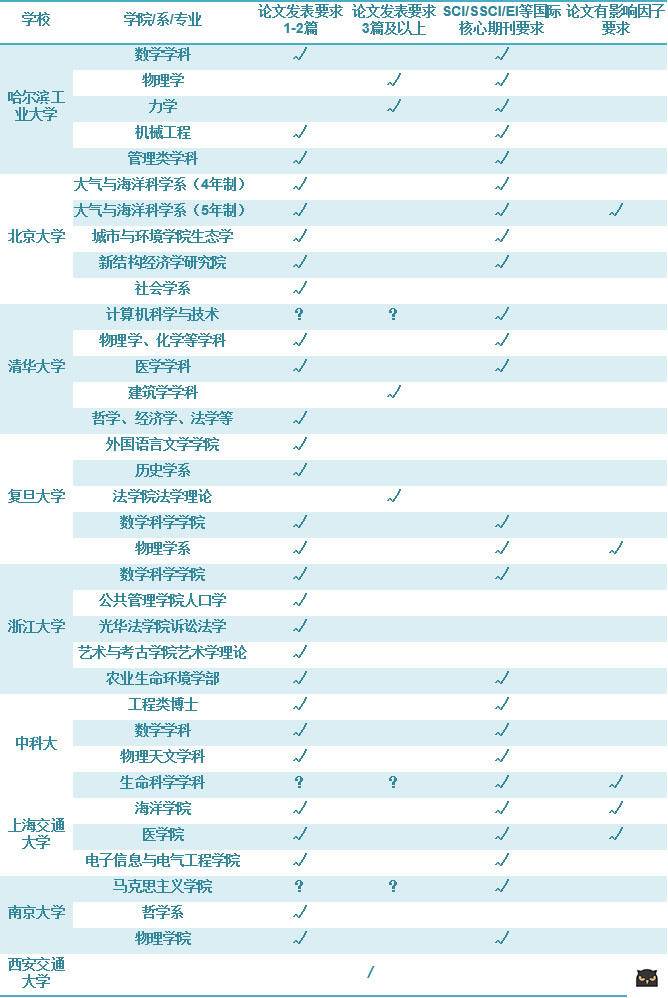

SCI與人才評價。對高校碩博科研能力的評價通常由參與的科研項目、論文發(fā)表、學術會議參與情況、專利或技術發(fā)明等指標實現(xiàn)。其中,論文發(fā)表幾乎是每個碩士博士研究生必須完成的。我們根據(jù)開放資源隨機統(tǒng)計了C9高校部分博士畢業(yè)生的在讀期間論文發(fā)表要求,根據(jù)學院、專業(yè)的不同,論文要求標準也不同。絕大多數(shù)論文要求SCI/SSCI/EI等國際期刊,未勾選此項的可能原因是期刊要求是本專業(yè)領域指定期刊或國內(nèi)核心期刊。部分專業(yè)對發(fā)表的論文還有總的影響因子要求,對畢業(yè)生來說有一定壓力。

【C9高校部分博士畢業(yè)生在讀期間論文發(fā)表要求統(tǒng)計 】

*對于論文發(fā)表要求有多項選擇的,作者選取第一要求統(tǒng)計

*SSCI、EI是與SCI類似的國際論文檢索工具

*影響因子是期刊被引頻率,一般來說影響因子越高,論文質量越高

*論文發(fā)表要求1-2篇或3篇以上處為“?”,表示需發(fā)表論文若干篇,但未明確數(shù)目

數(shù)據(jù)來源:高校研究生官網(wǎng)或學院官網(wǎng)

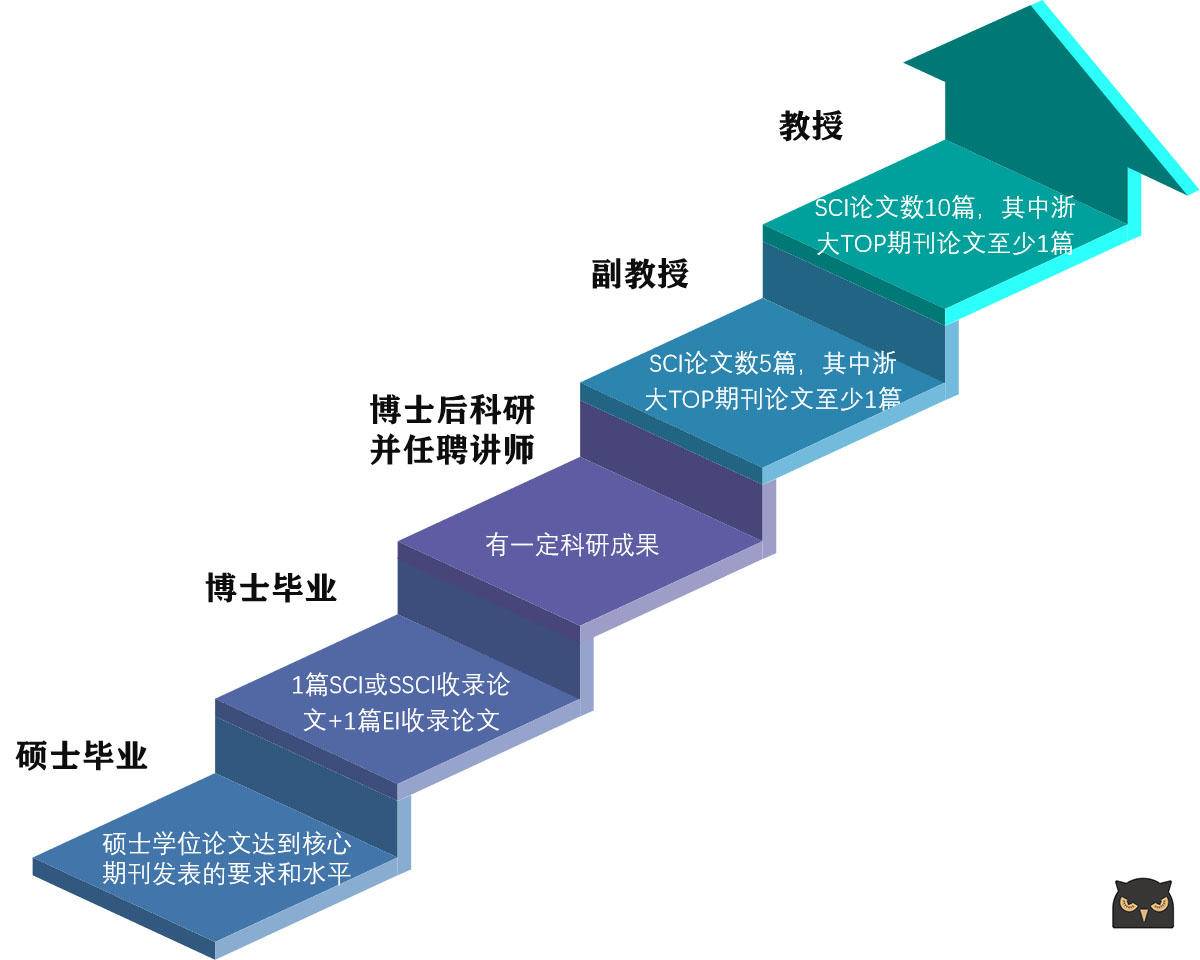

SCI與職稱評定。不少機構和單位職稱評定是與SCI掛鉤的,尤其在高校科研領域。例如,任職浙江大學數(shù)學科學學院副教授,需要滿足“發(fā)表SCI論文數(shù)5篇,其中浙大TOP期刊論文至少1篇”的條件,任職教授,則需“SCI論文數(shù)10篇,其中浙大TOP期刊論文至少1篇”。這種情況在醫(yī)生評職稱時也是常見的。可以說,SCI幾乎是科研工作者科研路上的“通關卡”,碩士畢業(yè)后讀博士,博士后科研,再任職高校講師,繼而評副教授、教授,這一路往往與SCI密不可分。我們假設A是浙大數(shù)學學院基礎數(shù)學專業(yè)碩博畢業(yè)生,畢業(yè)后任職本院講師,再評副教授、教授,這一路會是怎樣的呢?

【小A科研路 】

數(shù)據(jù)來源:浙江大學數(shù)學學院官網(wǎng)及人力資源官網(wǎng)

而在績效考核、學科評估、資源配置等方面,SCI也是重要的評價指標。與科研相關的領域,似乎是SCI必然存在的地方。其實關于科研能力的評價指標,SCI僅僅是較為普遍與大規(guī)模適用的一個,還有專利成果、基金項目等也是出現(xiàn)頻率較高的。而SCI被推上風口,最為爭議,又是為什么呢?

SCI相關指標被過度使用

誤入“唯指標論”誤區(qū)

1975年經(jīng)濟學家Charles Goodhart提出“古德哈特定律”,意指“當政府試圖管理這些金融財產(chǎn)的特別標識時,它們便不再是可信的經(jīng)濟風向標”,后來也表示一項指標一旦成為政策制定的依據(jù),便立刻不再有效。因為政策制定者會犧牲其他方面來強化這個指標,使得這個指標不再具有指示整體情況的作用。當我們再看SCI,近十幾年這個科學索引工具更多以評價指標出現(xiàn)在視野中。在當初科研評價缺乏客觀的年代,SCI帶來了希望,而似乎逃不出“古德哈特定律”,這個指標被過度強化,而其他某些指標則一定程度被弱化。

文獻他引率往往被認為可以衡量文章研究的意義與影響能力,在一定程度上可以評價一國的學術質量。2009年至2019年十年中,但看中國SCI論文數(shù)量十分可觀,然而其他引率卻不高。“數(shù)量”可觀,但其“質量”參差不齊,夾雜不少“水貨”。

【2009-2019年SCI“發(fā)文數(shù)”與“被引頻率”對比 】

*“發(fā)文數(shù)”排名為全球前16排名;“被引次/篇”排名為發(fā)文數(shù)前16國排名

數(shù)據(jù)來源:ESI數(shù)據(jù)庫

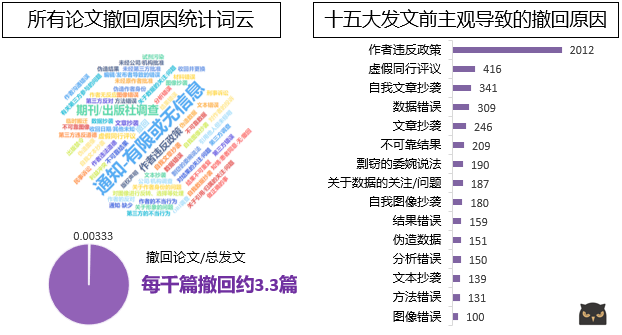

另一方面,不少人為職稱評估或人才評價等利益鋌而走險,不惜違背誠信與律法,卷入學術造假、代寫代發(fā)等漩渦。2019年《學術出版規(guī)范》定義論文作者的“學術不端行為”,包括剽竊、偽造、篡改、不當署名、一稿多投、重復發(fā)表、違背研究倫理及其他學術不端行為。其中,最直觀的表現(xiàn)是由于各種原因導致的論文撤回。“論文撤回觀察數(shù)據(jù)庫”收錄了的所有國際期刊中的的撤回論文。從2009年至2019年來自中國學者的撤回論文總計9539篇,其撤回原因統(tǒng)計有95類,一篇論文撤回原因往往不止一條。我們將撤回原因分為發(fā)文前作者主觀原因導致與發(fā)文后客觀原因導致兩類。在所有撤回原因中,“通知-有限信息或無信息”原因在撤回原因中出現(xiàn)的頻次最高,主要指撤回通知中信息較少或無,這是客觀層面的。其次是面臨“期刊/出版社調查”而撤回。第三方機構導致的客觀原因與發(fā)文后作者主觀原因導致的撤回除外,在所有發(fā)文前、作者主觀導致的撤回原因中,作者違反政策(指相關研究或出版政策)出現(xiàn)頻次最高,其次是虛假同行評議、自我文章抄襲等學術不端行為。

【2009-2019中國撤稿論文原因分析 】

*原因分類以及具體原因意義詳見附件表格

數(shù)據(jù)來源:retraction database

科研工作者的職稱與sci相關,職稱與個人發(fā)展與福利相關,在一定程度上個人會為SCI的發(fā)表投入時間與精力,而往往是非常巨大的,不利于科研工作者沉下心來做研究。科研評價機制與實際的學術研究脫軌,使科研無法達到最大效用的產(chǎn)出。比如醫(yī)生的職稱評定需要SCI、科研項目等指標的支撐,而醫(yī)生最主要的任務是醫(yī)治病人,治愈患者千萬但可能評不上任何職稱,評上了職稱又有可能實際醫(yī)學水平不高。科研評價機制亟需科學、客觀、公正、的改革與探索,助力提高科研效率與質量。

“去指標論”勢在必行

但非完全摒棄指標

“去指標”就能走出“唯指標”的誤區(qū)嗎?也并非如此。總有新的評價體系會替代,我們破了“唯指標”,但若沒有找到合適的方法“立”,則學術誠信、腐敗、風氣消弭等問題依然會來到。“唯指標”與“完全去指標”都是兩個極端的誤區(qū),我們需要做的是尋找這中間能發(fā)揮指標最大意義與價值的位置。縱然過去幾十年中,科教領域對SCI的指標依賴越來越強以至步入一定誤區(qū),但不能否認與SCI相關的指標體系對激勵科研、加快科研與國際接軌、促進學術發(fā)展的積極作用。

再回到文初提到的《若干意見》,“SCI論文是發(fā)表在SCI收錄期刊上的論文,相關指標包括論文數(shù)量、被引次數(shù)、高被引論文、影響因子、ESI(基本科學指標數(shù)據(jù)庫)排名等,不是評價學術水平與創(chuàng)新貢獻的直接依據(jù)”“評價重點是論文的創(chuàng)新水平和科學價值,不把SCI論文相關指標作為直接判斷依據(jù)”,要摒棄的是“直接依據(jù)”,以更加客觀的視角去看待。不破不立,既然有“破”,必然要有“立”。立在“論文的創(chuàng)新水平和科學價值”“對解決生產(chǎn)實踐中關鍵技術問題的實際貢獻,以及帶來的新技術、新產(chǎn)品、新工藝實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應用的實際效果”。

反思:SCI真的是關鍵嗎?

未來如何科學評價和使用它?

雖然我們從SCI評價指標的角度展開對“唯指標論”和“去指標論”的過程闡述,看似科研界的指標論從SCI開始,去指標又以SCI為導火索,SCI真的是其中的關鍵嗎?實際上,SCI指標只是大大小小評價體系中的一個突出點,它本身是客觀的,就像科技,是把雙刃劍,究竟是利是弊,取決于使用者。因而,SCI從來不是關鍵或中心,而是使用者,SCI不背“引入誤區(qū)”這個巨大的“鍋”。

從SCI引入中國評價體系之初,到今日提出“逐漸取消”,我們變的只是評價方式,不變的是評價宗旨——科學公正;不變的是目的,即科學精神、創(chuàng)新質量、服務貢獻與學術初心。國家出臺“去指標”政策,并不是要對SCI下手,而是優(yōu)化評價方式,使其與評價宗旨更加擬合。所以,論文該寫還得寫,科研該做還得做。

參考文獻:

[1]李志民.SCI崇拜別把中國科研帶偏了[N]. 中國青年報,2019-12-09(006).

[2]吳田. 建立科學的科研評價體系[N]. 中國社會科學報,2020-04-14(001).

[3]王朗.學術不端行為及應對策略[J].傳媒論壇,2020,3(06):98

[4]趙君,鄢苗.科研不端行為的概念特征、理論動因與影響因素[J].中國科學基金,2016,30(03):243-249.

[5]楊雪梅,劉玲玲,楊芳,張可.科研院所科研項目全過程績效評價指標體系分析[J].科技風,2020(06):254.

作者:胡佳英

浙江大學傳媒與國際文化學院《數(shù)據(jù)挖掘與可視化》課程出品

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司