- +1

廈門人吃了幾百年的姜母鴨,憑啥這么好吃?

原創 風物菌 地道風物

風物君語-

廈門姜母鴨

肉香姜也香

說到廈門美食,海鮮占據半壁江山,另外半邊則是插翅也難飛的鴨子。作為廈門土著,從小拽著爸爸的衣角混跡在深夜街頭,深知這時候的老饕們,一定會在鴨肉攤前尋找,冬粉鴨、熏鴨、白斬鴨、咸水鴨……“咔嚓,咔嚓”,店家的刀起刀落之間,下酒拼盤組隊集結完畢。

但在眾鴨之中,廈門人最愛的還是姜母鴨,愛它的霸氣側漏,愛它還未出場已然香飄街巷。在入口的瞬間,姜母鴨所回報的香嫩,讓幾個小時的排隊等候,都變得值得!

姜母鴨是啥?

“姜母鴨”這個名字,讓初次聽聞的人困擾很久,為什么要叫姜母鴨啊?公鴨子不能做嗎?到底是“姜+母鴨”還是“姜母+鴨”?很多人可能會如此斷句:姜、母鴨,但其實應該是姜母、鴨!

廈門人將三年以上的老姜成為“姜母”,篤信它能驅寒祛濕。

明黃色的老姜一片片攤晾在空氣中,水分逐漸被風帶走,讓老姜的脈絡更清晰。姜黃素被濃縮在姜片中,積蓄能量,等待釋放。

姜母的等待,自然是為了番鴨,只有優秀的番鴨,才能不辜負姜母的努力。

在閩南人的眼里“正番鴨”,是優秀的代名詞。不大不小的青年正番鴨,胸脯的線條隨著肌肉隆起得恰到好處,皮脂也不過于油膩,豐腴正當年。

制作姜母鴨之前,必須要讓正番鴨的血水排凈,保證鴨肉的鮮美不沾染腥膻。同時將鴨毛處理干凈,尤其是毛孔里的細毛,每一根都會手工挑選干凈。

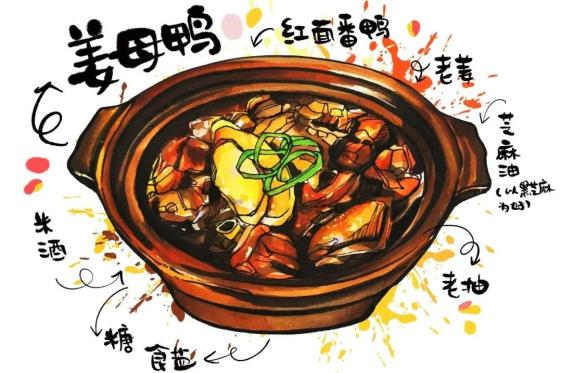

姜母和番鴨準備就緒,接下來就是佐料的“表演時間”,麻油、老抽、蠔油……各家的配方不盡相同,但終極目標都是為了促進姜母鴨誘人的“焦糖色”。在這方面,這些佐料看上去平平無奇,其實卻是姜母鴨制作過程中的點睛之筆。

做法上也分門派,有切塊煮的,有整只煮的,但當地人還是更鐘愛整只烹煮,這樣鴨身的皮脂在圓底的砂鍋里,受到更均勻的上色。隨著不停翻動,形成表皮焦脆、鴨肉鮮嫩等不同的口感,入口的時候,帶來更加豐富而有內涵的味覺體驗。

準備齊全,就等下鍋,這是一只鴨的“高光時刻”,姜母鴨將在這里完成它的終極進化。

把半干的老姜片鋪在鍋底,加入獨門秘笈的醬汁,爐火燃起,猛轉小火,掀蓋覆蓋間,鴨子并不煎熬,姜母和調料幻化成的曼妙口味,環繞在鴨肉周圍,在高溫下溫柔地進入鴨肉的纖維之中。于是這只鴨,變得越發溫柔軟嫩。

經過高溫淬煉過的姜母鴨,入口那份溫熱的焦香濃郁,混合了鴨油和麻油的香,姜本身的辛辣已經完全消失,只剩下了耐嚼的質感和微微的甜,多么壯闊而又立體的口感。最重要的是,還特別地下飯。

一鴨一鍋,味道出眾

每一只鴨的最高禮遇,就是獨坐一鍋。烹飪姜母鴨需要在傳統砂鍋中完成美味的醞釀,一鴨一鍋烹制,砂鍋的微小細孔更能在均勻受熱的同時,讓鍋中的鴨子和姜母、麻油等調料更好地相互浸潤融合。

每一只爐火上的姜母鴨,在一排砂鍋里實現鴨生的“完美逆轉”,隨著此起彼伏的咕嘟咕嘟沸騰聲響,幾個來回之后香氣不斷飄散開來,飄飄裊裊地傳遍了半條街。看著老板趁熱端來“噗呲噗呲”沸騰著的姜母鴨,這眼睛可就移不開了!老板就要發力了,砂鍋離火,沸騰的頻率降低,咕嘟聲漸弱,而香味撲鼻更甚。

沒有裂鴨,哪來高潮?煮好的完整鴨子,一邊熬出干香,一面用剪子咔嚓咔嚓剪碎。有的姜母鴨店沒有裂鴨這個環節,總覺得少了一個相當明艷的高光時刻。顧客多的時候,一個個等待得也并不焦躁,因為每一雙眼睛都注視著這百看不厭,聲色俱佳的表演。

每一聲咔噠,都震顫耳朵,刺激唾液分泌,撩動吃貨的心。而絲毫不亂地恐怕只有主理人老板了吧。

- END -

文 | 朗寧

編輯 | 王小懶

封圖攝影 | 原享

本文未署名圖片版權均歸“原享”所有

本文版權所有——微信公眾號:地道風物

未經許可,請勿轉載,違者必究

原標題:《廈門人吃了幾百年的姜母鴨,憑啥這么好吃?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司