- +1

黑命攸關(guān)|21世紀(jì)的黑豹黨?黑權(quán)運動的延續(xù)與轉(zhuǎn)化

近日,明尼蘇達(dá)州的黑人因涉嫌使用20美元假鈔而死于警察暴力執(zhí)法的事件,在全美各大城市掀起大規(guī)模抗議,成為上世紀(jì)中葉美國如火如荼的民權(quán)運動的回聲。《澎湃新聞·思想市場》推出“黑命攸關(guān)”(此處采用豆瓣網(wǎng)友gonggong對BLM的翻譯,特此致謝)專題,從不同視角切入這場聲勢浩大的黑人運動,并借此梳理二十世紀(jì)民權(quán)運動的遺產(chǎn)。

沒有斗爭就沒有進(jìn)步。那些聲稱贊賞自由卻反對激怒的人,就像是不耕地卻想得到莊稼,不打雷閃電卻想獲得雨水,不想聽到浪潮的咆哮卻想擁有海洋。

——弗雷德里克·道格拉斯

If there is no struggle there is no progress. Those who profess to favor freedom and yet deprecate agitation are men who want crops without plowing up the ground; they want rain without thunder and lightning. They want the ocean without the awful roar of its many waters.

——FREDERICK DOUGLASS

開始于5月底且仍在持續(xù)中的弗洛伊德抗議活動已經(jīng)席卷了美國三十多個州、兩百多座城市,成為該國自1968年民權(quán)活動家馬丁·路德·金被槍殺以來規(guī)模最大的種族抗議事件。僅從參與的地域范圍和人數(shù)來看,這次抗議活動的強(qiáng)度僅次于美國內(nèi)戰(zhàn),使得新一代黑人激進(jìn)運動再次引起全球輿論的關(guān)注。

一切其來有自。如果僅在8年前,當(dāng)人們被問起什么樣的集體行動可以展示非裔美國人對其種族受壓迫歷史的態(tài)度,答案多半是50年前的民權(quán)運動(civil rights movement)或黑權(quán)運動(black power movement)。一點兒也不奇怪,那些過去參與到這些運動的老人們反復(fù)在問:“今天的年輕人到底怎么了?為什么他們遭受壓迫,卻鮮有反抗?”不過他們很快被證明是錯的。新的黑人激進(jìn)運動也有一個響亮的名字:#Black lives matter。很難想象,如果缺乏運動組織者的長期社區(qū)投入以及跨組織和跨地域協(xié)作,黑人青年弗洛伊德的死可以帶來如此聲勢浩大的集中抗議,并伴隨著清晰和多層次的訴求。

那么,#BLM是民權(quán)運動或黑權(quán)運動在新世紀(jì)的重演嗎?在這場運動中最引人矚目的組織會成為新一代的黑豹黨嗎?誰是馬丁·路德·金,誰又是馬爾科姆·X?但也許正應(yīng)了那句老話:“歷史不會重復(fù),只是押韻。”如果我們像國內(nèi)一些輿論那樣認(rèn)為今天正在發(fā)生的運動只是照搬過去失敗的革命經(jīng)驗,那么未免太過食古不化。而用當(dāng)權(quán)者的意識形態(tài)來貶低和抹黑今天的新運動,則不光是貽笑大方,更可能是居心不良了。本文將簡要介紹#BLM是如何處理民權(quán)運動與黑權(quán)運動的思想遺產(chǎn)的——這里的關(guān)系并不簡單,既涉及到延續(xù)、繼承和轉(zhuǎn)化,也涉及到吸取教訓(xùn)、反思和發(fā)展。

民權(quán)運動與黑權(quán)運動

我們?nèi)绾卫斫狻凹みM(jìn)主義”(radicalism)?一般來說,社會的主流敘述可以給我們一個很好的參照。自20世紀(jì)60-70年代黑人運動消退以來,一直有證據(jù)表明美國官方更傾向于認(rèn)可以爭取公民權(quán)利(如投票權(quán)、選舉權(quán)和教育權(quán))為主要目標(biāo)的民權(quán)運動,并將其納入學(xué)校、紀(jì)念活動等公民教育的范圍,卻刻意忽視緊隨而來的黑人權(quán)力運動(black power movement,又稱“黑權(quán)運動”),似乎希望它早一點被民眾忘掉——后者以其對黑人自決的強(qiáng)調(diào)和對民權(quán)運動非暴力特征的否認(rèn)而聞名。

因而在官方的敘述當(dāng)中,當(dāng)1964年約翰遜政府在馬丁路德金的再三催促下頒布民權(quán)法案,宣告阻撓投票和種族隔離行為的非法化,美國就正式開啟了一個“后種族時代”(post-racial era),意味著這片土地上即將不再有種族歧視和不平等,一切都會向好。這種樂觀態(tài)度在第一位非裔黑人總統(tǒng)奧巴馬上臺時還達(dá)到了它的又一個頂峰。

然而歷史真相并非如此。回顧1964年馬爾科姆·X在民權(quán)法案被總統(tǒng)簽署生效前發(fā)表的演講《選票或子彈》(The Ballot or the Bullet),我們發(fā)現(xiàn)這位運動領(lǐng)袖在向他的聽眾提出警告:當(dāng)前的選舉不過是一場政治游戲,是白人對黑人進(jìn)行收買以納入現(xiàn)行秩序的手段。

“不到選舉的時候你就找不到他們(白人政治家),他們作出虛假的承諾來填補(bǔ)我們的失望,但這只會讓事情更糟······我不是一個政治家,我既不是民主黨人也不是共和黨人,我也不是一個美國人······我是作為美國所謂民主的受害者在說話······我們沒有看到美國夢,我們遭遇的只是美國噩夢(American Nightmare)······如果你會進(jìn)監(jiān)獄,那又怎樣?如果你是一個黑人,你生來就在獄中。”

這些放在今天仍然極具穿透力的話語表明,分歧從一開始就公開存在,運動具有兩個迥乎不同的方向。《從公民權(quán)利到黑人解放》(From Civil Rights to Black Liberation: Malcolm X and the Organisation of African-American Unity)一書的作者威廉·賽麗斯(William Sales)在杜波依斯(W.E.B Du Bois)“雙重意識”(double conscious)的基礎(chǔ)上,發(fā)展出這樣的觀點:白人實際上通過“美國夢”和“種族關(guān)系儀式”(etiquette of race relations)兩類意識形態(tài)取向來實現(xiàn)種族主義的控制。“美國夢”促使黑人渴望融入到一個被白人建構(gòu)出來的富足美好的生活幻景,“種族關(guān)系儀式”則讓黑人處于種族等級的底端,在主從關(guān)系中產(chǎn)生相對白人的自我貶低意識。簡單的說,一邊是招安,一邊是壓抑。就意識形態(tài)而言,對“美國夢”以及”種族關(guān)系儀式”的不同態(tài)度,決定了民權(quán)運動與黑權(quán)運動的關(guān)鍵性分歧。

也是從這一核心出發(fā),當(dāng)下的#BLM總體上更接近于黑權(quán)運動,不僅將種族主義批判建構(gòu)在對美國制度的整體性批判之上,而且強(qiáng)調(diào)黑人社區(qū)的自主性,試圖為全球社會變革提供更進(jìn)步的替代性方案。這使它展現(xiàn)出一種不同于傳統(tǒng)民權(quán)組織(如NAACP)的激進(jìn)姿態(tài),并因而在運動的頭幾年遭到來自民主黨和共和黨兩邊的批評。需要提前交代的是下文對“#BLM”、“blm”、“m4bl”三個代稱的用法做了明確區(qū)分,由于#BLM運動的去中心化性質(zhì),其內(nèi)部包含著不同的立場和行動。其中的激進(jìn)派已經(jīng)發(fā)展為一個由50多個核心組織相互協(xié)作的運動聯(lián)盟M4BL(黑生命運動,Movement for black lives),并在很大程度上主導(dǎo)了#BLM運動的方向。與此同時,存在一個專門設(shè)立的獨立組織blm,它是M4BL最具有影響力的參與組織之一。下文在對運動的關(guān)鍵性戰(zhàn)略思想(以及它們?nèi)绾蜗嗷ソ豢棧┱归_論述時,也會注意展示不同主張之間較重要的差別。

對制度性種族主義的批判

我們現(xiàn)在很容易在新聞網(wǎng)站和社交媒體上看到#BLM運動者針對制度性種族主義(systemic/institutional racism)的批判言論。這一術(shù)語最早來源于學(xué)生非暴力協(xié)調(diào)委員會(SNCC)的兩位創(chuàng)始人斯托克利·卡邁克爾(Stokely Carmich)和查爾斯·漢密爾頓( Charles V. Hamilton )于1967年一起撰寫的著作《黑人權(quán)力:解放的政治學(xué)》(Black Power: The Politics of Liberation)。這本書很明顯地繼承了馬爾科姆·X關(guān)于黑人民族主義的思想,將黑人自決放置到一個核心的位置,并帶有更為濃厚的社會主義色彩,以示與白人資本主義體系的區(qū)別。

在作者看來,有必要區(qū)分個體性種族主義和制度性種族主義。前者往往更加顯而易見,更容易受到公眾的譴責(zé),例如“(白人)恐怖分子炸毀黑人教堂并殺死黑人兒童“,抑或”黑人家庭搬入白人社區(qū),他們的房屋卻被燒毀,人被趕了出去”。但制度性種族主義被認(rèn)為是更具有根源性質(zhì)的,它使得黑人家庭缺乏足夠的食物、住房、醫(yī)療和教育設(shè)施,黑人社區(qū)成為世代延續(xù)的貧民窟。可是很少有人指責(zé)后一種種族主義,因為它是由“社會中那些已經(jīng)建立起來的受人尊敬的力量運作”所帶來的結(jié)果,也更加隱形。實際上,直到今天人們還在指責(zé)黑人貧窮是由于他們自己的懶惰和不負(fù)責(zé)任,這與他們指責(zé)那些攻擊黑人的白人不夠善良的做法其實是基于同一種觀念:好像一切只是個人修養(yǎng)的問題,種族主義不過是下雨天不小心粘上人們褲腿的泥漬。

對制度性種族主義的批判首先乃是對黑人身份集體和歷史存在的一種承認(rèn)。這個種族是在漫長的三角貿(mào)易中被白人殖民者從非洲掠奪到美洲土地上來的。南方棉田和老爺家的奴隸,大遷移中的廉價勞動力,被種族隔離的二等公民,被扔棄在缺乏投資的內(nèi)城貧民窟,毒品戰(zhàn)爭以來的大規(guī)模監(jiān)禁,金融危機(jī)下的無家可歸,新冠疫情中的慘重?fù)p失,這些進(jìn)程中從始至終的強(qiáng)迫性安排,使得種族主義得以在經(jīng)濟(jì)、政治和文化等各方面貫穿美國的歷史。只有在這種批判和承認(rèn)的基礎(chǔ)上,我們才能理解#BLM將對非裔美國人的歷史賠償作為運動明確目標(biāo)的正當(dāng)性。(就在6月13日,加州議會通過了賠償法案,將建立專門小組負(fù)責(zé)研究具體的賠償事宜。)

也正是沿著制度性種族主義的框架,以塞德里克·羅賓遜(Cedric Robinson)為開端的黑人激進(jìn)學(xué)者在黑人街頭運動偃旗息鼓以后的幾十年里發(fā)展出一套更為精細(xì)的理論框架——種族資本主義(racial capitalism)。這不僅指種族等級制的歷史傳統(tǒng)甚至可以追溯到歐洲民族國家形成的過程——前資本主義時代的封建社會,是種族主義塑造了資本主義,而且指如果沒有奴隸制資本主義就無法存活。直到今天資本主義依然通過對非白人種族的商品化和其它形式的掠奪來延續(xù)自身。在M4BL官網(wǎng)上我們可以看到這樣旗幟鮮明的宣言——我們是反資本主義者,我們相信并理解:黑人在當(dāng)下的全球種族資本主義的體系之下絕不會獲得解放。也正是基于這些分析,M4BL提出經(jīng)濟(jì)正義的訴求,要求扭轉(zhuǎn)生產(chǎn)和分配不公,并在歷史賠償?shù)捻椖恐幸鬄槊總€黑人提供最低生活工資(minimum livable wage)——無條件基本收入的另一種代稱。

從黑人民族主義到國際主義

在黑權(quán)運動的傳統(tǒng)中,國際主義主張實際上與黑人民族主義(Black Nationalism)相互嵌合。這一傳統(tǒng)的思想來源仍然可以在《黑人權(quán)力:解放的政治》中找到:斯托克利·卡邁克爾和查爾斯·漢密爾頓將非裔美國人視為美國內(nèi)部的被殖民者,盡管并不存在一塊實存的殖民地,但美國黑人的存在即是殖民地本身。就像宗主國要求非洲的黑人為他們采集和運輸原材料那樣,白人也從美國黑人在棉田和工廠里付出的勞動中剝奪剩余價值,非裔美國人因而與他們在非洲受到英國和法國侵略的黑人同胞共享了歷史和斗爭目標(biāo)。

這一戰(zhàn)略思想并非簡單的修辭。正如弗朗茲·法農(nóng)在《大地的不幸者》中指出的,構(gòu)建“民族意識”和“民族文化”是進(jìn)行反抗殖民主義斗爭的必要過程。“民族文化”也只有與物質(zhì)上的斗爭相結(jié)合才能真正擺脫殖民主義的枷鎖。盡管這種本質(zhì)主義的認(rèn)識論通過把非洲黑人同化為一個整體從而忽視了內(nèi)部的差異性,但作為戰(zhàn)略在當(dāng)時被認(rèn)為是可以接受的。

黑權(quán)運動的這些主張也與當(dāng)時的國際環(huán)境密不可分。1960年代經(jīng)歷了非洲殖民地爭取獨立和自主權(quán)的高潮,十年間前后共有32個地區(qū)從宗主國的控制中擺脫出來并成立國家。 古巴的社會主義革命和建設(shè)、中國的文化大革命和越南戰(zhàn)爭都對美國黑人的激進(jìn)運動產(chǎn)生影響。正是在這種更為廣泛的意義上,運動者認(rèn)為美國黑人爭取黑人權(quán)力、要求自決的斗爭是全球反帝解殖運動的一部分。這股思潮也與不斷發(fā)展的泛非主義以及日后興起的非洲未來主義產(chǎn)生了交織。馬爾科姆·X在生命中的最后幾年建立了非裔美國人統(tǒng)一組織(Organization of Afro-American Unity),作為對大洋對岸非洲統(tǒng)一組織( Organisation of African Unity)的回應(yīng)。運動中的黑豹黨曾在英國、阿爾及利亞創(chuàng)建國際分支。一些流亡的黑權(quán)運動者則在非洲積極開展促進(jìn)泛非主義和社會主義的政治活動。

相比之下,在今天的#BLM參與者中談?wù)搰H主義似乎更難以理解。作為組織的#BLM的確在英國和加拿大擁有國際分支,在這次弗洛伊德抗議活動中我們也看到跨越國界的聯(lián)動。但這種活動所建構(gòu)的統(tǒng)一身份似乎是難以持續(xù)和略顯空乏的。如果說1960s黑權(quán)運動中的黑人民族主義或是服務(wù)于串聯(lián)起“第三世界”的社會主義革命圖景,或是設(shè)置了泛非主義的民族-地域聯(lián)合的明確議程,那么#BLM的國際參與者似乎僅僅是抗議針對黑人的暴力事件本身。這也是他們對這項運動最直接的理解,因此決定了抗議的聯(lián)動僅僅可能停留在對美國運動的聲援上,而尚難以轉(zhuǎn)化為可與美國本土程度相匹敵的本地運動。響應(yīng)最熱烈的地區(qū)也往往是與美國存在相似種族問題的發(fā)達(dá)國家。這顯示#BLM要開展全球活動,面臨著與黑權(quán)運動時期完全不一樣的國際反應(yīng)。

另一方面,#BLM的運動者似乎也意識到必須直面民族主義這一前輩運動遺產(chǎn)可能帶來的副作用。盡管對非洲的想象仍然時常出現(xiàn)在黑人社區(qū)的文藝創(chuàng)作當(dāng)中(例如2018年的影片《黑豹》),但這個憧憬的確比1960s更加遙遠(yuǎn)和陌生了。blm在其官網(wǎng)上宣稱,今天的黑人社區(qū)存在著一種普遍的“狹隘民族主義”,而要建立一個“將所有人帶到最前沿”的運動,就必須超越它。運動的聯(lián)合創(chuàng)始人Alicia Garza在一次訪談中說道:“當(dāng)我們說Black Lives Matter時,我們并不是在說其他生命都不重要。我們并不是說其他??有色人種和移民社區(qū)里的生命不重要。我們對狹隘的民族主義政治不感興趣,對壓迫奧運會(oppression olympics)也不感興趣。”正是基于此,M4BL設(shè)置了專門針對移民的議程,例如要求撤銷1996年《犯罪和移民法案》,結(jié)束驅(qū)逐出境、移民拘留和移民海關(guān)執(zhí)法局的突襲行動,并在移民法院中設(shè)置合法代表。#BLM的另一位聯(lián)合創(chuàng)始人Opal Tometi則長期致力于促進(jìn)移民正義的社區(qū)工作,她本身也是一位尼日利亞裔的移民后代。通過移民議題的討論和行動,#BLM因此具有更廣泛的國際行動的潛力——盡管目前這一點似乎還沒有展現(xiàn)出來。

此外,與許多人的想象不同,盡管#BLM以黑人種族問題作為分析和行動的切入點,但其政策平臺所提出的許多目標(biāo)是具有普惠性質(zhì)的,例如真實的全民醫(yī)療保險,工人在公立和私營機(jī)構(gòu)的組織權(quán),結(jié)束自然資源的私有化以及警察的去軍事化。這些目標(biāo)顯然體現(xiàn)出M4BL對美國當(dāng)代左翼運動議程的廣泛吸納。

然而在政策方向以外,運動出于獨立性而時常表現(xiàn)出的對結(jié)盟的謹(jǐn)慎,卻反而招致了一些左翼建制派的批評。實際上,自黑權(quán)運動開始,激進(jìn)運動者就注意保持與體制內(nèi)工會、自由派民主黨人以及改良團(tuán)體的距離。基于這一點,#BLM常常受到的指責(zé)是,運動過于注重身份政治框架下的邊緣群體,從而忽略了階級政治的有效性。然而對階級政治的關(guān)注并不意味著要被納入到官僚化的體制框架內(nèi)。當(dāng)#BLM的西雅圖運動者在2016年民主黨總統(tǒng)候選人桑德斯的演講中上臺打斷他時,#BLM遭到了來自一些白人左翼的攻擊——采用了在歷史上反復(fù)出現(xiàn)的經(jīng)典敘事:黑人的身份政治打破了工人階級團(tuán)結(jié),使得統(tǒng)治者坐收漁利。這似乎在暗示,是#BLM擴(kuò)大了種族分裂,從而導(dǎo)致特朗普上臺,民主黨人敗選——聽上去就像是黑人導(dǎo)致了種族主義。在這些指責(zé)者看來,并不存在黑人的獨特利益。只要白人工人階級的利益得以最大化,黑人也同樣會受益。因而他們不明白為什么#BLM的運動者會拿民主黨中最進(jìn)步的政治家開刀。但這被黑人運動者認(rèn)為是錯的,我們在后文還會談到這一點。

在社區(qū)自決中探索替代性方案

我們常常會聽到黑豹黨在黑人社區(qū)當(dāng)中開啟免費早餐、兒童教育和掃盲以及免費醫(yī)療的一系列生存計劃(survival programs),而持槍的黑豹黨黨員也通過警察巡邏(police patrol)的方法對黑人社區(qū)行使武裝自衛(wèi)權(quán)。FBI曾經(jīng)將這類計劃視為黑豹黨最具有威脅性質(zhì)的活動,因為這是動員和組織社區(qū)的有效抓手。但令人吃驚的是,今天的#BLM在社區(qū)自決的計劃上走得比黑豹黨更遠(yuǎn)。M4BL要求實現(xiàn)社區(qū)的集體所有權(quán),包括廣泛建立食品、住房等合作社、土地信托以及社會經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò);社區(qū)對學(xué)校和執(zhí)法機(jī)構(gòu)實現(xiàn)直接民主控制,并通過參與式預(yù)算(participatory budget)參與各級的財政決策;從警察和監(jiān)獄撤資并將財政預(yù)算轉(zhuǎn)移給黑人社區(qū)的建設(shè)項目。通過不同目標(biāo)組織的協(xié)作,這些計劃正在落實當(dāng)中。

很大程度上,社區(qū)自決是對斯托克利·卡邁克爾和查爾斯·漢密爾頓所強(qiáng)調(diào)的“社區(qū)意識”(community consciousness)的發(fā)展。在他們看來,“社區(qū)意識”是黑人取得民族自決權(quán)的基礎(chǔ)。黑人權(quán)力的實現(xiàn)必須保證黑人社區(qū)的自我控制。但在黑人社區(qū)內(nèi)部建立起來的權(quán)力機(jī)制又不能移植美國體制,比如黑人也不應(yīng)該照搬或融入美國的代議制民主政治:

“黑人權(quán)力······并不等同于將黑色面孔放進(jìn)辦公室。黑色的能見度不是黑人權(quán)力(black visibility is not black power)。”(《黑人權(quán)力:解放的政治學(xué)》)

黑人當(dāng)中受過教育的知識分子也應(yīng)該避免被收編、納入白人(資本主義)秩序:

“黑人的目標(biāo)絕不能是融入中產(chǎn)階級······中產(chǎn)階級的價值觀允許黑人社區(qū)破敗的持續(xù)存在······它基于物質(zhì)的擴(kuò)張而不是人性的增長······這一階級是反人道主義的且是一種使種族主義持久化的社會力量。”(《黑人權(quán)力:解放的政治學(xué)》)

因而需要對美國進(jìn)行“政治現(xiàn)代化”。這個過程分為三步:(1)質(zhì)問社會舊的價值觀和制度;(2)尋找新的和不同形式的政治結(jié)構(gòu)來解決政治和經(jīng)濟(jì)問題;(3)擴(kuò)大政治參與基礎(chǔ),使更多的人參與決策。

然而很不幸,這一目標(biāo)并沒有通過黑權(quán)運動而實現(xiàn)。后種族時代黑人社區(qū)最大的變化之一,正是黑人精英被納入美國主流體制,且沒有改善大部分底層黑人的生活狀況。尤其在奧巴馬的時代,有成千上萬黑人官員、黑人公司高管以及知名度很高的黑人好萊塢名流和專業(yè)運動員,但這只是白人用來掩蓋自己“色盲”的手段,因為還有更多的黑人沒有被看到和聽到。根據(jù)皮尤研究中心(Pew Research Center)2014年的最新報告,白人家庭的財富中位數(shù)仍然是黑人和拉丁裔家庭的13倍。白人家庭年收入中位數(shù)為71,300 美元,而黑人為43,300美元。黑人的房屋擁有率僅為43%,而白人為72%。站在黑權(quán)運動的立場上去考慮,一小部分黑人精英獲益了,并且背叛了他們的社區(qū)。

因而重提社區(qū)自決的戰(zhàn)略思想無疑是M4BL對黑權(quán)運動理想的延續(xù)。但可以肯定的是,M4BL的社區(qū)自決思想已經(jīng)不是黑豹黨早期那種試圖把社區(qū)組織視為無產(chǎn)階級政黨與群眾取得聯(lián)系的渠道的主張,而更接近于黑豹黨領(lǐng)袖休伊·牛頓(Huey Newton)在1970年以后的思想轉(zhuǎn)變。他提出用公社聯(lián)合主義(Intercommunalism)來取代國際主義(Internationalism),因為在他看來,像中華人民共和國和越南民主共和國這樣的地區(qū)不應(yīng)該被稱為國家(nation),而應(yīng)被稱為人民解放的領(lǐng)土。世界革命應(yīng)當(dāng)建立起遍布于全球各地的獨立社區(qū),由這些社區(qū)組成合作框架下的公社聯(lián)合主義。盡管M4BL的社區(qū)概念并沒有鑲嵌在休伊的公社聯(lián)合主義的框架當(dāng)中,但對“社區(qū)”自洽的強(qiáng)調(diào)以及對“國家”的否定是氣脈相通的。后文“廢除主義”一節(jié)將進(jìn)一步佐證這一點。

在具體的落實方案中也同時可以感到M4BL從晚近運動和思想中接受的影響。它既是一種政治層面的”激進(jìn)民主“,旨在對代議制民主政治進(jìn)行變革,要求去層級化的民主控制(甚至是盡可能多的直接民主)以及用不同目標(biāo)的委員會替代劃分選區(qū)的選舉政治,因而從中可以找到占領(lǐng)華爾街運動和自治馬克思主義理論的影子,又旨在動搖私有制的合法性,要求工作場所的生產(chǎn)民主以及公共資源的集體治理。這些思路都展現(xiàn)出非常強(qiáng)烈的替代色彩。M4BL預(yù)計到2024年要實現(xiàn)5-10個黑人自治社區(qū)的建設(shè),一切正在進(jìn)行中。

廢除主義:對國家暴力投否決票

6月8日,當(dāng)弗洛伊德抗議事件的核心區(qū)域——明尼阿波利斯的市議會通過解散警察部門的議案時,運動者們舉著“廢除警察”的標(biāo)語在街道上呼喊。缺乏對這一話題日常關(guān)注的人或許會感到這一切是從天而降的奇聞。然而這并不是一時的頭腦發(fā)熱,與警察和監(jiān)獄廢除主義(Abolitionism)相關(guān)的學(xué)術(shù)研究和政策呼吁其實已經(jīng)有不短的歷史。

有關(guān)廢除警察的最近一本杰作來自2017年出版的《警務(wù)終結(jié)》(The End Of Policing),作者Alex.S.Vitale在書中指出,美國警察系統(tǒng)的局部改良措施要么只是促進(jìn)了它自身機(jī)構(gòu)和權(quán)力的擴(kuò)張,闖進(jìn)了它不該闖的領(lǐng)域,從而導(dǎo)致更糟糕的結(jié)果,要么就是治標(biāo)不治本,根本無法避免暴力的過度使用以及針對黑人社區(qū)的種族主義偏見。在這種情況下,黑人社區(qū)中的無家可歸者、身心障礙人士、性工作者、學(xué)生、幫派青年、毒品使用者、移民和偷渡客以及政治行動者只能繼續(xù)承受著原本不應(yīng)承受的虐待,從而加劇了他們的生活困境。

Michella Alexander則在更早的《新吉姆·克勞:色盲時代的大規(guī)模監(jiān)禁》(2010年)一書中探討了監(jiān)獄系統(tǒng)的種族主義。她指出,通過上世紀(jì)80年代起由美國政治家開啟的毒品戰(zhàn)爭,黑人種族被有針對性地遭到不成比例的拘捕和監(jiān)禁。這一趨勢一直延續(xù)至今,使得美國人口雖然只占世界人口的5%,監(jiān)獄人口卻占到全世界的25%。僅僅在30年內(nèi),美國監(jiān)獄人口擴(kuò)張了七倍,達(dá)到二百萬以上,其中有超過一百萬名非裔美國人,黑人被監(jiān)禁的比例是白人的六倍。作者認(rèn)為這種大規(guī)模監(jiān)禁是一個種族化的社會控制系統(tǒng),使得被監(jiān)禁的黑人陷入到遭受社會歧視以及經(jīng)濟(jì)邊緣化的底層生活中去,無法擺脫犯罪循環(huán)。

同樣關(guān)鍵地,國家暴力機(jī)關(guān)的廢除主義思想在激進(jìn)運動中得以廣泛接受,還應(yīng)該歸結(jié)為歷史上黑人運動所遭受的殘酷鎮(zhèn)壓。街頭運動中警察的過度暴力是常態(tài),甚至在民權(quán)運動中具有標(biāo)志性意義的塞爾瑪?shù)矫筛珩R利游行——在馬丁·路德·金“非暴力”的口號下,也在埃德蒙佩特斯大橋上遭到警察的暴力襲擊并造成傷亡。類似的事件不勝枚舉。此外,F(xiàn)BI針對黑人運動的激進(jìn)化制定了專門的計劃(COINTELPRO),不僅對黑權(quán)運動中的領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行監(jiān)聽,安插間諜,對參與運動組織者的家人進(jìn)行騷擾和恐嚇,而且長期進(jìn)行有計劃的謀殺和逮捕。

黑豹黨的核心領(lǐng)導(dǎo)人休伊·牛頓于1967年以謀殺罪名被捕,直到1970年獲釋。盡管在獄期間,黑豹黨發(fā)起了“釋放休伊”(Free Huey)的示威活動,這一口號在全球許多地方得到響應(yīng),成為反對美國種族主義和帝國主義的標(biāo)志,擴(kuò)大了黑豹黨的影響力,但休伊·牛頓的被捕仍然對黑豹黨的組織工作產(chǎn)生了巨大的負(fù)面影響。在他被捕期間,接替他的領(lǐng)導(dǎo)人弗雷德·漢普頓(Fred Hampton)和馬克·克拉克(Mark Clark)也在芝加哥被警察有預(yù)謀地殺害。當(dāng)休伊被釋放以后,由于他與另一位領(lǐng)導(dǎo)人艾爾德里奇·克里夫(Eldridge Cleaver)在應(yīng)對FBI策略上的分歧,黑豹黨陷入了分裂。SNCC前領(lǐng)導(dǎo)人斯托克·卡邁克爾則在成為黑豹黨的名譽主席并試圖推動兩個組織合并時,被FBI捏造具有特工身份,從而導(dǎo)致他與黑豹黨的決裂,并于次年在危險中離開美國。

鎮(zhèn)壓還表現(xiàn)為對黑人激進(jìn)運動高潮消退后長達(dá)幾十年的清算。在2007年舊金山八君子(San Francisco 8)事件中,八名黑豹黨前黨員以涉嫌在1971年謀殺警察為由遭到逮捕。被捕者中曾有人在1975年就被提起訴訟并做了陳述記錄。這些記錄成為三十多年后進(jìn)行清算的依據(jù)。然而當(dāng)法官發(fā)現(xiàn)這種記錄是在警察對嫌疑人進(jìn)行了長達(dá)三天的酷刑折磨后作出的,一切就不可采信了。這些酷刑包括電擊、鞭打、毆打、感覺剝奪、用塑料袋和濕毛巾造成窒息等等。直到一年后,指控才被撤銷。

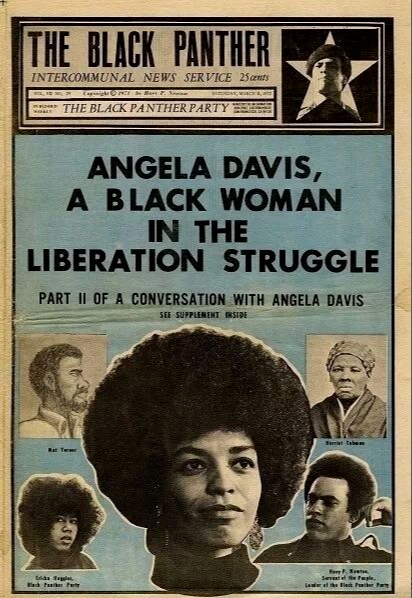

在這樣的背景下,黑人激進(jìn)主義者逐漸發(fā)展出廢除主義以及對監(jiān)獄工業(yè)綜合體(prison-industry complex)的批判理論。對這一理論作出基礎(chǔ)貢獻(xiàn)的也正是曾在黑權(quán)運動中經(jīng)歷過逮捕和監(jiān)禁的馬克思主義女權(quán)主義者安吉拉·戴維斯(Angela Davis)。安吉拉在上世紀(jì)60年代曾在加州大學(xué)洛杉磯分校任教,并最終由于其共產(chǎn)黨員的身份而遭到解雇,由于在1970年卷入一場黑人嫌犯與白人警察槍擊事件而受到指控。她沒有直接參與槍擊事件,但她被認(rèn)為購買了嫌犯所使用的槍支,這導(dǎo)致她四處逃亡并在幾個月后被捕。自上世紀(jì)90年代以來,通過多本相關(guān)著作(如Are Prison Obsolete、Abolition Democracy: Beyond Prisons, Torture, and Empire),她將美國囚犯人數(shù)的迅速增長歸因于私人監(jiān)獄公司的政治影響,他們通過向政府監(jiān)獄機(jī)構(gòu)提供商品和服務(wù)以牟取暴利,而政府機(jī)構(gòu)則希望借此來增加就業(yè)機(jī)會、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長并有效地控制有色人種等剩余人口。監(jiān)獄工業(yè)綜合體的最常見代理人包括簽訂廉價監(jiān)獄勞務(wù)合同的公司、建筑公司、監(jiān)視技術(shù)供應(yīng)商、經(jīng)營監(jiān)獄食品服務(wù)和醫(yī)療設(shè)施的公司、懲教人員工會、私人緩刑承包公司、律師以及代表他們的游說團(tuán)體。改變這一體制的根本方法是廢除警察和監(jiān)獄,將這些投資轉(zhuǎn)移到社區(qū)當(dāng)中以改善有色人種的經(jīng)濟(jì)條件。從這里我們可以看到,如果沒有安吉拉·戴維斯的理論貢獻(xiàn),我們在今天就看不到#BLM中關(guān)于廢除主義的呼聲。

但并不是所有參與到#BLM運動中的組織都支持廢除主義。盡管我們可以看到像MPD150這樣的激進(jìn)變革組織,他們對明尼阿波利斯市的警察局進(jìn)行了幾十年的效能評估,并認(rèn)為必須廢除這個機(jī)構(gòu)。他們同時把美國警務(wù)工作的起源追溯到奴隸巡邏:巡邏隊伍由奴隸主組成,將逃跑的黑奴抓捕歸案。這些巡邏隊中有一些直接演變成了警察部門,例如南卡羅來納州的查爾斯頓警察局。因而他們認(rèn)為“警察是種族控制制度的延續(xù)”,黑人“仍在與內(nèi)戰(zhàn)作斗爭”。但也存在像零運動(Campaign Zero)這樣的改良組織,他們認(rèn)為通過加強(qiáng)對警察執(zhí)法的問責(zé)制、加強(qiáng)訓(xùn)練、增加社區(qū)互動、給警察安裝人體攝像頭等措施就可以解決問題。盡管零運動并非M4BL聯(lián)盟中的組織,但仍然屬于#BLM運動的一部分。

交叉性:走向承認(rèn)差異的聯(lián)合

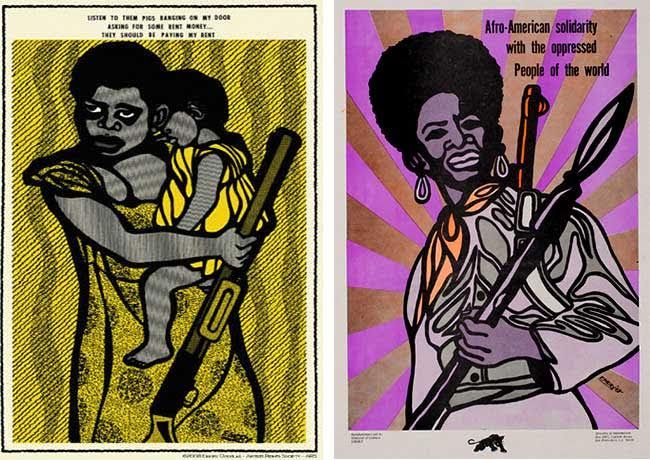

這張Huey Newton的著名照片中,他身著黑豹黨的典型制服,左手執(zhí)矛,右手執(zhí)槍坐在一把藤條椅上,地面則鋪著一張黑白相間的斑馬紋地毯。照片底部標(biāo)注著幾行小字:“種族主義警犬必須立即從我們的社區(qū)撤出,停止對黑人的肆意謀殺、殘酷和折磨,否則將面臨來自武裝人民的憤怒”。在六七十年代,這張照片成為黑豹黨的宣傳海報,在許多黑人的心目中,它成為“黑人權(quán)力”的一個具象闡釋。

然而,這張照片也代表了上世紀(jì)黑人運動的另一個重要方面,那就是由克里斯馬型的男性領(lǐng)袖主導(dǎo)的運動政治。當(dāng)運動整體呈現(xiàn)出對男性氣質(zhì)的強(qiáng)調(diào),女性運動者就不得不忍受性別偏見和父權(quán)制的招待,更不用提性少數(shù)運動者(例如Bayard Rustin),盡管Ta們?yōu)檫\動做出了突出和實際的貢獻(xiàn)。因而,伴隨著黑人激進(jìn)運動的是黑人女權(quán)主義在1960年代的興盛。

一個不得不提的人物是埃拉·貝克(Eella Baker)。作為一名黑人女性,她的工作影響了從全國有色人種協(xié)會(NAACP)、南方基督教領(lǐng)導(dǎo)人會議(SCLC)到學(xué)生非暴力協(xié)調(diào)委員會(SNCC)、黑豹黨(BPP)在內(nèi)的一系列關(guān)鍵運動組織。但她對運動中的男性霸權(quán)持廣泛批評。埃拉·貝克曾經(jīng)擔(dān)任SCLC的第一任主管,但在短暫任期后被迫離開了組織。這一職位被給予了馬丁路德金的一位男性伙伴。在埃拉·貝克看來,馬丁路德金高高在上,與黑人民眾的接觸不多,且SCLC的權(quán)力過于以金一人為中心。1960年,埃拉·貝克幫助舉行抗議活動的黑人大學(xué)生創(chuàng)建了SNCC,并鼓勵這一組織更加注重集體領(lǐng)導(dǎo)、基層組織和女性參與。“做事的人做決定”,這就是埃拉·貝克給年輕人們的忠告。然而,SNCC的女性仍然沒有機(jī)會成為該組織的最高領(lǐng)導(dǎo)者。許多時候,她們只是被任命為文職和家政人員,而男性則參與決策。因而在1964年的一次組織會議上,女性運動者提交了一份文件,指出女性在組織中的邊緣地位,并把男性針對女性的偏見與白人針對黑人的偏見作類比。凱西·海登(Casey Hayden)和瑪麗·金(Mary King)后來據(jù)此寫作了《性別與種族》,這成為黑人女權(quán)主義中的重要文本。到1968年,女性專門在SNCC中成立了黑人女性解放委員會以推進(jìn)相關(guān)工作。

盡管黑豹黨比以往任何的運動組織都更加注重性別平等,并將女權(quán)主義作為官方指導(dǎo)思想的一部分,但黑豹黨仍然沒有避免類似的問題。黑人女性進(jìn)入黑豹黨的領(lǐng)導(dǎo)層是在警察大量逮捕和殺害男性成員的情況下發(fā)生的。埃萊恩·布朗(Elaine Brown)曾在1974-1977年間擔(dān)任黑豹黨的主席,但這是由于前主席休伊·牛頓因謀殺罪而逃亡到了古巴。休伊指認(rèn)她接替主席職位,并在1977年返回美國后不到一年內(nèi)重新成為了主席。埃萊恩·布朗在1992年的回憶錄《權(quán)力的味道》中寫道,為了維持自己的領(lǐng)導(dǎo)工作,她必須保持男性氣質(zhì)的工作作風(fēng),只有這樣才被認(rèn)為是正常的。而當(dāng)她管理黑豹黨學(xué)校的女性同事里賈納·戴維斯(Regina Davis)遭到一名男性同事的毆打時,休伊·牛頓并未對肇事者進(jìn)行譴責(zé),表示不愿意破壞男性之間的團(tuán)結(jié)。這一事件直接導(dǎo)致埃萊恩·布朗離開黑豹黨。

事實上,沒有女人的工作,黑豹黨是無法運作的。到1968年,黑豹黨有三分之二的成員都是女性。黑豹黨在社區(qū)開展的生存計劃大多數(shù)時候依賴女性成員,無論是烹飪廚師、教師、醫(yī)護(hù)人員還是管理計劃者的工作。

而黑人女權(quán)主義為今天的黑人激進(jìn)運動貢獻(xiàn)了一個非常關(guān)鍵的戰(zhàn)略思想:交叉性(Intersectionality)。這一理論指出人們是由于多種因素(社會、政治身份等等)的獨特結(jié)合而受到不公正待遇的。它反對孤立地分析每個造成不公正的因素,就比如對黑人女性的歧視不能理解為對黑人(男性)和(白人)女性的歧視的相加。因而在考慮到扭轉(zhuǎn)社會不公正的局面時,比如在社會運動中,不能由于忽視了相互聯(lián)系的壓迫因素而忽略了邊緣群體。

因而我們會在#BLM的各類組織中看到許多擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)者職務(wù)的女性以及酷兒。事實上,#BLM的最初三位發(fā)起人Alicia Garza、Patrisse Cullors和Opal Tometi均是女性,且一位是女同性戀者,一位是跨性別女性。在弗格森抗議中運用社交媒體進(jìn)行現(xiàn)場報道并一直具有廣泛影響力的DeRay Mckesson則是一位男同性戀者。我們在#BLM的政策當(dāng)中也可以看到許多針對邊緣群體(包括跨性別、障礙人士、移民、有犯罪記錄者等等)困境的訴求。這無疑加強(qiáng)了運動長期團(tuán)結(jié)的可能性。

然而,一種常見的質(zhì)疑是,這種交叉性模糊了階級政治的界限。就像我們在“黑人民族主義”一節(jié)提到的那樣,一些批評認(rèn)為黑人運動本身就是對工人階級的分裂——無論是以種族還是以性別、性取向等身份為基礎(chǔ)的政治運動,根本上都是對工人階級運動團(tuán)結(jié)性的破壞。它們轉(zhuǎn)移了焦點和注意力,分散了力量,從而更容易被各個擊破。但這種批評與資本主義民族國家籠絡(luò)工人階級的策略其實是一致的:它們都塑造出一種虛假的均質(zhì)化的利益分配,似乎工人與資本家在作為國家實體進(jìn)行國際競爭后會有相同的受益,實際上掩蓋了資本家剝削工人的事實。交叉性政治的核心精神在于,受壓迫者的利益應(yīng)該放在優(yōu)先位置考慮,尤其是作為邊緣群體的多重因素的受壓迫者。造成分裂的真正原因并不是身份政治本身,而是對身份政治的不予承認(rèn),比如種族主義和性別歧視。而彌合這種分裂的方法不是否認(rèn)它而是直面它。因而,唯一能夠克服分裂的方法是進(jìn)行交叉性的分析,并塑造一個承認(rèn)差異的運動聯(lián)盟。

例如,當(dāng)我們在談?wù)摷艺と说拇鰰r,必須談到有色人種女性以及移民女性。今天的“家政工人”之所以不被納入到能夠獲得保障的勞動關(guān)系范圍內(nèi),不僅是由于固化的性別分工使得女性參與的家務(wù)勞動長期不被視為有價值的勞動,而且由于有色人種女性在歷史上常常充當(dāng)白人家庭的家仆,相比白人女性參與社會生產(chǎn)更為滯后,這讓家政工作帶有了種族等級制的色彩。在職場上工作的中產(chǎn)階級白人女性選擇價格低廉的黑人或移民女性以節(jié)約再生產(chǎn)的開銷。對于第三世界移民女性來說,缺乏高資歷證明也使得她們不得不接受這種“本來沒有人做”的工作,缺乏本地住房則使得她們必須接受長期住家的工作。還有研究顯示,雇主實際上雇傭不同種族、膚色和文化(例如是否來自英語國家)的家政工人來從事不同的任務(wù),并提供有差異的薪水,從而在家政工人內(nèi)部形成了等級制度。

另一個反駁更能夠揭露對#BLM破壞團(tuán)結(jié)這種批評的荒謬之處:它似乎假設(shè)如果沒有這些“純粹”(和“純粹”的白人一樣純)階級政治以外的運動,最根本的階級斗爭就會降臨。它沒有考慮到現(xiàn)實中體制工會和政黨政治對階級運動的吸納,也沒有考慮到民族國家和等級制度并不會隨著階級斗爭的暫時勝利而消亡,它們也阻礙了階級斗爭的勝利。當(dāng)然,它沒有考慮到階級以外的任何東西。

實際上,交叉性會使運動更多、更密集、更廣泛。#BLM是當(dāng)今美國以工人階級為絕對參與主體的運動中最具規(guī)模也是最為激進(jìn)的。注意#BLM進(jìn)行結(jié)盟的工會組織,例如為15美元而戰(zhàn)斗(Fight For $15,以餐飲業(yè)等服務(wù)業(yè)工人為主)和教師工會——這些是全新的未受建制派控制的工會,最具有戰(zhàn)斗性。這些人要建立一個新社會,而不是選舉一個民主黨人去推行新的羅斯福新政。黑人是革命的領(lǐng)導(dǎo)者,而不是白人。

但也許,接受來自各方面的質(zhì)疑和挑戰(zhàn),是運動者必須面對的常態(tài)。盡管運動已經(jīng)歷經(jīng)了八年的考驗,并且在與歷史和現(xiàn)實的互動中形成了有機(jī)的戰(zhàn)略思想,但它將要面臨的困難可能還有很多。能否實現(xiàn)運動所制定下來的遠(yuǎn)景規(guī)劃,還取決于能否根據(jù)形勢變化進(jìn)行關(guān)鍵戰(zhàn)略的調(diào)整,并發(fā)展出適宜的具體戰(zhàn)術(shù)。但正如運動者Alicia Garza所說的那樣,要在當(dāng)下重建一個黑人解放運動,首先需要最大程度地動員黑人社區(qū),使人們愿意發(fā)出自己的聲音,走上街頭,關(guān)心彼此,想象一個不一樣的未來。至少在這一點上,#BLM已經(jīng)成功了。也許在下一個八年,我們會看到它更多的突破和創(chuàng)造。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司