- +1

73歲老人在川大蹭課17年:4次入俄當翻譯,經歷被拍成電影

原創 周刊作者團 世界華人周刊 來自專輯周刊人物志

世界華人周刊專欄作者:余葉子

在四川大學,曾出現過一位旁聽了17年的“老學生”,成天背著厚厚的俄語書,即使蹲在路燈下也忘我閱讀。

即使遭受旁人冷眼與嘲諷,他也從未想過要辯解,心里只有一個信念:把被顛倒的人生歷史重新顛倒過來!

近日,這位特別的讀書人再次引發社會關注,成為學習榜樣:7旬老人都如此拼了,你還好意思不努力?

然而,真正走近這位老人,了解他經歷的曲折,才恍然意識到,這并不是一個單純的勵志故事。

越是造化弄人越要抗爭到底

這位在川大頗有知名度的老人,原名王忠厚,1947年出生于重慶。

人生初始,他和其他普通孩子一樣過著尋常的生活。母親是煤礦子弟小學教師,父親是鎮政府職員,年幼的他也享受著來自家庭尋常的溫暖。

1964年,正在念初二的他因數學、俄語成績優異,吸引了女同學注意,被班主任老師莫名扣上了“白專分子”“思想反動”“學習勤奮”“誘惑異性”的帽子,勒令退學。

如此情形下,身為學校老師的繼父卻沒有為他說過半句話。

從小學一年級開始,王忠厚便有了兩個明確的夢想:成為一名研究員或是翻譯家。

被迫離開校園之后,王忠厚只好在家等待分配工作。

那時的他,“白天干家務,晚上睡不著,不知道出路在哪里。”

1966年,在家待業兩年的王忠厚終于等來了“出路”。他被分配到重慶北碚一家具廠做學徒,每天和幾十上百斤的樹木打交道,拼盡勞力將一根根粗壯的杉木從江邊撈起再扛到卡車上。

盡管歲月飛快地流走,但“文革”時代留下的傷痛卻并沒有隨之消失。

因著“白專分子”“思想反動”的標簽,他在工作單位經常遭到同事的冷遇。

辭職去川大旁聽!

他要把年少時失學受害的創傷都統統彌補回來,讓人生重來一遍。

后來,他以“張躍川”的名字繳了200元的旁聽費,正式進入川大數學系聽課學習。

這漫長的17年間,他嘗試鉆研過數學、拓撲學,甚至聽從醫生朋友建議學過針灸與按摩,但最后真正堅持下來的只有俄語。

然而只學習不工作的狀態,讓王忠厚在做旁聽生一年之后便花光了積蓄,日子很快變得困難起來。

面對生活的窘境,他卻依然只顧學習不思工作,哪怕住樓道,吃剩飯,躲廁所洗冷水澡也不肯離開川大,這個他認定能改寫命運的象牙塔。

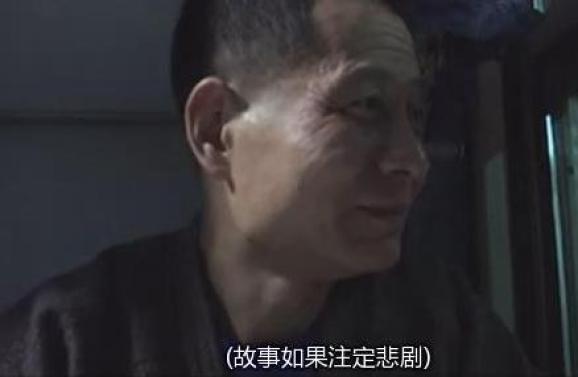

后來黃儒香導演把他的故事拍成了電影——《張博士》。影片真實記錄了一段張博士與學生聊天的場景,談及對未來打算,他很是憧憬:后半生,我想獲得第二次生命。

然而,對于一個無學歷無文憑無工作無家庭的“老男孩”而言,要逆襲人生,談何容易?

幾經波折,終于登上異國列車

但凡在川大接觸過王忠厚的人都知道,他雖然熱衷學習俄語,卻不愿意廣泛關注社會,或是打工補貼生活。王忠厚認為只有知識才能改變命運,他要等待一個時機,一舉成才。

2002年,這樣的時機還真的降臨了:四川省農業廳計劃在四川大學選派學生,以勞務輸出的方式前往俄羅斯做翻譯。

四川省農業廳工作人員在了解他的真實情況后,經過慎重的商議討論,還是給王忠厚爭取到了一個名額。

當一切在往他如愿的方向發展時,單位的身份認證問題又成了一道坎,跨在了王忠厚與夢想之間:要想辦理出國務工手續,必須出具所在單位的證明。

一面是所剩不多的申請辦理時間,一面是難以獲取的單位證明和擔保,放在別人面前,很可能知難而退,但王忠厚卻趕緊回家理發,精神抖擻地前往汽車站,坐上了去重慶的大巴。

時間很緊,對于王忠厚而言,重慶此行是一件事關命運的大事。

幾經輾轉,來到弟弟家,敲門卻久無人應。

等弟妹開門之后,遭遇的卻是一張冷臉。弟弟明知王忠厚要來,卻跟弟妹留下一句“有事”便出門了。

見此情景,王忠厚有些著急,一邊詢問弟弟的下落,一邊有些生氣地問弟妹:弟弟不幫忙操心我的工作,是不是鐵了心想負擔我一輩子?

這一問,讓弟妹的態度變得更加不耐煩,不僅沒有告知王忠厚弟弟的下落,還順勢將他攆出了門。

對于王忠厚而言,赴俄務工是人命關天的大事,每等一刻都是煎熬。

就在這個當口,一個節目組突然聯系王忠厚,希望他能前往石家莊錄制一期節目。

王忠厚欣然前往,還獲得了500元的勞務費。這讓王忠厚有些小得意。

其他的同伴都已經出發前往俄羅斯了,他一個人還呆呆地站在林業局門口,有些茫然。

也許是王忠厚的執著感動了上蒼,四川林業局后來又給他聯系上了一個農場,在2002年12月的時候,他如愿從北京轉車到二連浩特,登上了開往俄羅斯的火車。

可惜啊,時間從不會因任何個體而停止,終于圓夢的王忠厚在真正踏上俄羅斯土地之后才發現:現實并不是夢想中的樣子。

4次赴俄終無果,家人接濟度余年

2002年底,王忠厚跟隨一個團隊去到了俄羅斯伊爾庫茨克州的木材加工廠,天寒地凍,經常吃不到熱飯。

俄羅斯老板希望他充當監工的角色,一面逐條翻譯老板的指令,一面溝通組織工人加班。

可王忠厚并不愿意完全遵照老板的指令,與中國工人的相處也不完全愉快。長年的獨居學習,讓王忠厚在人際交往方面缺乏溝通能力。

2004年到2006年,王忠厚又三次去俄羅斯從事翻譯工作,追逐夢想。但當他第五次想申請出國務工的時候,省林業局卻再也沒有通過他的申請。

后來王忠厚四處流落,生活落魄。

歷經十幾年的旁聽苦讀并沒有換來改變命運的高光時刻,用他自己的話形容就是:“仍和乞丐沒什么差別。”

2008年,住在武漢的妹妹張蜀鋒聯系上他,將他安頓到了自己的公司“罩場子”,每個月給四五百元的生活費。

為了讓無依無靠的王忠厚在晚年能有個棲身之所,妹妹后來還出資在歇馬鎮給他買了一套兩居室的房子,而外甥女也借錢給他補交了養老保險。

到此,王忠厚才算勉強有了一份安定的生活。

而今的他已年過七旬,依舊孤身一人無緣愛情,依舊熱愛學習執著篤定,只是關注的重心從俄語變成了養生。

而一位網友的評價卻尤其耐人尋味:

“比夭折的青春更絕望的是被耽誤的青春。那些活著的人,眼看著一趟趟列車從身邊轟然駛過,而他們手上只握著一張舊船票。”

有很多的時機,一旦錯過,便永不可回頭。張博士的特殊之處恰恰在于,無論重頭來過的機會多么渺茫,都要不顧一切地去執著追求。

某種意義上講,這是一位令人心酸的老勇士,長久地沉湎于過往,忽視了時代前行的腳步。

他說:我不會后悔。雖然我窮困潦倒,但內心是充實的。

也許,堅持到底的學習也是彌補創傷的一種方式。太多的錯失化作了強烈的渴望,唯有在求知的世界,能暫得片刻安寧。

造化弄人,幾多唏噓!時代的洪流永遠不會因為個體而暫待停留。

一切都將成為過去,向前看,才會找到出路。

愿這位老人在晚年能享有一份平靜溫暖的生活。

對于張博士,你怎么看?歡迎在留言區討論。

原標題:《73歲老人在川大蹭課17年:4次入俄當翻譯,經歷被拍成電影,結局卻令人唏噓》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司