- +1

夜上海④|技術、移民、負面清單促成的上海“黃金十年”

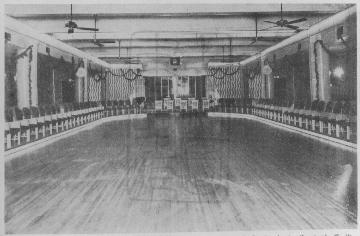

“(百樂門舞廳的)設計非常現代,有許多鎳和水晶的裝飾和白漆木制品。白色圓形大理石臺階的上方是主舞池。舞廳入口的上方有一個露臺,那是另一個玻璃地板舞池,下面有彩色燈飾,跳舞時,我像踩著蛋殼一樣小心翼翼。”

以上描述出自一篇1935年的日記,記錄者是年輕的美國女孩Ruth Day,這段話被收錄作Shanghai Nightscapes: A Nocturnal Biography of a Global City(《上海夜景:國際城市的夜間傳記》)一書的開頭。

Ruth Day描述的正是上海“黃金十年”間的夜生活,與人們在影視劇和小說中了解到的別無二致。“黃金十年”是指1927至1937年間,當時的上海從江蘇的屬地升格為“特別市”,直屬于中央政府,著重強化城市的經濟職能,并且通過《上海特別市暫行條例》終結了華界各自為政的局面。

隨著技術發展亮起來的“夜上海”

討論“黃金十年”的上海夜生活,首先面臨的問題是如何界定“夜生活”這個概念。

縱觀歷史,中國人本就有在夜間活動的傳統,習慣逢年過節在晚上舉辦娛樂活動,其中以元宵燈會和中秋賞月最為典型。但是,上海社會科學院歷史研究所副研究館員段煉在接受澎湃新聞(www.kxwhcb.com)采訪時指出,如果把夜生活的定義限定在當前政策和公眾話語體系中所普遍理解的范圍,本文所討論的夜生活更多是指從室內、小家庭走到公眾場合,具備更多公眾性、群體性和商業性的活動。

“不是說戲曲、舞臺發展到某一程度夜生活就應運而生、逐漸繁榮,夜生活的發展情況除了要看娛樂產業的發展,首先需要解決的是照明問題。如果照明條件無法滿足,人們就無法在晚上聚集。”

上海的近代化過程是外力推動的結果,煤氣、電、自來水等公共事業的建設也是其中之一,馬路旁的消費場所在使用煤氣燈和電燈照明后,就吸引到更多大眾在夜晚前來游玩。以當年晚清上海最大的公共休閑娛樂場所張園為例,作為當時西方物質、科技文明登陸上海的橋頭堡,張園本就因其免費開放政策和兼具多種游樂功能而十分具有人氣,1886年10月第一次試燃電燈時更是引起人們的爭相圍觀,被視為“天燈”。

段煉提到,民國時期上海所謂的夜間休閑活動最早在白天就有。也許在人們的印象中,游園、看戲、喫茶、跳舞等更像是夜間休閑活動,但是這些需求早已廣泛存在,“照明問題解決后,白天的娛樂活動就延伸到了晚上,成了夜間的娛樂活動。”

除了照明技術,其他現代性技術的引入也為那一時期的上海夜生活注入了活力。例如,四大百貨公司之一的大新就在一樓到三樓設置了自動電扶梯,新新則是直接打出“館內標準溫度華氏80度(攝氏26.7度),是上海唯一的避暑場所”這樣的宣傳廣告。消費者在踏足這些實體空間后,便進入了一個摩登、精致、新潮的環境,產生了新鮮的購物體驗。本文開篇提到的百樂門舞廳為了提升客人的體驗,也專門安裝了融入現代科技的“彈簧地板”和“玻璃舞池”;1933年落成的大光明電影院耗資百萬金配置了美國RCA最新實音式有聲電影放映機和最先進的冷氣設施。

業態多元、滿足不同階層消費需求的“夜上海”

1877年的《申報》中有記:“身非富人,依人作嫁,或為商伙,或為館師,則碌碌終朝,當夕陽西匿,暝色末昏,亦將行此數者,以適一時之意,以解一日之煩。”說明當時上海的休閑娛樂活動十分盛行,日益從中上階層的特權逐步演化成大眾化的日常行為。

段煉表示,當時的上海夜生活其實可以分為三個層次:純娛樂的夜生活、半娛樂半消費的夜生活和純消費的夜生活。“常說的看電影、看戲、跳舞都屬于第二種,但工薪階層和比較貧困的人是不會花這個錢的。”平民的夜生活更多依賴于自己所在的同鄉組織或者同業組織的娛樂活動,不會產生太多的消費行為、更具公益性質;純消費的夜生活則是到百貨公司購物。

確實有文獻記載,當時在上海生活的人有多種多樣的休閑場所。腰纏萬貫的富裕階層有為其所設的消遣俱樂部,政府公務員、外企職員等中上層則青睞“有誘惑型的跳舞場、有迷醉性的雌雞院、有賭博性的賽馬跑狗、有時令性的夏季游泳、冬季滑冰等”。而收入較低的工人也會在周末前往小戲院看戲,或者花一到兩個銅板在工地附近觀看江北戲、大京戲等。

相比于20世紀20年代,30年代的工人家庭收入有一定的增長,當時的一些娛樂場所最低價格是普通工人月收入的166分之一或333分之一,對平民參與夜生活也起到了激勵作用。

此外,大量移民的涌入改變了城市的人口結構,為上海夜經濟的繁榮景象貢獻了勞動力和消費群體,移民帶來的消費習慣也催生了更加豐富的業態。上海開埠以后因為其開放性新興城市的身份,持續吸引了大批移民入駐。1900年,上海的人口規模首次超過百萬,之后持續增加,在1930年突破了300萬,五年后達到370萬,使上海成為了全國人口數量最多的城市。

20世紀30年代的上海是由中青年人組成的城市。當時雖然租界和華界各有自己的統計方式,但是人口年齡結構的統計數據顯示,租界以15歲作為成人標準劃分的話則有70%左右的成人,華界13-40歲年齡階段的中青年群體人數也基本維持在53%左右。

人口結構相對年輕化對于休閑產業發展起到了重要作用。無論是租界還是華界,13或15歲至40歲年齡段的中青年消費體占成人娛樂消費市場總人數的70%,成為了推動消費的主要群體。

不僅如此,移民投資也促進了上海娛樂業態的多元化發展。例如,堪稱中國第一個室內游樂場的新世界就由浙籍商人投資建成,粵商也在上海投資、經營了諸多電影院、戲院、茶樓,還創設了風靡一時的音樂茶座這一新型娛樂方式。外國移民也在自己相對集中的居住區發展出了自己的娛樂文化,北四川路(現四川北路)就被稱為充滿日本文化特色的“神秘之街”,日式酒吧、浴室、妓院林立。

“負面清單”管理下的“夜上海”

夜生活的興起除了依賴技術條件和人口基數以外,還需要有固定的休閑時間作為支撐,人們有時間可以“消耗”才會產生“消耗”時間的需求。在曾經小農經濟主導的中國社會,勞動時間和勞動量的投入與經濟增長直接掛鉤,所以,任何休閑娛樂活動都會被認為是正統倫理之外的活動,具有一定的非正當性。近代以來商業活動和市場經濟的活躍讓人們擁有了更多可支配時間,收入也不再與勞動時間和勞動量的投入產生直接關聯,出現了勞動和閑暇時間區分的明晰化和固定化。由此,夜生活才開始慢慢出現。

段煉指出,“黃金十年”時期的上海工作時間已經制度化,日間工作時間的固定催生了夜間的休閑娛樂需求。“夜間娛樂業的興起,也大大增加了就業的崗位。如果說,日間工作為社會的主流,那么晚間工作則是必要的補充,而且很大一部分就分布在娛樂服務行業。”

在服務行業的監管方面,租界走在了華界前面。小刀會起義和太平天國后,中國人開始被允許進入租界租賃房屋做生意,經商行為受另一套行政制度管理。雖然西方人的消遣場所起初不向中國人開放,但中國商人如果按規納稅、正規經營,也可以在租界經營自己的娛樂場所,招待中國消費者。

相比之下的華界,在與租界抗衡的過程中也陸續發展出了閘北、南市、新市區這樣的區域,并模仿租界的娛樂業態設置了公園、電影院、體育場和跑馬場。雖然不如租界完善,但是依然與租界形成了競爭關系。

除了娛樂業以外,餐飲業的小攤販也是“夜上海”重要的組成部分。段煉提到,“那個時候晚上賣餛飩可以賣到天亮,在小巷子里叫賣,如果想吃都不用出門,直接把錢放在提籃里吊著繩子放下樓,小販收了錢會把餛飩放在提籃里。”

但當時無論是租界還是華界,對于攤販的管理都比較松散,只有違反公共條例的攤販才會受到監管。“比如,在租界里買賣活的家禽不能倒提,因為違反了嚴禁虐待動物的規定;或者亂潑臟水,影響街道衛生,或者因噪音問題,有人到巡捕房投訴。”段煉表示。

這種監管比較接近當前我們所說的“負面清單”管理方式,在客觀上讓攤販有更自由的操作空間。

1872年的《申報》中這樣描述上海夜生活的繁榮景象:“洋場隨處足逍遙,漫把情形筆墨描。大小戲園開滿路,笙歌夜夜似元宵。”當年張園放煙花的活動雖然與現在各大城市舉辦的燈光秀似乎有異曲同工之妙,但曾經的“夜上海”在包容、平等、科技進步、人民收入水平等方面一定不及現代社會。

段煉也表示,當前夜經濟的管理與“夜上海”時期有很大不同。“以前不會在馬路上形成大排檔這種噪音非常大的大規模攤販,也不會出現比較嚴重的停車或者油煙問題。” 不過,當時所謂的夜經濟雖然并沒有為政府帶來太多增收,但也在一定意義上解決了就業問題,并且促進了社會的穩定和安寧。

參考文獻:

1. 江維:《現代性蜃樓:文化懷舊氛圍下的“三十年代上海”意象》,華中師范大學碩士學位論文,2010年。

2. 樓嘉軍:《城市人口結構對30年代上海娛樂業發展的影響》,《歷史教學問題》,2007年第6期,第4-9頁。

3. 馬軍:《幾點鐘打烊?——論舊上海兩界三方圍繞公共娛樂場所關門時間的交涉》,《城市史研究》,2006年,第222-234頁。

4. 孫驍驥:《購物兇猛:20世紀中國消費史》,北京:東方出版社,2019年2月。

5. 田婷婷:《審美現代性視角下的“上海懷舊”》,華東師范大學碩士學位論文,2014年。

6. 葉中強:《近代上海市民文化消費空間的形成及其社會功能》,《上海財經大學學報》,2006年8月,第18-25頁。

7. James Farrer and Andrew David Field, Shanghai Nightscapes: A Nocturnal Biography of a Global City, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2015.

(實習生葉家晨對本文亦有貢獻)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司