- +1

“消失”的暑期研學和營地項目

原創 Siyi 芥末堆看教育

? 作者|芥末堆 Siyi

? 編輯|芥末堆看教育

這個夏天,高溫并沒有殺死病毒。

隨著全國各級學校逐漸復課,相應的暑期安排也陸續公布。在這個“迷你版”暑假里,不少家庭的出行計劃被疫情打亂,國際游學首當其沖。

以線下體驗和實地探訪為場景,研學項目和營地教育在線上線下一體化的加速進程中,像是一個旁觀者,不少企業選擇關停止損或者暫時轉行。

然而,它們的未來,只有等待疫情退去這一條路嗎?

顯性需求:“研學和營地”會對學校教育形成輔助

1月23日,宣女士和兒子落地日本,也正是這一天,武漢封城。

宣女士的兒子是探月學院的九年級學生,“學校寒假組織了去美國的項目,但他目前對留學還沒有明確的方向,不是那么有想去游學考察的意愿,所以我完全尊重他的選擇。”

每年寒暑假,宣女士都會和孩子出游。隨著孩子漸漸長大,出游計劃從她自己安排,轉變為由孩子主導。這個夏天,如果沒有疫情,他們原本打算再去日本爬一次富士山。

回憶過去的“游學”經歷,宣女士自己曾做過詳細的日程攻略,也給孩子報過相對成熟的機構學習項目。

“近幾年有目的地去了法國和英國。”兒子對二戰歷史感興趣,宣女士便把他希望參觀的諾曼底登陸舊址作為計劃的一部分。她也曾在英國行中為孩子報名牛津大學的夏校。“那時候他初一,13歲,我自己通過官網聯系的,希望他能接觸更多不同的文化,和不同國家的孩子多些交流,但沒想到不小心掉了個坑,體驗的滿意度也打了點折扣。”

宣女士告訴芥末堆,項目說明中,校方明確表示會控制同一個班級中來自不同國家的學生人數比例,但事實并非完全如此。“大部分興趣學科的生源還是比較多元化,但因為孩子想去的科目有年齡限制,我就給他報了語言課,基本上以中國人更為集中,不過總體下來孩子還是喜歡的。”

同時,如今的青少年被一度認為缺乏同伴意識,而友情也恰恰是他們一直渴求的。為了能讓孩子認識更多伙伴,在學習之余有更多親近大自然的機會,營地教育也成為宣女士和孩子協商計劃當中的一部分。

“這個年齡的孩子,只有父母陪伴遠遠不夠。”去年暑假,宣女士為孩子選擇了DE訓練營的阿爾卑斯山徒步計劃。“未來我們還會尊重他的需求,和他共同商議各項計劃和安排。我希望孩子能夠具備學會生活的能力,能擁有感受幸福的能力,這不僅需要通過學校教育得到幫助,也需要很多其他的因素來輔助實現。”宣女士說。

田女士的兒子讀10年級。孩子初中時,田女士通過做匈牙利研學項目的友人,在歐洲的旅行中臨時安排了一次羅蘭大學走訪。“他和在學校遇到的中國學生討論了很多話題,衣食住行,學習安排,還體驗了食堂、圖書館和自動販賣機。”

上了高中之后,田女士的兒子逐漸明晰了留學目標——日本,她認為這與孩子對日本文化的喜愛有關,更因為孩子擅長化學,而日本有著頂尖的材料學專業。

但當田女士提出利用小長假去日本看看時,孩子總會拒絕。“因為他想等日語學到可以進行基本會話的程度,可以給我當翻譯。”但最近,田女士兒子的態度有了轉變。“我提出,到暑假如果條件允許,可以考慮去日本的研學計劃,這一次他爽快地答應了。”

田女士的兒子還曾和朋友一起參加過珠海的爵士樂夏令營,去年也曾報名有關團結協作和領導力教育的營地課程,但最終因項目時間變化而擱淺。“我有一種期許,希望在見多識廣之外,這些經歷能成為他日后學習和確立目標的一種動力。”田女士說。

近年來不少省市都要求將研學納入中小學生的學分統計之中。“往年就是學校組織一些活動,比如營地教育,研學之類的,但今年這個綜合實踐活動的學分還不知道怎么辦。”北京市海淀區某重點中學初一年級組長熊方彥告訴芥末堆。

據芥末堆了解,雖然疫情暫時得到控制,很多學校仍然要求學生非特殊情況不得出省。“我們學校目前還沒有,我還是挺想讓我的孩子們出京的,畢竟下個暑假面臨升學壓力,估計機會很少了。”熊方彥說。

行業現狀:線上化提供技術支持,難以實現性質轉變

“疫情之后報名的學生非常少。”DE未來訓練營創始人付永告訴芥末堆,以往每年11月開始進行下一年的招生,國外項目一般在元旦之前就會基本招滿。

1月21日,DE對疫情形勢作出判斷,停止所有項目,包括家長和孩子已經到達營地的課程,并進行退費。“盡管一部分費用保留,整個國外項目、暑期項目、合作學校項目退費額度大。”付永說。

Sunrise Inspires(昕途國際)的寒假訓練營同樣遭遇重創。“1月底,中方團隊同事告訴我說部分寒假項目將被取消,這會涉及幾百位學生。”創始人Gavin Newton-Tanzer告訴芥末堆,“綜合孩子安全等多方面考慮,我們最終決定聽從中方團隊的決定。這是公司10年以來首次取消所有項目。”目前,Sunrise今年的所有海外暑期項目也都處于“徹底暫停的狀態”。

隨著國內疫情防控態勢逐漸向好,家庭端的研學和營地項目需求開始復蘇,但仍然有很多不確定因素。五一小長假期間迎來了國內的出行高峰,孩子在家長的陪同下能夠規避一定風險,但讓子女獨自參團,大部分家長選擇保持謹慎。

“當下我們最多只增加省內項目,跨省的課程都沒有開放。”付永告訴芥末堆,“家長的心理受安全考慮的制約,我個人認為,不做過多調整并維持和客戶的溝通,可以給他們增加信心。”DE本打算增加周末的短期項目,“但在權衡之下,我們還是將其開發成公益課程,做好口碑,增加和客戶之間的聯系。”

Sunrise同樣開設針對中國國內的暑期短期項目,但相比以往,今年的報名人數銳減。“一方面可能受經濟影響,另一方面是疫情發展狀況仍舊未知,家長在報名時會有所遲疑,持觀望態度。我們預測需要一到兩年才能讓家長完全重拾對游學項目的信心。” Gavin Newton-Tanzer說。

而據DE未來訓練營創始人付永預測,如果下半年情況好轉,可能還會出現一個報名高峰,“但注定的是,招生人數和收益會比往年低很多。尤其是對B端的服務, 學校業務的收入基本為零。DE之前給很多企業定制的青少年項目也都基本都停止。”

在芥末堆此前的一季度教育公司經營狀況調查問卷中,上海一家游學機構負責人表示,目前企業采用發力小部分線上業務,創造現金流方式來應對,同時通過全體降薪和大幅度裁員來降低企業成本。

但因游學和營地以線下為落地場景,發力線上業務并無太多想象力。

“今年整個行業的虧損已成定局。”轉線上時,DE以孩子為中心,提供圍繞生存能力、人格力和學習力的相關課程。最核心的自然化個性體驗仍是重點。“傳統教育、非素質教育轉線上相對容易,素質教育尤其自然教育和營地教育轉線上大多會遇到相同的問題:性質轉變難。”

在營地教育賽道,線上化成分更多的是技術支持。

涵蓋商賽、辯論、模聯集訓等多種課外活動,Sunrise發力線上似乎相對容易,但痛點同樣存在。“技術層面的難點已經基本解決,項目本身可以在線上進行, 因此難點主要集中在體驗感和氛圍。參加大型活動的體驗,比如自由交流這些環節在線上缺失人和人之間的互動感。” Gavin Newton-Tanzer認為。“目前還沒有看到特別好的線上化實踐,我相信會有好的方法,只是還沒有找到。”

突圍之路:“這個行業的未來是VR和AR”

付永認為,素質教育并非沒有轉型線上的可能,但就行業現狀來說,轉型不算很好。“尤其視頻紅利爆發,難免會存在一些問題:比如對教育的本質屬性和課程產品服務挖掘不夠到位等等。”

對研學和營地教育賽道來說,短期內最明顯影響在于很多機構沒有足夠的儲備,很快倒下。“這種‘倒’可能更多的是清資產的自保,而不是真正意義上的倒閉。”付永說。長期而言,疫情給行業帶來洗牌的機會。“更多的是對教育生態的改變,說到底是對人的改變,教育者會重新思考教育。”

Gavin Newton-Tanzer也持有較為樂觀態度,他認為,線上化的嘗試能夠讓很多企業明確感知到線下活動的不可替代性。“而公司在抓核心的同時,可以運用科技對業務做一些補充。”

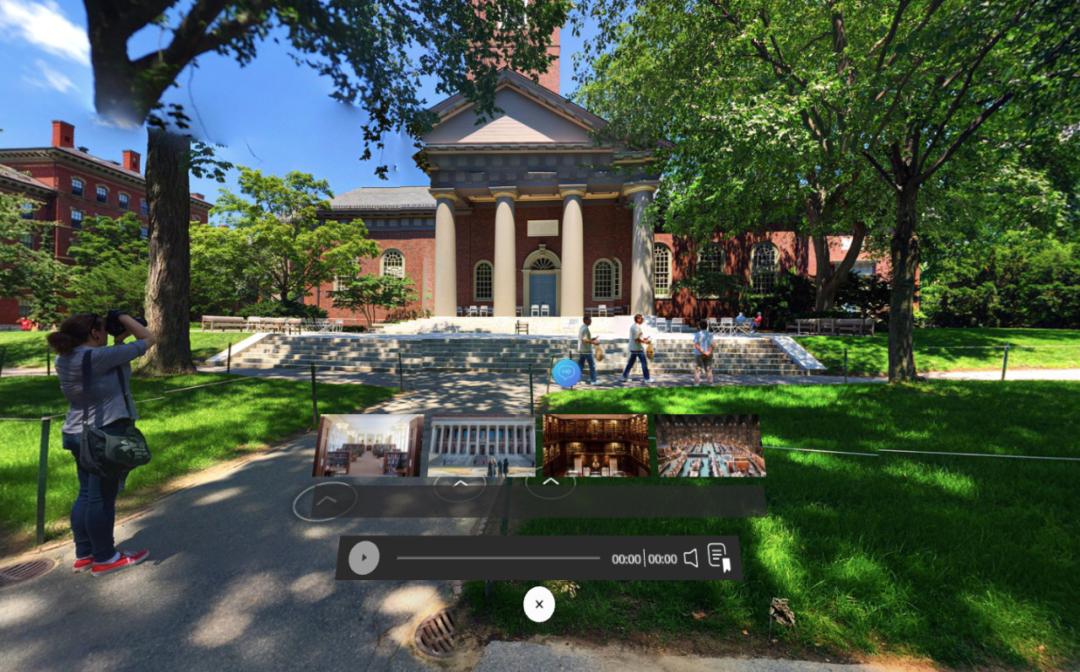

學校考察往往是國際游學項目的一個重要組成部分,而大部分國際學校的學生和家長也將此視作必要環節。“我們研發了一個產品,可以實現在虛擬世界里考察學校。雖然這無法完全替代實際訪問,但仍能給學生和家長一個良好的體驗。”Gavin Newton-Tanzer說。

早在3年前,Sunrise為解決部分美國學生不便訪校的問題,為合作院校研發了Campus360云端訪校產品,目前以美國院校為主。近年來,公司看到中國市場需求,加之疫情催化,中文版已經上線且對個人用戶開放,也已得到明顯的用戶增長。

“AR和VR會給教育帶來巨大影響,也可以解決遠程教育的基本問題。這會是訪校的未來趨勢。”目前,Sunrise也在全力投入AR和VR的業務開發。

對尋求轉型的公司來說,Gavin Newton-Tanzer認為開拓全新業務的風險較高,考慮現階段形勢仍然較為復雜,改變仍需保守。“首先,需要認真思考市場是否有這類需求;其次,是否有在現階段的可行性。”

因此,入局VR和AR,是他建議游學公司可以嘗試的發展方向。“如果能夠得到足夠資金或外部投資,我覺得值得考慮。但這也是一個耗時相對較長的研發過程。”

Gavin Newton-Tanzer提出,游學業務和VR緊密相關,也仍然擁有較多想象力。“只是需要花時間學習新的技術,關鍵在于人如何利用新的工具打造新的產品。我看好科技化路線,但如果只是簡單把課程搬到線上,只能說是權宜之計,不是長久的生存之道。畢竟在線教育公司有很多,市場也已經相對成熟。”

芥末堆 海外編輯

原標題:《“消失”的暑期研學和營地項目》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司