- +1

作文寫不好的墜樓女孩背后,“真與正”可笑倒錯,可怕的影響

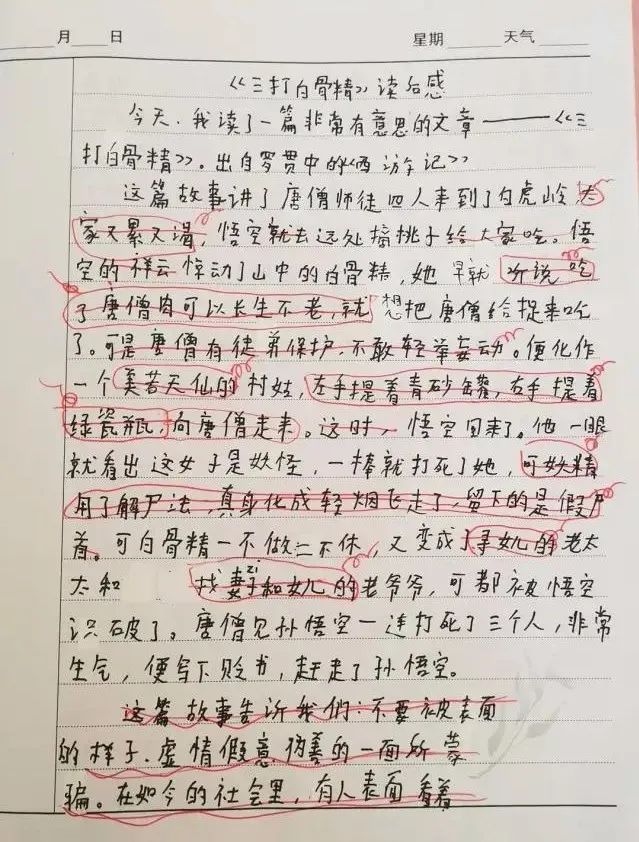

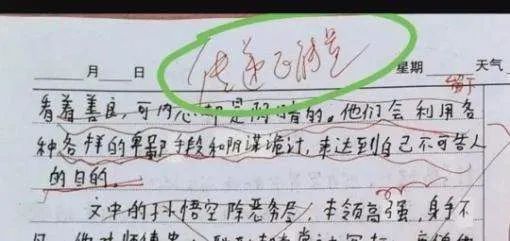

一個五年級的女孩,在讀了《三打白骨精》之后,寫了一篇讀后感,文風生動有趣,既有兒童的天真,又有深入的思考,其中有一句更是透露出超越其年齡的成熟感悟——“這篇故事告訴我們:不要被表面的樣子,虛情假意偽善的一面所蒙騙。在如今的社會里,有人表面看著善良,可內心卻是陰暗的,他們會利用各種各樣的卑鄙手段和陰謀詭計,來達到自己不可告人的目的。”

但就是這句話,卻被老師重點圈上,明確的標注要“傳遞正能量”。不僅如此,文章更是被要求多處修改,按照修改要求,本活潑生動的內容,變得老氣和套路。不知是不是這篇文章偶然引起,抑或是問題的長期積累,那個女孩,隨后在學校“墜樓”而亡,花朵被摧毀在待放之前,女孩隨著她那被要求刪掉的靈動文字一起走了。

究竟是什么導致了這個悲劇,學校的教育?家長的關懷?孩子的性格?在個案的迷霧中,無法剖析真相。或者說作為事件的觀察者,我們無權就事實作出太精準的評價。也正是如此,會促使我們朝另一個方向,去思考那些更深層的,更一般的原因,那些并不僅僅會對這個女孩起作用,也可能會對每一個兒童,甚至社會中的每一個個體起作用的原因。

把目光轉到學校之外,最近看過電視的人都會發現,有很多詞匯都被打上了引號,比如“死”這個字,比如口語里經常有的“累死了”,會寫成——累“死”了,告訴看電視的人,這不是真的死。還有些歌詞,會被換掉,替換的過程也相當可笑,比如說“給我一杯酒,也給我一支煙”,變成了“給我一杯酒,也給我一只眼”,為了不讓大家抽煙,“眼睛”表示很累。

除了這些可見的,還有在我們能看到的背后,對于文化產品的管理,無論是在電影中還是在游戲里,很多東西都是不讓出現的,觀眾們像是一個個“寶寶”,被好好的保護在溫柔的輿論環境中。

當然這不僅僅是在大環境中,每個家庭,似乎都有著自身的禁忌,而這其中最共通的可能要數“性教育”,在羞羞答答欲說還休的氛圍里,大多數人都只能通過隔壁島國的動作片完成啟蒙。更不要說日常生活中那些“善意的謊言”,在每個人的周圍,制造了一些美麗的泡沫,緩沖著現實的沖擊。

不能否認這些已經存在現象的價值,但也正是在追求這些“價值”的過程中,制造出了一些新的問題,這其中最明顯的,是把原本和諧相處的兩樣東西,對立成了矛盾體,那就是——“真與正”。

現實生活中,我們不太會考據一些形而上概念的歷史和內涵,而是根據一種約定俗成的定義來憑感覺使用。比如公平和正義,自由和民主,這些詞在日常用語中會被模糊掉差異,在很大程度可以互相替換。“真與正”,此前也是這樣的一對概念,真,就是真理,正,就是正確。

可漸漸的,這兩個詞漸行漸遠,真,被認定為真實,變成了一種兇猛的東西,正,被要求為正能量,變成了一種限制兇猛的東西。小女孩寫下對《三打白骨精》的讀后感,是真實的,但卻被老師以正能量的名義關進籠子。

這并不是個案,抬眼看看周圍,每個人的身邊,每天都在上演著類似的事情。有一種無形的力量,總是試圖讓真相符合正能量,將真實用某種價值去規范。批評要在保證正能量的前提下,真話也不要傷害到人的情感,事實需要包裝上價值觀的外衣才能示人。原本正要歸屬于真,但如今真卻臣服在正的腳下。

真與正的對立,是我們可以從女孩悲劇的這個棱鏡里,看到的更為普遍的社會問題,這個現象給社會帶來收益的同時,也讓每個人暗自吞下苦果。

對問題的追問,到此就足夠了么。如果只滿足于淺層的問題,我們就永遠無法達到問題的本質。在一個現象的個案中,我們試圖找到背后共性的原因,而這個原因的背后,又是由哪些條件所支撐的呢?

真與正得到錯,或者說對立的產生,有歷史問題,有政治問題,大多數這些問題都是隨著時間而有條件變化的,這種更深層的動態原因我們不好掌握,撥開這些迷霧,我們希望在其中找到一些恒久不變的,更具有普遍性和必然性的本質,那也許就藏在人認識世界的方式中。

老子曾說“道生一,一生二,二生三,三生萬物”。對應著認識世界的方法,可以理解為“一分法”,“二分法”,“三分法”,或者叫一元、二元與多元。

什么意思呢?一分法就是用一個角度去看世界,也就是所謂的“正確”、“正能量”是唯一的衡量標準,是一種獨斷的世界觀。世界只能是這樣,或者應該是這樣,不能是其他的樣子。

二分法,就是在一分法的基礎上,向“一”的反面探索,從一產生了二,從正看到了反。在正確的另一端發現錯誤,任何一件事情,都具有好的一面和壞的一面,不能被好蒙蔽了雙眼,也要能夠積極的去探索不好,這樣才能達到一種平衡。

在傳統的邏輯學中,一般都是用正、反這兩面來去分析問題,這種分析方法并沒有什么問題,但實際上也沒有太多的建設性。因為大多數問題都不是在正反的兩級,而是居于二者之間,確定了正反也僅僅是能夠明確極端的范圍,但對于內部的情況并不能夠很好的考察。

康德在兩分的基礎上,創造了一種三分法,也就是從原來的“正、反”變為“正、反、合”,在正反的基礎上,創建了一個新的項,去發現正反合在一起的情況。這個天才的想法,在兩個層面上給認知方式帶來了徹底的改進。

第一個層面,就是在正反之間,用合的邏輯能夠確定出更多的可能性。原來的正反只能規定兩極的狀態,而加上正反相合,就可以真正形成一個對事物判斷的系統。如果說正反就像儀表盤的兩端的話,那么合就像是一個指針,也只有在合之后,才會讓這些判斷更加有指向性,而不是單純的給出一個空表盤。

第二個層面,如果說,發現真理并不是一個一勞永逸的,而是不斷的探索,不斷升級認知的過程的話,那么通過對正、反兩方面的通盤考量,可以在二者之上,用一個更高維度的眼光,去看待原有的邏輯。這也就是康德所主要考察的“綜合”的作用,實際上,綜合就是通過對兩種本不相關的概念的結合,獲得一種更高層面的視角。這樣合就不僅僅是一種在正反之間的指針作用,更有一種不斷向上運動,發現真理的涌動狀態。

就比如,好和壞,這是一種二分法的觀點,而合就是在好壞之間的種種狀態的表征,不僅如此,如果將好壞統合在一起,去看的話,好和壞就變成了一個更大的項,也許跟另一對好壞形成了一個新的更大的關系,這樣我們就可以通過合來去發現更大的觀念。

后來黑格爾把這種層次的區分看作是人類理性思維發展歷史過程的不同階段。人類思維發展越來越復雜,而且有一種向自身回轉的傾向。當人一味地向外部世界挺進的時候,認識到的本質是一個個的;當人開始反思,反過來進入到本質的時候,就會發現萬物的本質都是包含著自相矛盾的方面,自相矛盾的范疇則一定是成對地出現的。

在黑格爾那里,正反之外的合的內容,不僅僅在層次上更高,而且反過來,前兩個特點只有作為第三個特點的兩種不同環節才能得到真正的理解。在第三個特點出現之前,對前面兩個特點的理解只是表面的;但第三個特點出現以后,前兩個特點就被看作第三個特點的兩個環節了。在這種意義上,第三個特點層次更高,它是全體,而部分只有在全體中才能得到真正的理解。

以上這些人類認知事物的本質思考,雖然是空泛的,但也正是因為空泛,才更具有普遍性,對每個人的思維方式都有著一種統攝作用,如果能夠更好的掌握這些內容,可以讓每個人獲得一種更加通透的思維方式。

跳出哲學的視角,簡單的來說,一分法看到的就是正,二分法看到了正和反,三分法通過正和反的結合,發現了正反共存的那個真實所在,也就是真。

在這樣一個認知邏輯中,正應該是屬于真的,正確、正能量,應該是在真實、真理的領域內發揮作用。也就是說,任何的所謂正確,所謂的正能量,都不能僭越真實,都不能凌駕于真理之上。

正只是一種手段,而真才是目的。可是如今,真和正發生了可笑的倒錯,真只是手段,而正才是目的,一切為了正服務,為了正可以犧牲真,為了正可以修改真,為了正,可以無視真。

轉一圈回來,這不是一個關于教育的問題,而是關于我們想要留一個什么樣的世界給孩子們的問題;這也不是一個哲學或認知問題,而是一個我們選擇生活在什么樣的世界里的問題。

是想活在一種單一價值觀,一切以正確為前提,所有的文章都寫成一個樣子,所有的孩子都有著同樣的笑點和淚點的世界里;還是想活在一個充分對抗,激烈碰撞,正與反,對與錯,愛與恨不斷交織而成的戰斗的世界里;抑或是能夠平和的認識真實,用真實來包容正與反,用正與反不斷地辯證去接近真實的世界里。

前段時間不斷被提起的和而不同,怎樣能做到,不是一元稱霸,也不是二元對立,實則為三元不斷發展的過程。

對那個五年級的女孩的悲劇,所有人都會表現出痛心,而在這個悲劇的背后,在剔除那些個案因素的影響之后,真與正的倒錯,以及這倒錯背后發人深省的原因,才是能夠讓我們在普遍意義上避免下一個悲劇發生的關鍵,不要再讓真相被正確所奴役,把真理從正能量的牢籠里釋放出來,是每個人的責任。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司