- +1

蘇格蘭史︱亞當·斯密的臨終焚稿

1790年7月17日,蘇格蘭哲學家、現代經濟學鼻祖亞當·斯密在愛丁堡去世,在他的墓碑上鐫刻著這樣一句話:這里埋葬著《道德情操論》、《國富論》作者亞當·斯密的遺體。對于大部分著書立說者而言,文稿是一輩子的心血、一生的成就、一世的遺產,期待藏之名山,傳之其人。但亞當·斯密在臨死前,卻選擇將自己部分著作焚毀。斯密為何要這樣做呢?

臨終焚稿

斯密焚稿,并非突發奇想或心血來潮,早在17年前,他就動過這個念頭。

1773年4月16日,亞當·斯密致信大衛·休謨,請求對方做自己遺稿的保管人,他在信中寫道:“我必須告訴您,其中除我隨身帶著的(指《國富論》)外,別的都不值得出版。”他還提醒休謨,“在房間的矮柜里還有18本左右對開的文稿,頁數都不多。這些文稿,我想好了,毀掉就是,不必翻看。”在信的末尾,他特意關照:“除非我突然死去,否則這些文稿我一定設法托人謹慎地交給您。”

然而,休謨走在了斯密前面。1776年8月25日,休謨去世。14年后,斯密的生命也走到了盡頭。按照約翰·雷《亞當·斯密傳》記載,“當斯密預感到自己死期將至時,他除了兩三篇認為已經寫完可以出版的手稿外,他非常急切地要把自己的所有手稿都銷毀掉。”他的身體越來越孱弱,但悔恨的心情越來越強烈,他深感“自己做的事情太少了”。用他的原話說:“我原打算寫更多東西,我的原稿中有很多可以利用的材料,但現在已經不可能了。”他既無法完成未盡的心愿,構建龐大的知識體系,連銷毀稿件的力氣都沒有了,只能一次又一次地懇求好友布萊克和赫頓先生來操作。兩人一直沒有答應斯密的請求,他們反復安慰斯密,盼望他能恢復健康,或是改變想法。但臨終前的一個星期,斯密特意把兩人叫過來,要他們當面把16冊手稿銷毀。

對于焚稿的過程,坎南在《亞當·斯密關于法律、警察、歲入及軍備的演講》序言有詳盡的描述。坎南寫道:在受到亞當·斯密的委托后,詹姆斯·赫頓和約瑟夫·布萊克博士參與了焚稿,具體執行者是后者。那時,亞當·斯密的身體已經極為虛弱,“無法親手做這件工作”。那天早上,朋友到來的時候,斯密高臥在床,那些薄薄的對開頁的稿子則放在“玻璃折門的衣櫥中”,斯密雖然看得到,但由于病重已經拿不到了。在這種情況下,他請求朋友把文稿從衣櫥中取出來,“不管是在臥室還是其他地方焚毀。”

一片火光中,上百頁文稿灰飛煙滅。

劫后余生

幸運的是,部分文稿并未就此煙消云散,而是劫后余生,其中就包括了著名的《亞當·斯密哲學文集》。1795年,約瑟夫·布萊克和詹姆斯·赫頓在該書序言中記錄了該文稿幸存的經歷:

“他在去世之前,曾經一批文稿(即收錄于此的這些文章)交托給幾位摯友,囑其按照他們以為妥帖的方式加以處置,又將多份自認為不適合向公眾發表的文稿自行銷毀。經檢視,我們發現這批文稿大部分應該屬作者生前一度納入考慮的一個寫作計劃的組成部分,他曾打算撰寫一部貫穿人文科學和優美藝術的歷史著作,但他發現該計劃工程過于浩大,因此早已將其放棄。于是,這些已經寫成的文稿便一直放在作者手邊,未予處理,直到他行將離開的時候。盡管如此,他的朋友們都相信,這些文章將使廣大讀者再度感到作者著述中一貫鮮明的特點:流暢端麗的行文、縝密精確的表達、明晰透徹的闡述。雖說此書的出版未必能使作者已有的榮名錦上添花,但它定能給讀者帶來莫大的快樂和滿足。”

斯密的另一部重要講稿《關于法律、警察、歲入及軍備的演講》也得以流傳,這部講稿是斯密在格拉斯哥大學任道德哲學期間講課、演講的文稿記錄,其傳世經歷很是曲折。

據坎南記錄,“1895年月,我在和《牛津雜志》文藝主編一起聊天,當時在座的還有律師查爾斯·麥康諾基先生,我和他是第一次見面。談話中我提到了亞當·斯密,麥康諾先生立即插話說他家中有一本亞當·斯密法律演講的筆記手稿,他認為這本筆記極為重要。”坎南看到的筆記本為八開本,高九英寸、寬七英寸半,厚一英寸又八分之一,用牛皮裝訂,但牛皮盒書脊已不相連,“與其說是由于經常有人翻閱所致,不如說是由于年代久遠的關系。”

這部歷經百年的筆記本是如何流落到麥康諾基手中呢?據麥康諾基的自述:“亞當·斯密的演講筆記是如何落入到我叔祖父詹姆斯·阿蘭·麥康諾基之手,我無法查明,非常抱歉。從筆記的日期和其他事實來看,它不可能是詹姆斯·阿蘭·麥康諾基或他父親或他的哥哥所記錄以后由別人謄清的……因此我推斷這筆記手稿一定是從拍賣或其他途徑獲得的。詹姆斯·阿蘭·麥康諾基曾任律師和奧克尼郡行政司法長官,他沒有娶妻,死于1845年。(麥康諾基家族的)梅竇班克大廈還藏有他許多書籍。在過去130年間,在梅竇班克莊園的主人中,曾有兩位法官和一位格拉斯哥大學教授。因此,梅竇班克大廈藏有許多法律書籍,其中有的是很笨重的卷冊,這些書堆積在屋頂一間小屋的地上,1876年我開始當律師時,得到允許拿去那些我認為對我有用的書,其中有一本就是這本筆記。從那時起,它一直未離我的手。”

盡管這本筆記流落過程顛沛曲折,但終于得見天日。

難舍的書

除卻焚毀的文稿,斯密最難舍的莫過于《國富論》和《道德情操論》,這兩部書名不僅刻在了他的墓碑上,也深深地銘刻在他心上。那么,對于《國富論》和《道德情操論》,斯密到底更喜歡哪一部呢?

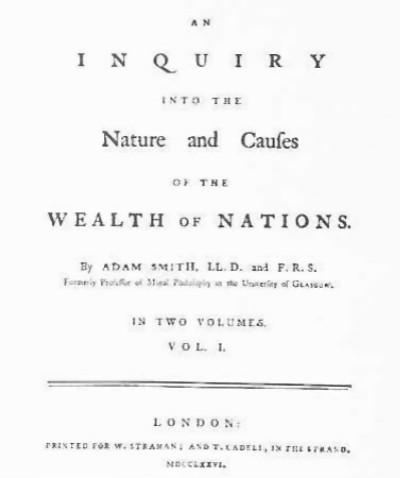

斯密對于《國富論》的喜愛是不言而喻的。如前文所說,他囑咐休謨,除了他隨身帶著“這本書”,其他都不值得出版。在斯密一生的創作過程中,《國富論》并非刻意而為,而是妙手偶得。該書成書于他陪同巴克勒公爵歐洲游學之際,按照斯密給休謨信中所說,“您可以相信,我簡直無所事事。為了消磨時光,我已開始寫一本書。”從1765年前后開始動筆,到1776年出版,《國富論》的寫作歷經了十余年。1786年,斯密為該書增寫了《序論及全書設計》置于卷首,出版了該書的第四版,這也是他生前最后審定的版本。從初版到終版,正好歷經10年。

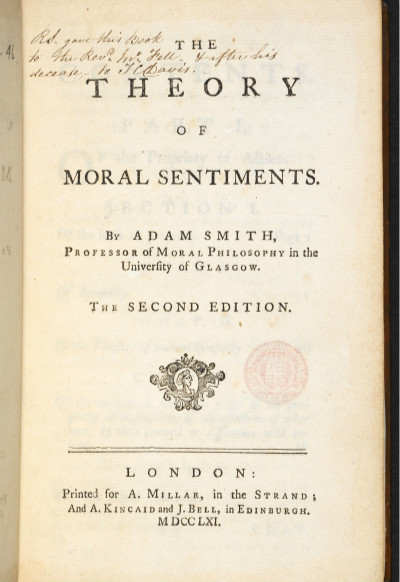

《道德情操論》則是斯密傾注精力最多,也最偏愛的一部著作。1759年4月,《道德情操論》首次出版,1790年該書出版了第六版,前后跨越了31年。在斯密生命的最后幾年里,他將所有精力都用于《道德情操論》第六版的修訂工作,這次修訂也是該書1759年出版以來規模最大的,也是最具實質性的一次修訂,是他長期深思熟慮的結果。

與《國富論》寫于盛年不同,《道德情操論》最后一版新增內容的“極大部分是斯密在重病之下寫成的”。1786年至1787年,慢性腸炎一直折磨著他。約翰·雷在《亞當·斯密傳》記載道,這種疾病讓斯密一度臥床不起,好友羅伯遜在寫給吉本的信中寫道,“他(斯密)病得很重,危在旦夕。”

1788年春,斯密的病情有所好轉。3月15日,他在寫給托馬斯·卡德爾的信中寫道:“現在我告別同事們4個月,目前正緊張地專心用功。我工作的主題是《道德情操論》,該書的每一部分我正在做添加和改正。主要和最重要的增補在第三部分,該部分的論述的是‘責任心’,還有關于‘道德哲學史’部分,由于我生命的期限極不穩定,很難說我能活到幾種我已經計劃好的和已經寫好了一部分著作出版。”

到了1790年春天,斯密感到自己來日無多,他婉拒了幾乎所有社會活動,將所有精力用在對《道德情操論》的修訂上。3月31日,他在寫給托馬斯·卡德爾的信中透露:“自從我上次給您寫信后,我一直起勁工作為計劃好的《道德情操論》的新版做準備。辛勞甚至損害了我的健康。”他不惜犧牲健康,就是希望在臨死前看到該書新版問世。所幸在他去世前幾個月,新版《道德情操論》終于付梓。5月25日,亞當·斯密給托馬斯·卡德爾寫信,其中提到:“拙著12本(即《道德情操論》第六版)及時收到,衷心感謝。在附下的通知中,裝訂者告訴我,其中有一本不完整,缺少幾頁。我請求您在寄往蘇格蘭的第一個郵袋中把缺頁寄下。”

這是斯密的最后一封信。一個多月后,他闔然辭世。

畢生堅守

斯密一方面選擇焚毀部分稿件,另一方面則傾盡全力修訂稿件。在這種看似矛盾的選擇中,反應的恰恰是他內心的堅守。

1788年3月15日,他在寫給托馬斯·卡德爾的信中表露了自己的心跡:“我想,我能夠做到的最理想的事情是使那些我已經出版的書籍能以最好、最完整的狀態留諸于世。我是個遲鈍、非常遲鈍的作者,每一篇作品在我能勉強滿意它之前,至少要寫個六七遍。”

無論是臨終焚稿,還是生前修訂,斯密所做的事情內在邏輯是一樣的,即以畢生心血用于追求崇高真理,把“最好、最完整”的作品留存于世。正如杜格爾德·斯圖爾特所說,“這些崇高的真理在他年輕時離開(格拉斯哥大學)學院之際,第一次激發了他天才的熱情,他最后的精神努力也是寄托在這方面。”如果這個目的不能通過修訂實現,那么他情愿毀掉它。

因此,我們才能理解,為何在看到未裝訂的手稿和已經裝訂好的十幾本薄紙手稿全部銷毀后,斯密并沒有惋惜、失落,而是“似乎大大松了口氣”。按照約翰·雷的記錄,焚稿完成后,朋友們照例來吃晚飯,斯密仍能像往常那樣迎接他們。按照以往慣例,斯密也許會陪他們待到很晚,但人們不讓他陪著,九點半左右他返回了臥室。走出房間,他回過頭來說道:“諸君,我很喜歡和你們待在一起,但我不得不和你們分手,到那個世界去了。”

那個世界是什么樣的?能仰觀宇宙之大,俯察品類之盛的斯密未能回答。這一幕讓人想起2000多年前的蘇格拉底。臨別之際,這位古希臘哲人對弟子說:“現在我去死了,而你們活著。究竟誰更幸福?只有神知道。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司