- +1

不是不能管教,而是要讓批評傳遞出愛的味道

在穩固的愛的關系中,批評和管教,不會讓你擔心失去對方的愛,反而會讓你覺得原來對方這么愛我、看好我、在乎我。只有批評帶有愛的味道,人才不會那么害怕批評,被批評所傷。

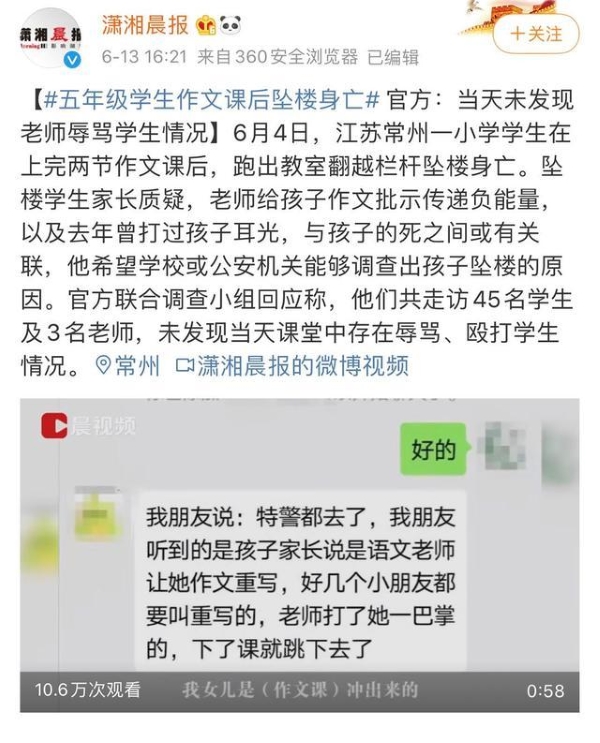

近日,孩子因為被家長、被學校、被老師批評而沖動地選擇輕生的新聞不時見諸各大媒體。

比如:常州小學生疑因作文被批后墜亡;

比如:中北大學發布了一位大學生因為作弊被抓而墜亡消息。

一些網友紛紛留言。其中有兩類令人印象深刻。一種是說:“如果學校寬松一點,不要太當回事,是不是就可以避免這類事情發生?”另一種則認為現在的孩子太缺乏挫折教育了,太嬌慣、太脆弱,一旦被批評就忍受不了,選擇輕生。

這兩種觀點其實都太過極端。孩子的成長需要大人的批評、教育,但是這份批評和教育一定要站在愛的角度,既讓孩子覺得自己很棒,同時還能真實地感受到自己正在被批評的人在乎著和期待著。

著名的美國兒童心理發展專家塞爾瑪·弗雷伯格曾說過這樣一句話:“不被管教的孩子是感覺自己不被愛的孩子。”當孩子在成長的過程中,他們既需要父母的愛護、照顧,也需要在失去控制的時候,父母給予必要的管教和幫助。過分的禁止、阻攔、懲罰,會讓孩子感到羞愧、內疚、自責,覺得自己不可愛、被拋棄,但是有一些批評卻可以超越這些,而推動孩子更健康地成長。這是因為,批評中蘊含了適合孩子成長的養分。

在心理咨詢師陳海賢的作品《了不起的我——自我發展的心理學》中,談到一個令人動容的關于批評的故事。

陳海賢在文中說,自從聽了老師的解釋,他對老師批評的態度發生了很大改變,他再也不覺得這是老師對自己的指責和厭惡,反而深深地被感動了,他體會到了來自老師的愛和期待,因此變得更有學習的動力了。

在穩固的愛的關系中,批評,不會讓你擔心失去對方的愛,反而會讓你覺得原來對方這么愛我、看好我、在乎我。這會讓人不那么害怕批評,被批評所傷,反而更愿意去了解TA是怎么看待我的表現,并且希望自己能夠做得更好。

如果你希望更多一點感受這種帶著愛的“批評”,不妨跟著我們細細品味一下汪曾祺和沈從文的一樁軼事吧。

1946年,汪曾祺由昆明回到上海,戰后的上海遍地瘡痍、經濟蕭條,汪曾祺到處求職不錄,心情極壞,甚至想跳黃浦江自殺。在北平的沈從文得知,即刻寫信,把他大罵一頓:為了一時的困難,就這樣哭哭啼啼,甚至想到自殺,真沒出息!你手中有枝(支)筆,怕什么!

但是,沈從文罵了汪曾祺,卻又讓汪曾祺稱為“三姐”的張兆和從蘇州寫長信,安慰他早就認定“將來必有大成就”的弟子。1947年2月,沈從文給朋友李霖燦、李晨嵐等友人寫信,希望他們幫忙給品學兼優的汪曾祺找工作:我有個朋友汪曾祺,書讀得很好,會畫,能寫好文章,在聯大國文系讀過四年書。現在上海教書不遂意,若你們能為想法在博物館找一工作極好。他能在這方面作整理工作,因對畫有興趣。如看看濟之先生處可有想法,我再寫信給濟之先生。

到了1961年2月,沈從文住阜外醫院療病,望著窗外的大雪,他想起被打成“右派”的汪曾祺,那時,汪曾祺正在張家口沙嶺子勞動改造。于是,沈從文從筆記本上撕下十二張紙,在病床旁給汪曾祺寫了封六七千字的長信。出院回家,沈從文又用毛筆在宣紙上重抄了一份寄到張家口沙嶺子。信上說:一句話,你能有機會寫,就還是寫下去吧,工作如作得扎實,后來人會感謝你的……至少還有兩個讀者……事實上還有永玉!三人為眾,也該當算有了群眾……(節選自《告別與新生:大師們的非常抉擇》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司