- +1

常書鴻:第一任敦煌研究院院長、被譽為“敦煌守護(hù)神”

這個6月(6月23日),一位用一生守護(hù)中國千年傳統(tǒng)文化的先生,離開我們已經(jīng)整整26周年。

當(dāng)年出國留學(xué),他無非想出人頭地,光宗耀祖。但自從在巴黎見到伯希和的《敦煌石窟圖錄》后,他的命運便與敦煌緊緊聯(lián)系在一起。從那以后的半個世紀(jì),敦煌,讓他嘗盡人世甜苦,而他,讓敦煌守住了舉世聞名的炫彩奪目。

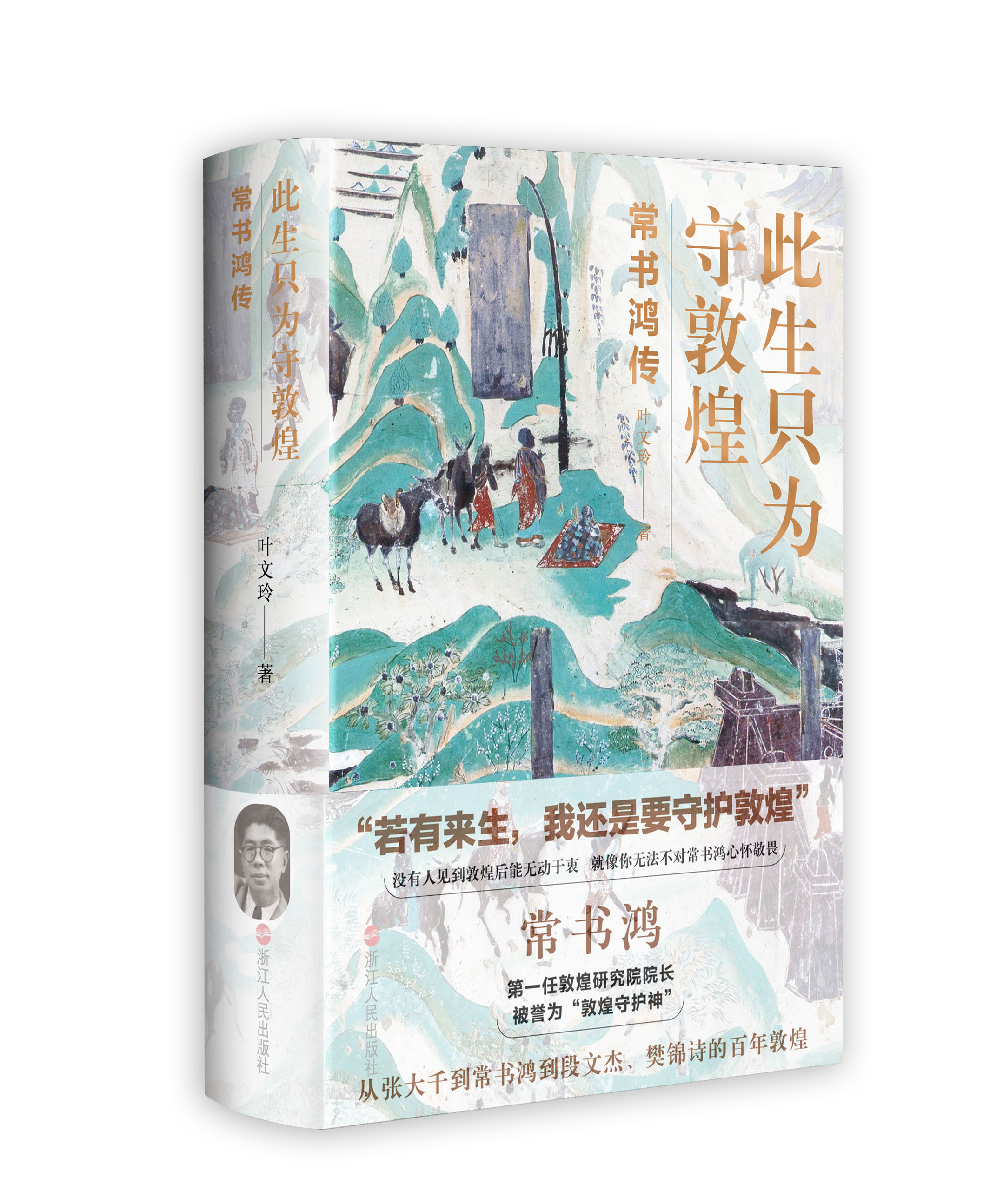

近日,一本名為《此生只為守敦煌:常書鴻傳》的新書,讓我們再度憶起第一任敦煌研究院院長、被譽為“敦煌守護(hù)神”的藝術(shù)家——常書鴻。

《此生只為守敦煌:常書鴻傳》

作者:葉文玲

浙江人民出版社2020年6月出版

///

本文選自新書《此生只為守敦煌:常書鴻傳》后記,原文標(biāo)題《愿借丹青寫風(fēng)神》,作者:葉文玲,浙江人民出版社2020年6月出版

人生飛逝如電,倏忽已七十有余,古稀已過而耄耋之年將至。在此番年紀(jì),往往心境古井不波,少有事物能夠讓人感到出乎意料;然而年前,浙江人民出版社致電于我,言及修訂再版《敦煌守護(hù)神:常書鴻傳》(出版于2001年),這樁突如其來的“意外”,卻是十足送了我一份非同尋常的驚喜。

擱下電話,腦海中首先回憶起來的,是37年前(1983年6月)與常老在全國政協(xié)六屆一次會議時初次相遇的情形:那是我第一次參加全國政協(xié)的全體會議,倍感新鮮,彼時又堪稱“年輕力壯”,于是一早起來在香山賓館花園溜達(dá),卻不料迎頭碰到一位霜鬢鶴發(fā)的老人,精神矍鑠,略有老態(tài)但不龍鐘,手拄一支紅木手杖,若有所思地在庭院中踱步。

從胸前的名牌上(那時候的政協(xié)委員和人大代表的會議證件,往往都是一張胸卡,寫有委員代表的組別和名字),我得知面前這位老者便是景仰已久的常書鴻先生——早在1962年,我拜讀過《人民文學(xué)》第2期上另一位浙江老鄉(xiāng)徐遲先生的報告文學(xué)《祁連山下》,寫的就是常老。從那時起,常老的大名就已經(jīng)長駐我的內(nèi)心深處。

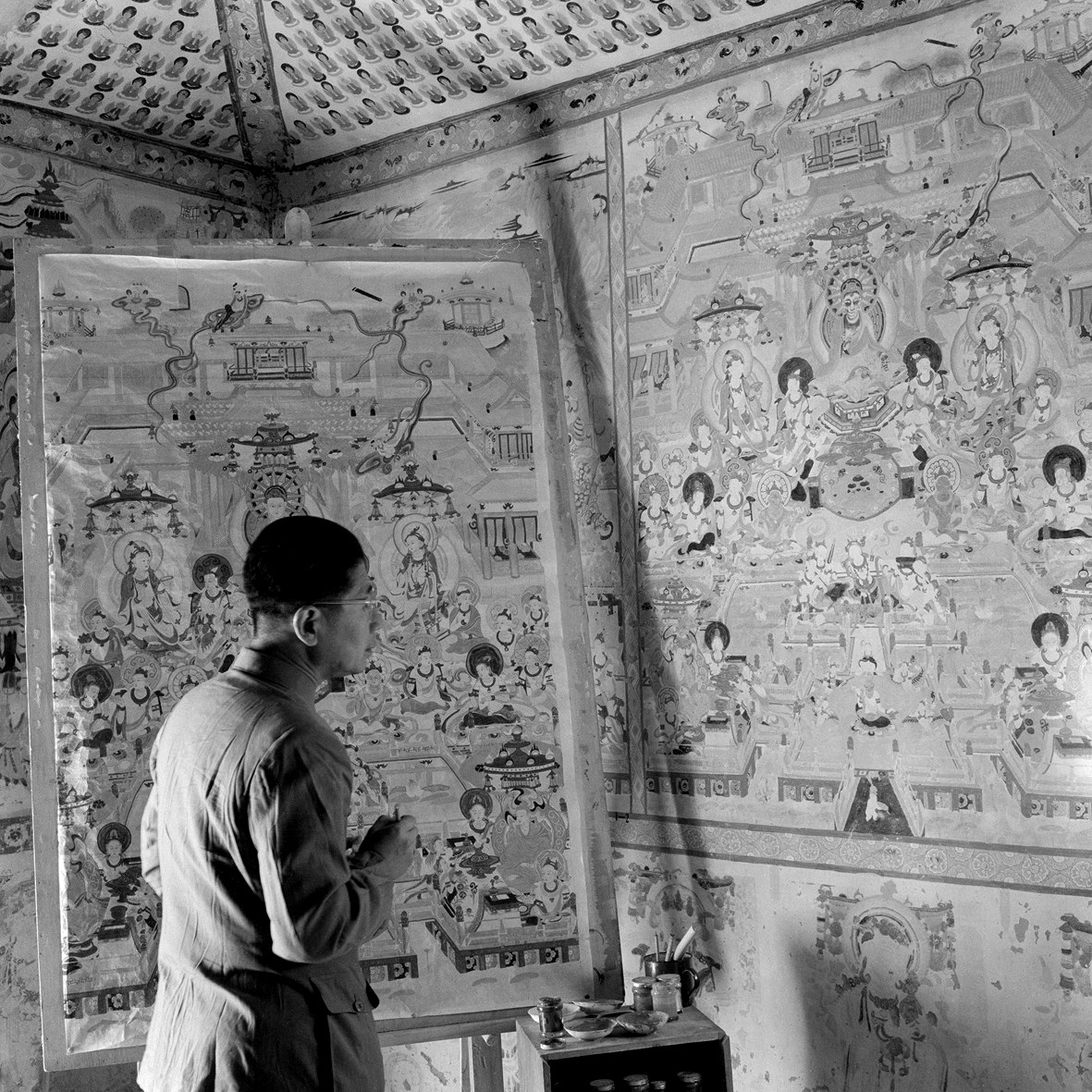

1955年,常書鴻在敦煌莫高窟第369窟臨摹。

作為“小字輩”的我,怯生生地向常老致意道:“常老,您好!”

常老停下腳步,看了一眼我的名牌:“你好……你也是文藝組的啊?你是做什么工作的?”

常老一口的“杭州官話”,換了別人,可能還真不太好懂。偏巧同為浙江老鄉(xiāng)的我,對于他的話,理解上沒有半點障礙。

我回答說:“我是一名作家。”

常老似乎馬上來了興致:“你是作家啊?那你有沒有去過敦煌?”

我回答說還沒有機會去。

“那你一定要去一趟,去看一看敦煌!”常老干脆利落地說道。

這就是常老“言必稱敦煌”的談話風(fēng)格。

小組會上,常老不發(fā)言則已,一旦開了口就滔滔不絕。他那口北方人不大聽得懂的“杭州官話”,所言所說的自然是除了敦煌還是敦煌……20世紀(jì)80年代,在知識分子群體里,常書鴻先生一直有著“特立獨行”的風(fēng)格,那就是在任何時間、任何地點都不加掩飾其對敦煌的拳拳熱愛。

與常老同在“文藝界”一個組,朝暮晨昏時總是能看見在庭院中踽踽獨行的常老。在我想來,常老的思索,必定是每分每秒,都離不開他所摯愛的敦煌。

寫到這里,突然想起,與常老初次見面的那一年,他的年紀(jì)與現(xiàn)在的我約莫相仿。這看似平常的巧合,在某種程度上卻又像是一種天意,不但引導(dǎo)我在1983年與常老相遇,也指引我在20世紀(jì)末開始動筆寫《敦煌守護(hù)神:常書鴻傳》,冥冥中似乎更暗示了我在此時將近40年后與常老、與敦煌再度結(jié)緣。

有時候,人生所有的不期而遇,在日后看來,都似乎是別有深意,似命中注定。

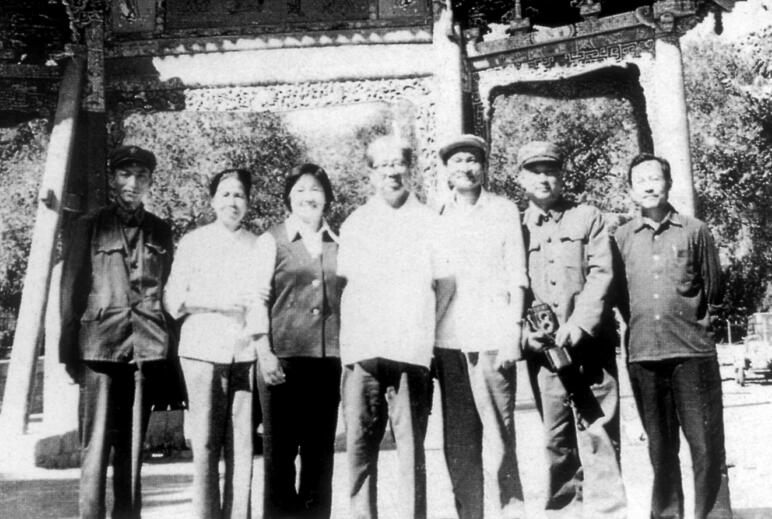

翌年(1984年)夏天,我應(yīng)中國人民解放軍總后勤部之邀,沿青藏線,一路采訪到了三危山下。在莫高窟前,我又一次巧遇了正好回敦煌“探親”的常書鴻先生夫婦。那天,部隊的同志還為我們拍了合影。

1984年夏,葉文玲(左三)與常書鴻夫婦等人在敦煌莫高窟合影。

雖然只是匆匆一覽,卻被敦煌深深震撼、被莫高窟的光芒照花了眼睛的我,難以形容心中的萬千感受。我說不盡它那無與倫比的輝煌。更忘不了皇慶寺中那一鋪又硬又冷的土炕、那一架老式得不能再老式的望遠(yuǎn)鏡、那一只龜裂的邊邊角角全磨白了的黑皮公文包和那一盞擱在窗臺的小小煤油燈……常書鴻與敦煌,又一次深深嵌入我的心中。

而我對他的敬重,則是仰之彌高。

有關(guān)敦煌和常書鴻的寫作,原是2001年浙江省委領(lǐng)導(dǎo)給我的一項光榮而又特殊的創(chuàng)作任務(wù),這使我有機會再次學(xué)習(xí)和了解祖國文化最博大精深的藝術(shù)寶庫敦煌;學(xué)習(xí)了用畢生心血守護(hù)敦煌藝術(shù)的常書鴻先生的一生以及與常先生曾經(jīng)一道工作過的無數(shù)文化英雄們。他們崇高的精神和極富魅力的文化品格,極大地感染并鼓舞了我;他們忘我而極其出色的工作,使我在深入采訪時,就像始終被敦煌烈焰炙烤一樣,燃燒著欲罷不能的創(chuàng)作熱情。

1954 年,常書鴻在莫高窟峭壁上指導(dǎo)工作人員維修棧道。

于是,從接受任務(wù)開始,我在酷暑中再次踏上西行路,在滾滾沙塵中再度來到莫高窟、榆林窟、西千佛洞……從蘭州到敦煌直到黨河邊,我訪問了一群前赴后繼的藝術(shù)殉道者,一群和常書鴻同具品格的民族文化英雄們。對他們的訪談記錄,是我行囊中漸積漸滿的寶貴財富。仲秋時節(jié),我力排冗務(wù),受省領(lǐng)導(dǎo)指派去法國訪問。于是,我徜徉巴黎和里昂的博物館、親見被收藏的常書鴻的精品畫作……在那些緊張忙碌的白天和黑夜,那一次次的感動和震驚,使我一次次地經(jīng)歷了“靈魂受洗”的感覺。在面對這些感動和震驚時,我覺得自己的精神和靈魂也經(jīng)受著煎熬和升華。

我不止一次地想起這句話:在面對敦煌的492個洞窟、2000座彩塑、45000平方米壁畫時,你沒法不心靈震顫。在深入地了解了這位“守護(hù)神”的“九十春秋”后,你也沒法不為他的一生所歌哭所涕泣。

于是,一切推諉和遲慢都屬怠惰,我的心終于在“大也,盛也”的敦煌烈焰中重燃;于是,所有的辛勞都化作了欣慰。

“大也,盛也”的敦煌,與敦煌共一份熾熱肝腸的“守護(hù)神”,猶如悠悠傳送的敦煌天樂,使我借力無窮。深入采訪,反復(fù)研讀有關(guān)資料,幾經(jīng)修改,我終于在兩年后完成了初稿。我為將卸下這座珍貴而沉重的文化大“山”而如釋重負(fù):

我所面對和跋涉的,的確是一座了不得的“山”——無與倫比的敦煌藝術(shù),是中國文化最為璀璨而厚重的大山。之所以感覺沉重,也毋庸言說——常書鴻人生九十年滄桑的心路歷程,是歷經(jīng)“三個朝代”的知識分子幾近一個世紀(jì)的極為斑斕的“經(jīng)變圖”。如果將以常書鴻為代表的一群民族文化英雄縱橫捭闔地寫下來,那是寫上幾十萬、上百萬字都難盡意的。

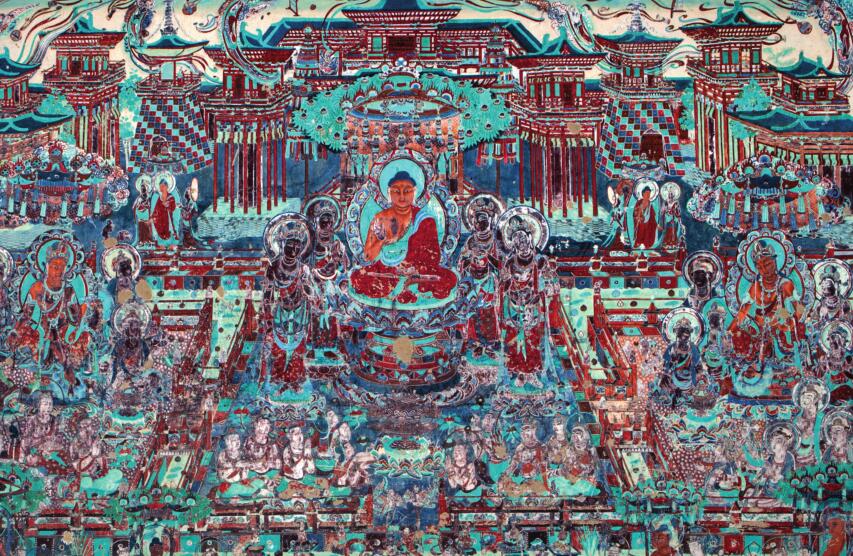

敦煌莫高窟第217 窟《觀無量壽經(jīng)變》(盛唐)

說這部書是遵囑之作當(dāng)然不是虛說——在遵這一“囑”書寫時,我衷心期望的是它能夠如常老親屬所說:“告慰常老的在天之靈。”為他以及那些奉獻(xiàn)了畢生心血的敦煌英雄們獻(xiàn)上一炷心香。

在此由衷感謝為我先后六次到敦煌采訪提供最大支持的時任敦煌藝術(shù)研究院院長樊錦詩、書中寫到和沒有寫到的為敦煌藝術(shù)奉獻(xiàn)了自己的青春或一生的專家們,以及包括常書鴻的同事和學(xué)生;幫助常老整理了《九十春秋》的原北京中央工藝美院李硯祖;“敦煌學(xué)”學(xué)會會長季羨林老先生以及秘書長柴劍虹在百忙中都接受了采訪;雖然是病弱之軀但仍然熱情接待我的董希文夫人張琳英女士和女兒董一沙……應(yīng)該寫上的名字還有很多,恕我無法一一列舉。

這本書的寫作,不僅使我再次感悟了一個作家的天職和社會使命,再次體會了藝術(shù)創(chuàng)造的艱辛。而禮贊愛國藝術(shù)家的輝煌人生,為他們的成就鑄一塊豐碑,則是我們義不容辭的任務(wù)。我想說明的是:因篇幅所限,不能不將常書鴻的生平事跡“壓縮”到敦煌解放為止,因為這是他平生最艱辛也最輝煌的階段,“敦煌守護(hù)神”的英名也是恰因此起。至于新中國成立后的敦煌藝術(shù)保護(hù),自是在政府的百般關(guān)切下進(jìn)行,毋庸贅述。亦因體例要求,常書鴻后來與日本大畫家平山郁夫的交往、與池田大作有關(guān)敦煌藝術(shù)的精彩對話,都只好割愛未收入。好在這些內(nèi)容,讀者可以從常先生本人著述里搜尋,在此謹(jǐn)致歉意和敬告。

修訂工作正在準(zhǔn)備之際,又有佳音迭傳而至:中央廣播電視總臺中文國際頻道 (CCTV-4)《國家記憶》欄目,正在籌拍常書鴻先生的專題系列紀(jì)錄片。主創(chuàng)與編導(dǎo)甚為有心,在采訪了常沙娜女士之后,又輾轉(zhuǎn)打聽到我的聯(lián)系方式,數(shù)次聯(lián)系之后,終于成行,于2019年12月初來到寒舍,耗時整整一天進(jìn)行訪談,攝錄從早到晚。我當(dāng)然是知無不言,將所知有關(guān)常老的一切和盤托出,只求以暮年微薄之力,為世人能夠銘記常老的名字,以及他為敦煌這永恒不朽的文化符號所做的一切,再樹一塊豐碑!

在常書鴻的靈骨棲地,一方黑色的花崗巖大碑上鐫刻著趙樸初為之撰寫的大字:敦煌守護(hù)神常書鴻

揣想本書再版付梓之時,紀(jì)錄片應(yīng)當(dāng)已經(jīng)制作完成,熒屏上能夠再現(xiàn)常老風(fēng)姿,于心甚慰。當(dāng)然文化載體,并不只有熒屏一種形式,作為一輩子以筆為生的人,我依然想要借此書修訂、再版的機會,向編輯和出版社表達(dá)敬意——是他們的堅持和文化責(zé)任感,使得常老這樣的文化名人在我們的星空再放異彩。

幾經(jīng)商量,我們?yōu)楸緯匦氯×艘粋€書名——《此生只為守敦煌:常書鴻傳》,常書鴻先生曾說:“如果真的再一次托生為人,我將還是常書鴻,我還要去完成那些尚未做完的工作。若有來生,我還是要守護(hù)敦煌。”常書鴻的一生,從在巴黎見到伯希和的《敦煌石窟圖錄》起,便與敦煌緊緊聯(lián)系在了一起,且再未分離過。

曾經(jīng)有人說過:沒有任何一個人在看了敦煌后,會無動于衷。而我在寫完此書和這篇后記的第一個念頭和最后一個念頭,始終都是:但愿沒有一個人看了此書后,會對常書鴻無動于衷!

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司