- +1

女性主義一路高歌,媽媽的憋屈無人可說

作者 | 小樂

文化的,媒體的,政治和政策的敘事構建了這個社會的中心力量,她們養成了我們的想象力和生活世界,并塑造了我們的日常經驗。 -- Shani Orgad

必須有除了向前一步和放棄退出之外的選項。

-- Anne-Marie Slaughter

兩個多月前,我在朋友圈轉發了一篇標題為 《小混蛋和小可憐,都只是缺愛的孩子》的文章,第一個回復來自一個社會學教授朋友,她說 “這也太絕對了。。。有時候我覺得美國這個‘孩子總是孩子,一切錯誤都是父母‘ 實在受不了“。

雖然我條件反射的挺想反駁,但心里也有一個聲音在告訴自己:她說的沒錯呀。這是一個盤旋在我心里很多年,從讀博開始就一直在糾結的一個問題:一個人的行為背后,個人的和社會的因素各占幾成,更明確一點來說,誰應該為一個人的“問題”行為負責?

雖然換了領域,但這個問題依然時常出現。比如我們常見到當父母的養育行為不夠科學,抑或不夠愛與自由,都是父母的錯,父母不夠格。當父母吼孩子,打孩子,孩子生病沒有立刻去接,就會立刻有人沖上來說“不配當父母”。

而在父和母中,顯然后者承擔了絕大部分的審判。在談到孩子的成長時,所有人都在強調媽媽的重要性,幾乎所有的育兒文都是寫給媽媽看的,育兒講座都是給媽媽聽的。很自然,孩子如果有任何問題,第一責任人也是媽媽。

于是順義媽媽,海淀媽媽,帝都媽媽,曼哈頓上東區媽媽,硅谷媽媽依次出場,被窺視,也被評判,嘲諷。國產電視劇里也清一色渾身散發著對生活不滿的,焦慮疲憊卻依然緊緊控制著孩子的媽媽角色。

我覺得荒唐。母親對孩子的成長當然無比重要,但是為什么不可理喻的都是媽媽?難道我們認為今天媽媽們的焦慮,控制,雞血,情緒化,都是她自己選擇的么?如果這些問題在媽媽群體中是共有的,那是不是有一些更大的,結構性的因素在起作用?

如果說,媽媽該為孩子如何成長負責,那么又是什么造就了焦慮而暴躁的媽媽?在這個女性貌似越來越獨立,越活越瀟灑的年代,媽媽們卻更加孤單,自責,不被理解,為什么會這樣?

這些問題,有一群人一直在研究,半個多世紀以前的發現放在今天都激蕩心靈。這群人,就是經常跳脫出個體,觀察結構,分析社會構建,也因此可以更好的理解個體的社會學家們。社會學視角對媽媽的困境給出了系統又深入的解釋,我總結為兩個矛盾和一個陷阱。

在努力精簡之后,這篇文章的長度還是打破了本公號歷史記錄。這種長度對于公號文章的閱讀量基本屬于自我毀滅,但我實在不愿把緊密關聯的系統分的七零八落。 如果說以往我們的文章長度是京滬高鐵,那這篇就是跨洋國際航班了。所以請你找個舒服姿勢,我們出發吧。

1. 女性意識前進了幾代人,職場規則還停在上世紀

先說第一個矛盾,女性的職場困境。

隨著上世紀女性運動的發展,男女平等、女性獨立的觀點在西方國家已經成了一種政治正確,一種潮流。按照這個邏輯,女性們理應蓬勃昂揚的行走于職場。然而現實卻是,哪怕在英美這樣女性主義起源,并輸出女權主義思想的發達國家,當媽依舊像漫長又孤單的平衡木行走。

那是因為,在長達一個世紀約三代女性的努力下,今天女人們的性別意識比起百年前已經有了大飛躍,而公共政策,職場規則和工作文化卻并未發生實質性的變化。那些展覽對雇員性別平等,家庭友好的美麗畫面,往往也只是停留在公司文化宣傳冊上而已。

女性主義在流行文化中一路高歌。英國和美國媒體平臺上展現的主流流行文化中,50,60年代快樂的家庭主婦在70,80年代被兼顧家庭和職場的女強人取代。“超級媽媽”可以不費力氣的把養孩子和事業相結合。

著名的社會學家Arlie Hochschild在她經典的The Second Shift中這樣描述她們 “當她邁步向前的時候,她是氣場十足的職場媽媽,一手公文包,一手是微笑的孩子。在畫面上,她大步向前、自信、活躍、不被拘束。她無需犧牲女性氣質,在男人的世界也能占有一席之地。”這樣的畫面,這樣形象的女性,在英美的女性雜志,電影,廣告中大量出現,深入人心。

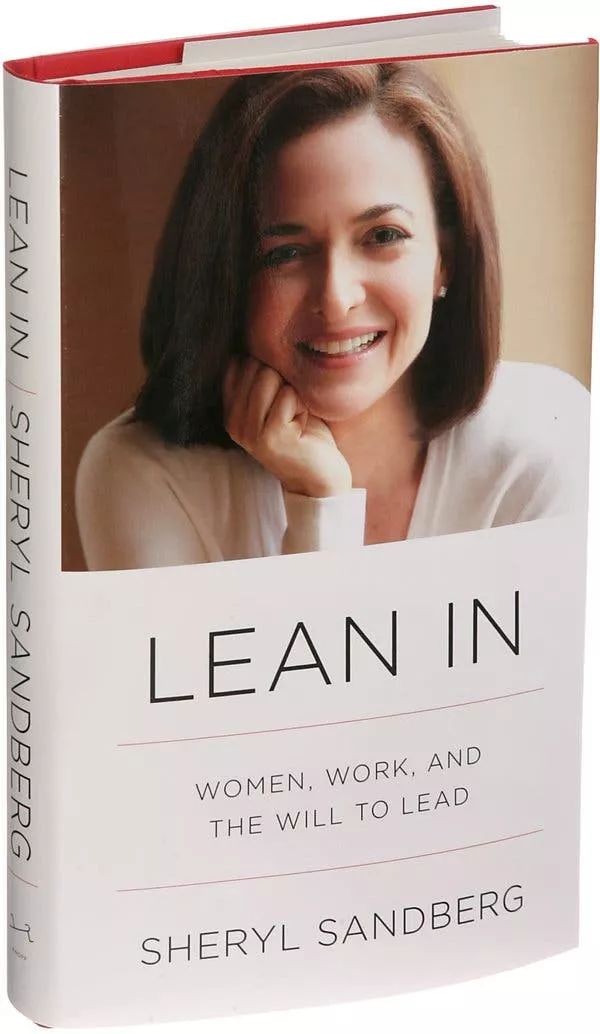

于是80,90年代成長起來的女性真的相信她們可以擁有一切,擁有她們的母親或祖母輩為之奮斗,爭取而來的自由選擇、獨立、自主、不再被性別不平等所束縛。女人要做的,只是像facebook 的COO桑德伯格的暢銷書說的那樣,向前一步 (Lean in)。一個事業和養育雙豐收的形象成為了成功女性的定義。進入20世紀后,理想女性的形象成為更平衡更靈活的媽媽。

但在這樣熱情洋溢畫面背后的現實卻復雜又殘酷,那種認為女性可以自由的根據自己的喜好來選擇人生路線,在事業和母職之間靈活切換的暢想被一再擊碎。

早在1960年代,Betty Friedan就揭露了現實中沉默又絕望的美國婦女和廣泛出現在媒體中快樂的家庭主婦形象之間的驚人反差。之后, Arlie Hochschild, Anne Machung 和英國學者Rosalind Coward 也指出在1980年代的媒體中占據主流位置的灑脫的事業女性和女性實際的經歷之間的鴻溝。

所以女性主義的發展是一場幻覺么?當然也不是, 職場女性的數量和地位明顯都有所增加,然而這更多的是對于沒有孩子的女性而言。而成為母親,卻成了女性職場生涯的分水嶺。英國的職業女性比例較高,但是在工作的母親比例卻低于國際平均線。根據英國2015年的勞務市場調查,英國有超過兩百萬居家全職媽媽,而這其中有34萬(17%)媽媽曾經從事的是高度專業性職位。

研究者發現,是否是母親已經是一個比性別更有效的預測不公薪資的因素了。社會學家Pamela Stone曾經研究畢業于美國常青藤大學的精英女性在為什么在有了孩子以后離開職場,并在2007年出版了了名為《選擇出局?女性到底為什么放棄職業回家》(Opting out? Why Women Really Quit Careers and Head Home)一書。她發現這些女性離開職場主要是因為申請轉成兼職工作,抗議同工不同酬,和不被被派駐外地的要求被拒絕。而這些,也就是我們所說的母職懲罰的具體表現。

插播一句, Stone教授本月剛剛出版了和哈佛大學的Meg Lovejoy合著的《選擇回歸:母親回到職場后真正發生的事情》(Opting Back In: What Really Happens When Mothers Go Back to Work ),有點12年后出了續集的感覺。

好,你也許會說,從忙碌的職場回歸家庭,是全職媽媽的個人選擇。把掙錢養家的重擔交給老公,自己順應母性召喚,安心相夫教子,不愁吃穿,不是挺好的么?從職場媽媽到全職媽媽, 真的只是個人選擇么?全職媽媽的生活,又真是想象中這么愜意美好么?

哥倫比亞大出版社今年推出了倫敦政經學院傳播系副教授Shani Orgad寫作的《回家,母職,工作,和失信的平等承諾》(Heading home:Motherhood, Work, and the Failed Promises of Equality)(見下圖)。在這本書里Orgad教授采訪了35個全職媽媽和5個爸爸。

這些媽媽的共同點是:住在倫敦;來自中產以上家庭;受過高等教育,其中不乏牛津劍橋這樣名校畢業生;曾從事專業崗位,職業分布在律師,醫生,設計師,記者,工程師,學者,公司管理者等白領甚至金領職位;平均從業8年;有1-4個孩子,孩子年齡2-20歲不等。

Orgad教授好奇的是,這些在1970年代女權運動之后出生,高學歷,曾經獨當一面,并且有能力支付幼兒教育費用的職業女性,為何辭職回家當全職媽媽?

采訪的開始并無意外,這些媽媽大多輕松的表示,回家是個人選擇。然而當采訪深入,Orgad教授發現,這些看似自由的選擇,其實是一種被動選擇 (forced choice)。而這個被動選擇的背后,是超高難度的家庭和工作之間的平衡,是對家庭生活極不友好,甚至有毒的職場規則和工作文化。

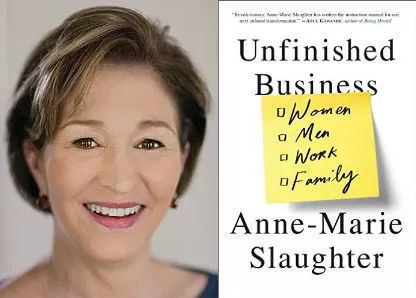

到底什么樣的工作環境,對女性和家庭而言可以稱之為有毒呢?2012年大西洋雜志上刊登了當時美國外交政策專家,Anne-Marie Slaughter的一片文章《為什么女性依然不能擁有一切》引起了巨大反響。2015年,她帶著更多的思考,寫作了Unfinished Business: Women Men Work Family一書。

Slaughter博士當時是國務院政策規劃司的第一位女性負責人,克林頓國務卿邀請她擔任這個職務時,她毫不猶豫的“向前一步”,接受了這份夢寐以求的工作。之前她是普林斯頓大學伍德羅. 威爾遜公共與國際事務學院院長,是野心勃勃的國際事務專家。而為了這個可以為之燃燒熱情的新職位,她向普林斯頓大學告假兩年,每周一早五點出門飛往首都華盛頓特區,每天超時工作,周五晚上回家。

當時他的兩個兒子一個10歲,一個12歲。同為普林斯頓大學教授的丈夫全力支持她實現夢想,扛下了所有家務和養育任務。盡管如此,她的兩個孩子都出現了明顯的行為問題。她的每次離開,小兒子都會激烈行為出現,大兒子雖然開始表現的支持和懂事,但進入青春期的他,把壓力都藏在心里,在學校和家里出現各種行為問題,直到被學校勒令休學,被警察帶走。

見到兩個孩子先后崩潰,Slaughter決心辭職回家,繼續她的教職,每天陪伴孩子。在告別晚會上,她被授予國務院杰出貢獻獎章。

Slaughter博士成長于女性運動蓬勃的1970年代,曾深信女人可以和男人一樣同時擁有事業和家庭,和男人一樣在各領域取得成功。她曾經這么以身作則,這樣教導學生,但卻在面臨岔路口的時候,選擇了家庭。

盡管普林斯頓大學終生教授的位置已經算得上是一種榮耀,但對于她而言卻是鎩羽而歸,她甚至覺得自己沒有達到很多人對她的期望,讓人們失望了--為了她這代女性獲得更多權利而抗爭的前輩,同輩,甚至朋友。所有那些曾對她的職業寄予厚望的人們。

哪怕事業聲望成功如Slaughter,哪怕她認為職場不是幸福的唯一歸宿,哪怕她做出的選擇并不是因為任何人的壓力,而是順應自己的內心,卻依然無法為此慶祝一番,卻依然覺得遺憾甚至虧欠。這份無論怎么選擇都無法放下的虧欠,很多女性都有,而Slaughter認為,這是不對的。

當說到桑德伯格的《向前一步》的時候,盡管表達了她們共有的很多相同看法,尤其是對女性自身態度和職場變革的想法倡導,Slaughter卻也提出了她們之間的差異:

“如果我還處在桑德伯格出書的43歲,我或許也會寫一本類似《向前一步》的書。那時,我的孩子還小, 可以更努力的工作或者雇人照顧孩子,料理家務。但是到了53歲,也就是我在《大西洋月刊》上發表那篇文章的時候,我的處境與以前完全不同了。對于很多女人,無論處于何種原因, 向前一步根本不是一個可能的選項。“

2. 職場環境的毒從何而來?

怎樣的職場環境是家庭友好的?對于父母,尤其是家有幼童的父母,最需要的應該就是靈活了。養娃充滿不確定性。小朋友出門的時候還蹦蹦跳跳,中午就可能接到老師電話被告知孩子發燒了,快來接走。接下來就是一系列的看醫生,留家休息。加上學校隔三差五的放假, 孩子一年多次的常規檢查。

所有這些,只不過是一個健康成長,幾乎不出意外的孩子需要父母在工作之外投入時間的最低限。而女性要成為媽媽,給孩子高質量的照顧,必然需要例如產假,靈活的工作時間,更多的兼職或遠程工作的職位。

而大部分行業,尤其高收入職業,比如律師,醫生,公司高管,依然延續著高強度工作,習慣性加班加點,沒有靈活工作時段,工作總處在一個危機接著一個危機的救火模式。這樣要求員工時刻處于工作狀態的職場要求和充滿不確定性,需要大量投入時間和情感的育兒生活,完全不匹配。

所以,職場規則為什么是這樣的?這些規則是誰建立的?答案很簡單,男人。

那又是怎么建立的?這個問題的答案就稍微復雜一點了。人類學家,歷史學家告訴我們,采摘狩獵時代祖先們的娛樂時間比生活在資本主義和農耕社會中的后代還長。隨著工業革命和資本主義轟然崛起,人們的工作時間在無良資本家的壓榨下大大延長到12-16小時/天,6-7天/周,而且童工泛濫。對,996找到祖宗了。

各個國家從十九世紀晚期到二十世紀早期逐漸發生改變,人們的工作時間逐漸變短,8小時工作制普及開來,也出現了加班費這個新事物。這里的原因很多,包括工會的出現,爭取更符合人性的工時的社會運動,和同步前進的立法等等。美國在1916年通過聯邦法律,對鐵路工人保障了8小時工作制度,最高法院在1917年進行了確認。

然后前輩們的奮斗重點,從每天工作時長轉移到了了工作天數。1926年,雇用了超過美國一半工人數量的福特宣布采取五天工作制。因為他發現工人少共工作一天的生產量反而更高。與此同時,大蕭條降臨,雇主們紛紛大量裁員,并降低工作時長。失業和越來越短的工時讓人恐慌,于是又興起了保證每周30小時工作時間的運動。

注意,一直到這時候,女人還沒有怎么成規模進入職場,就算有,也是未生育的女性做一些不重要的臨時工。到目前為止,職場規則的制定和演變,和女性沒有一毛錢關系。而恰恰因為女人們都在管家,制定職場規則的男人,絲毫沒有把家庭生活考慮進去。

接下來,因為美國的情況糟糕又影響巨大,我們就來說說它。二戰爆發了,男人們去打仗了,生產的需求增長,家庭也需要收入,于是女性開始大量進入職場。戰爭結束后,女人們留了下來。雇主和立法者這時才意識到,哦,女員工們是要生孩子的。

所以在接下來6,70年代的現代女性運動中,女人們拼命爭取的是什么呢?是推動立法,讓雇主把因為流產,生產等等對身體的傷害和其他短暫的身體疾病一視同仁,以獲得同樣待遇;推動政策,阻止雇主因為女員工懷孕,生產就失去工作機會,或者壓根從頭就無法獲得工作機會。

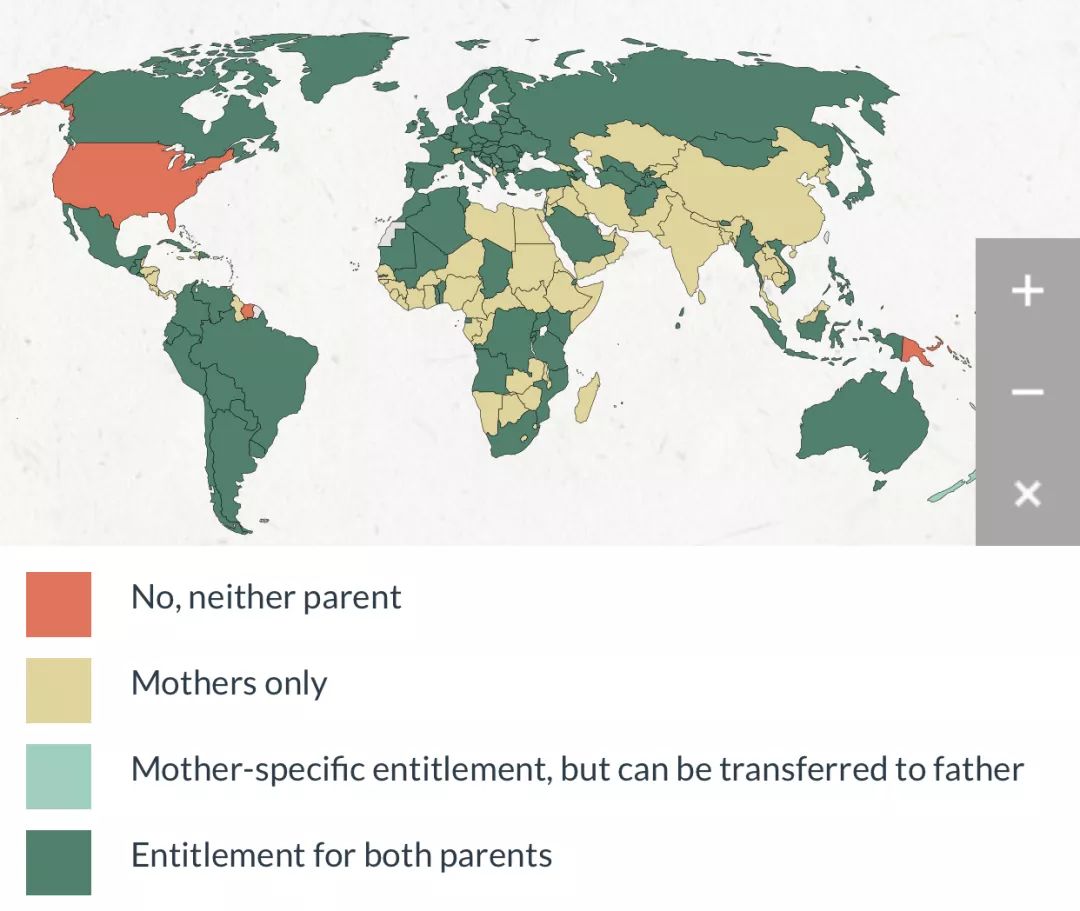

從1984年第一版的家庭雇傭保障法案 (FESA)要求26周無薪產假被提出,發生了無數斡旋,游說,斗爭。然而一直到今天,美國依然是唯一沒有國家規定帶薪產假的發達國家,全世界這樣落后的國家一個手都數得過來。

下圖是來自World Policy Center的媽媽有帶薪產假,對爸爸有帶薪產假和對父母都有帶薪產假的世界各種情況比較。美國那兩塊扎眼的紅啊。

所以,看出問題來了沒有?女性意識已經進化了幾代人,女人們也已經幾乎占到職場一半的人數,控制職場的,還是爺爺輩們定下的規矩。

所以我們明白,要改的是規則。然后就有人開始操心了:為了幾個當媽的就改規矩,這還不亂套啦,這讓公司怎么管理,管理者怎么分配工作,經濟怎么發展啊?

經濟學家已經說了,公平的社會和經濟發展不但不矛盾,甚至是起促進作用的。也有大量研究顯示了當有更好的工作家庭平衡時,員工表現出更強的組織歸屬感和對工作的投入程度,對工作有滿足感更高,缺席更少,精神健康和幸福感都獲益。

你可能會說這些都是停留在書本上的。Really? 下面我們就來看看實際案例。

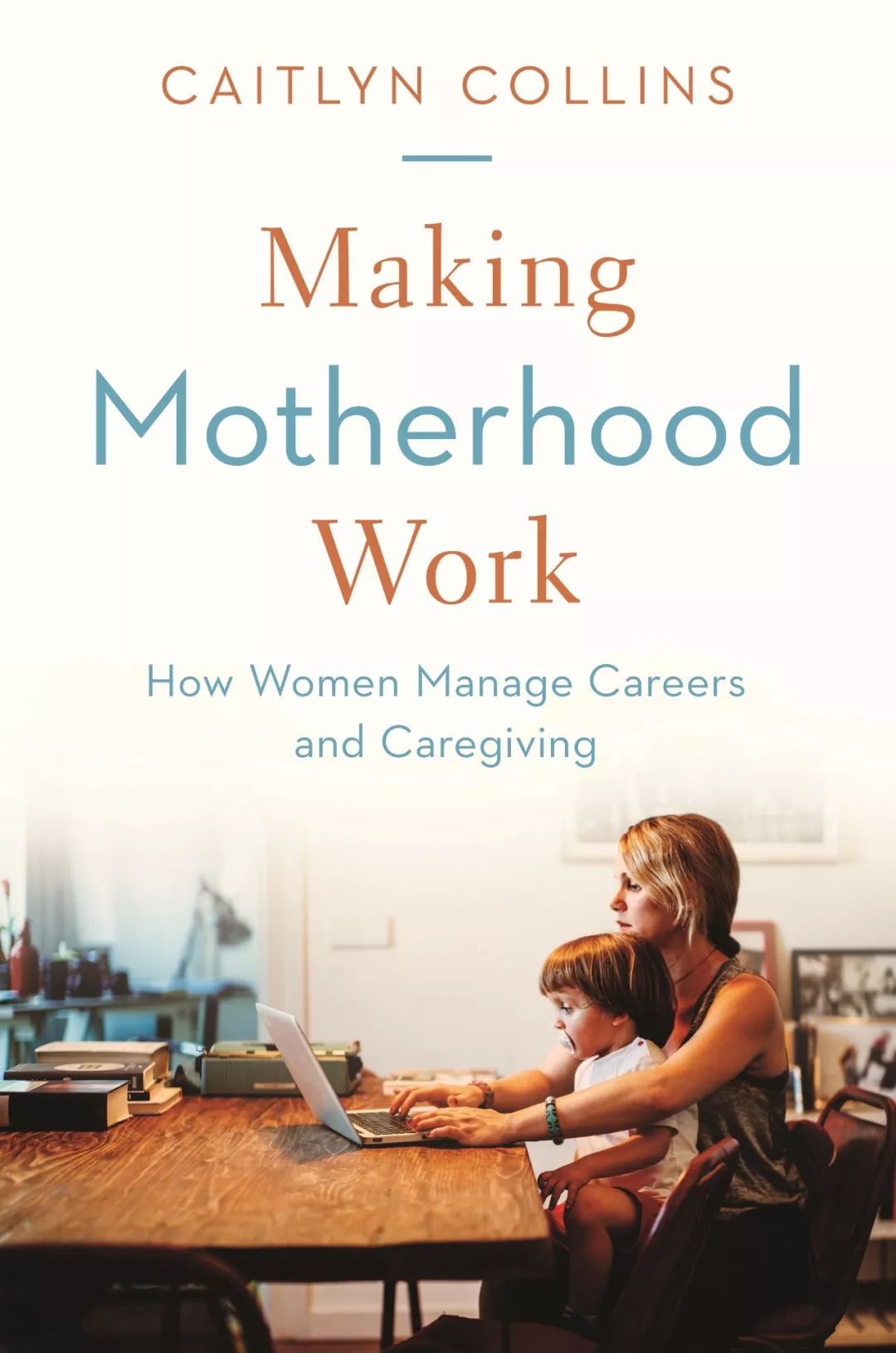

3. 職場媽媽過得好不好,那得看你住在哪兒

華盛頓大學圣路易斯分校的社會學系助理教授Caitlyn Collins 在用5年時間在瑞典,德國,意大利,美國采訪了一共135名中產職媽媽,然后寫作了Making Motherhood Work: How Women Manage Careers and Caregiving一書,由普林斯頓出版社于今年出版。她的研究發現,職場媽媽的生活難度指數在四個國家有巨大差異。

造成這些差異的,并不是每一個媽媽的個體差異,而是她們所在社會不同的性別,養育,職場文化,和一攬子公共政策,比如職場規則,嬰幼兒托管等。這些因素共同構成了這些媽媽們的“生活世界”(lifeworld)。生活世界這個詞源自德國哲學家胡塞爾,后來也被廣泛應用在社會學研究中。它指的是一個人直接經歷的,切身體驗的主觀世界。

總體來說,在這四個國家中,瑞典的職場媽媽是最幸福的。在這個男女平等已經深入人心, 父母共同深度參與育兒,職場文化對父親和母親也無區別對待的國家,保障工作家庭平衡的公共政策全面體貼到催人淚下。

這包括:父母雙方一共可以獲得16個月育兒假;孩子在12歲之前 ,父母可以獲得最多一年120天的孩子病假日,家長們也有最高80天病假日;孩子8歲前,父母可以選擇每周工作30小時;公立日托機構的高質量全球聞名,學費和父母工資掛鉤,但最高也就是160美元;高質量的幼兒教育的成本約9成由國家負擔,要知道,這是一個日托教育預算高于國防預算的國家。

德國的情況比較特殊,歷史上東西德的劃分讓兩個地區的文化和政策也不同。東德和瑞典更相似,職業媽媽有更多的文化認同,幼兒的日托機構相當普遍,對于重歸職場的媽媽工作制度很靈活,爹媽育兒的參與也比較平等。前西德地區,相比之下,則更傳統。職場媽媽會面臨“烏鴉媽媽”(指把孩子留在巢里,自己飛走追求事業的壞媽媽)這樣污名化的指責。

德國文化中非常強調媽媽在幼年對孩子的陪伴,婦女產假長達三年,國家提供的幼兒園針對3歲以上孩子。相應的,堅持在孩子小時候就重歸職場的西德婦女,相比于瑞典和東德媽媽的理直氣壯,會背負更重的壓力,職場文化對需要靈活性的媽媽們支持較少。而爸爸和媽媽的角色分工,也更偏向傳統的男人掙錢女人養家模式。

意大利的職場媽媽,相比于瑞典和德國,更艱難。雖然政策支持不少,但在執行層面卻被可能被用人單位各種伎倆減少或縮短。公立日托也大多招收的是3歲以上的兒童,3歲以下孩子的照料,在父母產假不夠和日托機構無法銜接的情況下,很大程度落在奶奶和姥姥身上。

意大利的帥爹們對家務和養娃幫忙有限,但對于因為各種原因沒有辦法得到姥姥和奶奶支援的媽媽們,生活就比較難,尤其是意大利這些年經濟形勢不好,媽媽離開職場,少一份收入,就會增加家庭壓力。好在意大利媽媽對自己沒有過分苛責,爹爹們瀟灑的時候,媽媽們也會想法把育兒和家務外包,讓自己喘口氣。

美國的職場媽媽,在這四個國家中,是最慘的。美國是發達國家中唯一對職場媽媽保護政策三無的國家,即沒有聯邦帶薪產假政策,沒有任何工作保護措施,也沒有全民醫保or 社保。在其他國家天經地義享有一年多的帶薪產假,你得有幸生活在美國的四個州,才能休息四個月。

美國的公立教育從5歲才開始,到高中結束。幼兒托管和大學教育費用及其高昂。尤其當家里有不止一個孩子的時候,媽媽們必須工作掙錢養孩子。而重返職場的媽媽壓力也極大,孩子一旦生病,年假立刻捉襟見肘,并且職場保護政策幾乎空白。

而在性別平等,父親參與育兒的水平也比很多其他發達國家差的遠。更雪上加霜的是,媒體宣揚的,卻都是女性獨立和“你可有擁有一切,你可以自由選擇”的論調。結構性的壓迫和被擠壓的輿論空間讓媽媽深受來自他人和自己的苛責。

展現四個國家職場媽媽不同的生活境遇后,Collins教授從三個角度進行了總結:

第一.職場媽媽對工作和家庭生活的要求和期待很大程度依賴于社會語境。政策能解釋一部分職場媽媽的境遇,但更廣泛的社會文化,包括性別平等,職業女性和母親角色的含義等都對媽媽們在多大程度上敢于對社會,對政府,對家庭提出要求,對自己的母親角色的期待都有重要影響。這些,才是公共政策發生的土壤。

第二.當媽媽們發現她們無法達到期待的生活,把責任歸咎于誰,取決于她們生活在哪里。瑞典政府主動承擔起了這樣的責任,德國和意大利媽媽將職場和家庭的矛盾不同程度的歸咎于自己的職業野心,政府,和不到位的配套機制。最悲催的美國媽媽,大多把自己當成造成問題的責任方,承受重重的枷鎖。

第三.職場媽媽解決矛盾的方式也和社會背景高度相關。瑞典媽媽理所當然的按章辦事就行。德國媽媽降低她們的工作野心,從事兼職工作。意大利媽媽除了和德國媽媽一樣降級工作強度之外,引入長輩和社會機構共同養娃。美國職場媽媽呢,工作強度調整空間有限,沒有長輩的穩定參與,只能支付昂貴的費用請保姆或者送私立幼兒園,而因為自己和孩子的保險都和工作掛鉤,也不敢丟了工作。

當然,每個國家的政策都不能直接照搬去另一個國家,政策的土壤是文化。正如《他鄉的童年》中的老師,學校,家長,課程,都深深植根于當地特定的文化。但至少那讓我們看見,很多我們以為不可能的事情,并非只存在于外太空。

4. 消費主義成了領跑,男人還在閑庭信步

所以媽媽們要承受的只是來自職場的壓力么?當然不是,現在我們就要說到另一個結構性的矛盾:即存在于女性獨立和刻板的家庭分工之間的矛盾。

半個多世紀以前,美國的消費市場研究者Ernest Dichter提出消費如果被妥善導向,可以成為一種治療和自我實現,讓家庭主婦獲得身份感,目標,和創意。

1945年,Dichter對美國4500名 中產階級家庭主婦進行了了問卷調查,并發現有三類女性。一種是真正的家庭主婦, 她們高度認同自己的身份,篤信一切都自己做,為自己維持了一個舒適的家而驕傲。第二種是職業女性,她們認為家務是一種低級的勞作,不認為女性的主要位置是在家里的,根本看不上做家務。

這兩種女性都不是居家產品的目標客戶,而第三類女性,追求平衡的女性,則是理想的買家。她們既要事業,也要持家。從商家的眼光來看,她們代表了巨大的市場潛力。因為她們愿意也不得不嘗試節省體力的新工具,獲得更多自由時間。

因此,Dichter對廣告商和商家發出赤裸裸的建議:“讓更多女性渴望成為這一類,用廣告教育她們,對外和對內是可以平衡的。掌握家政的藝術應該是所有正常女性的目標。“

等等,為什么不是男性群體?男人不用干家務的么?沒錯,75年前,又是我們爺爺輩的,男人確實是被豁免家務勞動的。那么今天呢?

Orgad教授發現,明明這些舍棄了自己的職業理想和多年學術訓練的媽媽離開職場是為了更多的陪伴孩子。現實中,她們卻不光承擔了媽媽的責任,也不知不覺攬下了老媽子的活--做全家的家務和雜事,事無巨細的照顧起了另一個成年人,孩兒爹。

根據英國國家統計辦公室的數據,女性從事沒有報酬的家務活動的時間是男性的兩倍,在美國,則是兩點五倍。這還是在過去幾十年男性參與家務有了長足進步的前提下的數字。

很多勵志文或者暢銷書中所鼓吹的是,女性需要主動將男人打造成一個真正的搭檔。問題是,孩兒爹早出晚歸,工作日見不到人,回家也在處理工作,茁壯成長成為了“周末爸爸”。當年都是朝氣蓬勃的職場精英,也都本著相互尊重,男女平等的觀念才成了一家人,怎么過著過著就走到了男主外女主內的傳統分工上來的呢?

Orgad教授調查的全職媽媽們坦承,盡管在戀愛時很看重性別公平,有孩子之前也確實關系平等,但成為父母之后卻無法抑制的滑向傳統的家庭角色分工。社會學家研究也發現,家務勞動的分工隨著孩子到來,會產生遷移。

在今天的社會,二人世界時夫妻兩人常常有意識的公平分配或者分享家務,一起做飯洗碗也是一種樂趣。但當有了孩子,媽媽離開工作,爸爸依然上班。隨著媽媽留在家中的時間明顯變長,全面照顧起孩子的同時,自然也就做起了更多家務。這樣的轉變常常是無意識的。而當媽媽產假結束,或者孩子逐漸長大需要較少的生活照顧之后,夫妻雙方都會繼續期待妻子做更多家務。

然而坦誠的認識和接受到丈夫所做的家庭角色少之又少,對很多居家媽媽并不是一件容易的事情,畢竟掙錢養家是一個自己“無法繼續”卻又如此重要的事情。曾經在職場受到的委屈挫敗,讓媽媽們對自己至少能退回家庭心懷感激并努力維護丈夫。

比如雖然丈夫只是偶爾下廚,時不時遛狗,節假日負責BBQ,但卻被認為做了很多,能力優秀。很常見的是,丈夫下廚被視作一種和節日,美食,廚藝相關的高級技能。而女性日復一日一身油煙的把飯菜在固定時間放上餐桌,不過為了滿足生存所需。 說起做飯的時候,人們還是覺得男人才是真正技術高超的大廚。

當然,男人掙錢養家同樣壓力山大,但是和承擔大部分家庭勞動的女性相比而言,核心區別在于:職場中的努力和壓力,付出是有非常現實的回報的。無論是、工資、職位,還是價值感成就感,今天社會衡量成功和給一個人的標價的時候幾乎只看他的職業成就。

而女性照顧他人,全年無休的勞動則是隱形的。只要不上班救沒有工資沒有五險一金沒有基本生存保障,全面仰賴他人供養。而這個維持家庭運轉,養育后代的工作的價值可能也就在母親節才能被承認一下。在一些國家,媽媽在家庭中的勞動得不到合理考量,很多女性在成為媽媽以后就不敢去想“離婚” 這個選項了。

隨著母親在養育中的重要性在今天的輿論中不斷被放大的同時,社會評價一個人的“成功” 則依然是以職業成就,收入高低,社會地位等等來衡量的。母職依然被廣泛看成自然的天職/義務。

5. 全職媽媽,家庭CEO和密集養育

帶著一身在學校和職場習得的技能回到家,女性們常常會把這些技能用于管理家庭這個小組織,當上家庭CEO。既然是CEO, 就需要帶出業績,而全職媽媽的業績,自然是她的孩子。并且自然的成為一個密集養育的母親, 卯足力氣,把一身專業技能和競爭野心都重新釋放在養孩子之上。孩子的性格品質興趣愛好視野全都要培養。孩子,逐漸成了她們世界的唯一,“媽媽”也就成了唯一的身份。

為了讓孩子的教育獲得高回報,保住現在家庭的階級地位,最好可以向上攀爬,媽媽們不斷投資時間精力。不光要把自己的一身技藝,思想,學習方法傳授給孩子,那些曾經的野心和精力也換了個方向得到了釋放。就像從高級財務總管回歸家庭的Sara講的一樣:“競爭從未停下,只是換了另一個跑道。”

這些媽媽,不但面臨業績,也即孩子獲得成績的壓力,也要面對社會對她們養育方式的批判,更有來自孩子的壓力。Orgad教授的研究中,很多媽媽都接到過孩子拋來的 “為什么別的媽媽穿著職業裝很厲害的樣子,你卻一天到晚呆在家里不用上班?“ 為了孩子放棄拼搏了幾十年的事業,到頭來卻成了孩子眼里“什么都不做”的大閑人?比起全世界給的誤解和質疑,孩子的這一份最讓人想哭。

而當Orgad問這些媽媽“當孩子長大以后,你有什么計劃?“ 的時候,也往往收獲長時間的沉默。就像Betty Friedan 半個世紀前研究發現的一樣,全職媽媽們共有一種對更廣闊的世界的渴求, 她們渴望通過和社會的連接,而非斷裂,來找回自己的世界。

6. 把社會問題個人化,這個陷阱你掉進去沒?

女性主義發展了三代人,職場規則和性別文化還停留在爺爺的時代,導致媽媽們被職場困境和家庭困境雙重擠壓。然而,真正煎熬內心的,是我們把公共敘事內化為對自己的期待,又把無法達到這種虛妄的期待歸咎為是自己的問題,并且想通過改變自己來解決結構性的問題。

為什么文化,媒體,公共政策那么重要?因為這些公共敘事構建的是一種想象力,一種我們對自己的身份應該是怎樣的角色創造。當西方80年代的電視,雜志上洋溢著女性可以平衡家庭和事業,可以擁有一切,只要你想你就能有;當今天我們看到社交媒體上那些家庭、事業、馬甲線應有盡有的超級媽媽;當桑德伯格用她暢銷全球的《lean in》告知女性要自信,要迎難而上。這些論調看似勵志,實則無視結構性因素。

這些形象,這些“人設”,這些聲音,都在共同構建一種媽媽身份的范式,一種在無意識間就深深植入人們腦中的參照標準,一種對“成功女性” 的定義,一種不但可能,而且應該的范本。當你活得不符合這個定義,沒有達到這樣的標準,你就是失敗的。而如果我們把女性的“成功”都歸功于個體的努力,那當我們做不到了,失敗了,也就只能歸罪于自己。

Orgad采訪的媽媽的敘述中, 社會的影響,建構,無處不在又深入骨髓,但她的采訪對象們卻少有把自己的個人經歷和結構性的原因聯系起來的。女性們把自己在職場做不到全力投入,或者沒能給孩子做飯,看孩子演出,陪孩子過生日,歸咎為自己還不夠有能力,不夠努力,沒有野心。卻完全忽視了,職場規則的制定完全落后于社會發展,制度的不合理為同時當好媽媽和優秀員工設置了重重障礙。

比如Louise就是一個相信只要再堅持一下再努力一點,就可以柳暗花明的媽媽。然而當她終于因為心臟累出了問題,在和老板請過假的前提下去看病,卻被上司批評為不職業。那一瞬間她終于決定放棄,但哪怕如此,她依然覺得是自己的問題。

為什么對自己這么狠呢?因為:“有其他媽媽可以做到啊。”但是當Orgad教授讓她舉出具體的例子的時候,她卻發現答不上來。那么其他媽媽存在么?是誰呢?還是那只是一個被公共敘事構建出來,悄悄鉆進每一個媽媽腦中的一些角色而已。

Slaughter說過:“職業女性的選擇比男人們要難得多。很多時候,你覺得如果自己能呆在家里或者親自出席一些家庭活動,會讓全家人都開心。而如果你正在參加一場會議,完全脫不了身,或者正在深夜加班,你仿佛覺得自己不是為了事業犧牲了與家人相處的時間,而更像是 為了成全自己的職業抱負,而毀了你所愛的人的幸福。

將社會問題轉嫁成個人問題陷阱防不慎防,和有無數人為制造的認知誤區有關。比如很多人聲稱女性天生更擅長處理多任務,天然更會照顧人,更合作,也更少有競爭的野心。 這些主張被廣泛接受,應用,卻并未得到充分的科學支持,近來更是一再被研究否定。相反,越來越多的研究發現,很多關于兩性的特征并不是生理性的,而是后天在社會化過程中被構建出來的。

又比如說,女性的憤怒就像男性的悲傷一樣不被待見。當女性為不公平對待感到憤怒時,來自家人, 朋友,甚至其他職場女性的建議往往是:這些困難和痛苦是正常的, 不可避免的,是需要她們控制和克服的。

而今年來興起的心理療愈,個人成長產業,也大多以女性作為目標客戶,倡導平靜、喜悅、積極能量,媽媽們被期待滋養自己并滋養家庭,通過改變自己,讓全家更幸福。

無論是把女性缺乏信心,野心描述成一種問題,或強調女性對人生的目標和渴望天生就和男人不一樣,又或者把矛頭指向女性容易情緒化,需要控制自己的焦慮,這都是在告訴人們,在職場和家庭中遇到的很多問題和解決方式都是停留在個人層面的。

這種把一切成敗歸結為個人因素的思路極大的誤導了認知。沒有人可以脫離于社會存在,沒有人的成功百分百都是自己奮斗的結果,也沒有人經歷的痛苦和她所在的環境毫不相關。

我們常說,讓人痛苦的是期待和現實之間的差距,當公共敘事讓人覺得女性應該做一切想做的,應該有野心,但現實卻是從國家到單位到家庭,都沒有提供匹配的資源,只有陳舊的制度和文化,這樣的期待和現實之間的巨大鴻溝當然讓人痛苦。而把這種痛苦放大的,是我們把這樣的差距歸罪于自己,把無法彌合這樣的撕裂,化解這樣的痛苦,轉化成更高層次的自我審判。

不但如此,忽視結構性的矛盾,片面強調個人問題,除了讓自己在泥沼里越陷越深之外還會造成另一個嚴重的問題。那就是看不到每一個他人和我們處于同樣的制度矛盾之下,而把每一個她所經歷的困境看成她的個人問題,于是無限細分出不同類型的媽媽,走上鄙視鏈的不歸路。

7. Everybody, Check your Privilege

媽媽群里經常發生因為是不是喂喂母乳,親喂,喂多久,是不是睡眠訓練,怎么訓練,幾歲送日托,怎樣的日托種種理念爭執,拉黑,退群的事情。樂此不疲的加入一次次評判的背后,也許當看到其他媽媽能力和知識上的不足,能讓我們對自己多一點確認和信心。無論是否有這樣的心理,在評判其他媽媽的時候,我們也都是在評判自己。而這樣的心理,一定程度上也是不見結構只見個人的思路造成的。

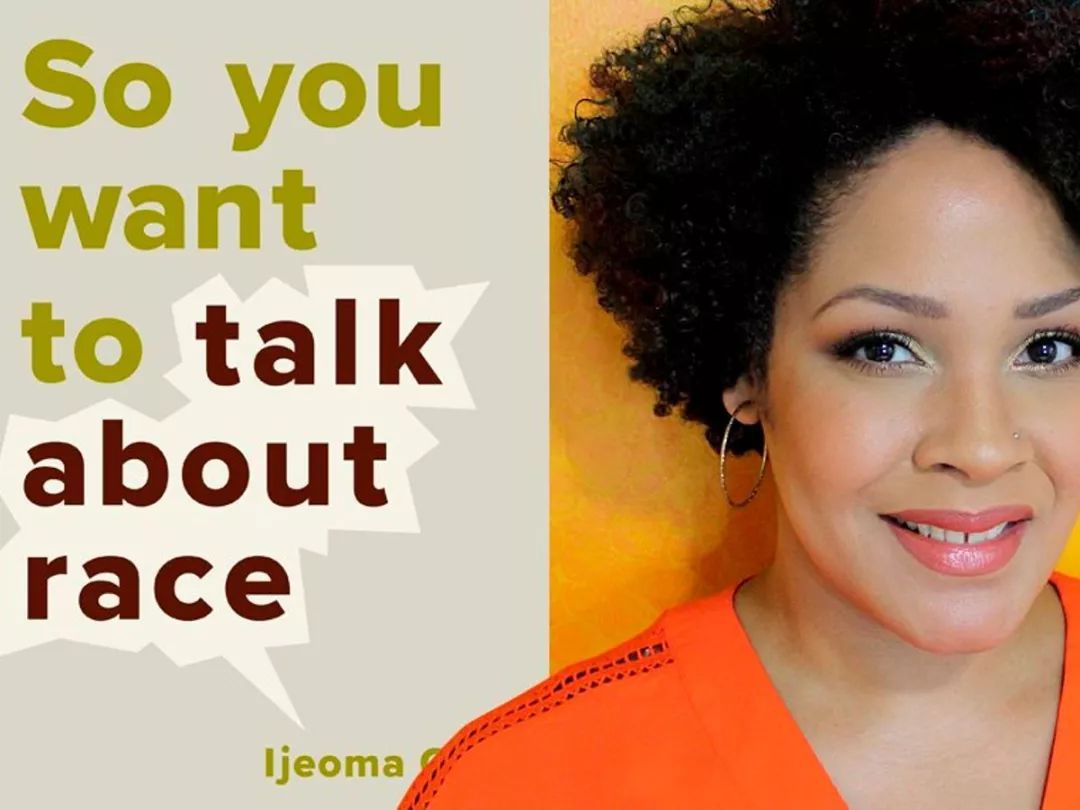

在美國,人們常說審視你的特權 (check your privilege),根據牛津詞典,是指特定個人活群體被賦予的特殊的權利、優勢、或對于風險的免疫。在Ijeoma Oluo的So You Want to Talk about Race中,privilege被定義為一個人擁有的一個或一組別人沒有的優勢(an advantage or a set of advantages that you have that others do not)。

這里的特權超越了政治或經濟范疇,提現在生活的方方面面。比如成長在幸福有愛的家庭,被賦予了充足的安全感和積極樂觀的性格;比如生活在一個發達,開放,平等的社會,承受較少的歧視,心態更放松;又比如受過更好的教育,會說英語,沒有殘疾,精神健康,甚至是異性戀,都有可能讓你的生活比另一個群體簡單一些。所以幾乎所有人都有特權,只是有些人擁有的更多,有些人較少。

設計了陌生人情景實驗,提出嬰兒三種依戀類型的心理學家Mary Ainsworth早在1926年在烏干達對26個嬰兒進行了一年的跟蹤觀察,并發現了一歲時不同嬰兒的表現和媽媽對待他們的不同方式有關。而Ainsworth教授繼續指出,這些媽媽們的表現和她們的健康狀況,需要承擔的勞動強度、家庭關系、丈夫如何對待他們等諸多因素都相關。這是什么意思?意思是說,媽媽如何對待孩子,很大程度上是眾多因素共同作用在媽媽身上的后果,而不是她的個人選擇。

當我們認識到每一個媽媽都是活在特定的社會,文化的大框架和家庭,單位,社區的小框架下;可支配的經濟,人力資源各不相同,就會發現很少人擁有豐富的選擇,大部分的選項非常有限,一些人甚至沒有選擇空間,而每個媽媽都在自己的能力范圍內盡了最大的力量。

比如說,如果你有雙方老人輪流幫忙帶娃,或家境較好可以支付高昂的人力支援,當你有尊重支持你的老公,投入帶娃的爸爸,對母親更有好的職場環境或社會環境, 甚至更容易瘦下來的體質,所有這些,對于另一些媽媽而言,都意味著更多選擇,更少壓力,和更大喘息空間,或者說,更多特權。

吊詭的是,特權常常并不被擁有者看見。意識到自己的特權,已經會讓人感覺不自在。人們希望自己過得好,懂得多是因為自己聰明,能力優秀,做了正確的選擇,而不愿面對是爹媽扶持,出生大都市,甚至高加索人種等外在因素的貢獻。

審視自己的特權為什么重要。我認為原因分兩方面說。

特權讓人們獲得不同的物質條件,社會地位,但更隱形又深刻的,是讓我們看到不同的世界,形成不同的價值觀,對生活產生不同的解釋和態度,甚至習得不同的品質。

一方面,當清楚的看到自己擁有了哪些特權,別人又沒有哪些,就會少很多“應然”,多一些對差異性的接受, 看到她人所經歷的掙扎,放下每個人都應該怎么做的狹隘思維,少一些覺得他人行為的不可理喻。當我們評價不同養育風格評價,和提出建議的時候,也能更多考慮具體的語境,謹慎評價,多多理解和支持。

當我們清楚自己站在今天的位置,持有怎樣的態度是和自己所擁有的特權緊密相關,可以更了解層層裝扮之下真實的自己。如果無視一切自己的特權,我們可能驕傲的以為擁有的一切,無論是名校畢業,世界50強就職,或是了解最前沿的科學育兒知識,輕松繞過所有謠言的坑百分百是因為自己努力,聰明,優秀。 而那些簡歷平平,生活平庸,土法育兒的家長,只是因為她們不夠優秀,三不五時要交智商稅,甚至不配當父母。這樣的理直氣壯,強大自信很可能只是因為我們看到的過于片面。

另一個方面,看到他人擁有哪些特權而自己沒有,幫助我們更好的理解她們看上去的光鮮灑脫,少一些比較和自責,多一些踏實和滿足。

最被媽媽們羨慕的,就是那些have it all的媽媽們,她們事業家庭雙豐收,時間管理,夫妻關系,隔代育兒,STEM啟蒙統統在行。她們的朋友圈是全家出門度假的碧海藍天,和“不經意間“ 曬出的馬甲線。大V們把自己活成了廣告牌,開開心心的加入固化“成功女性”定義的陣營,讓媽媽們打著雞血告訴自己:我沒做到,只是因為我還不夠努力。

且不說人們在社交媒體上總會選擇性披露生活,我們看到的都只是她人想讓我們看到的部分生活。她們是不是生活在一個更開放公平的社會,有更支持尊重自己的丈夫,無需供養照顧的父母,相對富足無憂的生活等等。所有這些,都讓媽媽更少一點壓力,多一點空間。更全面的看到這些,也許可以少一點盲目的比較,更加理解和接受自己的樣子。

8. 看見,說出,傾聽

社會學家向來不擅長給具體的行動建議。八年前,我在讀了一個學期的涂爾干韋伯馬克思米爾斯福柯等等讓我暈頭轉向又洗心革面的文章后,鼓足勇氣問教授:“這學期文章讀的好壓抑,所以社會學家告訴人們該如何解決這么多問題么?”

老師仁慈的看著我說:“社會學家的責任在于發現結構性的問題,從而解釋社會,也理解系統中的個體。但解決這些問題,不是社會學者的任務“

是啊,這些長年存在的文化、制度、社會問題,豈是某一個學科就能解決的呢?然而,哪有什么一蹴而就的變革呢?意義重大的變化背后,都是很多很多的人, 和很長很長的等待啊。所以我們總想做點什么, 也能做點什么。

首先,讓我們看見.

看見社會的,結構性的因素在我們的生活、認知、情緒中起到的巨大的作用。看見那些背景中,地面下,媒體呈現的畫面和文字后面隱形卻切實塑造了我們的“選擇” 的力量。

看見每一個媽媽,認識到每個個體之所以是那個樣子,之所以有那樣的行為背后的合理性和必然性。看見媽媽的養育選擇, 呈現的狀態,是各種因素共同作用的結果。嘗試理解海淀媽媽、順義媽媽、帝都媽媽、硅谷媽媽、高管媽媽、海外陪讀媽媽、職場媽媽或全職媽媽、縣城媽媽或留守兒童媽媽各自的“不可理喻”。

看見女性的夢想和野心,看見她們為養育孩子轉換的軌道,割舍的更多可能性,也看見腐朽的職場規則,流行文化制造出的虛假承諾,被消費主義收編的女性力量,和還在傳統性別分工的角色中原地踏步的父親。同樣也看到,男性這樣的表現也是結構性因素參與打造的作品,他們本身也是刻板的性別角色分配的受害者。 就像The Boy Crisis的作者Farrel 和Gray 在書中說的那句:當一個性別贏了,兩個性別就都輸了。

其次,讓我們說出來。

在Orgad教授的采訪中,幾乎所有的受訪者都有這樣的敘述:如果有后悔,那就是我沒有進行那個對話,那個和自己, 和丈夫, 和職場伙伴進行的關于我想要什么的對話。

我們的失望,委屈,艱辛,需要被表達。憤怒需要被釋放,盡管這是女性最不被允許,最被污名化的一種情緒。我們被教育要順從, 要按規矩辦事,要照顧他人情緒,調整管理自己的情緒, 于是所有人都沉默。只有讓更多聲音被聽見, 更多人參與對話, 真實的養育才被更多人了解, 媽媽們真正需要的才有可能被滿足。

而媽媽的家庭困境更是需要讓爸爸知道。要知道,很多爸爸在家務中的缺席,也是因為他們“沒看見”。再過去的幾年里,我已經記不清有多少次和在在爹談論/爭論過家里的任務分配。

在在爹是一個超級溫和,善良,樂于付出的人,但也在當了爹之后難逃社會化過程對他的定型。我有過失望,憤怒,有過溝通,更有情緒宣泄。當我掰著手指算給他聽,一個在異鄉生活的三口之家需要多少體力和情緒勞動的投入才能順利運轉。在他伸手就有卷紙抽紙廚房紙,拿起水杯就有開水涼水,打開抽屜永遠有干凈襪子的這些方便背后,是另一個家庭成員持續付出的時間,腦力,情緒和勞動。

一個被無比勤勞善良寬厚的媽媽養大的男生是無法知道這些家庭生活的真相的。所以我有告訴他的責任,我常說這不是你個人的錯,你也是這種文化的結果,但我們只能從個人開始改變。當我看見,說出來,他也看見,我們的家庭角色也就越來越公平。

最后,讓我們去傾聽,去支持。

盡管Orgad教授采訪的媽媽們都提出了渴望表達,但她也發現很多女性沒有資源和工具去進行這樣的對話。如果這群有過優質教育,曾經是職場女強人的倫敦中產媽媽都沒有能力去表達她們的欲望,那對其他女性而言只怕是會更難。

為什么說出心里的感受這么難?也許并不是因為不會說,只是不知對誰說,說了也沒有人聽吧。

當人們都急著比較,評價,表態,當我們連自己的情緒,感受都不允許自己緩緩體會,坦然接受,誰還有這個耐心,慈悲和能力去好好聽另一個人說話呢。

所以,如果你是一個媽媽,放下對自己的嚴苛的要求,聽聽自己內心的聲音,告訴自己我是個挺好的媽媽;如果你是一個爸爸,抱抱你的妻子,問問她過的如何,你還可以怎樣更好的支持她;如果你有朋友是媽媽,和她們聊聊天,吐吐槽,相互陪伴,支持。

終

花一個多月寫這篇文章,不是說我們要推卸個人的責任,不用自我成長。我們公號的老朋友都知道我多擁抱自我成長啊哈哈哈哈。但這不能掩蓋只看到個體是遠遠不夠的。沒有人活在真空里,如果我們只顧著埋頭自省,只看到個體,就會忽略了我們所在的系統時刻都在雕塑個體,建構經歷。

我們所面對的問題,有一些通過個人努力是可以改變的,另一些則需要結構性的改變。如果沒有看見后者,一心只想通過個體改變來解決結構性的問題,那可能只是一場徒勞。

更重要的是,如果我們腦中只有看到個體的眼光和只有分析個體的思路,那幾十年后,我們的兒女所在的世界,可能和現在并沒有多大區別,畢竟,女性獨立,做自己這樣的論調已經廣泛存在一兩代人了。

在Heading home中,作者采訪的所有媽媽無一例外都希望她們的孩子生活在更加性別公平的世界,不再經歷她們所正經歷的偏見,不公。她們也極盡全力讓孩子接受最好的教育, 護送孩子走入職場。但同時,媽媽們也提到希望女兒可以兼顧家庭,在必要的時候妥協野心和夢想。當我們對社會建構無意識,哪怕把個體因素推到極致,依然可能會在結構性的障礙面前敗下陣來。

我很喜歡Heading Home一書的結尾,它是這樣寫的:

“在這本書中所有女性的講述里,我感受到一個共同的懇求,那就是將自己和普遍存在的文化范式脫離,重新挖掘燃燒的渴望并與其再次連接,使公共和私人空間都允許女性安全的去實現這些渴望。那是讓失望不在沉默,掙脫私人屬性,直到她不再屈服,安全的表達憤怒,并要求創造出讓缺席已久的職場和家庭中的公平真的到來的社會結構。“

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司