- +1

賈珺:千年一園看晉祠,梁思成和林徽因如何發現晉祠

6月6日18點,由清華大學與山西省文物局聯合主辦的“人文清華”講壇特別節目《穿越時間的距離,跟隨梁思成林徽因探尋中國古代建筑》首場在晉祠隆重開講。梁思成再傳弟子、清華大學建筑學院教授賈珺講授《千年一園看晉祠》,指出晉祠作為中國最早的祠廟建筑群,不僅是美輪美奐的園林,也是意蘊深厚的文化博物館,比“歐洲最漂亮的客廳”意大利威尼斯圣馬可廣場更勝一籌,并引導大家感受林徽因所說的“建筑意”。“人文清華”講壇制片人、清華大學新聞與傳播學院教授張小琴主持直播活動,與賈珺教授展開對話,建議大家學習從名勝古跡的游覽者,變成歷史的感受者和文化的承接者。

截至6月8日晚7點,共219萬人在線觀看了這場建筑史的千年大戲,而且觀看數據目前還在不斷增長中。

以下為直播實錄,約1.5萬字。(全文讀完約20分鐘,敲黑板劃重點,要認真記筆記哦~)

主持人:大家好!這里是《穿越時間的距離,跟隨梁思成林徽因探尋中國古代建筑》的直播現場。

今年是中國營造學社成立90周年,90年前正是抗日戰爭烽煙即起的民族危亡之際,梁思成、林徽因和營造學社的其他成員開啟了搶救性的古建筑探索之旅,積累了大量珍貴的資料,形成了第一部系統的《中國建筑史》。當年梁思成先生曾經撰文《為什么研究中國建筑》,他認為建筑物是我們文化的表現,藝術的大宗遺產,如果有復興國家民族的決心,我們便不能忽略中國建筑的研究,這也正是我們90年后重走梁林路的原因,聆聽先輩的聲音,感受古建筑中的中國文化,今天是第一場大型直播《千年一園看晉祠》,我是清華大學新聞與傳播學院教授張小琴,也是“人文清華”講壇的制片人。

今天的主講嘉賓是清華大學建筑學院教授賈珺。賈珺老師是著名的建筑史學者,曾經參與晉祠保護規劃,同時他也是梁思成先生的再傳弟子,他的導師郭黛姮先生既是梁先生的學生也是助手,曾經跟隨梁思成先生一起注釋過《營造法式》,對于賈老師來說來到先輩曾經走過的地方更是在追尋先輩的足跡。我們有請賈老師,賈老師您好!

賈珺:大家好!很高興今天由我和張老師一起帶領大家云游晉祠。

主持人:現在先請賈老師為我們說文解字,什么是“晉”和“祠”,祠跟寺、廟有什么區別?

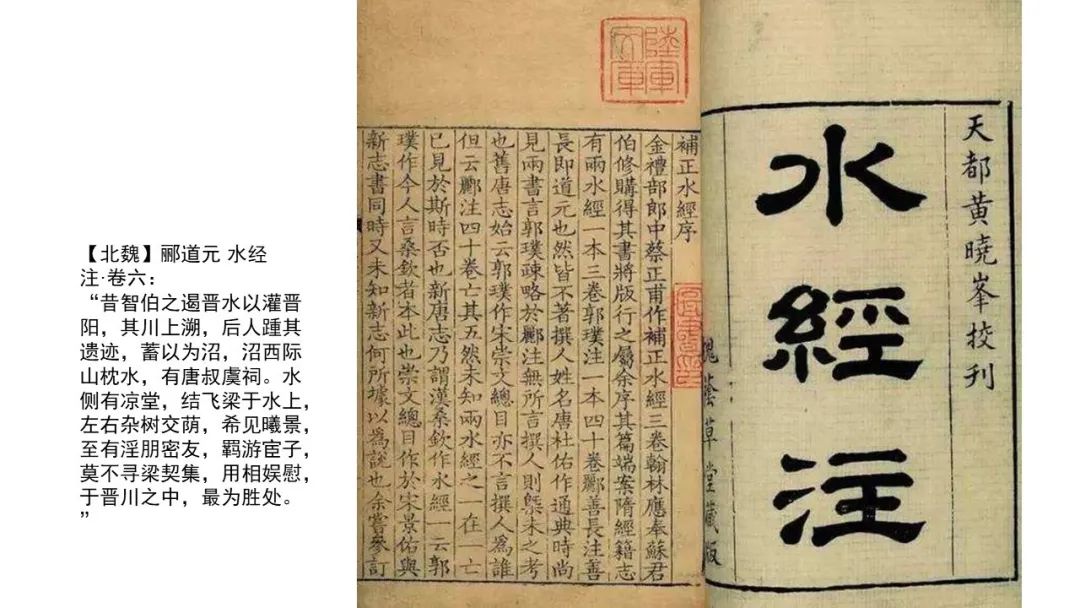

賈珺:寺一般特指佛教建筑,祠和廟泛指供奉神明和各種圣賢的祭祀建筑,兩者之間的含義有重合的地方,但是也會有一些區別,廟更多是供神的場所,祠很多時候是對歷史名人紀念性的場所。晉祠,前身叫唐叔虞祠,建成的年代有不同說法,目前我們所知道的最確切、最早的文獻是1500年前北魏學者酈道元所寫的《水經注》當中的記錄。

賈珺:對。唐叔虞是歷史上真實存在的人物,他是周武王的兒子,周成王的弟弟,被封到這個地方來做唐國的諸侯,唐國大家可能不熟悉,后來它改了一個名字,就是春秋時期大名鼎鼎的晉國。后人在這個地方先是建祠來供奉唐叔虞,我們現在所處的位置是懸甕山的山下,是晉水的發源地,這個地方很特殊,隨著時間的流轉,后來主要的祭祀對象就由唐叔虞慢慢轉變為晉水之神圣母了,慢慢名稱也就改成晉祠。

主持人:所以“晉祠”的“晉”是“晉水”的“晉”。

1.中軸線風景:徐徐展開的畫軸

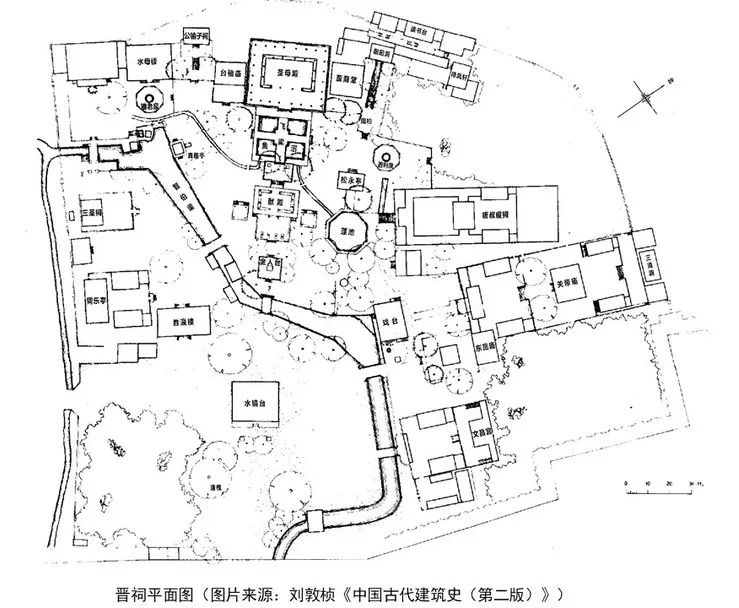

賈珺:對。我們現在是位于懸甕山東側的山腳下,建筑群的主方位是坐西朝東,和大部分的祠廟建筑坐北朝南不太一樣。整個晉祠建筑群經過千百年的建設慢慢形成了擁有幾十座建筑,亭臺樓閣俱全的龐大群落,大致的核心區可以分為中路、北路、南路三個系列,目前我們是站在中路中軸線的起點水鏡臺這個地方。

賈珺:對。戲臺是中國非常重要的一種建筑類型,在很多的祠廟,包括一些道觀里都可能見到,基本上絕大部分戲臺都有一個特點,它的舞臺要正對主殿,當它演戲的時候主要是演給神看的。

主持人:這兩個屋頂不一樣的形狀,一邊有脊,一邊是卷的,您給大家解釋一下。

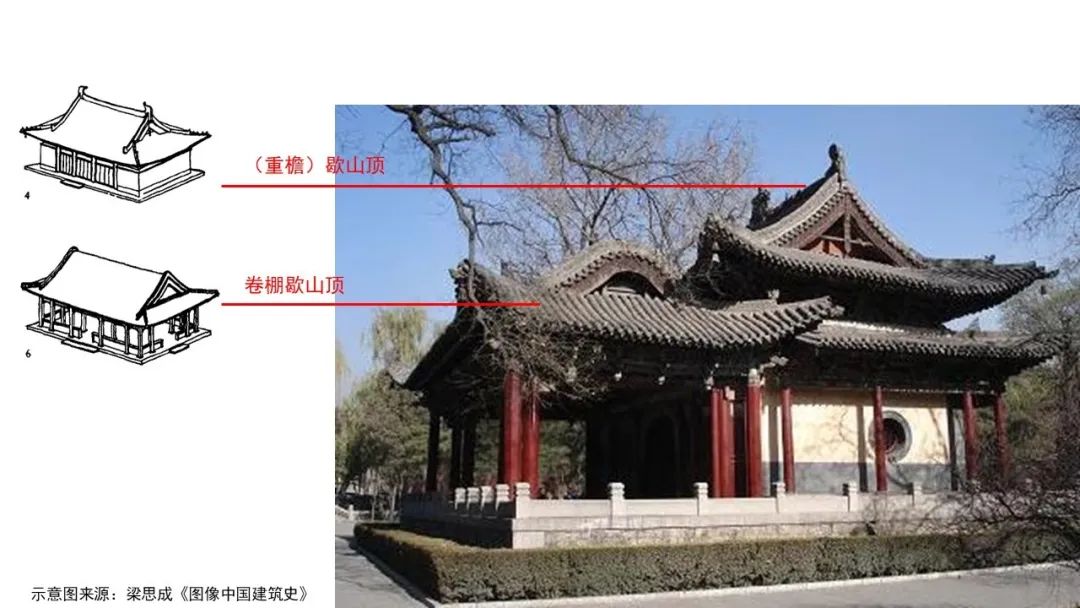

賈珺:這個水鏡臺很特殊,它不僅僅有一個舞臺,它是由兩部分拼接而成的,而這兩部分分別修建于明朝和清朝不同的時期,但是很好地組合在了一起,屋頂尤其表現出非常不一樣的個性。東半部這個屋頂是很典型的“重檐歇山”頂,所謂“歇山”是造型比較豐富的坡頂,它會出現一個三角形的垂直斷面,好像歇了一下。

“水鏡臺”這個匾額是清朝時著名的文人楊二酋所題的。“水鏡”兩個字一般認為出自于《漢書》“清水明鏡”典故,但是我們也可以聯想到水和鏡子都是可以有倒影的東西,其實在舞臺上唱戲就與水和鏡子倒映現實的原理是一樣的,一樣是映射。

主持人:戲臺在這個地方,上面是主殿圣母殿,您剛才說戲是演給神看的。這個“水鏡臺”的題字也是非常好。

賈珺:大家可以想象一下,當年在水鏡臺上曾經演過很多悲歡離合的戲劇,觀眾不僅有神靈,還有很多前來祭拜的人,大家一起來欣賞。其實換一個角度,我們背過身來看整個晉祠的主庭院,也可以認為,整個遼闊的庭院是由眾多的亭臺樓閣建筑、清澈的水泉還有茂密的古樹名木共同演繹的另外一場大戲,這場大戲綿延千載余音裊裊,一直傳唱到今天。

賈珺:我們現在在中軸線上行走,中軸線就是這場千年大戲主樂章的所在。現在來到的這座古老的石拱橋叫會仙橋,傳說當年有仙人在橋上相會,為了保護這個橋面后來加了木頭的地板,下面仍然是石頭的橋。

主持人:我們站在會仙橋上看對面的金人臺就很清楚了,這個金人臺上有四個金人,聽說是不同年代建造的是嗎?

賈珺:金人臺其實是一個露天的臺基,四角分別站立一尊鐵鑄的神將,他們是為了守衛整個晉祠。本來這個金人臺是北宋時期所建,四尊金人都是宋朝作品,不過因為時光的流逝,其中有一尊金人后來丟失了,在民國時期重新鑄造完成。

賈珺:實際上金人上面帶有銘文,東北角的這一尊是民國時期做的,上面很明確地刻有“中華民國二年”的年號。

賈珺:民國這尊很明顯和其余的幾尊有差距。

主持人:塑的最好的是哪一尊?

賈珺:西南角的這一尊塑得最好。大家會發現好像金人們都是空握著拳頭,其實本來手里都有兵器的,不過兵器后來丟失了。金人臺中央其實還放了一個琉璃的小閣。

賈珺:不太清楚,但是這是明朝時候所建的一個小建筑。

主持人:越過金人臺之后,我們看到的對越坊是牌坊是吧?

賈珺:對。

主持人:“對越”這兩個字怎么解?

賈珺:出自于《詩經》,“對”有報答的意思,“越”有頌揚的意思,實際是表達對于神靈的尊重。

賈珺:對。

主持人:這個坊不僅放在山門里頭,而且這個地方好像又不是很寬敞,為什么在這兒建了一座坊?

主持人:那就是增加了一個取景層次。

賈珺:完全可以這么說。

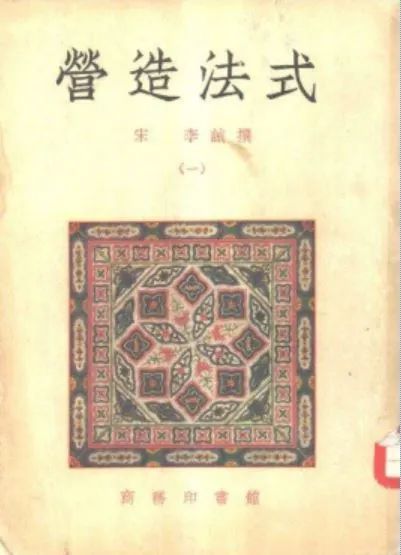

賈珺:再到前面我們就看到了晉祠最重要的建筑之一獻殿,這是金代大定年間所建的一座建筑,按照形式和構造來說它應該是屬于一種殿堂性質的建筑物,但是我們會發現它四周既沒有圍墻也沒有門窗,好像是放大的涼亭一樣,這是非常特別的一種做法,它雖然沒有門窗和圍墻,但是我們也發現它用柵欄圍合,這個柵欄其實還是很講究的,在北宋著名的建筑專著《營造法式》中對這種柵欄有一個專門的名稱,叫“叉子”。

主持人:梁思成和林徽因先生寫的《晉汾古建筑預查紀略》里就講到叉子是《營造法式》里的名詞,看來他們真的是拿著《營造法式》按物來解書。《營造法式》跟中國營造學社的名字應該有關系吧?

賈珺:有關聯。《營造法式》是北宋末期非常杰出的官員李誡用官方的身份主修完成的關于建筑、設計、施工的一部典籍,是中國歷史上最偉大的一部建筑著作了。這本書在上個世紀20年代被重新發現后進行再版,1925年梁思成先生的父親梁啟超把這本書萬里迢迢地寄到正在美國留學的梁思成手中,當時梁先生雖然在學建筑,可是他看了這本書之后發現如讀天書,完全看不懂,所以他后來立下一個志愿,一定要破解這部天書,后來梁林兩位先生花了大量時間和精力考察山西的古建筑,原因之一就是希望尋找解開這部天書的鑰匙。

賈珺:中國古建筑的主體是靠木結構承重的,也就是說靠豎向的柱子、橫向的梁,骨架部分都是這些木構件。它的墻更多時候起的是一個保護和圍合的作用,木頭就好比人的脊椎和骨骼,墻好比是人穿的外衣一樣,所謂墻倒屋不塌,因為墻本身并不起承重的作用,好比一個人把衣服脫了當然不會倒,對于中國古建筑來說有沒有墻并不妨礙它的穩定性。

主持人:這個地方斗栱也是非常有特點的。

賈珺:我們現在看到的額枋上面有一個很特殊的構件叫“斗栱”,斗栱是中國古建筑特別具有魅力的一種構件,是由若干個散件拼合組成的。它的功能就好像是人用一只手去托著這個屋檐,使屋檐能夠更多向外面懸挑,從造型來看,大家可以發現每一組斗栱都像是一朵綻放的鮮花,在《營造法式》當中斗栱的單位不叫“組”,而叫“朵”,和花是一樣的。

賈珺:斗栱唐朝時候尺度最大,從唐朝之后有逐漸縮小的趨勢,我們現在看到的這個獻殿是金代建筑,它的斗栱還保持相對比較大的尺度。我們剛才經過了明朝所建的對越坊,它的斗栱就是典型的比較晚期的斗栱了,不但數量多,而且非常密,和金代的斗栱,雖然只是隔了幾百年的時間,但是反差已經非常明顯了。

賈珺:斗栱在宋朝的時候有個特別的名稱叫“鋪作”,位置一般來說分三種情況,凡是柱頭上直接放的斗栱叫“柱頭鋪作”,如果在兩根柱子之間把中間位置給補上叫“補間鋪作”,如果放在角落那個位置,叫“轉角鋪作”。

主持人:您再和我們說說營造學社和《營造法式》之間的關系。

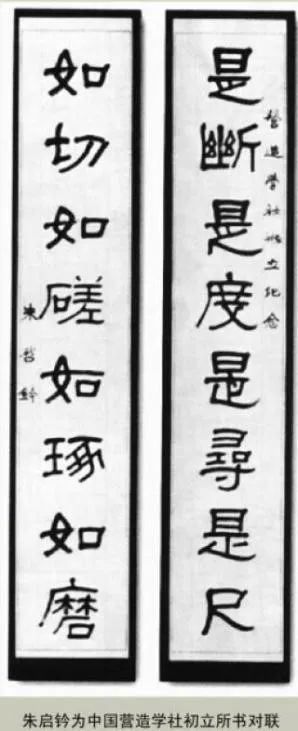

賈珺:營造學社的社長是朱啟鈐先生,他對《營造法式》非常推崇,1930年當他發起成立中國第一個系統研究中國古建筑的學術機構時就借用了“營造”這個詞,“營造”這個詞其實含義非常深刻,是中國古代對于建筑業的統稱。

賈珺:他一度取名營建系。

主持人:《營造法式》、營造學社跟梁先生的淵源、清華建筑學院的淵源都挺深。請賈老師也給我們解釋一下獻殿做什么用?

賈珺:這個說起來比較復雜。獻殿就是奉獻、祭獻的意思,實際上整個晉祠主神圣母是供奉在主殿當中的,但是舉行獻祭儀式時很多祭品放在這個獻殿,這個殿比較寬敞,它相當于放大的供桌,據說祭祀的傳統一直保持到現在。

賈珺:建筑形式各不相同,但是整個祭祀的大功能是合在一起的,形成一套完整的空間序列。

主持人:從我們觀賞的角度來說,從戲臺到圣母殿這條線也是非常清晰,中間沒有什么遮擋,獻殿用沒有封閉的結構帶來比較獨特的感受。

賈珺:我們可以想象中間任何一個建筑如果是封閉的話,戲臺演的戲圣母就看不到了。

主持人:再往前是魚沼飛梁,魚沼飛梁應該也是晉祠非常重要的建筑吧?

賈珺:非常重要。“魚沼”就是有魚的水池,但是這個水池可不一般,它接近于正方形的平面,實際是晉水發源的三大源頭之一,下面有泉水的。“飛梁”的“飛”就是飛跨,“梁”是橋的古稱,所以“魚沼飛梁”就是跨在魚池上飛躍的橋梁。但是這個橋梁的造型非常特殊,它的平面是十字型的,我們現在看它的中軸線是筆直的,兩側是斜坡,看上去有點像立交橋的感覺,這樣的形式是目前中國現存古建筑當中的唯一實例。而且這個飛梁來歷更早,在酈道元的《水經注》里面就記錄過晉祠有類似的建筑,當然我們現在看到的這座魚沼飛梁是北宋時期重建的。

賈珺:對。

主持人:大家再來晉祠的時候一定要好好看看這個孤例。

賈珺:對。這個水里面是有魚的。大家可以特別關注一下魚沼飛梁下面支撐的結構。

它用一些八棱形的石柱來做主要的豎向的支撐構件,這個八棱形實際上是為了模仿木頭柱子的形象,上面還加了木質的斗栱和梁枋共同支撐,嚴格來說是石頭和木材混合的結構,同樣也是非常特殊的構造方式。

主持人:這個橋兩邊的形狀有點飛的感覺。這個魚沼飛梁建在圣母殿的前面也有一個過渡的作用嗎?

賈珺:沒錯。我們會發現這個空間跟音樂一樣是有節奏的,不停地起伏,既有實體的空間又有開敞而有屋頂的空間,還有完全露天的臺,中間是不斷變化的。

賈珺:對。因為我們就在懸甕山的山腳下,在緩緩地往山坡上走。

主持人:到這就看到了圣母殿,圣母殿在宋代的建筑中是什么樣的地位?

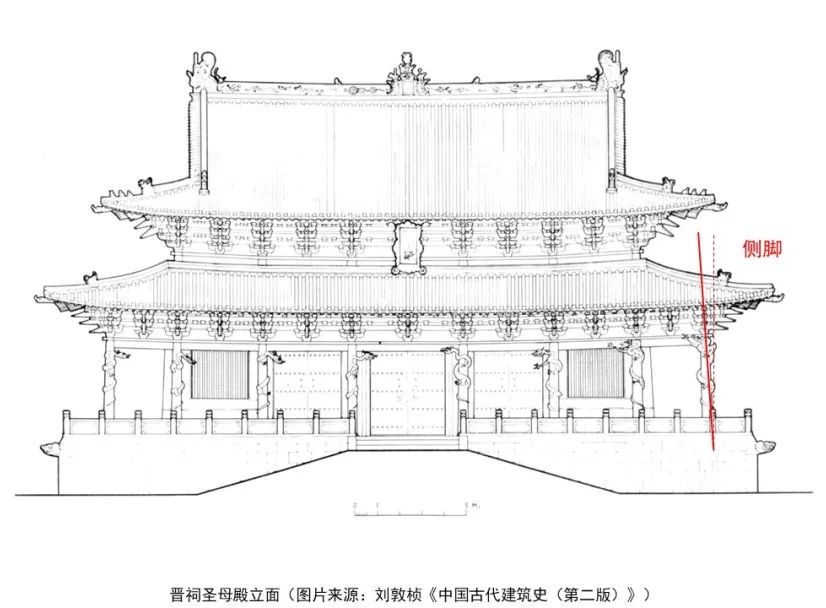

賈珺:在現存的宋代建筑中它應該是最出色或者最經典的案例之一,這是一座面寬七開間的大殿,進深有六間,采用重檐歇山屋頂,這屬于非常高的規制了。

賈珺:中國古建筑說“間”并不是說里面有多少個房間,所謂的“間”就是看它的外立面有多少個柱子中間的間距。比如說有兩根柱子就是一間,八根柱子中間有七個空間就叫七間。

主持人:七間是比較高的數字?

賈珺:對,因為九間是規格最高的了。

賈珺:古建筑有很多元素都可以表現等級,比如臺階的高矮,最重要的是間數,也包括屋頂的形制、斗栱的形制,還包括油漆彩畫的色彩,都可能會表示等級。但尺度和開間數是最核心的表現方式。不排除有一些特殊建筑,比如一些亭榭、戲臺,盡管等級不高,可是為了美觀也會采取歇山頂。

主持人:大家都有旅游的經歷,但是往往我們到一個古建筑看一眼這個房子就走了,像遇到圣母殿這樣非常重要的宋代建筑,我們該怎么去欣賞它?

主持人:您剛才說的斗栱就是人的手。

賈珺:對,其實完全可以用擬人化的方法去解釋。

主持人:就像一個手托著這個屋檐。

賈珺:托著一個帽子,上面這個屋頂是一個非常大的斗笠,是個帽子,但是這三部分并不是孤立存在的,它有非常嚴格的比例關系來約束,這套比例關系在《營造法式》上有很多計算的方式,一方面保證了技術上高度的科學性和合理性,另外一方面又保證了視覺上、審美上高度和諧,所以這其實是非常了不起的建造體系。

賈珺:對,背后是有數學和科學的原理去把控的,不是隨心所欲任意把一部分放大或者扭曲。

主持人:那我們看這個柱子,它的柱子兩邊是不一樣高的嗎?

賈珺:對,您的眼光很敏銳。唐宋建筑有個特點,它的柱子不是很簡單地垂直于地面,而是有變化的,大家仔細觀察一下會發現圣母殿這八根前廊的柱子是微微傾斜的,而且越往邊兒上去傾斜的角度越大,這并不是因為經過很長時間發生病變或者事故造成的,最初就是這么設計的,這種微微傾斜的方式在《營造法式》中有個專門的稱呼叫“側腳”,通過這個辦法能夠保證上部的梁架擠壓得更加牢固,同時整個建筑輪廓也有一種微微往上收的感覺,視覺上顯得更加端莊。不光是側腳,我們會發現從中間兩根柱子開始往邊兒上,柱子的高度是微微不斷加高,這叫“生起”,這樣大家可以發現,柱頭上的額枋不是水平線而是兩邊起翹的弧線。

賈珺:大家可以特別欣賞一下,圣母殿的屋檐非常優美,中國古建筑最好看的部分就是屋頂,《詩經》里描述說古建筑的屋頂就像鳥張開翅膀一樣,特別具有飄逸感。屋檐往外的尺度唐朝的時候是最大的,從宋朝開始有逐漸縮小的趨勢,所以圣母殿是一座典型的宋代建筑,它的屋檐就比唐代建筑稍微小一點,但是還遠遠勝過明清時期,它的曲線特別柔和優美,看了會讓人覺得很受感動。

主持人:等我們第四場直播的時候看佛光寺東大殿,可以對比一下這個屋檐,唐代的佛光寺屋檐是不是飛得更厲害了。

賈珺:其實我們靠近還會發現,晉祠圣母殿的檐柱上有特殊的裝飾,就是有八條龍盤在柱子上面,而且造型各不一樣,這是非常罕見的做法,同樣也給這個建筑增添了一種難以替代的鮮活的靈氣。

主持人:這個地方放龍柱,跟水有關系嗎?

賈珺:有可能,因為畢竟圣母是晉水的主神。

主持人:這個盤龍跟我們看到的一些把龍雕在柱子上的作法很不一樣。

賈珺:不一樣,它是后來裝在上面的。

賈珺:對,圣母殿整個進深方向有六間的尺度,但是比較少見的是前廊保持了有兩間寬。

其實我們建筑學上把這種前廊的空間稱為灰空間,是一種過渡性的空間,是介于室外和室內之間的,這也是圣母殿很特殊的地方,就是它希望保持足夠的開敞和通透。

主持人:進深這么深的前廊不多見是嗎?

賈珺:不多見,它其實也是希望人們更多地在前廊這個位置停留,去感受整個祠廟的氣氛,然后也能欣賞周邊的風景。

主持人:我們在這兒既能看到戲臺上面,也能看到獻殿里燃香的地方。

賈珺:因為這個臺階比較高,大家看周邊基本上180度都是可以欣賞風景的。

主持人:左邊是周柏是吧?

賈珺:對,左邊有一棵樹齡三千年的古柏,這是晉祠眾多的古樹名木當中最著名的。

主持人:這個進深如果比較深的話,在這停留一下也有利于大家回過頭來看周邊的風景。

賈珺:所有的空間其實都是給人一種心理暗示,希望你的行為能夠跟這個空間更好地契合。

主持人:現在夏天我們在前廊里面也感覺到很涼快。

賈珺:對。

賈珺:圣母原型究竟是誰一直有不同的說法,最常見的說法認為圣母叫邑姜,是周武王的王后,也是唐叔虞和周成王共同的母親,當然也有人認為她是別的女神的化身,甚至還有人認為她有可能是以宋仁宗母親劉太后為原型塑造出來的,因為圣母殿建造的年間恰好是宋仁宗的天圣年間,距離今天將近1000年,而那個時候恰好還是劉太后在世的時候。

主持人:宋仁宗是我們最近熱播的電視劇《清平樂》里面的官家,那個時候的劉太后就是里面的大娘娘,有可能這個圣母就是按照大娘娘的形象塑造的嗎?

主持人:請賈老師介紹一下圣母殿內的建筑設計。

賈珺:其實因為前廊比較寬,所以圣母殿內部的空間不算特別大,因此它內部沒有再設任何柱子,希望內部盡量不要有遮擋,現在塑像上面的木龕是后代所加。

一般來說這樣等級的古代殿堂建筑會加天花板的,但是圣母殿比較特殊它沒有任何天花板的遮擋。

這個在《營造法式》里也有記載,不加天花板完全把這個上面靠近屋頂的梁架懸起來的做法叫“徹上明造”,這其實對工匠的加工技藝有更高的要求。

賈珺:對。

主持人:那除去這些龕的話,這里的空間就非常舒朗。

賈珺:我們可以想象一下,沒有后代加的這些木龕的話,可能這里的空間會看上去更加和諧。

主持人:現在我們來看一下彩塑,這個機會非常難得,為了保護這些彩塑,這個門平常是不打開的,都是宋代的原物,今天有機會帶著大家進去看一下。

賈珺:圣母兩側有兩個內侍的形象,內侍其實身體微微向內傾斜。

主持人:而且也有點往前傾。

賈珺:好像很恭順的樣子。

兩側有很多宋代侍女的塑像,每尊都不一樣,有專門研究雕塑史的學者做過考察,這么多的塑像很明顯地能夠看出,年齡是有反差的,大概是從16歲到40歲不等,身高平均一米六左右,很接近于真人的高度,她們的服飾像繡羅裙等等是非常典型的宋代宮廷服飾,各不相同,但是她們都很講究。另外每個人都有自己不同的工作職責,有不同的動作、不同的表情,手持不同的器物,比如有的人捧印、有的人拿筆,有的人拿梳妝用具等等,所以表現出非常生動的景象。

賈珺:就是微微低頭的這尊。

主持人:據說她正面的角度是含笑的表情,側面有點像含悲的表情。梅蘭芳先生到這兒之后經常來揣摩這個侍女的表情,說“一顰一笑似訴生平”,仔細看,好像不同角度確實表情有點區別。

主持人:如果這樣感受的話,有相映成趣的感覺。

從圣母殿出來我們又回到了魚沼飛梁這個地方,剛才我們沿著中軸線走來,感覺到有點像卷軸畫,從水鏡臺那里開始一路徐徐展開,我們就看到了一個卷軸畫展開的過程,但是這只是晉祠其中一路的風景,還有更多美麗風景,我們繼續聽賈老師的精彩演講。

賈珺:我繼續帶領大家云游晉祠。晉祠建筑分為中路、北路和南路,剛才我們所走過的這條路線是晉祠最核心的中路建筑群。北路主要是祠中之祠,每組庭院有自己獨立供奉的神靈,首先是一座文昌宮,祭祀的是文昌帝君。然后是東岳祠,祭祀東岳大帝。再往西為關帝廟、三清洞、玉皇閣一組建筑,分兩進院落,關帝廟居前院,三清洞居后院,洞上即為玉皇閣。關帝廟前有一座小戲臺。再往西邊還有一組祠廟唐叔虞祠,就是前面提到的晉祠最初祭祀的唐叔虞,不過我們現在看到的唐叔虞祠不是原來的建筑,是元代重建,又經過明清兩朝重修和改建,不過它的后院的主殿依然是元朝的大殿堂。再往西邊走地勢慢慢變高,就會出現一些臺地,上面開鑿一些山洞。北部最后沿山坡建有一組建筑,巧借山勢,錯落有致。沿石蹬拾級而上,依次有朝陽洞、云陶洞、開源洞、待鳳軒、三臺閣、讀書臺、呂仙閣、老君洞等建筑。整個建筑體量顯得更靈活。

晉祠南路最東有勝瀛樓,二層三間,歇山頂。樓上開敞,風致高爽。南路值得一說的著名祭祀建筑,有一座是水母樓,還有一座是公輸子祠,公輸子大家聽起來可能有點耳生,它其實就是建筑木匠行業共同尊奉的祖師爺魯班,歷史上有這個人。此外,還有一座三圣祠,里面供奉的是傳說中的藥王、真君、黑龍王。南路也是多元的祭祀文化。

賈珺:那么梁思成和林徽因是怎么發現晉祠的?其實梁思成林徽因先生考察晉祠有一點小小的曲折。1934年,當時梁林夫婦離開北京,搭乘一輛公共汽車到山西汾陽避暑并考察古建筑,途經太原。他們兩個人雖然久仰晉祠的大名,但因為之前發現中國的名勝多數經過后來大幅度的拆建、改建后,往往面目全非,所以認為晉祠也不值得一看,但汽車從山坡上經過,林先生透過車窗猛然看見了晉祠圣母殿的側影,大吃一驚,這么巍峨的屋頂,包括這么雄大的斗栱,一定是早期的杰作,同時又遠遠掃了一眼,發現整個庭院深不可測,風景優美,于是他們改變了初衷,在回程時不顧一切地擠下了汽車,對晉祠展開了測繪和考察,并把考察結果寫成《晉汾古建筑預查紀略》,發表在《中國營造學社匯刊》上。梁先生、林先生最初的印象是沒錯的,中國絕大部分名勝都存在類似的問題,在建設過程當中,對之前朝代所建設的成果相對缺乏尊重,往往把舊房子拆了,然后新建出他們認為最好最新的建筑,導致我們現在看到的很多名勝其實建筑多是改建的。但是晉祠確確實實非常罕見,從一千年前的北宋開始一直到民國是六個不同的時期,每個時期都有相當了不起的建筑留存到今天,而且建筑形式囊括了殿堂、亭臺樓閣甚至是窯洞,形式不同,非常豐富,這種豐富性和參差錯落的感覺極其難以替代,這是晉祠特別寶貴的地方。

賈珺:說完晉祠的建筑之后,我們再聊另外一個話題,當年梁思成、林徽因先生考察晉祠的古建筑時,對晉祠有一個特別特別強烈的感受,他們也把這段話寫在文章里,文章說:“一進了晉祠大門,那一種說不出的美麗輝映的大花園,使我們驚喜愉悅,過于初時的期望。無以名之,只得叫它做花園。其實晉祠布置又像廟觀的院落,又像華麗的宮苑,全部兼有開敞堂皇的局面和曲折深邃的雅趣,大殿樓閣在古樹婆娑池流映帶之間實像個放大的私家園亭。”這段話寫得非常好,它其實提醒我們一個非常重要的事實,即晉祠不但是中國古代最古老、最豐富的一座祠廟建筑群,同時也是一座非常優美的古典園林,這座古典園林既不同于北方雍容華貴的皇家園林,也不同于江南小鳥依人的私家園林,它有自己獨特的個性。

如果我們從園林的角度來欣賞晉祠,應該關注哪幾個方面呢?我覺得有三個層面可以探討一下。

第二,進入一個園林,我們不僅僅要看建筑物的外觀,或者它的平面、立面,還要用心感受它的空間。晉祠的空間塑造非常高明,剛才我們走過中軸線,除了最東端水鏡臺的后半部和圣母殿的核心部分是封閉的之外,其他所有經過的景點都是開放的,保持通透。另外,整個晉祠庭院范圍內有大量開敞的水榭,這就保證空間互相滲透,任何地方都可能有機會觀察到更深層次的景色,所謂庭院深深深幾許,并不見得這個空間的實際距離真的有多么深遠,但是給我們的視覺感受和心理感受確實非常富有層次,非常豐富,這也是很了不起的匠心設計才能達到的。

賈珺:還有一點需要強調一下,晉祠不但是祠廟園林,還是文化底蘊極其深厚的歷史博物館。歷史上有大量的名人曾經到過晉祠,給晉祠題寫匾額、對聯、寫詩作文,他們都給晉祠增光添彩,所以晉祠所擁有的這些匾額、對聯幾乎是中國古建筑里最好的,含義非常深刻,如果有小朋友想好好學習中國國學的話,來晉祠認真待上一天,把所有的匾額和對聯含義弄清楚,那就是一堂非常生動的文學、歷史、哲學課。

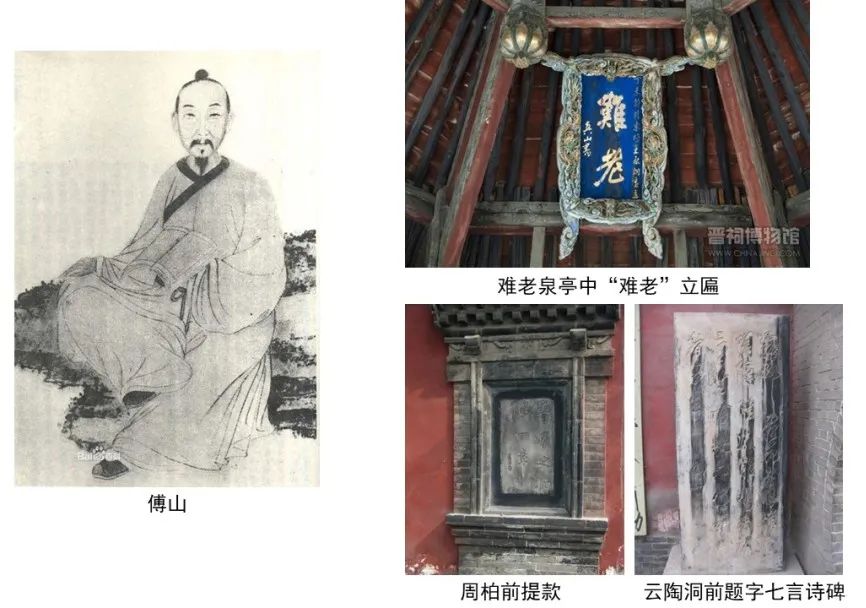

和晉祠有關的名人多不勝數,很多人后來轉而變成晉祠祭祀和供奉的對象了。比如文昌宮里除了供文昌帝君之外,里面還設計了七賢祠,就是供奉歷史上和晉祠有關聯的7位真實歷史人物,其中有4位是著名的文學家,大家最熟悉的是唐朝大詩人李白,他曾經在晉祠待了很長時間,寫了著名的詩篇“時時出向城西曲,晉祠流水如碧玉”。白居易也為晉祠寫過詩篇,北宋時期的兩位文學家,范仲淹和歐陽修都給晉祠寫過他們的代表作。和晉祠關系最密切的一位文化名人,是清末明初的傅山,這是一個非常了不起的人物。后來香港作家梁羽生先生在武俠小說《七劍下天山》當中,還把他作為主人公之一寫進去了,當然真正的傅山并不會武功,他是非常優秀的書法家、畫家和醫學家,他在晉祠住的時間最長,而且給晉祠題寫的匾額、對聯也最多。此外,包括水鏡臺在內的一些匾額是晉祠本地的一位著名文士,清朝人楊二酉題寫的。所有歷史名人的足跡包括他們的印記都是晉祠文化遺產的組成部分,所以我們來晉祠不僅僅要看到這些實際的建筑物,這些流水、古樹,其實也要用心體驗先人留下來的豐厚遺產。

概括而言,我們欣賞晉祠要看它的主要價值體現在豐富多彩、歷史悠久的眾多古建筑上,要欣賞它優美的園林風光,也要體會它深厚的文化底蘊。我們今天大量的城市建設,包括城市的景觀建設,往往傾向于把所有舊的東西都拆掉,然后按照新時代的需要去建大廣場、大噴泉、高樓大廈,這種做法如果好好反省一下,不見得是最恰當的方式,而晉祠恰恰給我們作出了更好的榜樣,即在建設過程當中始終保持對自然的尊重,對已有的歷史建筑的尊重,這就能夠更好地把時間累計的效果呈現在大家的面前,從這個意義上來說,晉祠值得我們今天中國人好好珍惜和更多的欣賞。

主持人:謝謝賈老師精彩的演講。直播間有網友問,為什么晉祠能夠把這么多古建筑保存下來?

賈珺:我們可能找不到一個非常標準的答案,但是可以想見,山西人民特別是太原本地的人民,他們對晉祠的熱愛可能遠遠超過別的地區對古老建筑的熱愛,他們的文化傳統可能也傾向于非常尊重古老建筑本身,所以在歷史過程當中堅持不破壞,用和諧的方式不斷地填補,好像按照一個統一的劇本不斷演繹。

主持人:很難得在后代建晉祠的人沒有違背前輩的意愿。

賈珺:所以我們要感謝歷代建設晉祠的這些人和保護晉祠的所有的周邊百姓,其實是他們使得晉祠成為中國名勝當中非常難得的特例。

另外山西氣候偏干燥,相對有利于古建筑的保存。當然還有一個原因,現代以來山西地區經濟發展不像別的地方那么快,這在客觀上也有利于古建筑的保護和存留。

主持人:現在天色暗下來了,鳥也飛起來了,大家可以聽到鳥叫的聲音。然后流水潺潺,我們后面是宋代的殿,旁邊是周代的柏,前面是隋代唐代槐、唐代的碑,站在這里就想起來,林徽因先生有個名詞叫“建筑意”,她認為在詩意畫意之外,還應該有建筑意。

賈珺:“建筑意”這個概念實際是梁先生和林先生考察北京郊外的一些古建筑時提到的,原話是“無論哪一個巍峨的古城樓,或一角傾頹的殿基的靈魂里,無形中都在訴說,乃至于歌唱,時間上漫不可信的變遷;由溫雅的兒女佳話,到流血成渠的殺戮”。意思就是說今天去看古代建筑,不管它是完整的,還是殘缺的廢墟,實際上都應該理解,它們是古代人民生活建造的成果,前人已經不在了,可是他們當年生活的氣息依然透過這些殘存的一磚一瓦散發出來,我們是能體會到的,這是超越物質層面之外的一種精神的感受,這種感受叫“建筑意”。

主持人:雖然今天是第一次直播,但是我們和這個話題已經在一起廝纏了很久,學習了很多知識。我個人就有一個很深的體會,以前也經常來這些名勝古跡,但是和它們之間好像不發生什么關系,因為不認識、不了解它們,但是當我和各位老師有了很多交流、學了很多,就有不同的認識,確實變成了歷史的感受者、文化的承接者。我們一代一代的前人在這里停留過,從種樹的周人、立碑的唐人,至建殿的宋人,到今天還有人在這里獻祭,一代代傳下來,就到了我們這代人的手上了,所以每個人站在我們祖先建的這種古建筑前,應該去做這種歷史的感受者,而不是一個游覽者。

再次感謝賈老師給我們帶來的精彩分享。

賈珺:謝謝張老師,也謝謝大家!

攝影:皓天 王立斌

部分圖片來自網絡

主講嘉賓

原標題:《《千年一園看晉祠》“人文清華”云講壇直播實錄》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司