- +1

吃頓好飯,有多難?

問(wèn)一個(gè)最常見(jiàn)又最簡(jiǎn)單的問(wèn)題:“今天吃什么?”答案無(wú)論是什么,背后都有個(gè)同樣的邏輯:這個(gè)問(wèn)題是問(wèn),我們“想吃”什么?因?yàn)橄氤缘膸缀醵寄艹缘健o(wú)論是炸雞,酸菜魚,南美運(yùn)過(guò)來(lái)的香蕉,還是美國(guó)進(jìn)口的櫻桃,如果你住在中國(guó)的城市,花一分鐘在手機(jī)屏幕上下單,一小時(shí)內(nèi)就能如愿。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)支付,4 萬(wàn)億元規(guī)模的餐飲業(yè),還有高效的大規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品種植系統(tǒng)、全球的冷鏈和本地快速物流網(wǎng)絡(luò)……這些技術(shù)和商業(yè)體疊加構(gòu)建了“新日常”:食物量足夠,長(zhǎng)途運(yùn)輸也不會(huì)壞掉,只有想不到,沒(méi)有吃不到的。如果說(shuō),今天活在中國(guó)的我們處在味蕾被極大滿足的頂峰,那么不禁讓人想問(wèn),我們有條件一直這樣生活下去嗎?

01.

過(guò)去:綠色革命后,天天吃得像過(guò)年

改革開放的40年,天天吃得像過(guò)年。這還真的不是打趣。據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),從1982年到2013年,我們每年消費(fèi)的肉量增長(zhǎng)了 3 倍,食用油增加了 6 倍,水產(chǎn)品和雞蛋增長(zhǎng)了 5 倍,糖的攝入增加了1倍,但谷物少了三分之一,蔬菜消費(fèi)減少了 40%。[1]

如果把這些數(shù)字變成一個(gè)畫面,那么就是 40 年前過(guò)年才能端上桌的大魚大肉,很少見(jiàn)到的含糖飲料和牛奶,如今都變成了日常。不過(guò)隨之而來(lái)的是,谷糧和蔬菜吃得少了。

我們現(xiàn)在為什么會(huì)這么吃?一個(gè)顯而易見(jiàn)的原因是“吃得起了”,對(duì)比 1982 年,人均收入上漲了 7 倍有余,但這并不是答案全部。我們目前所處的情況,從更大的角度上說(shuō),是 1968 年那場(chǎng)“綠色革命”后建立的廉價(jià)食物系統(tǒng)的結(jié)果。

1968 年,美國(guó)國(guó)際開發(fā)署的署長(zhǎng)威廉·高德(William Gaud)第一次提出這個(gè)詞,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是借助化肥農(nóng)藥、作物改良、土地制度改革,營(yíng)銷手段等新方式,構(gòu)建一個(gè)勞動(dòng)力和原材料都很廉價(jià)的食物系統(tǒng)。在這次革命中,美國(guó)生物學(xué)家諾曼·布勞格也因?yàn)榕嘤畠r(jià)的小麥,被授予了 1970 年代的諾貝爾和平獎(jiǎng)。

綠色革命無(wú)疑是成功的。1950 年到 1980 年,全球糧食單產(chǎn)增長(zhǎng)了 1 倍以上,印度從 1960-1980 年代的小麥產(chǎn)量上漲了 87%,從 1976 年到 2002 年,食物價(jià)格持續(xù)走低。從糧食作物、水果蔬菜,再到肉蛋奶都是用類似的方式,集中起來(lái),像“工廠”一樣生產(chǎn),所以也被叫做“工業(yè)化農(nóng)業(yè)”、“工業(yè)化養(yǎng)殖”或“集約化養(yǎng)殖”。[2]

在中國(guó),動(dòng)物飼養(yǎng)、屠宰技術(shù)也是從改革開放后開始快速發(fā)展。目前國(guó)內(nèi) 90% 的畜牧業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)都是中小型,而就在不到 10% 的中大型養(yǎng)殖場(chǎng)里生產(chǎn)的動(dòng)物產(chǎn)品,卻占了全國(guó)的 30%-50%的份額,行業(yè)集中度很高。

按照中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒,1997-2006 年間,國(guó)內(nèi)肉類價(jià)格有了大幅度下降,城市地區(qū)降 19%, 農(nóng)村地區(qū)下降 17%,綜合收入和養(yǎng)殖技術(shù),雞鴨牛羊豬的的數(shù)量比起 1980 年代翻了數(shù)倍,更多人自然也會(huì)選擇吃肉,同樣的情況也發(fā)生在水果這個(gè)品類之上。[3]

天天吃肉從有錢人的選擇變成了大眾生活方式。到 2019 年,中國(guó)的人均肉蛋消耗量已經(jīng)接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平,中國(guó)也從一個(gè)植物性飲食為主的國(guó)家,在幾十年間變成了一個(gè)“動(dòng)物飲食國(guó)度”。[4]

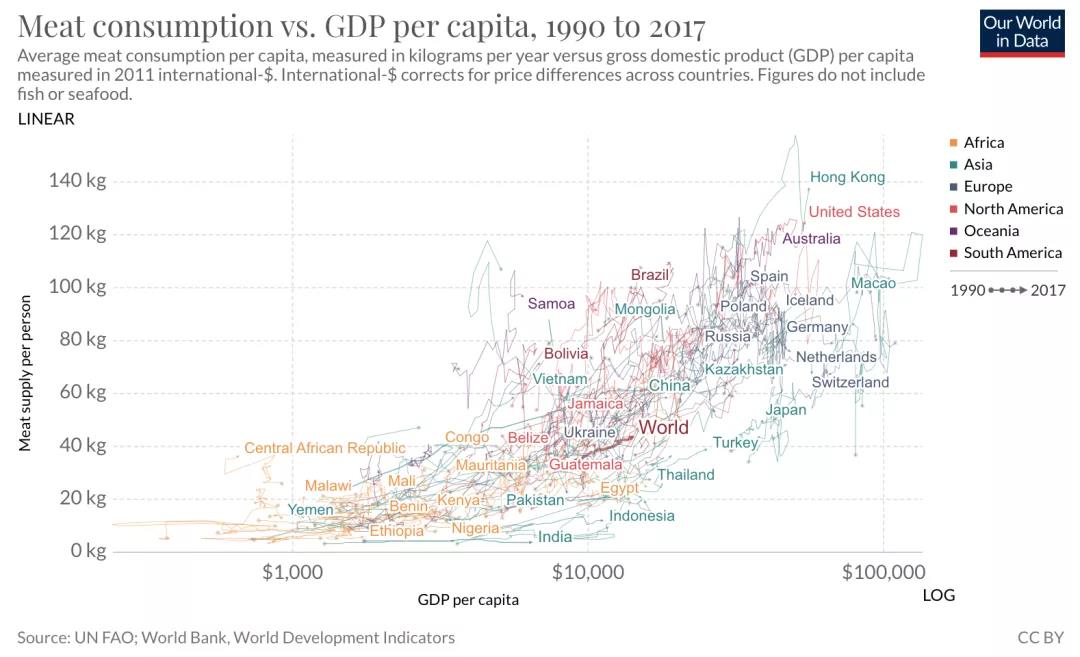

值得一提的是,我們并不是唯一多吃了糖、油和肉的國(guó)家。在最近 30 年,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人均收入的提升,大部分努力完成現(xiàn)代化改造的發(fā)展中國(guó)家,普遍人均動(dòng)物蛋白的需求量也在提升(印度因?yàn)槲幕蛩厥莻€(gè)例外)。

而養(yǎng)殖和屠宰技術(shù)的規(guī)模化,也讓部分發(fā)展中國(guó)家快速變身為全球的“肉類工廠”,例如巴西,目前全球最大的牛肉和雞肉出口國(guó),2019 年出口牛肉達(dá)到了 187 萬(wàn)噸,占了全球牛肉出口的 20%。[5]

而亞洲國(guó)家如泰國(guó),也在最近幾年躋身全球最大的雞肉出口國(guó)之一,排名僅次于巴西和美國(guó)。

02.

現(xiàn)在:動(dòng)物和農(nóng)產(chǎn)品未被提及的真實(shí)成本

這樣規(guī)模化生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品系統(tǒng),讓我們享“口福”的同時(shí),還有另外沒(méi)有被提及的價(jià)格。首先是更脆弱的糧食系統(tǒng)。在農(nóng)業(yè)工業(yè)化早我們一步的美國(guó),一個(gè)農(nóng)場(chǎng)的平均規(guī)模是 1.6 萬(wàn)平方米——相當(dāng)于 38 個(gè)籃球場(chǎng)拼在一起。成片的小麥田和玉米田,就是公路旁常有的風(fēng)景。

因?yàn)檗r(nóng)場(chǎng)規(guī)模大、人手少,因此采用單一化種植,借助大型機(jī)器和化學(xué)藥劑,可以大大減少田間管理的人力成本和時(shí)間成本。但單一化種植因?yàn)闆](méi)有形成相互制衡的食物鏈,所以極易引起嚴(yán)重的蟲害,加上雜草處理、土壤肥力補(bǔ)充都要追求最高效能,所以自然免不了除草劑、農(nóng)藥、化肥的大量投入來(lái)保證產(chǎn)量。

工業(yè)化體系下的農(nóng)作物需要用藥,而運(yùn)用同樣思路來(lái)飼養(yǎng)的農(nóng)場(chǎng)動(dòng)物也同樣無(wú)法幸免。例如我們常吃的白羽肉雞。一般會(huì)有5-10 萬(wàn)只雞集中在一個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)內(nèi)飼養(yǎng)。這么多雞擠在一起,為了控制寄生蟲和傳染病帶來(lái)的損失,雞飼料里面添加抗生素,是再平常不過(guò)的事情。

目前,全球有三分之二的抗生素都用在了動(dòng)物養(yǎng)殖上,最后通過(guò)飲食、地表的河流和飲用水系統(tǒng),回到了我們的胃里。目前在中國(guó),長(zhǎng)三角有 40% 的孕婦、80%的兒童尿液中發(fā)現(xiàn)有抗生素,而這些抗生素,在臨床醫(yī)學(xué)上都是禁止使用的獸用抗生素。[6]

農(nóng)場(chǎng)動(dòng)物的生活也讓人難以想象。小雞從出生到端上餐桌,可能只有 40 天;為了讓小豬長(zhǎng)得更快,從小就要把小豬和母親分離不吃奶而吃飼料,但小豬的吮吸欲仍在,喜歡啃咬豬欄里其他小豬的尾巴,導(dǎo)致小豬感染和生病。所以養(yǎng)豬要穩(wěn)健,不僅要用抗生素,還需要提前把豬尾巴剪掉。

這些還只是問(wèn)題的冰山一角。農(nóng)業(yè)和林業(yè)產(chǎn)生的溫室氣體,已經(jīng)分別占了全球溫室氣體排放總量的四分之一和三分之一,而因?yàn)檫@些溫室氣體導(dǎo)致的農(nóng)業(yè)減產(chǎn)目前也爭(zhēng)議頗多,印度的小麥產(chǎn)量從 1980 年代以來(lái)增長(zhǎng)率已經(jīng)下降 80%,一項(xiàng)研究顯示,全球每年因?yàn)闅夂蜃兓瘻p產(chǎn)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到 50 億美元。[7]

清理動(dòng)物糞便的價(jià)格也不低。根據(jù)《世界環(huán)境》雜志引述美國(guó)農(nóng)業(yè)局的數(shù)據(jù),美國(guó)每年農(nóng)場(chǎng)動(dòng)物產(chǎn)生糞便已經(jīng)達(dá)到了 6100 萬(wàn)噸,是美國(guó)人產(chǎn)生糞便的 130 倍。因?yàn)橐粋€(gè)北卡州的動(dòng)物糞便儲(chǔ)存地的糞缸爆裂,附近河流隨之死掉 1 億條魚。[8]

而本來(lái)想要用更廉價(jià)農(nóng)產(chǎn)品養(yǎng)活所有人的理想,目前還是沒(méi)有完全兌現(xiàn)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)的數(shù)據(jù),從 2013 年以來(lái),每年的遭受饑餓威脅的人群還在增長(zhǎng),至今全球還有 8 億人要經(jīng)常面對(duì)食物不足的問(wèn)題。[9]氣候變化帶來(lái)的環(huán)境影響,也會(huì)率先影響發(fā)展中國(guó)家農(nóng)業(yè)人口的健康和安全——他們也是世界上 75%的食物生產(chǎn)者。

我們最近半個(gè)世紀(jì)打造的廉價(jià)食物系統(tǒng),現(xiàn)在正在把我們推向懸崖的邊緣。

03.

未來(lái):留給我們補(bǔ)救的時(shí)間已經(jīng)不多

2020 年,新冠病毒讓這些藏在經(jīng)濟(jì)發(fā)展 B 面的問(wèn)題,都走進(jìn)了大眾視野。

目前我們對(duì)病毒還有太多未知:它是如何從蝙蝠感染到人類?中間宿主是誰(shuí)?后續(xù)會(huì)如何演變?但無(wú)論具體的答案是什么,這都是當(dāng)前我們共同建立的食物系統(tǒng)帶給我們的現(xiàn)實(shí):集中營(yíng)式的動(dòng)物飼養(yǎng)環(huán)境,大規(guī)模單一化的作物種植,常態(tài)性超量的藥劑使用,停不下來(lái)的肉類消費(fèi)、驚人的食物浪費(fèi)、近8億的饑餓人口、跨國(guó)食物運(yùn)輸?shù)某L(zhǎng)碳足跡、海洋漁業(yè)資源枯竭……

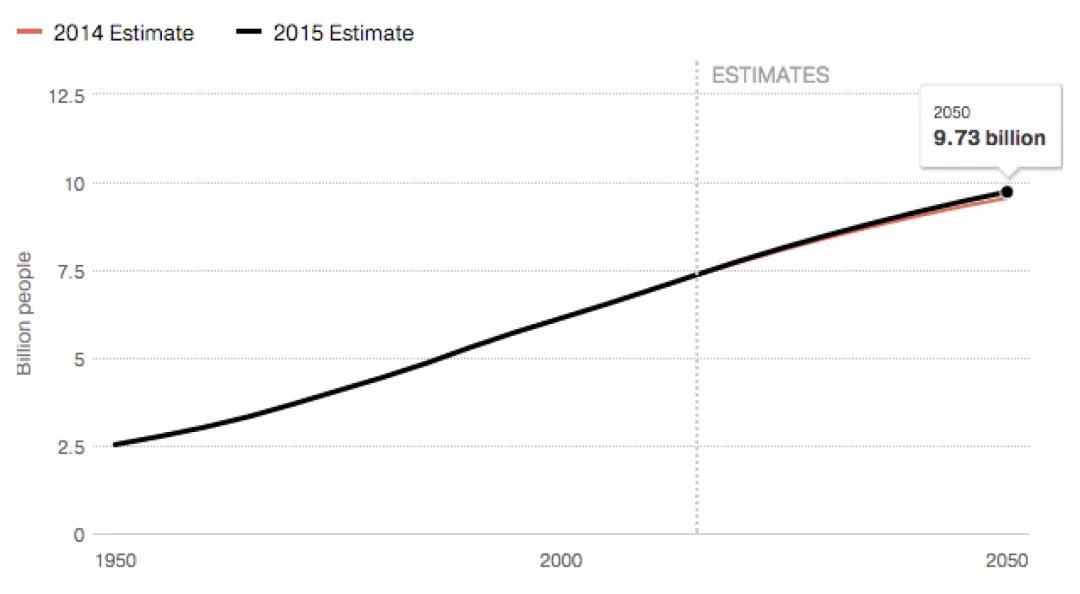

人口增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

未來(lái),挑戰(zhàn)只會(huì)更加嚴(yán)峻。2050 年,地球上預(yù)計(jì)將有 90-100 億人,按照現(xiàn)在的消費(fèi)增長(zhǎng),每年我們需要屠宰超過(guò) 1200 億頭的牲畜動(dòng)物,還需要在現(xiàn)有糧食基礎(chǔ)上增產(chǎn) 25-70%才能滿足市場(chǎng)需求,盡管屆時(shí)因?yàn)闅鉁厣撸恋睾偷Y源會(huì)更加緊俏。[10] 缺乏食物和飲用水的后果,我們?cè)跉v史上都曾見(jiàn)過(guò)無(wú)數(shù)次——戰(zhàn)爭(zhēng)、沖突、革命和持續(xù)幾代人的創(chuàng)傷性記憶。

上一個(gè) 50 年,人類通過(guò)科技提高效率、降低成本,通過(guò)規(guī)模化擴(kuò)張,發(fā)展出廉價(jià)的食物、商品、教育和醫(yī)療系統(tǒng),它們塑造了我們當(dāng)代生活的模樣,但也讓整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)面臨著崩毀的威脅。下一個(gè) 50 年,我們的任務(wù)變成了:找到一種可持續(xù)的生活方式,與地球上的所有生命共生共榮。

挑戰(zhàn)是嚴(yán)峻的,任務(wù)是緊迫的。有科學(xué)家預(yù)測(cè),留給我們逆轉(zhuǎn)氣候變化的時(shí)間,還有 10 年。[11]

危機(jī)與希望并存。在商業(yè)和政策層面,改變正在發(fā)生:生態(tài)農(nóng)業(yè)和更高科技的精準(zhǔn)農(nóng)業(yè),成了不少國(guó)家的扶持對(duì)象;為肉食消費(fèi)提供替代選擇的「植物肉」成了硅谷資本市場(chǎng)的新追逐;在國(guó)內(nèi),關(guān)注可持續(xù)、本地農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的餐廳和食物品牌也正在崛起……

而作為消費(fèi)者,我們每個(gè)人每天都有 3 次機(jī)會(huì),好好選擇和對(duì)待我們的食物。畢竟,食物給我們提供生存的營(yíng)養(yǎng),讓我們精神滿足,同時(shí)也是我們的身份、文化認(rèn)同、經(jīng)濟(jì)選擇、更是我們每個(gè)人和世界連接的重要途徑。

所以,你想好今天吃什么了嗎?

注釋:

[1]Food Consumption In China --Zhangyue Zhou

[2]《廉價(jià)的代價(jià)》--Raj Patel

---

關(guān)于《良食專欄》

這個(gè)夏天,作為線上良食峰會(huì)的一部分,良食基金將就“抗生素與工業(yè)化養(yǎng)殖”、“植物基產(chǎn)品”、“食物體系韌性”等話題召開專題視訊研討會(huì)。在此之前,我們希望通過(guò)《良食專欄》的一系列文章幫助大家補(bǔ)足背景知識(shí),熟悉“食物系統(tǒng)”、“工業(yè)化養(yǎng)殖”等專有名詞的內(nèi)涵,更清醒地面對(duì)我們所處的食物世界,敬請(qǐng)關(guān)注我們的后續(xù)更新!

---

關(guān)于“良食基金”

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司