- +1

藥食同源,不等于以食代藥

“藥食同源”為保健養生家津津樂道,卻很少有人去追問,藥物與食物在其發生發展過程中,究竟是怎樣一種關系。

藥食關系與食物療病

農耕時代以前,食物主要通過采捕獲得,漁獵需要體力,采集更需要智慧。《淮南子·修務訓》說:“(神農)嘗百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所辟就。當此之時,一日而遇七十毒。”可算是對艱難時世的追憶。

藥物的出現,基于人類有意識的覓藥行為,這一過程確實與覓食有關。可以設想這樣的場景,“神農”品嘗了大黃的根莖,腹痛腹瀉,于是將這種“葉大根黃”的植物列入有毒有害品的清單,成為傳說中所遭遇的“七十毒”之一。直到有一天,部落中的某人,因飲食積聚而備受煎熬,“神農”忽然想起這株能夠“蕩滌腸胃,推陳致新”的植物,找來給病者服下,各種不舒服霍然而愈。人類治療史上第一種藥物就此產生,“聚毒藥以共醫事”,大致就是這個意思。

按照《周禮》設想的政治制度,天官冢宰之下有膳夫,總管王宮的飲食烹飪,在與膳夫平級的醫師系列中有“食醫”,專門“掌和王之六食、六飲、六膳、百羞、百醬、八珍之齊(同劑)”。食醫的職責,無關乎食品的色香味,而是根據當時的醫學邏輯來搭配飲食,其工作性質類似于后世的營養配膳師。《漢書·藝文志》經方十一家中著錄有《神農黃帝食禁》七卷,其書雖然不傳,但參考《金匱要略》之“果實菜谷禁忌并治”,推測其內容乃是食物禁忌雜療之類,可能就是“食醫”們的創作。

魏晉南北朝食物類著作甚多,大半不傳,從書名和少數佚文來看,大致可以分為兩類:一類偏于膳夫庖官,以記載原料貯存、加工釀造、烹飪操作為主,乃至如祭祀等重大活動中的儀式化程序也在其中;另一類偏于食醫,主要有食禁、食養、食治等三個方面,而仍然以食物禁忌為主。如《隋書·經籍志》著錄之《老子禁食經》《黃帝雜飲食忌》,以及他書所引的《扁鵲食禁》《華佗食論(禁)》等,從書名看顯然屬于此類;此外,陶弘景《養性延命錄·食戒篇》也專門討論食忌。至于以食養、食治為宗旨的專著,或當以孫思邈《備急千金要方》卷二十六之“食治”為始作俑者——此篇單行本通常稱為《千金食治》。

食物治病并非唐代才有,《周禮·天官·疾醫》“以五味、五谷、五藥養其病”,據鄭玄注:“五谷,麻、黍、稷、麥、豆也。”相關“醫學”解釋,則見于楊上善《黃帝內經太素》:“五谷、五畜、五果、五菜,用之充饑則謂之食,以其療病則謂之藥。是以脾病宜食粳米,即其藥也;用充饑虛,即為食也。故但是入口資身之物,例皆若是。”

藥物與食物之間,難于截然劃斷,典型的例子有二。《金匱要略》有當歸生姜羊肉湯,治寒疝,腹中痛、里急:“當歸三兩、生姜五兩、羊肉一斤,以水八升,煮取三升,溫服七合,日三服。”如果嫌此例中用到了藥物當歸,不夠純粹,還可以看華佗的故事。《三國志·華佗傳》云:“佗行道,見一人病咽塞,嗜食而不得下,家人車載欲往就醫。佗聞其呻吟,駐車往視,語之曰:向來道邊有賣餅家蒜齏大酢,從取三升飲之,病自當去。即如佗言,立吐蛇一枚。”對此,陶弘景在《本草經集注·序錄》中說:“此蓋天地間物,莫不為天地間用,觸遇則會,非其主對矣。”所以,米谷果菜、蟲獸禽鳥,諸多可食之品,也堂而皇之地載入《本草經》。

從《千金食治》到《食療本草》

《千金食治》共分五篇,序論說:“夫含氣之類,未有不資食以存生,而不知食之有成敗。百姓日用而不知,水火至近而難識。余慨其如此,聊因筆墨之暇,撰五味損益食治篇,以啟童稚,庶勤而行之,有如影響耳。”將本草果實、菜蔬、谷米、鳥獸部類中有關條文摘錄出來,并將食忌的內容增補其中。比如茗葉條說:“茗葉,味苦、咸、酸,溫,無毒。可久食,令人有力,悅志,微動氣。黃帝云:不可共韭食,令人身重。”茗葉即茶葉,據《茶經》引《神農食經》云:“茶茗久服,令人有力、悅志。”又引壺居士《食忌》云:“苦茶久食羽化。與韭同食,令人體重。”這些文獻都可能為孫思邈參考,轉錄入《千金食治》。

孟詵(621—713)是孫思邈的弟子,善于攝生,常以藥餌為事,亦享遐齡,卒年九十三。《舊唐書》本傳載其格言云:“若能保身養性者,常須善言莫離口,良藥莫離手。”兩《唐書》皆言孟詵撰有《補養方》《必效方》各三卷,另據《嘉祐本草》引書解題,提到《食療本草》云:“唐同州刺史孟詵撰,張鼎又補其不足者八十九種,并舊為二百二十七條,皆說食藥治病之效。凡三卷。”故一般認為,孟詵所著原書名“補養方”,經張鼎增補而改名“食療本草”。因為稱作“本草”,此書遂從為數眾多的方書中脫穎而出,《食療本草》的書名也大顯于世。

所謂“食療”,其實與“食治”同義,應該是為避高宗李治之諱,改用“療”字。就內容來看,延續《千金食治》而有發展。仍以茗葉條為例,《食療本草》云:“茗葉,利大腸,去熱解痰。煮取汁,用煮粥良。又,茶主下氣,除好睡,消宿食,當日成者良。蒸、搗經宿,用陳故者,即動風發氣。市人有用槐、柳初生嫩芽葉雜之。”其中“主下氣,除好睡,消宿食”,乃是根據《新修本草》增補;而“用陳故者,即動風發氣”,應該是針對《千金食治》說茗葉“微動氣”的補充說明。

有意思的是,《食療本草》在很多條目下都提到南北方差異,如海藻條說:“南方人多食之,傳于北人,北人食之倍生諸病,更不宜矣。”昆布條說:“海島之人愛食,為無好菜,只食此物。服久,病亦不生。遂傳說其功于北人。北人食之,病皆生。”究其原因,認為“是水土不宜爾”。杏條說:“若南方人北居,杏亦不食;北地人南住,梅乃啖多。”作者解釋云:“豈不是地氣郁蒸,令人煩憒,好食斯物也。”這些內容,似來源于作者之聞見。

按,孟詵是汝州梁人,根據現存文獻,他至少有兩次南方任職的經歷:一次時間甚早,《太平廣記》引《御史臺記》說孟詵“解褐長樂尉”,長樂即今福建長樂;一次約在永昌元年(689)前后,因為識破藥金,為武后所厭,由鳳閣舍人遷臺州司馬,稍后回京擔任春官侍郎(禮部侍郎)。而據《舊唐書·孫思邈傳》云:“上元元年(674),辭疾請歸,特賜良馬,及鄱陽公主邑司以居焉。當時知名之士宋令文、孟詵、盧照鄰等,執師資之禮以事焉。”《食療本草》中關于南北方地域差異的記載,更可能與他在浙江做臺州司馬的經歷有關,由此判斷,此書當成于公元689年以后。

食養、食禁、食治

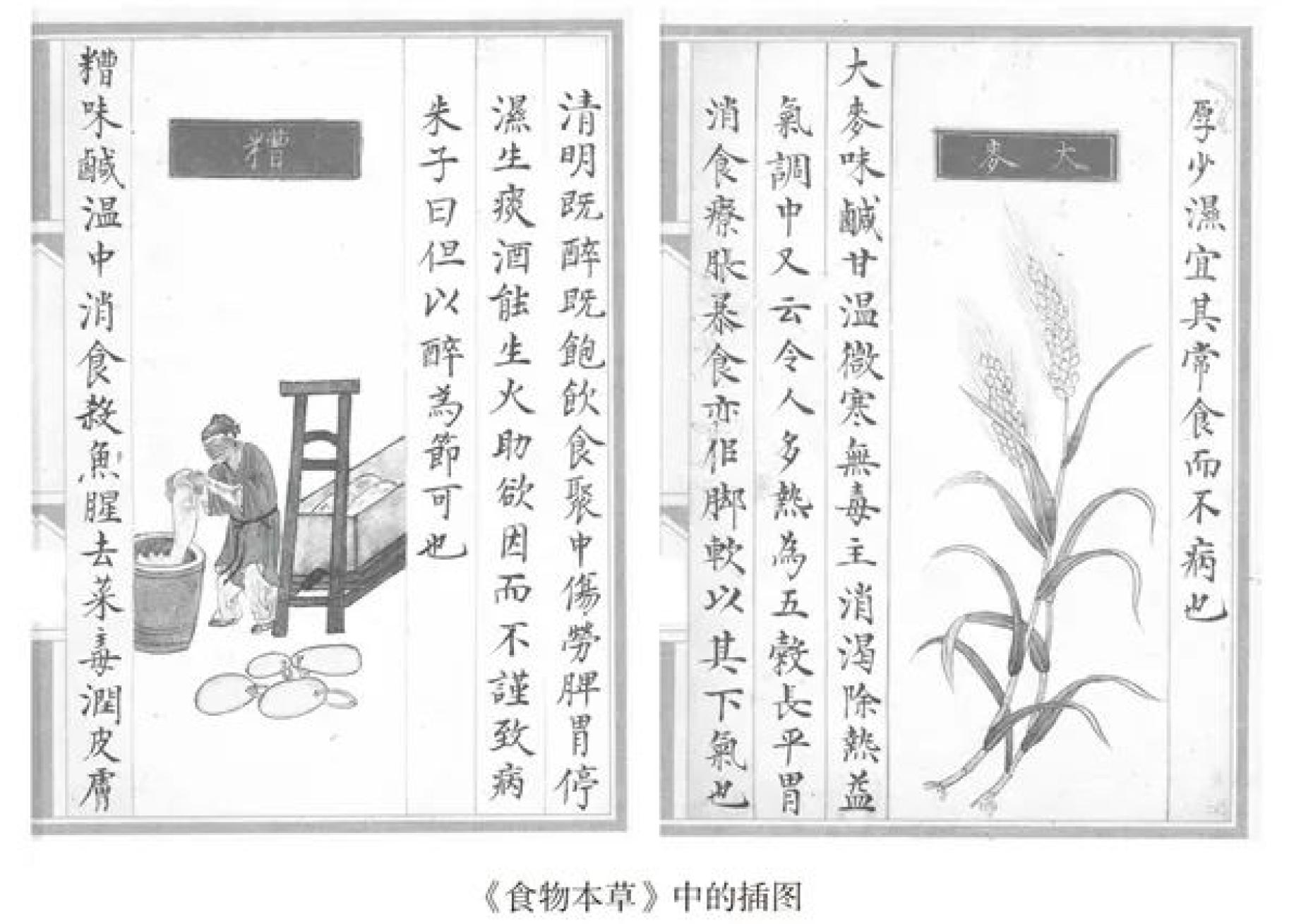

除《食療本草》外,重要的食療著作還有唐昝殷《食醫心鏡》、五代陳士良《食性本草》、北宋王懷隱等《太平圣惠方》、元忽思慧《飲膳正要》、元賈銘《飲食須知》,以及明代幾部分別題名為盧和、汪穎、薛己、姚可成、孟笨的《食物本草》,清王士雄《隨息居飲食譜》等,皆各有特點,但內容上總不超出食養、食禁、食治三個方面。

先說“食養”,這與現代營養學有一定聯系,也是古代食療表現特出的地方。如利用海藻、昆布以及動物的甲狀腺(羊靨、鹿靨)之類含碘豐富的物質,治療缺碘引起的地方性甲狀腺腫(癭瘤);以富含維生素A的動物肝臟改善夜盲癥(雀盲)病人的視力。此人所共知者,毋庸贅言。

“食忌”大約有三種情況。一種是疾病禁忌,比如痛風病人避免食用嘌呤含量較高的食物,如豆制品、海產品;糖尿病患者應控制碳水化合物的攝入;高血壓病人應該注意低鈉飲食。一種是藥食禁忌,比如飲茶降低鐵劑的吸收,使用頭孢菌素期間飲酒可能出現雙硫侖反應等。古代食療文獻中,這兩類食忌也有很多,盡管某些禁忌在現代醫學看來,未必正確,但其出發點古今基本一致。

還有一種是食物之間的禁忌,這一類直到今天,仍通過各種信息渠道廣為流傳。隨手點開微信,“警惕十種最致命的相克食物”,“十二種飲食禁忌,小心吃錯喪命”,不同版本的禁忌清單,內容錯綜復雜,看得人頭皮發麻。仔細追究起來,這些流言的始作俑者便是《食療本草》之類的文獻。而現代營養學家可以負責任地說,兩種或多種食物,絕不會因為合用的緣故,在短時間內,導致嚴重的不良反應,更遑論引起死亡。

各類禁忌中流傳最廣的是蜂蜜與蔥的傳說。《金匱要略》云:“生蔥不可共蜜食之,殺人。”又說:“食蜜糖后四日內食生蔥韭,令人心痛。”這是所見最早的蜜蔥食忌文獻。《醫心方》引《養生要集》云:“蔥薤不可合食白蜜,傷人五臟。”又云:“食生蔥啖蜜,變作腹痢,氣壅如死。”《千金食治》引《黃帝內經》云:“食生蔥即啖蜜,變作下利。食燒蔥并啖蜜,壅氣而死。”《食療本草》云:“蔥,切不可與蜜相和,食之促人氣,殺人。”

事實又如何呢?動物實驗是用小白鼠做的,先蜜后蔥、先蔥后蜜、蔥蜜同食,多蜜少蔥、多蔥少蜜、蔥蜜等量,蔥葉、蔥白,大蔥、小蔥,總之一切可能性都考慮到了,也沒見到有確切的毒性反應發生;慮及人與動物的差異性,更有勇敢者“以身試蔥蜜”,同樣安然無恙。養蜂專家提出一種具可能性的解釋,或許真有人因同吃蜂蜜和生蔥死掉,旁觀者先入為主地覺得蜂蜜、生蔥都不會有問題,于是直接將死亡原因認定為二者合用;可事實上,以有毒植物如烏頭、雷公藤、狼毒、羊躑躅、胡蔓藤為蜜源獲得的蜂蜜,仍含有原植物中的毒性物質,攝入過多,照樣可引起死亡,這與吃蔥與否,全無干系。可一旦被“經典”記載下來,既有文獻的層疊略加,再加上民間的口耳相傳,遂成為顛撲不破的“真理”。

何以如此呢?藥與食同源而異途,食物是能夠滿足機體正常生理和生化能量需求,并能延續正常壽命的物質。相對于藥物而言,食物對機體生理生化過程的干預極小,正因如此,長期乃至終身食用,一般不會給機體造成嚴重傷害;也正因如此,食物不足以改變因疾病而異常的生理生化過程,故不可能取代藥物。

即使站在傳統醫學的立場,過度強調食物療疾,也很難做到邏輯自洽。孫思邈可能注意到了這一點,故在《千金食治》的序論中明確承認藥與食為兩途,即所謂“安身之本,必資于食;救疾之速,必憑于藥。不知食宜者,不足以存生也;不明藥忌者,不能以除病也”,并指出,只是緣于藥性猛烈,擔心“發用乖宜,損傷處眾”,所以建議醫生治病,先“以食治之”,若“食療不愈,然后命藥”。但是,并沒有以食療代藥療的意思。《太平圣惠方·食治論》即秉承此旨,把食療作為藥療的輔助。如在“食治三消(消渴、消中、消腎)諸方”的引論中說:“今以飲食調治,以助藥力也。”當然,按照今天的醫學觀點,能被食物治愈的疾病,多數也算不得真正意義的疾病。

(本文選自《本草文獻十八講》)

| 拓展閱讀:

《本草文獻十八講》

王家葵 著

簡體橫排

32開 平裝

9787101144161

36.00元

本草文獻是中醫藥學研究的重要組成部分。本書作者王家葵老師在此領域深耕多年,以深入的研究及豐富的教學經驗為基礎,匯成這本《本草文獻十八講》。本書從東漢《神農本草經》談起,一直到清代的《植物名實圖考》,共以十八部具有代表性的本草著作為線索,全面系統介紹本草文化。對讀者而言,既是一本很好的本草文化的入門書,也可以借此深入理解中醫文化。

原標題:《藥食同源,不等于以食代藥》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司