- +1

著名建筑家、同濟大學建筑系教授羅小未去世,享年95歲

我國著名建筑學家、建筑教育家、同濟大學建筑與城市規劃學院教授、博士生導師,上海建筑學會名譽理事長羅小未先生,因病醫治無效,于6月8日6時30分在上海逝世,享年95歲。

羅小未,廣東番禺人,1925年9月10日出生于上海,1948年畢業于上海圣約翰大學工學院建筑系,1951年任圣約翰大學工學院建筑系助教,1952年院系調整隨建筑系師生并入同濟大學建筑系,歷任同濟大學建筑系助教、講師、副教授、教授。

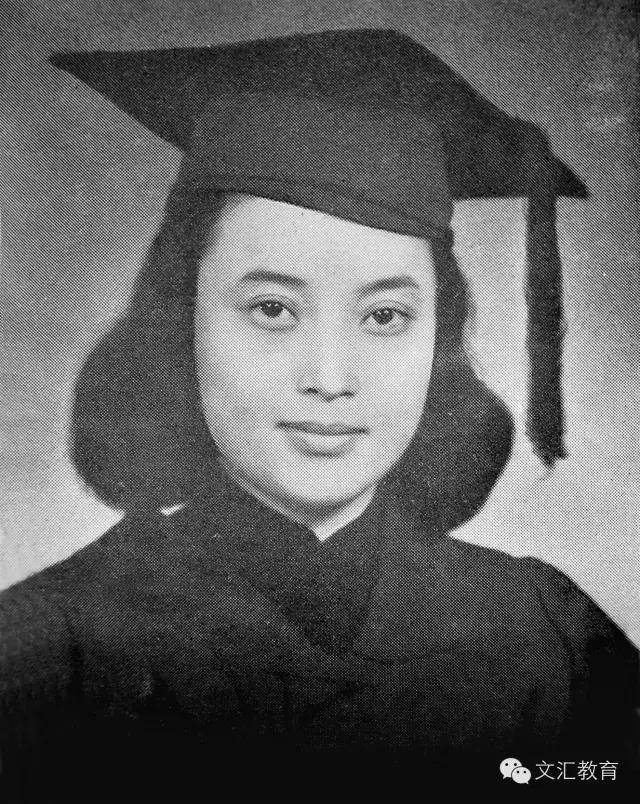

年輕時的羅小未先生

羅小未先生長期從事西方建筑史教學工作,是我國著名的建筑歷史理論家和建筑教育家,一直致力于建筑歷史、建筑理論、建筑評論以及近代建筑遺產保護的教學與研究,特別是西方現代建筑史以及后現代建筑思潮的研究方面有很深的造詣,培養了一批優秀的學生,在國內建筑界產生了廣泛而深遠的影響。

羅小未先生一路走好!

相關鏈接

同濟建筑系女神羅小未揭秘:圣約翰最年輕的建筑系為何影響如此深遠

她是同濟大學建筑系的女神——在諸多女教師中,唯獨她被尊稱為“先生”。

20世紀40年代的羅小未先生。圖片來源:同濟大學出版社

她的門生里,牛人、大咖數不勝數,光院士就有兩位,一位是中科院院士鄭時齡,現為同濟大學城規學院教授;另一位是同濟大學建筑系系主任常青教授,中國科學院院士。此外,同濟大學常務副校長,在城市規劃與建筑遺產保護管理方面有精深研究的伍江教授,也曾拜其門下。

她就是羅小未先生。

羅小未1948年畢業于上海圣約翰大學建筑系,自1952年起在同濟大學從教,是同濟大學建筑學院迥異于法國學院派教學體系的包豪斯“德味”建筑教育模式架構者之一,也是我國第一位系統地將西方建筑歷史、理論和學術思想介紹到中國的學者。

對于外國近現代建筑史學科的建設來說,羅先生是當仁不讓的領軍人物,真正影響了每一個學習建筑專業的學子,最為著名的建筑四大師的概念,第一次就是由羅小未引進的。

然而,羅小未的學術之路卻也是歷經坎坷的。“文革時期我被批斗、隔離,那時我是‘洋門女將’,資產階級的孝子賢孫,帝國主義的走狗,國際間諜,與黨爭奪接班人……”

根據羅小未的另一位門生,同濟大學城規學院教授盧永毅在《我的老師羅小未先生》一文中所述,她當時被剝奪了上課的權利,原來的教學工作也被套上了“利用建筑史為資本主義國家涂脂抹粉”的罪名。她被隔離了8個月之后重回學校,被安排做教學樓廁所清潔和教研室后勤工作。

即便如此,羅先生絲毫沒有放棄任何可能的教學積累,在清靜的教研室里,她仔細閱讀每一期外文建筑雜志,跟蹤著當時國外建筑發展的情況。

《羅小未文集》由同濟大學出版社出版。在這本著作中,羅小未回憶了當年在圣約翰大學最年輕的一個系——建筑工程系的生動教學場景和師資。

羅小未和先生李德華2015年11月出席了在同濟大學城規學院舉行的新書發布會《羅小未文集》,和得意門生們在一起合影。

現今,不知道有多少喜歡建筑的年輕人想考進分數高得嚇死人的同濟建筑系,但是各位后輩真的知道同濟建筑系的“前史”嗎?

其實,如今的同濟建筑系,是由早先的之江大學建筑系、圣約翰大學建筑系、同濟大學土木系的一部分,以及復旦大學、上海交通大學等學校的相關專業組成。

創系之初的教師分別有留學美國、德國、法國、奧地利、英國、日本、比利時等國的經歷。曾被稱為東方哈佛的圣約翰大學,到底擁有怎樣一個建筑工程系;當時的約大師生,到底在怎樣一種環境中學習、教學相長?讓我們來聽聽羅先生的講述吧。

圣約翰大學最年輕的一個系——建筑工程系

圣約翰大學的建筑工程系成立于1942年,到1952年院系調整前的10年中,共培養了30余名本科畢業生。1952年秋全系約10名教師與100余名在讀學生隨著約大的工程學院調整到同濟大學,參加到同濟大學新建立的建筑系中。

早在約大建筑工程系成立前,圣約翰大學的施肇曾工程學院(Sze School of Engineering)院長楊寬麟教授,便早已有要在工程學院中設立建筑學專業之意。直到1942年,曾受國際現代建筑先驅者建筑大師格羅披厄斯教授(Walter Gropius,1883—1969)親傳的黃作燊先生從美國哈佛大學設計研究生院(Graduate School of Design,Harvard University)學成歸國,兩人志趣相投,這個愿望才得以實現。

當時上海正處于日軍占領下的孤島時期,辦學條件十分苛刻,在上述兩位先生的積極努力下,建筑工程系總算艱辛地創辦起來,并由黃作燊任系主任。

約大建筑工程系是上海第一個設在正式大學中的建筑系。

在此之前,只有上海美專設有一些關于建筑風格方面的課程,并不是正式的專業。約大當時這個系命名為建筑工程系,可能就是要突出建筑既是藝術又是工程技術的特點。

由于條件關系,建筑工程系的課堂最初就擠在位于科學館底層工程學院的土木系中。學生上設計課時用的圖板則放在樓梯間里一個有扁平格子的大櫥里,每人一格,每格可以上鎖,上下課時要搬進搬出。系的教務行政工作亦由土木系的辦公室兼管。

好在建筑系第一期的學生只有五名,由于成立之前沒有做宣傳,也沒有對外招生,學生都是從校內其他專業轉過來,其中有四人就轉自土木系。

圣約翰大學的學分制使當時及后來那些既修建筑又修土木的學生得到了雙學位。以后學生逐漸增加,至1944年增至20余名(當時第一屆學生已經畢業),建筑系搬到斐蔚堂二樓,才開始有比較像樣的教室與設備。但教務行政工作始終掛在土木系中。

好在建筑系中有一個好傳統,那就是師生愛系如家,無論系里的日常事務或開學時的注冊、期終的成績登記等,都由青年教師兼管; 如要搬動或者布置些什么,學生都會熱情參加。

在師資方面,整個系在成立之初只有一位專職教授,這便是系主任黃作燊。他主講建筑原理、建筑理論、指導建筑設計并兼教美術課。翌年聘到了德國人鮑立克(Richard Paulick)任教,教授城市規劃與室內設計。

鮑立克曾就讀于德國德累斯頓工程高等學院,是格羅披厄斯在德國德紹時的設計事務所骨干,參加了包豪斯(Bauhaus,Dessau)的建校工作。據說他到約大是格羅披厄斯向楊寬麟介紹的。與鮑立克幾乎同時就任的還有畫家程及與匈牙利籍建筑師海吉克(Hajek)。程及后來到美國留學與定居,獲得美國國家藝術院終身院士的榮譽稱號。

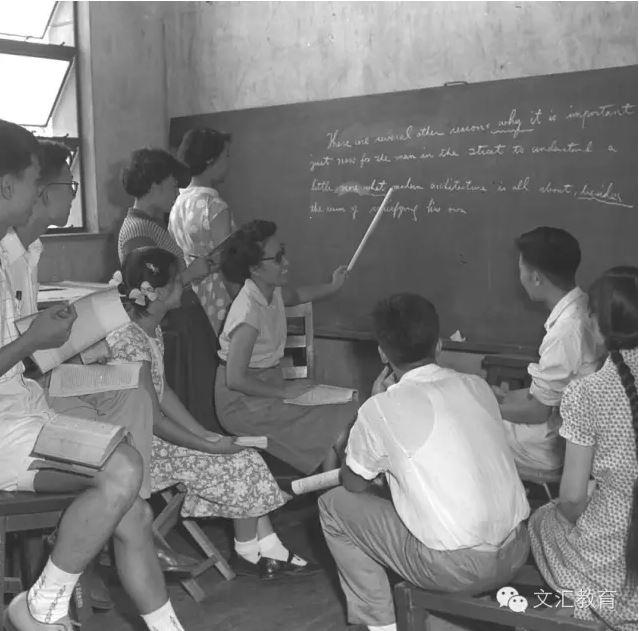

海吉克教西方建筑史,當時沒有教材,他每次上課就在黑板上把建筑史的主要實例或部件畫出來,往往在兩個小時的課時中把黑板畫得滿滿的。

在園林方面有我國著名的園林專家程世撫。程先生除了講園林設計外,還講許多關于樹木與種樹方面內容。1945年抗日戰爭勝利后,又有英籍建筑師白蘭特(A. J. Brandt)來教建筑構造。

白蘭特是黃作燊在英國倫敦建筑協會建筑學院(A. A. School of Architecture,London)的同學,他的父親是當時上海一大地產商泰利洋行的老板,可能從小便與房屋構造打交道,上課時不用看稿便把構造詳圖畫在黑板上。

與此相近的時候,建筑系還把早期的畢業生李德華、王吉螽、翁致祥等留校當助教。

可能由于經費,也可能由于可以認同的專職教師不容易找,約大建筑系從一開始便建立了一種特殊的,后來證明是十分有益的師資制度,這便是結合系里不同的教學環節,經常請一些有理論修養或實踐經驗豐富的學者、建筑師來做報告、參加評圖,短期或較長期地指導設計或講學。

常被邀請的有Nelson Sun、Chester Moy、王大閎、鄭觀宣、Eric Cumine、陸謙受與城市規劃方面的陳占祥、鐘耀華等等,其中王、鄭、陳、鐘是黃作燊在英國與美國留學時的同學與好友。

他們性格開朗,愛好中國京劇,對西方音樂與繪畫,特別是現代藝術有較高的修養。

他們的為人素質與文化修養對學生影響很大。

1949年新中國成立后,外籍教師紛紛離滬,師資隊伍有了很大的改變。一方面是早期留校的助教已成長為系里的教學骨干;同時還吸收了幾位剛從國外學成歸來的青年教師,如陳業勛、歐天恒、王雪勤、李瀅等。

王雪勤在出國留學前是中央大學建筑系的畢業生,除了建筑外還繪得一手好畫。

李瀅原是約大建筑系第一屆畢業生,后到哈佛大學設計研究生院師從格羅披厄斯,又在另一位大師阿爾托(Alvar Aalto,1898—1976)門下研究建筑設計;任教后在教學中發揮了很大作用。

與此同時,還聘到了從比利時歸來并獲比利時皇家大獎的畫家周方白來教美術,以及自學建筑歷史文獻成才的陳從周教中國建筑史。

此外,畢業后在校外工作了數年的白德懋、羅小未、王軫福也回校參加教學,于是形成了一套完整與固定的中國人自己的師資隊伍。

除了后來少數人(如白德懋、李瀅)工作有變動外,1952年都隨著約大建筑系調整到了同濟大學。

由于楊寬麟與黃作燊認為建筑學應文科與工科并重,故在教學計劃中安排了相當學時的數、理、化、中國文學、英國文學、畫法幾何、工程制圖、材料力學、結構力學、工程結構、機械工程等等,并規定學生必須選修一門經濟學課,鼓勵學生多選一些人文科學方面的課。

關于文科與理科的課,學生可以到校內文、理學院專為外系學生開設的課程中選修;工科的課則直接參加到土木系的班級中。

他們還主張把學生“放出去”,例如暑假時把學生介紹到需要建筑學知識的地方去,做幾天或幾個星期的工作。

1945年抗戰勝利后江南造船廠的修復規劃與后來廠房的擴建設計與施工,和當時著名的進步劇團“苦干劇團”的演出基地(辣斐劇場)的改建及演出時的舞美設計、布景搭建等等,便有約大建筑系的學生參加。此后英國人業余戲劇社(Amateur Dramatic Club)的舞美設計也是全由約大建筑系的年輕教師擔任。

比較正式的“放出去”,是1946—1948 年派出一隊高年級學生每星期兩個半天到上海市都市計劃委員會去參加“大上海都市計劃”的工作。

此外,派一些低年級學生到市都市計劃委員會去幫做模型(當時沒有專門的模型公司)或到某些單位去幫幾天忙是常有的事。

學院與系里的領導認為學生接觸社會,通過業余工作而認識的人與學到的知識是學校無法給予的。學生對這些安排很感興趣,雖然大多沒有報酬,但樂于參加。

約大建筑工程系的建筑觀點是一個值得認真回顧的問題。

建筑由于兼有文科的性質,免不了會有學派之爭。約大建筑工程系在當時我國建筑學術界以學院派為主導的情況下,被認為是現代派,屬于另類。其實,這是很自然的,只要看它成立之初的兩位發起人便可想而知了,楊寬麟是一位思想開放的結構工程師,黃作燊來自當時處于國際現代建筑運動漩渦中心、富于叛逆性的倫敦A. A. 建筑學院和美國哈佛大學設計研究生院。

同時由他們請來的一批志同道合的教師也起著推波助瀾的作用。

在建筑美學上,約大建筑系不同于當時學院派的藝術至上觀,而是推崇現代大師格羅披厄斯所說的“建筑的美在于簡潔與適用”,并特別強調與生活密切相連的“適用”。

在建筑教育上,他們引用英國建筑評論家杰克遜(Thomas Jackson)的話:“建筑學不在于美化房屋,正好相反,應在于美好地建造”,并指出建筑技術與材料在美好地建造中的作用。

在對待祖國的建筑遺產中,他們一方面盛贊北京故宮在反映帝王體制與帝王威嚴上的藝術成就,同時十分欣賞那些優雅而謙虛的文人住宅與簡樸、純真的民居。他們認為這是中國長期的建筑文化積淀,即把建造提升到像“詩”似的成果。

黃作燊多次帶著學生去感受故宮與天壇空間藝術的“迫人氣勢”與江南民居因地制宜、就地取材的藝術成就。在上課時還喜歡用幻燈片和教學生自己做模型來加強學生對建筑的感受。這在20世紀40年代我國的建筑教育上可以說是先行的。

他們的主張與做法明顯地帶有現代建筑派的烙印,但在理論上他們并不承認自己所追求的就是現代建筑。

他們認為所謂“現代建筑(Modern Architecture)已經成為歷史上某個階段的建筑標志,是靜止的,應該追求的是能隨著時代發展、動態的、“當代的”(Contemporary)新建筑。

這個觀點在1951年學校在交誼廳舉行的建筑系教學成績展覽會的前言中明確申明。這就是“新建筑是永遠進步的建筑,他跟著客觀條件而演變,表現著歷史的進展,是不容許停留在歷史階段中的建筑。”

為此,在教學方法上,約大建筑系反對形式主義與因循守舊的抄襲,提倡設計“創意”(originality)。

所謂“創意”并非憑空而來,而是對客觀要求與條件認真調查研究、廣泛觀察、廣泛參考,做出判斷后,再自己制定設計任務書、設計方針與經過構想而進行的設計。

教師要實行的是啟發式教育,不是給答案,而是引而不發,充分發掘與發揮學生的無限潛力。

高年級的題目常是假題真做,有真正的業主、明確的基地與明確的要求。這些業主實際上是教師中樂于為教育事業助興的朋友,他們親自到學校來交代任務,為學生的參觀訪問、調查研究創造條件,參加指定任務書與跟蹤設計過程中的討論。

設計完畢后在學校舉行一次可向業主、同行與公眾匯報的既有圖紙又有模型的展覽會。其中1944 年為在約大醫學院任教的王逸慧醫生(Aoms Wang)設計的私人婦產科醫院,1948 年在上海市都市計劃委員會鼓勵下的南市區改建規劃和1951 年的教學成績綜合展覽會(當時在讀學生已有近百人)就特別成功。

在圣約翰大學建筑工程系攻讀過的學生,無論是哪一屆都對當時的學校生活有著無限的回憶。年輕、精神飽滿兼極有“創意”的教師(特別是系主任黃作燊)與朝氣蓬勃的學生相互無間地使學校生活豐富多彩。無怪院系調整至今已越半個世紀,不論是國內、國外,只要有建筑系同學的地方就會有經常聚會的約大建筑系同學會。

首先,當年到黃作燊先生家里看書曾是學生生活中一件最重要與最感興趣的活動。當時在教學中最感缺匱的是圖書參考資料。在黃先生的安排下,學生形成了每星期五晚飯后到黃先生家里去看書的習慣。

黃家有頂天立地覆蓋著兩個墻面的書。據說黃作燊在回國時極力勸阻家人少帶東西,而自己卻把很多書帶回來了。這些書都是最新出版的建筑學書籍,成為學生精神食糧的源泉。

其次,課余的體育活動是建筑系一大特色,每天上午第二節與第三節課之間的課間長休息常是教師帶頭到室外去打排球; 下午下課后則到運動場去打壘球,會打的打,不會打的也會在旁邊助興。這種風氣使建筑系師生在全校運動會中總是名列前茅。

最不能忘懷的是上海解放后的幾次大活動,它們使師生之間、同學之間建立了情同手足的友誼。

第一件當推“系服”。

建筑系的師生本來在衣著上便喜歡有些特色。這些特色不在于樣式時髦或材料考究(須知約大當時被視為貴族學校),而是比較休閑與瀟灑。上海解放初期,有幾位師生出于接近群眾之心,共同發起并設計了一件受到全系師生歡迎的,用當時稱“毛藍布”的土布制成的上裝,這件上裝看上去有點像中山裝,但口袋、紐扣與剪裁均經過精心設計,使之在功能上能更適合經常彎著腰在圖板上畫圖的特點。由于它的價錢便宜、穿著方便,看上去既普通,又個性突顯,大家都喜歡,很快便成為約大建筑系的“系服”。

這件“系服”在院校調整后還一度在同濟大學建筑系廣為流傳。

新中國成立后,對新中國未來的美好希望使約大建筑系的師生經常處于熱血沸騰的歡慶浪潮之中。凡是市里或學校發起的活動,建筑系的師生總是精神飽滿地全力以赴。

在全市的抗美援朝大游行中,約大建筑系別出心裁地組織了一個大鼓隊,全隊約四十五人,穿著“系服”,每三人一組,每組一個大鼓,游行時隊伍整齊、鼓聲震天,吸引了路上許多人的注目,表達了堅決抗美援朝的心聲。

此外,建筑系在演“活報劇”中也有獨到之處,并從“活報劇”發展到演正式的戲劇。最成功與最難忘的是配合推動參軍與聲援抗美援朝而演出的活報京劇《投軍別校》(借用京劇《投軍別窯》之名)與《紙公雞》(借用京劇《鐵公雞》之名)。

前者鼓勵學生參加抗美援朝,后者諷刺美國是一只紙老虎。全劇采用京劇的形式演出,生旦凈末丑俱全,配以西皮、二黃唱腔,由平素喜歡京劇的師生重新填詞。出場有龍套、起霸、亮相、唱定場詩、報名、唱做念打,全部京劇程式。臺上場面亦由師生們現學現奏,居然長槌、紐絲、急急風,像模像樣地敲打起來。

這兩出京劇在學校進行公演,獲得極好的效果。后來《紙公雞》還在圣約翰與之江兩個教會大學在杭州舉行的聯歡會中代表圣約翰大學演出,獲得好評。

在羅小未學術思想研討會上,這張羅小未和先生李德華的結婚照讓很多年輕的學生們贊嘆不已。在同濟城規學院,李德華也是德高望重的教授。

是什么使存在只有十年的約大建筑系具有那么大的魅力與凝聚力呢?除了有睿智的領導、具有教育熱情與人格魅力的教師、鮮明的學術觀點與有效的教學方法之外,便是聯結與發揮師生智慧的課外活動。

建筑系無論是辦一個展會、組織一次游行或策劃一次演出,都是師生共同磋商的結果。每次系里有活動時,全系就像一個大工場,熱鬧非凡。

1952年10月,院系調整后,約大建筑工程系的在校師生帶著對未來的美好憧憬欣然離開校園,奔赴各自新的工作與學習崗位。

(原標題:《著名建筑家、同濟大學建筑系教授羅小未今天上午去世,享年95歲》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司