- +1

禿還是不禿?清初男子的發型爭議

金錢鼠尾,禿還是不禿?

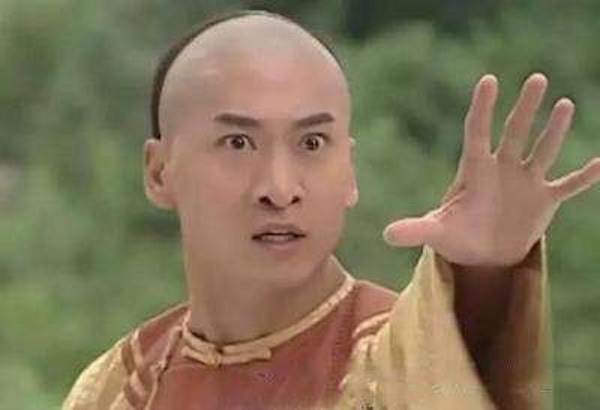

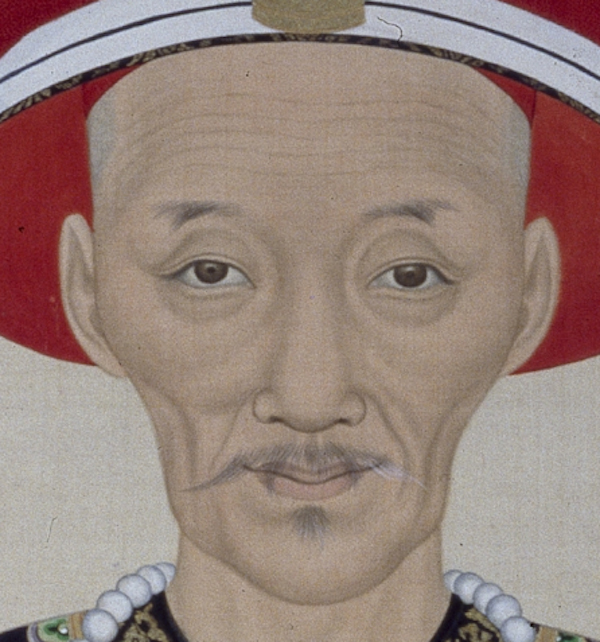

現在人們對于清代初期男子的發型有兩種理解,一種大致和各種清代宮廷劇一致,后半個腦袋留著大辮子,將前額剃光,形成一種“陰陽頭”的形態(圖1)。

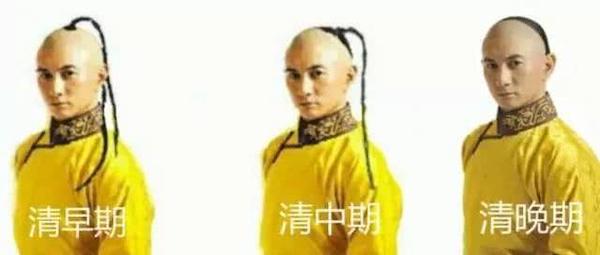

另一種觀點試圖對此進行修正,認為影視劇中的“陰陽頭”是不合乎歷史的,清代早期男子發型是把腦袋剃成禿瓢,露出光溜溜的頭皮,只在腦后留下銅錢面積大小的頭發,將這些頭發編成小辮子,又名“金錢鼠尾”、“金錢小頂”或“金錢式”。持這種觀點者認為清代宮廷劇常見的“陰陽頭”是清代晚期形成的,并非清初人物的發型,他們甚至還畫了各種示意圖來解釋這種變化(圖2、圖3),這些圖片在網絡上流傳頗廣。

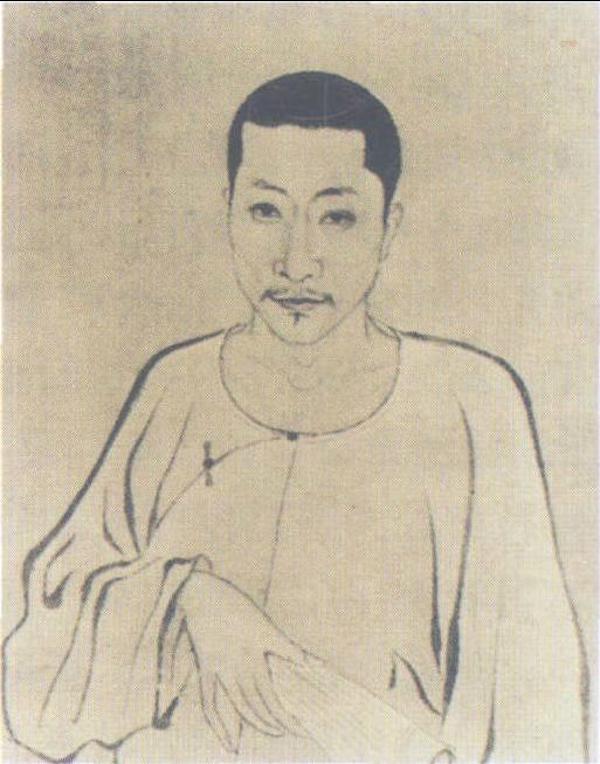

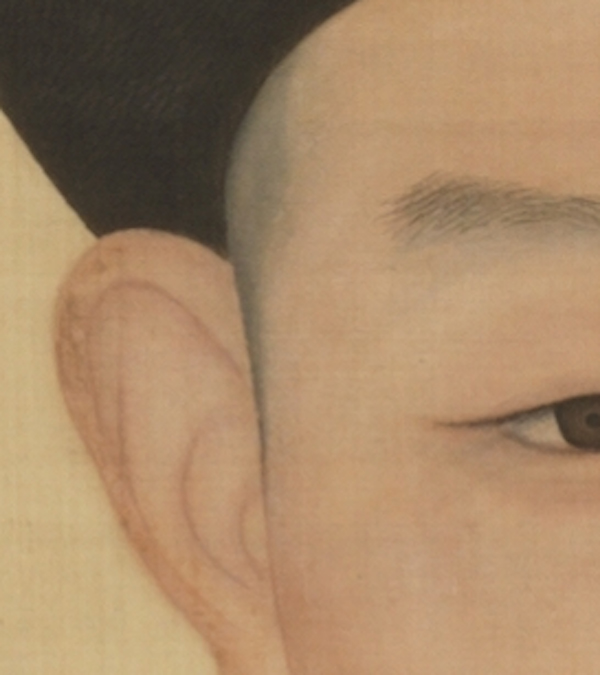

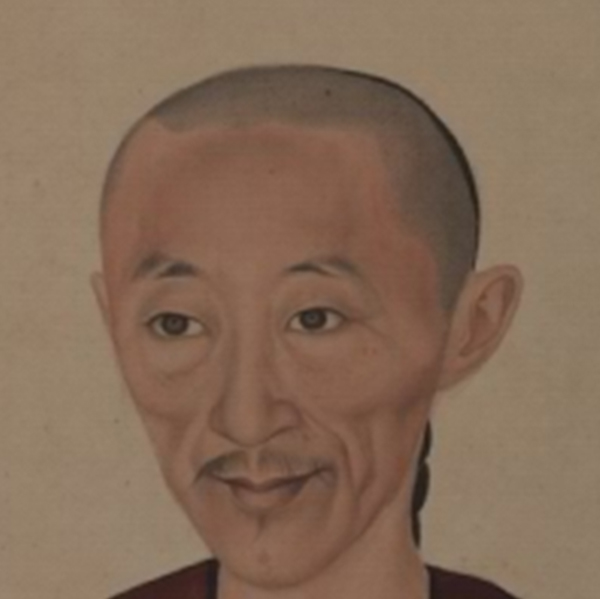

第二種觀點并非空穴來風,畢竟只蓄出很小面積頭發用來打成小辮的名為“金錢鼠尾”或“金錢小頂”的發式是見諸于各種文獻的(《明季南略·卷十三》《思文大紀·卷八》《翁山文外·卷五》《七峰遺編·第十三回》),而滿文中亦有專門的名詞指稱那塊用于蓄發留辮的位置,為“?? ? ??”,漢語對應詞為“腦后發際”(《御制增訂清文鑒·卷十》)。但如果參考清初的圖像資料,我們看到的卻是另外一番光景。這些畫像中,后金及清初時期人物的發型既非第一種觀點認知的、清宮戲劇中的“陰陽頭”,也不同于第二種觀點所說的禿瓢加后腦的小辮,而是保留有很靠前的發際線,部分人物還留有很長鬢角的頭發。

且先來看看皇帝的扮相:

然后是清初滿洲親貴的扮相:

再看漢官的扮相:

我們在這些清初人物的畫像上,都能看到前額明顯的發際線。那么如果清初人物所謂的“金錢小頂”或“金錢鼠尾”發式真的是將頭頂刮禿剃凈,只在后腦留有少許頭發扎成小辮,又為何會有如此靠前的發際線?繪制于康熙二十四年(1684)、現藏于故宮博物院藏的《親藩荷塘消夏桐蔭行獵行樂畫卷》和《親藩習射觀駿行樂圖卷》中的人物似乎能夠提供答案:

此兩卷清初畫作中均畫出了男子的后腦發型。我們可以看到,盡管他們留著“金錢鼠尾”式發型,僅在后腦留有金錢大小的面積用于蓄長發,打成辮子,由于蓄發面積不大,所以辮子細小,但是發辮之外的頭部,則留有類似于現代人觀念中的短發寸頭,并沒有像現代清宮影視作品那般將發辮之外的部分刮成光頭。故宮博物院藏的《清人畫胤禛讀書圖軸》體現的很可能也是這種發型。畫像中清世宗雍正皇帝的發辮極細,應該也是“金錢鼠尾”式的發辮,但是整個頭頂都留有一層短發。

這種畫像中出現的短發亦可在與清初剃發易服相關的文獻中得到印證。嘉定的士大夫侯岐曾在自己日記順治三年(1646)三月初一那天記載了自己聽得剃發令下達后政府在江南一帶執行“清發五等定罪”的發型標準。這五條具體是:

一寸免罪,二寸打罪,三寸戍罪,留鬢不留耳,留發不留頭。

留一寸頭發不僅是無罪,而且從上述清初人物的畫像上看,這種寸長的短發反倒出現最多。其實侯岐曾記下的已經是一個從嚴執行發型的標準,比滿洲人自身的發型還要嚴格。我們可以在《清人畫努爾哈赤朝服像》(圖4)和其它清初人物的畫像(圖18、圖19)上看到留有很長鬢角的皇帝、滿洲親貴和八旗職官,但他們肯定是不用被割耳朵的。縱然這是一個從嚴的執行標準,也依舊是“一寸免罪”,允許被征服的漢人保留寸長的短發。

康熙時期的官員彭鵬少年時曾在福建興化府老家經歷過明清易代的戰亂,并將自己一家在戰亂中歷險的故事記在了自己的文集《古愚心言》中,在敘述中彭鵬也明確提到被剃發了的百姓發型為“短發”,而短發也使他家在逃難時經歷了一串緊張驚駭之事。

順治五年(1648),南明大學士朱繼柞與鄭成功的部將楊耿合兵,圍困了彭鵬所居住的清廷控制下的興化府城。經過兩個月的圍城,城中糧食已經告罄,百姓如果繼續在城里待下去,只有死路一條。因此十二歲的彭鵬與母親、伯母、堂兄一道,化妝成拾菜人,與其他饑民一起冒險混出城外,去碰碰運氣。對這一家人來說,逃難過程中最危險的是彭鵬的堂兄,因為堂兄的發型按彭鵬的描述,已經是“剃頭短發”,這個發型在通過南明軍隊控制的郊區時,隨時可能讓一家人遭殃。這家人在過東坡橋時,遇到“長發十余人”的南明士兵,拷打被捆綁的“短發三人”,一家人見此情景,以為逃不過去了,但僥幸的是南明軍隊放走了這家人。后來這家人又經過“長發二十余人”的南明軍隊哨所,因為堂兄的短發,被扣押了下來,一家人因驚恐萬分而“戰栗伏地”。這時南明軍中一善心軍士謊稱彭鵬母親、伯母是自己的姑姑,彭鵬和堂兄是自己的表弟,如此才把這家人救下。在之后的逃難路途中,彭鵬的堂兄又因為短發被人抓捕,羈押一通宵后才獲得釋放。

彭鵬堂兄剃發后的短發發型,應該與清初畫像中人物的差不太多。這家人的逃難過程中,包括堂兄在內被清廷剃發的百姓是處于短發的狀態,而短發又成了長發的南明軍隊識別敵我的標志,這些短發的百姓則成了他們抓捕的對象。

由于缺乏文獻記載,我們無從知曉清初人物留這種短發的原因,但我們可以從滿洲人早期的生活狀態去推測。明代的女真人“以狩為業,農作次之”(《明太祖實錄·卷一百四十四》),整體而言生產方式較為落后,經濟發展水平較低,生活條件較為艱苦,在這種生活條件下,似乎并不具備將頭皮修整得锃光瓦亮客觀條件。如果生活條件不具備,那么早期的女真族應該還未形成將發辮以外的頭皮剃光修凈的習慣。

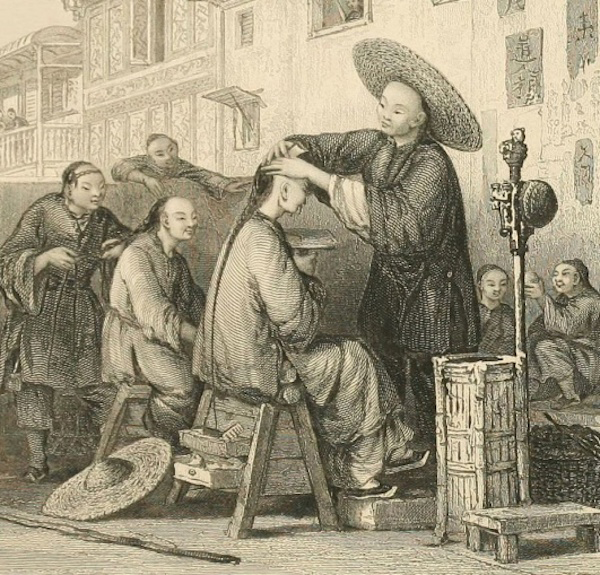

事實上,在清代中后期出現并在清宮戲中頻繁上鏡的那種溜光“陰陽頭”,是有很苛刻的條件的,比如要有專門的剃頭工具、要請受過手藝訓練的剃頭匠人。

參加第一次鴉片戰爭的喬治·賴特牧師這樣描述當時廣州的市民生活:“剃刀經過的,不僅有腦袋,而且包括臉部,這使得中國人不可能自己動手來執行這一必不可少的儀式,因此需要大量專業的剃頭匠” (圖20),“僅廣州一地,就有超過七千名剃頭匠穿梭于大街小巷”(The Chinese Empire Illustrate)。賴特牧師所說的自己做不來剃發,需要具備專門技巧的匠人,這點似乎是可信的。在實際操作中,剃發刮頭的技巧要求極高,據曾供職清宮的何姓宮女回憶,宮中供職的剃發匠,都“需要長時間的訓練,一天不練,就手發顫,眼發花,春冬時在自己的胳膊上練、手背上練,右手持刀,把左臂上的汗毛全部剃光,夏秋時間,就在冬瓜皮上練”(《宮女談往錄》)。宮廷的剃頭匠一有閃失,便會受到極嚴厲的懲罰,因此要苦練技巧。社會上的剃頭匠雖然比不上宮廷的嚴格,但也得具備熟練的技藝以贏得主顧的滿意。除此之外,頭皮刮過之后,若要想將光凈的狀態維持下去,還得繼續花錢找工匠定期且頻繁地刮頭。同一位何姓宮女還回憶到當年光緒皇帝剃頭有一定日期,每月初一、十一、二十一,隔十天剃一次頭,風雨不誤。這個十日一次的剃頭頻率大致是維持頭皮光凈所必須的。皇帝肯花錢養剃頭匠,有錢的人會出錢按期請匠人刮頭,不管采用何種方式,頻繁剃頭刮頭的生活習慣,都是建立在講究的生活觀念和一定的經濟條件基礎上的。

圖20 英國畫家Thomas Allom描繪的道光年間廣州市民剃發的場景,圖片摘自The Chinese Empire

明代末年女真人的社會生活缺乏歷史文獻的詳細記載,但清初政府把一批政治犯和文人流放到了關外,這些流放人士多采用筆記記載關外滿洲人的社會生活。在《寧古塔紀略》、《龍沙紀略》、《寧古塔山水記》等流人筆記中,可以看到關外滿洲人有從事耕作、樵采、狩獵、捕魚、采珠、商貿等各式生計,但還未提到有專門以剃頭為謀生技藝的匠人。而且在這些流人的筆下,關外滿洲人的生活條件顯得十分簡陋,生活方式也極其樸拙,簡陋的生活條件、樸拙的生活方式,應該還未能催生清末那般講究的打理頭發的方式。

如果清初的滿洲人中還沒有形成剃頭匠這一行業,那么這些畫像中出的那種短發,甚至有可能不是剃頭匠用剃刀修理的結果,而是用剪刀剪出來的,即使這些清初人物有條件找到人將頭發用刀刮凈,他們似乎也未必如清末一般,頻繁刮剃,刻意保持頭皮光禿的狀態,而是由著頭頂上長出短發。

剃發工具——剪刀

如果繼續咬文嚼字,我們能從史料的字里行間,讀出另一層信息:明末清初時期說的“剃發”,用的工具很可能是剪刀,而所謂“剃發”在明清之際,則可能是指將頭發剪成短發,并非現代語境中的用刮刀將頭發掃光。剪刀只能將長發剪去,留下發根,卻無法刮出“清宮戲”中那種光潔的頭皮,因此大量清初畫像中的人物呈現出了短發的狀態。

萬歷二十三年(1595),朝鮮國王派使臣申忠一到努爾哈赤的居城佛阿拉城向其修書示好,回國后,申忠一是用“胡俗皆剃發”描述佛阿拉城男子的發型的(《建州紀程圖記》)。另一名叫李民寏的朝鮮人作為隨軍幕僚參加了薩爾滸戰役,兵敗被虜到了后金都城赫圖阿拉,第二年被釋放回國,在為國王撰寫的報告中,他描述赫圖阿拉城的男子“皆拔須(早期女真男子有將下巴上的胡子揪掉的習俗)、剪發,頂后存發,如小指許,編而垂之左”(《建州見聞錄》)。努爾哈赤轄下的部眾留的應該同一種發型,這種發型被申忠一稱為“剃發”,在李民寏的口中則為“剪發”,“剃發”和“剪發”可能說的是一回事。

如果繼續關注清廷入關后漢人剃發的史料,可以發現在剃發令下達之后,不少情況下漢人是用剪發的方式來服從剃發令。《河南巡撫吳景道題審擬楊夭獎留發杭糧斬罪事本》記載了順治四年(1647)年的一個叫楊天美的彪悍農民不僅不肯剃發,并且還抗糧不交,又彪悍地射死了催糧人。但楊天美最后在圍捕下屈服,自己剃了發,而審理官員描述他剃發的方式是“喚家人丟與剪刀,將發剪下”。

順治五年(1648)年,在山西太原府保德州也發生了一件因剃發引起的風波(參見:《山西巡按劉漪為審擬紳民違制蓄發并糾參州官貪銀事揭帖》)。保德州城住有原明朝的老干部陳奇瑜,其人在崇禎年間曾經總督陜西、山西、河南、湖廣、四川五省軍務,被革職為民后回鄉居住。盡管已革職為民,住在老家的陳奇瑜仍然官威不減,像在明代居官時那樣在大門口掛牌匾、豎旗桿,出行時還是用黃傘、乘轎,分外高調。這些行為尚不要緊,但要命的是陳奇瑜仍然留著頭發不剃,還戴著明朝時的網巾。陳奇瑜在拜會保德州知州時,被知州發現發型的問題,當即被拘押在衙署中。后來經過本地鄉紳懇請,陳奇瑜獲得保釋,一回到家,便讓自己名叫王俊秀兒的小妾拿著剪刀將頭發剪掉。這件保釋之后發生的事,在按察司經歷司的報告中是說小妾“持剪,輒將陳奇瑜蓄發剪剃訖”,該行為在知州的口供中又被描述為“伊家遂將頭發剃訖”、“腦后與兩鬢有新剃之形”,而按察司曾質問知州“緣何縱容保出,令其剃頭”、“何至縱容出保, 致其私剃”,至于為陳奇瑜作保的鄉紳在口供中描述陳奇瑜為“后保出到伊家內, 才盡剃了”,督察院對案情的描述則是陳奇瑜“到家使妾潛剃”、“令妾剃頭”。小妾拿剪子將陳奇瑜頭發剪掉這件一事,在各方的描述中,被稱為“剪剃”、“剃頭”、“將頭發剃訖”、 “私剃”、“盡剃了”,陳奇瑜被小妾剪掉頭發的發型則被稱為“新剃之形”,可知當時說的“剃發”,其實是用剪子剪發。

明清之際蘇州某位士人在自己的《播遷日記》中提到順治三年(1646)二月,“洪內院(洪承疇)復奉旨頒示,仍欲剃頭,雖非人心之愿,然有不剃者,兵丁輒肆笞辱,自月終以及三月初旬,出城市者皆復剪發,漸及于鄉也。”日記中所說的百姓遵照朝廷指示“剃頭”和出城市者“剪發”,其實也是同一件事,“剪發”應該是“剃頭”的具體操作方式。

剪刀無法將人頭皮上的頭發除盡,肯定會存有發根,倘若剃頭說的是剪發,那么完事后,頭上自然還是留有一層短發的。如果赫圖阿拉的滿洲人是用剪發的方式來打理自己的發型,漢人用“剪剃”來執行剃發令,那么清初滿漢人物畫像上人的前額留有一層短發也就不為怪了。

清代征服的過程中,往往會出現命令一城、一地區的大批人口在短時間內集體剃發的現象,天命六年(1622),清太祖努爾哈赤在征服沈陽后,命令全城的人集體剃發(《滿文老檔·第十九冊》),順治二年(1645),清廷又命令京師內外十日內,直隸及各省地方在接到部文后十日內,都要“盡令剃發”(《清世祖實錄·卷十七》)。前面提到清末道光時廣州有超過七千名剃頭匠在走街串巷,以來滿足城內居民的剃頭需要,那么在明清易代之際對于一個尚沒有剃發習俗的民族來說,社會上應該是不存在剃發匠這個行業以及如此數量的剃頭匠人。因此大量的人口在短時間內完成剃發的任務,各自用日常生活的常見工具剪刀把長發剪去,在當時的條件下,似乎是更可行的操作方式。更何況剃發的主旨在于“君猶父也,民猶子也”,要求“父子一體”(《清世祖實錄·卷十七》),希望被統治民族與統治者發型保持一致,如果作為發型模仿對象的滿洲王公尚未講究到一定要將頭刮光凈,且大多留有短發,那么漢人將頭發剪成短發應該也是統治者能夠接受的。

此油畫在當今漢服圈內廣有傳播,但畫中這種剃頭方法很可能是清代中期以后出現的。

也許在現代人的觀念里,剪刀剪出的短發和刮刀刮出的禿瓢是兩種發型,但對于那個年代身體發膚不敢毀傷的漢人來說,即便是剪成短發,也與禿頭相差無幾。無論是剃光頭,還是短發,都差不太多,都是虧體、辱親(《乾初先生遺集·卷十三》),足以給人造成沉痛的情感創傷。顧炎武摯友,昆山士人歸莊寫有《斷發二首》(《歸莊集·卷一》),痛陳自己剪發的苦惱,其中第一首詩哀嘆道:

親朋姑息愛,逼我從胡俗。

一旦持剪刀,剪我頭半禿。

發乃父母生,毀傷貽大辱。

棄華而從夷,我罪今莫贖。

雖然按照現代人的理解,剪成短發和禿頭是有區別的,但對于歸莊來說,剪掉長發就是“半頭禿”,是毀傷父母所生頭發且順從“胡俗”的奇恥大辱。

除了珍愛的頭發被剪去這事讓人難受,剪去頭發帶來的冠帽變化又給人帶來另外一層痛苦。明代的冠,大多需要盤髻插簪才能戴上。剪成短發,冠肯定戴不成了。冠戴不上了,衣也改了,原先的衣冠都廢了,因此屈大均寫有《自作衣冠塚志銘》,講述自己在南京城南雨花臺之北木末亭之南設有一處墳冢,埋葬自己舊日的衣冠,因為自己已經處于“無發何以冠”,“無膚何以衣”的境地,并發出了“衣冠之身與天地而成塵”的哀嘆(《翁山文外·卷九》)。

作為遺民士大夫精神寄托的短發

盡管剪了短發讓很多人痛苦不堪,但如果說剪出的短發與禿頭完全沒有區別,也是不對的。因為即便是短發,也能給部分經歷剃發易服且懷念前朝士大夫提供了一定程度上的心理慰藉。

松江人蕭詩在被迫剃發之后,寫有《薙發》(《釋柯集》)詩一首:

白發一何短,時時見剪痕。

鬘鬖嘗護額,愛護且留根。

米芾揖猶拜,淳于名亦髠。

尚能遵國法,不敢出柴門。

此人還做有一首《洮侯張先生以序見贈賦謝》(《釋柯集》),提到自己是“傲懷存短發,冷韻等堅冰”。我們能夠從蕭氏的詩的字里行間看到他矛盾的心情,可以知道他剃發時用的工具是剪刀(時時見剪痕),剪成的是短發(白發一何短),并非現代人概念的上的禿瓢頭,亦不是現代“清宮戲”上時常出現溜光的“陰陽頭”,剪成短發也給他造成沉重的情感傷害,讓他認為自己受到了髡刑,但是政策上的“一寸免罪”的發型操作空間,又讓他在“尚能遵國法”的前提下可以 “傲懷存短發”、“愛護且留根”,寄托自己對頭發的留戀之情。新剪短發,既使他遭受刻骨銘心的情感創痛,又讓他藉以自我安慰。

剃發令之后以短發寄托對頭發留戀之情的,還有吳江的諸生朱銘德。此人在明清鼎革之際遇到剃發令,但“不忍剃發,剪其發使短,發長更剪之,而衣冠不變”(《戴名世集·卷七》)。這里說的“剃發”可能是指真正意義上“剃光頭”。朱銘德面對剃發令,既不敢硬著對抗,但又心有不甘,只能在法度允許的范圍內用剪短發的方法打擦邊球,鉆個空子。至于改換衣冠,置辦新的衣物,那可是要花錢的,因此在剃發易服的政令發布之初,造成了“物價騰貴,一時措置維艱”的局面,清廷一度也予以暫緩強制改換衣冠的要求(《清世祖實錄·卷十九》)。朱銘德不變衣冠,可能也是利用政策一時的寬松。

松江士人李雯在清兵進京之后,做了官,也剃了發,雖然算不上遺民,但他內心對此也是懷有愧疚的。內心的愧疚使他寫了一篇《答發責文》,文章中虛構自己在夢中遇到了頭發神,頭發神譴責李雯將相伴三十八年的自己拋棄。李雯借虛構的頭發神的譴責,引出了一連串的自我辯解,最后以安慰的口吻說:“子(頭發神)之族類支黨者,尚得焰耀星弁之下,巍峨黼黻之上。余幸以戴白之老,乞靈于鹿皮竹冠,以庇子焉。”(《蓼齋后集·卷五》)這里說的剃發后留下的“族類支黨”,除了有“金錢鼠尾”小辮,應該也包括剩下的短發。不管怎樣,李雯剃了發,做了官,尚有剩下的頭發能借著官帽(鹿皮竹冠、星弁)和官服(黼黻)焰耀巍峨,這也算是一種自我安慰。

通過這些士人的言論可以看出,一方面,短發是他們在剃發令下迫不得已的選擇,使他們遭受刻骨銘心的創痛,另一方面,又能讓他們以此來慰藉。

推出剃發令的滿洲統治者留短發,或許是因為生活條件所限,尚未精細打理的之故,而這些接受剃發令的士大夫留短發,則多少寄托了故國之思。不管是出于何種目的,懷著何種心情,在發型這件事上,兩類人實現了“君臣父子一體”。

終究還是禿了

發型這東西,可能會隨著時間流逝而改變,到清代中期以后,發辮外的頭皮刮光剃凈的做法似乎時髦了起來。我們可以發現,清代中晚期皇帝的朝服像中,帽檐下前額的發際線消失了,變得光凈起來。

而在部分畫像中,還可以看到額頭上留有刮刀刮去頭發留下的陰影:

乾隆三十九年(1764)郎世寧創作的《塞宴四事圖》中,我們可以看到正在競技的摔跤手,都沒戴帽子,他們的頭頂均露出光凈的頭皮,頭皮上亦有因頭發被刮去而留下的陰影。

在金農繪制于乾隆二十四年(1759)年的自畫像中,也可以看到那種與《塞宴四事圖》里摔跤手類似的發型,金農的發辮之外的頭皮被全部剃凈:

從這些畫像中,可以推測清代中期以后,人們的處理頭發方式有了變化,開始用剃刀仔細把頭發刮禿剃凈,這種發型已經和現代清宮劇中那種發辮之外的部分皆為光頭的發式頗為接近了。在乾隆三十六年(1771)編纂的滿文類書《御制增訂清文鑒》中,對“?????????”,即漢語“剃頭”一詞的解釋為:“用刀子除掉頭發,稱為剃頭。”該類書中提到的這種頭發處理方式也能和乾隆朝以后的這些人物畫像中的發型相互映證。

光凈的頭皮離不開專門的剃發匠人,到乾隆時期,九江已經因盛產熟練的剃頭工匠而出名。相傳福康安經過九江時,偶爾請匠人剃發。熟練的匠人刀法簌簌如風,不知不覺已將頭發刮剃掉了,因此獲得了五十兩銀子的打賞(《清稗類鈔·容止類》)。

漢人對于剃頭去發的態度,隨著時間流逝似乎也有了變化。刻意用留短發來寄托對頭發疼惜之意的,可能僅限于親身經歷過剃發易服之痛的那一代人,待幾代人之后,對于頭發便不再有如此執著。《官場現形記》第四十二回寫到賈總督“脾氣是不歡喜剃頭的,他說剃發匠拿刀子剃在頭上,比拿刀子割他的頭還難過,所以往往一兩個月不剃頭,亦不打辮子。人家見了定要老大的嚇一跳,倘不說明是制臺,不拿他當做囚犯看待,一定拿他當做孤哀子看待”。囚犯沒有機會理發,死了爹娘的人要體現自己悲痛,守孝期間不宜修理儀容,將不喜剃頭者視為囚徒或者死了爹娘的守孝人,這或許反映了在晚清時期,在社會上不拘滿漢,已經將不請剃發匠剃頭、放任頭發亂長視為邋遢模樣,且將把頭剃光視為整潔干凈。總督既然是一個體面人,不剃發也被認為是不應該的。

清末外交家曾紀澤在日記中記下了自己請匠人剃頭的時間,周期大約為七天一次,而遇上朝會則要額外剃頭(參見 魚宏亮:《發式與政治——清代剃發易服政策新考》)。如此頻繁剃頭顯然是作為一個官員,為了保持與身份相稱的整潔形象的緣故。雖然《官場現形記》是一部晚清時代的小說,曾紀澤亦是清末人物,但這種將剃凈頭發視為為整潔的觀念可能在人們開始流行刮禿剃凈做法的乾隆時代就有了。人對于發式的審美究竟會隨時間而改變。

盡管如此,我們仍然能夠從晚清外國人留下的影像資料中,看到相當多的前額頭有發且蓬亂未剃的人,這些人在照片中大多勞作于田間市井,有的還衣衫破爛,應該是社會底層群眾。畢竟腦袋也不是任何人想禿就能禿的,還得要有錢。修理出整潔光凈的頭皮,需要花錢請剃頭匠,而花錢保持頭皮的這種光凈狀態,則還要頻繁地雇匠人剃頭,花銷就更大了,能這么做的,只是具備經濟實力的那部分人,對于沒那份財力的,從清初到了清末發辮之外的部分可能還是半頭短發。

魯迅曾在小說《頭發的故事》里借前輩先生N之口,對于頭發這東西,發過一番牢騷:“你可知道頭發是我們中國人的寶貝和冤家,古今來多少人在這上頭吃些毫無價值的苦呵。”“我不知道有多少中國人只因為這不痛不癢的頭發而吃苦,受難,滅亡。”

時至今日,社會的進步使我們再也不用因為頭發去吃這些毫無價值的苦,光這一點就足以讓人慶幸。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司