- +1

隨筆|湊單的圖錄,讀《古代瓷器:湖北省博物館藏瓷器選》

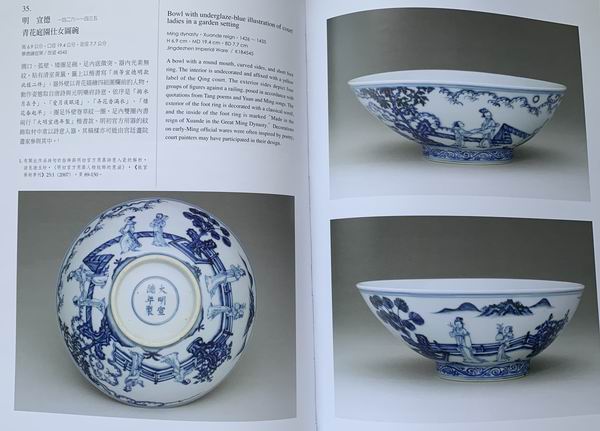

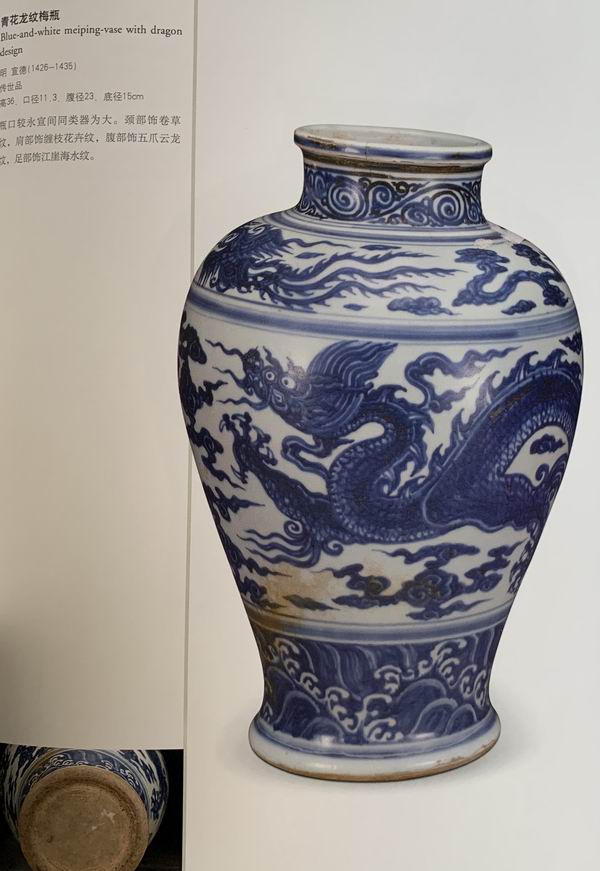

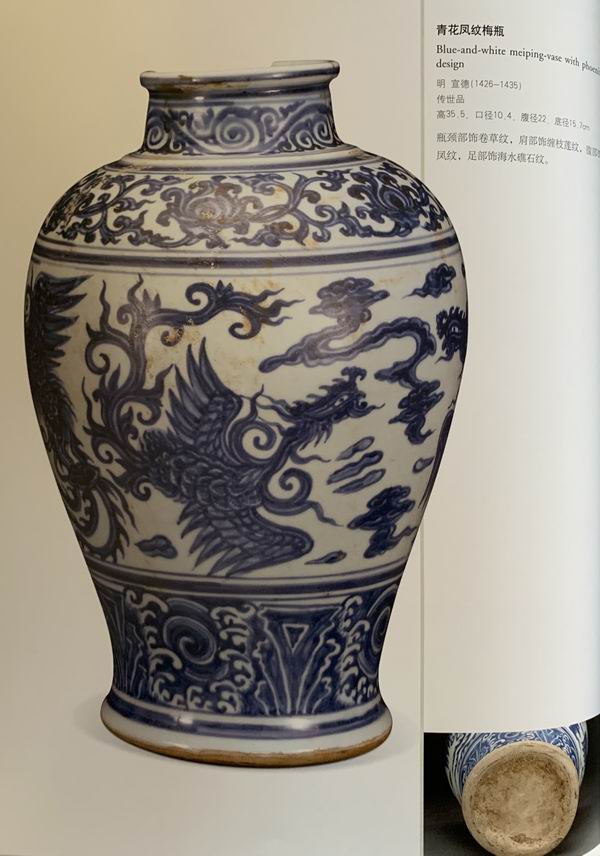

《古代瓷器:湖北省博物館藏瓷器選》是2007年湖北省博新館開幕時配合展覽的一冊出版物。圖錄里定為宣德的傳世品青花龍、鳳紋兩件梅瓶,2019年參加了上海博物館“灼爍重現——15世紀景德鎮瓷器特集”展覽,年代已經調整為正統至天順時期,也就是通常所說的“空白期”。

細讀之下,一本不太起眼的舊書能予人新的發現,看似湊單的圖錄也裝著“撿漏”的欣喜。

某網在做滿一百減五十的活動,為了湊單,我隨手便搜了一本既沒有機會去過的博物館,也沒有翻過的圖錄買了下來。心里覺得此類專業書,也許會有些用處吧,但其實對此卻也不報什么多大的企望,因為類似的書,失望常常是大于希望的。收到后,翻讀一下,卻也有些新的發現,這大概也可算買書人“撿漏”的一種欣喜。

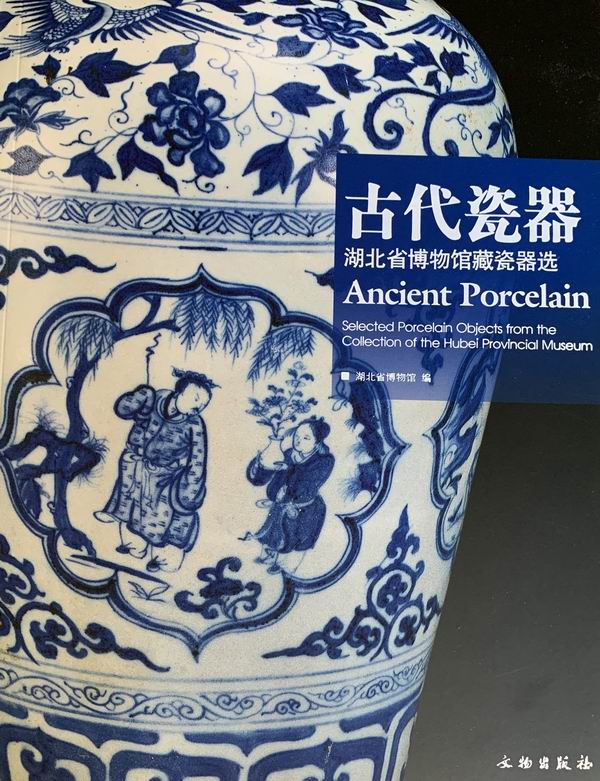

這,便是湖北省博物館2007年新館開幕,而做其中一個展覽的書:《古代瓷器:湖北省博物館藏瓷器選》,封面圖是一件元青花四愛圖梅瓶。當然,這也是十三年前的一本老書了。可能,大家對于湖北省的文物,最耳熟能詳的就是春秋時期的曾侯乙墓,其他知名文物也許就是明代的梁莊王墓,然后就沒有什么然后了……因此這本書在經營古美術圖書的書店中,反而不會引起什么注意,譬如我本人。

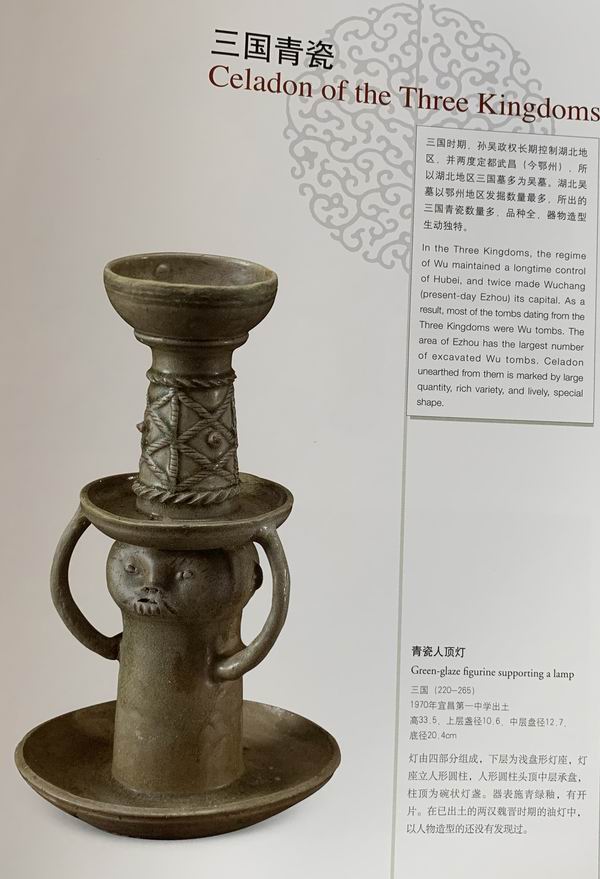

書,首先是按年代,次以瓷器工藝品類編排,也是固定展覽陳列的基本順序,一切似乎都是尋常之路。在“三國青瓷”一章中,第一件湖北宜昌出土的青瓷人頂燈,頗是有趣。一個呆萌的胡子大叔,兩臂細長,托住頭頂的油燈,燈柱上并有堆飾手法而做出的結繩紋,尤若清代包袱瓶的設計構思,而胳臂與頭側的空隙,想來也應該可以供手指通過,做捏持油燈的功能。因為圖錄上的藏品尺寸,大多不是實物的原狀,因此我特意看了一下尺寸——高33.5公分,還真是個不小的家伙,大概也不是三國時期普通人的家中物了。而文字說明,也特地指出“在已出土的兩漢魏晉時期的油燈中,以人物造型的還沒有發現過。”不知道,今后的工作中,我有沒有可能再看到類似的品種呢?

湖北簡稱“鄂”,其來由即有因古時多鱷魚的關系,而“鱷”、“鄂”讀音相同,因此通假而有鄂之簡稱。2003年,湖北鄂州出土了一件三國時期的青瓷鱷魚,即收錄在這本書內,并在文字說明中特意指出。雖然歷史上,鄂國最早并非落地在鄂州,但是出自鄂州三國時期的這條瓷鱷魚,卻反而落實了現在湖北簡稱的來歷。戲說反而易被正名,社會科學的趣味性,或許就在于探索其中的樂趣吧。

中國陶瓷史,于唐代素有“南青北白”的說法。北方的白瓷,出土在南方的湖北,絕不是一件簡單的事情。湖北省博物館藏唐代白瓷四系罐,出土自1975年發掘的鄖縣唐代皇子李泰墓。李泰墓,全稱唐皇室李泰家族墓群,是迄今為止發現的全國唯一一處唐代京畿長安(今陜西西安)之外的唐皇室家族墓地。據《新唐書》記載,李泰(619年—652年),字惠褒,小字青雀,是著名的長孫皇后所生次子,李世民十四個兒子中排行老四。李泰雅好文學,工書畫,才華橫溢,倍受唐太宗寵愛,史載“寵冠諸王”。貞觀十七年(643年)因與太子掙位,而被貶到均州鄖鄉(今天鄖縣),貞觀二十一年(647年),進封濮王。唐高宗即位后,優惠有加,永徽三年(652),死于鄖鄉。因在李泰墓發現有“貞觀二十五年造”銘的墓磚,則墓中出土文物對于了解唐代早期皇族的文化與日常生活,有著重要的標尺參考功能。這件白瓷四系罐,口沿平置一件寶珠鈕蓋,但根據造型和比例,我個人感覺這件蓋應不是罐身原來的蓋,很有可能是別的蓋子,剛巧口徑相合而拿來用了。并且在這件罐頁后,另有一大小類似的白柚四系罐,應是兩件成對或是同品種而陪葬,便是無蓋。在展覽中,發現有錯配器物的情況,其實也是正常。或者是古人并無今人講求,或者因埋葬條件發生意外而使得文物混雜,或者出土時相關人員工作不夠嚴謹,最后只能夠依靠文獻或者圖像來還原真實的器物歷史功用了。

皇子封王而就藩地,在湖北最有名的就是明代。2006年鐘祥發掘了明太祖朱元璋的二十四子朱棟和其妃郭氏的郢靖王墓,出土了元青花四愛圖梅瓶。在發表的發掘現場照片上,可見這件梅瓶與圖錄同頁的另一件元青花龍紋梅瓶,成對而列。而在此發掘之前,另一件同題材的元青花梅瓶,為武漢市文物管理處舊藏,出版于1998年《文物精華大辭典·陶瓷卷》(上海辭書出版社/商務印書館(香港)聯合出版,圖539 )。因二者類似,且都在武漢,極易為人所混淆。現在,因湖北省博物館的這件元青花梅瓶,出土自明代藩王墓,則另一件梅瓶來源,也應與此類似。

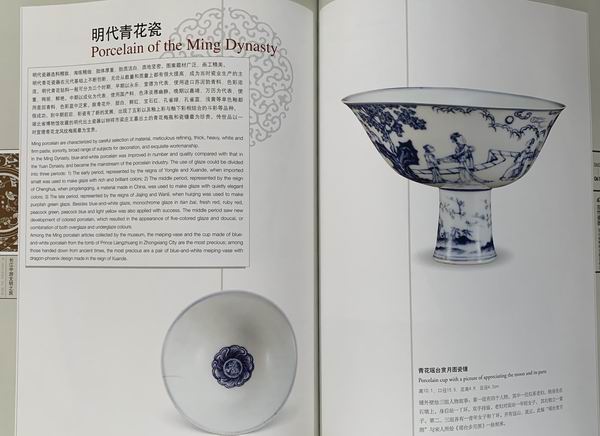

湖北省博物館的明代青花瓷收藏,尚有梁莊王墓。2001年鐘祥發掘,據出土墓志記載,梁莊王朱瞻垍,生于永樂九年(1411),十四歲(1424年)被冊封為梁王,十九歲(1429年)就藩湖廣安陸州,正統六年(1441年)正月十二日“以疾薨”,享年三十歲,于同年八月二十六日“葬封內瑜坪山之原”。其墓中出土的青花人物高足碗,在圖錄里漏寫了年代和來源,還需要稍微動些腦筋在篇目說明里面尋覓,好在叫“瓷鍾”的品名只有此一件,倒不是太難辨別。這件“瓷鍾”,通常叫做高足碗,確是稀罕。我印象里,兩岸故宮都沒有收藏類似品種,于是便去翻閱了一下故宮的出版品,僅臺北故宮有一件同樣畫面的宣德款大碗,細節與此高足碗稍有差異,而高足碗碗心葵花紋與永樂壓手杯杯心圖案,略有相似,看來為了此件藏品,是要去湖北省博物館看一下實物的了。

知識如果不更新,那還有什么意思?圖錄里定為宣德的傳世品青花龍、鳳紋兩件梅瓶,去年參加了上海博物館“灼爍重現——15世紀景德鎮瓷器特集”展覽,年代已經調整為正統至天順時期,也就是通常所說的“空白期”。也許湖北省博物館在不久的將來,會再出新的陶瓷圖錄吧,但那個時候,需不需要再買一本書,又成為了一個問題,也許再碰到需要湊單的時候,也還是會買的吧。

(本文圖片由作者提供。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司